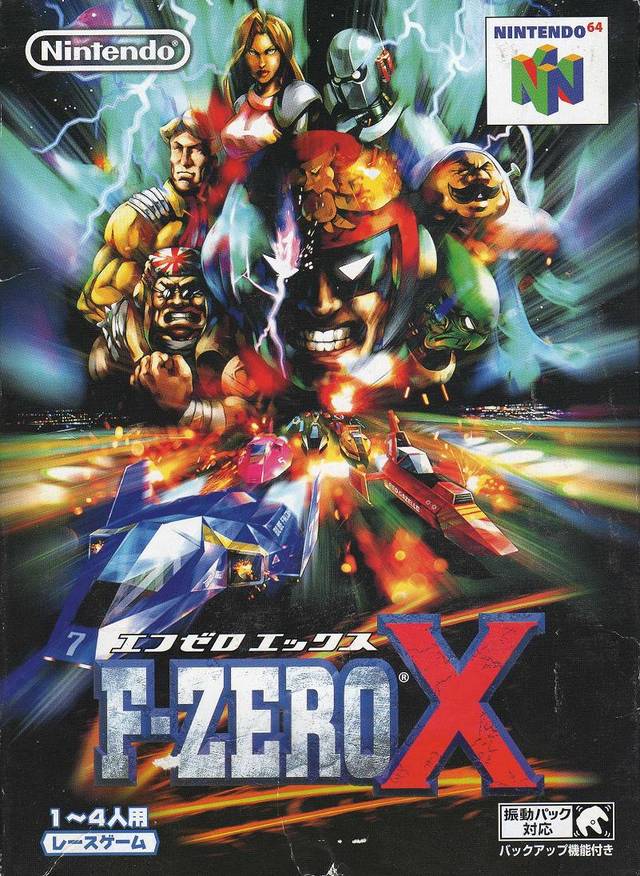

F-ZERO X

【えふぜろ えっくす】

|

ジャンル

|

レースゲーム

|

高解像度で見る 裏を見る

|

|

対応機種

|

ニンテンドウ64

|

|

発売・開発元

|

任天堂

|

|

発売日

|

1998年7月14日

|

|

定価

|

5,800円(税別)

|

|

プレイ人数

|

1~4人

|

|

セーブデータ

|

1個(バッテリーバックアップ)

|

|

レーティング

|

CERO:A(全年齢対象)

※バーチャルコンソール版より付加

|

|

周辺機器

|

振動パック対応

|

|

配信

|

バーチャルコンソール

【Wii】2007年5月29日/1,000Wiiポイント(税5%込)

【WiiU】2016年11月2日/1,028円(税8%込)

|

|

判定

|

良作

|

|

ポイント

|

『F-ZERO』7年振りの続編

|

|

F-ZEROシリーズ

|

概要

スーパーファミコンのロンチタイトルとして発売され、スピード感と完成度の高さが好評を博した『F-ZERO』の7年振りの続編。

前作の良さはそのまま、未来の世界観とN64の3D性能を生かし、「反重力レースゲーム」として大きな進化を果たした一作。

特徴・評価点

-

コースは全て3D化。棒状の通路や空へ飛行するジャンプ台、ときに天地がひっくり返るほどの起伏のあるアクロバティックなコースの数々を走ることができる。

-

グランプリは全4種類あり、6つのコースを転戦していくため全24コース。

-

加えてコースを自動生成する「Xカップ」もある。構成によってはCOMが全てコースアウトするという非常にシュールな光景が見られる。

-

難易度も選択可能でNOVICE・STANDARD・EXPERTの順にライバルが速くなり、スペアマシンの初期数が減っていく。さらに条件を満たすと最高難度のMASTERも選択できるようになる。

-

グランプリではレース毎に得られたポイントを集計して優勝者が決まる。1~30位で順位が高いほどポイントが高くなる。

-

EXPERT以上で優勝した際には全てのパイロットに専用イラストと一言コメントが用意されている。またキャプテン・ファルコンのみMASTERクラスで優勝すると…?

-

レースに出走するマシンは30台。全マシンとも見た目が違っており、モブは一切無し。

-

これによりパイロットの人数も一気に増加。一人一人にグランプリに参加した背景なども描かれ、前作より世界観が濃くなった。

-

イラストはアメコミっぽいマッシブな画風。パイロットも主人公のキャプテン・ファルコン始め、ファルコンのクローンであるブラッド・ファルコン、モデルがまんまマリ○なMr.EAD、世界観を共有するうちの『スターフォックス』のパラレルとして人間化して参戦のジェームズ・マクラウド、今作で登場した悪の帝王ブラック・シャドーなど個性溢れる面々ばかりで今もF-ZEROファンから愛されている。

-

敵マシンのAIも大幅に進化し、単なる障害物ではなく、それぞれが優勝を目指して走るという、極めて競技性の高いものに仕上がっている。また、ストーリーにおけるパイロット同士の関係がある程度ゲームに取り入れられ、互いを守るように併走する(ジョディ・サマーとジョン・タナカ、ロジャ・バスターとドラク等)、互いにスピンアタックやサイドアタックで潰しあう(キャプテン・ファルコンとサムライ・ゴロー等)、一方的に攻撃を加える(ビーストマン→バイオレックス等)など、非常に凝っている。

-

さらに、条件を満たしていくことで最終的に30台全てのマシンを使用可能。性能もそれぞれ異なる。

-

それまでにも「大量のライバルと戦っている」という設定のレースゲームは数多く存在したが、実際に登場する敵は少なかったり、敵車の表示数に制限があったりすることがほとんどだった。30台ものマシンが一度にレースするというゲーム性は、当時としてはかなり斬新なものであったといえる。

-

フレームレート60fpsのなめらかな動作により、スピード感を存分に感じられる。

-

マシン30台を走らせると共に、スタッフが最もこだわりを持った部分でもある。

-

レース前にマシンの色を変えたり、セッティングが可能。加速重視か最高速重視か、バランスを細かく決めることができる。

-

加速設定にするほど、スピードの上昇が早まりブースター使用時の速度も大きく上昇するが、高い最高速度の維持がしにくくなる。逆に最高速設定にするほど、時間単位での速度上昇率が低くなるものの、最高速度の減衰が低くなる。

-

多くのレースゲームにおけるタイムアタックでは最高速が重視されるが、本作は「加速重視」がよく使われる。理由はこちらしか使えないドリフトテクニックがあるため。

-

一時的な加速機能(ブースト)の使用条件が変更。2周目以降、エネルギーゲージを消費することで自由に使えるようになった。

-

これにより、より高速度でいられる機会が多くなりスピード感が大幅に上昇。

一方でマシンのエネルギーを減らしすぎるとクラッシュしてしまう危険性、戦略性やスリルも同様に発生する。

-

他のマシンにサイドアタックやスピンアタックでダメージを与え、コース外へ吹き飛ばしたりできるようになった。

-

敵マシンの破壊に成功するとピロリン♪というなんとも軽い効果音と共にエネルギーが回復し、5回撃墜するとスペアマシンが増加するなどのボーナスがある。

-

リタイアしたパイロットは一切ポイントが入らないので、ライバルマシンを撃墜して大逆転…というアツい駆け引きが可能になった。

-

グランプリのCOMは耐久力が脆く設定されているので、たいていのマシンでアタック数回で破壊できる。

-

さらにゲームモードの一つに、他の29台のマシンをリタイアさせるまでのタイムを競う「DEATH RACE」なるモードもある。

-

BGMは血を沸きたてるエレキギターによるメタル・ロックサウンドで、レースを否が応にも盛り上げる。前作で評価の高かった「MUTE CITY」「BIG BLUE」のアレンジもあり、多くのファンを歓喜させた。

-

ちなみに製作スタッフの音楽に対するこだわり具合もかなり凄い。カセットロムに本物の生演奏を入れるという試みをした結果ROM容量の半分以上を音楽で使う事になってしまったなど。容量に限度があるこの時代では、音楽データは楽譜データとして持つか、PCMデータにするにしても圧縮するのが一般的なのだが…。

-

実際には「X CUPのため敵車の動きを全部計算で出さなければならなかった苦渋の策」でもある。普通のレースゲームでは「決められたコースを決められた速度で走る」で済む部分だが、自動生成のコースではそれが通用しないので、COMにプレイヤー同等の操作を29台同時にやらせる必要が生じた。ここで音楽が圧縮データだと、その展開・再生にもCPUパワーをかなり割く事になり、画面処理で60fpsが出せなくなる。なら音楽を非圧縮PCMにしてストリーミング再生にすることで音楽分の処理を大幅に軽くすれば、何とか60fpsが出せるようになる…という仕組みである。

-

対戦モードも実装され、最高4人までの対戦が可能になった。

-

設定により、リタイアしたらスロットゲームができるというお遊び仕様が搭載できる。揃えた絵柄によって相手マシンのエネルギーを0(僅かでも接触すれば大破)にしたりなどの嫌がらせができる。

-

設定で足りない人数分COMを入れる事も可能。ただしこの場合耐久力はプレイヤーと一緒なので、グランプリの様に簡単に破壊する事は出来ない。

賛否両論点

-

半分バグのようなテクニックが多い。

-

特に「空中で機首下げしつつサイドアタック連打」(Double Tap Dive:DTD)による加速がかなり強烈で、コース外ゴールも組み合わせると速度限界の3000km/hに到達する事も。セクターβ・ムーンサルトにある2個目のループ頂点でコースから外れて一度浮上→DTDは実機プレイでも簡単に出来る部類。これを駆使するとマスターランクのCOMにすら10秒近い差をつけることができてしまう。

-

ハーフパイプの端でサイドアタックで加速するのは完全にバグだった模様で、攻略本のスタッフインタビューにて「デバッグの盲点」と漏らしたほど。

問題点

-

レースゲームとしては高難易度であり、要素がマニアックなので、初心者にはハードルが高く辛い。

-

最高難度のMASTERは最早鬼畜の領域。スペアマシンは2機のみで、ライバルマシンのスピードも尋常ではないので、苦手な人は何もできないままなすすべもなく自機が破壊される・落下し爆ぜる様を目の当たりにする事となる。

-

ドリフトテクニック等が使用できない直線的なコースでは

COMがスタッフゴーストよりも速く走る

というイカレっぷり。トップクラスのタイムアタッカーですら1秒程度しか差をつけられないのは流石におかしいだろう。

-

敵マシンの走行時の動きが、レースを演出しているとはやや言い難いものになっている。

-

基本的に敵マシンは一か所に密集しながら走行する為、マシン同士の衝突などは日常茶飯事。ぶつからないように若干広がりなら、尚且つ高速で走行する実際のF-1レースのような演出とは大分ずれている。

-

また、いわゆる「譲り合い走行」を行っている。グランプリモードでは同じカップ内のレースであれば大体特定のキャラが上位に上がりこんでくる傾向が設定されているため。

-

このせいでスタートしてから一定時間経過すると、リタイアなどの非常事態が発生しない限り各マシンの順位がほぼピッタリ固定化される。当然上位のキャラほど大量のドライバーズポイントを独占していくため、前半でずっと同じライバルを上位に残らせてしまうと、後半から追い上げる事が非常に困難になってしまうという、理不尽な難易度になってしまっている。

-

N64のスペックを考えるとやむを得ないが、背景の作りこみが結構粗い。上記音楽と同様敵車30台の動きを計算しながら60fpsを維持しなければいけないので是非もなしか。

-

とはいえ、コースを疾走するのに合わせて雲が後方へ流れていくなど、スピード感の演出は一応しっかり出来ている。

-

F-ZEROマシンの回復措置であるピットエリアが、次回作『GX』以降と比較すると全長・数・回復速度共に少なめ。

-

ピットエリアによって回復できるエネルギーはピットエリアの滞在時間に比例するので、多めに回復したい時はマシンの速度を落とさなければならない。場合によってはその間に敵マシンに追い越されてしまう事も。

総評

一つのミスでコースアウト=落下・即死というコースも少なくなく、難易度は高いが、それをもって余りある爽快感を持ったレースゲーム。

やや人を選ぶ側面はあるが、レースゲームが好きな人はプレイすればそのスピード感に酔い痴れること間違いなし。

余談

-

本作のオリジナルサウンドトラックはゲーム内でも聴ける原曲の他、ギター生演奏によるアレンジバージョンが収録されている。

-

かなり大幅で激しいアレンジであり、なかなか好評。残念ながら現在では入手困難。

-

2000年には、64DDを用いたネットワークサービス「ランドネット」会員向けに『F-ZERO X EXPANSION KIT』という拡張ソフトが配布された。

-

新コースや新曲の追加、BGMのステレオ化、さらにオリジナルマシンやコースの作成・保存が可能。その他も様々な追加要素が収録されている。

-

遊ぶためには『F-ZERO X』のカセットも必要であり、エクスパンションキット単体を挿入しただけでは起動しない。

-

その他に必要なものは64本体、コントローラー、そして64DD本体だが、当然ながら現在64DDは市場でも滅多に見かけないプレミア品であり、上述のサントラと同じく入手は困難。

-

音質の影響か、なぜかやたらと各種アナウンスの空耳ネタが多いことで知られている。

-

ミスした時に響き渡る「TOO BAD YOU ARE 鈴木」の他、見る人によっては不快感どころでは済まされない卑猥な空耳ネタも多い。ニコニコ動画等ではこれらの空耳がいわゆる「弾幕」となっているケースが少なからずある為、プレイ動画閲覧の際は注意されたし。

-

本作と直接的には関係無いが、半年後に発売された初代『スマブラ』においても、キャプテン・ファルコンがアピール時に発する「醤油はムース!」と言う空耳が有名となってしまった。

最終更新:2024年08月04日 21:07