追手より南に折れ東に出て南北に通する町なり。

西は堀際より北は新町に続く。

幅5間余・長2町50間、家数46軒。

中に渠あり、新町より南に流る。

この町の東南は田圃にて南の端は若松にゆく裏街道なり。

町中に官より令せらるる掟条目の制札あり。

二本松と福島との通りあり。駅役は本町と新町にて15日代りにつとむ。

大寺村駅より3里50間ここに継ぐ。

ここより二本松に通るものは1里31町42間

関脇村駅に継ぎ、1里20町30間

都沢村駅に継ぎ、2里1町10間

壺下村駅に継ぐ。

福島に通るは1里26町52間

酸川野村駅に継ぐ。

東6町32間

今和泉村に界ふ。

南2町34間

谷地村の界に至る。その村まで4町50間。

毎月3、8の日は城下の市日にて諸村より集れり。

町の東に裏町とて家数4軒あり。

本町の南より東に別れて東西に通する町なり。

長1町5間・幅4間。

二本松街道にて、家数6軒本町に属す。

本町の北に続く。

長3町11間・幅6間余、家数59軒。

中に渠あり。北より南に流れ本町に至る。

本町についで開けし市店なれば新町というとぞ。

この町の東北は田圃なり。

北端に見祢村に行く小路あり。

東5町

今和泉村の界に至る。その村まで6町20間。

北4町

見祢村の界に至る。その村まで8町。

この町も二本松と福島の街道なり(駅役のことは本町の条下に詳にす)。

町の東に小路あり。裏町という。家数4軒。

この町の市日本町に同じ。

新町の西頬より半坂同心町に通る東西の通なり。

長1町35間・幅2間余、家数10軒。

新町に属す。

新町の東頬より東に通する福島街道なり。

家数10軒、幅2間余・長1町10間余。

新町に属すること前に同じ。

新町の北端より西に折たる通なり。

家数8軒、幅2間余・長2町20間。

その末中町に続く。

新町に属すること前に同じ。

往昔堤のありし所という。

堤町に続き半坂同心町にならび東より西に通し、また北に折て土町に合す。

家数13軒、幅4間・長2町30間。

この町は見祢山の社を営せしとき見祢村の農民土町と新町の間に居る故名く。されば今も見祢村の小名なり。城下の中にある故ここにしるす。

町の東に一里塚あり。

中町の北に続き西に通る町なり。

長2町59間・幅5間。

その末より南に折れまた西に向て行は、即ち若松に行く道なり。中程より北に指て社人町に至る。

家数24軒。

この町は見祢山の社を営せし後開く所にて

土津神社の境内なり。

神楽歌曲皷吹等の節を奏じ、或いは

駕興丁等の神役に供するがために年貢・賦役をゆるす。

田圃も処々に散在す。

中に渠あり。

この町も土津神社の境内にて社司以下神官等の屋敷地なり。

土町より北に折れ感時門の方に行く。

南北2町40間、家数10軒、幅5間。

北門を出て古町の末に続ける組町なり。

東西37間、幅3間、家数32軒。

みな城代に属する足軽屋敷なり。

この町の中程にて、すこし北に折れ西の端は田圃に通し若松に行く道と合す。また北にわかれて中町に出る2条の小路あり。北は中町に並ぶ。

山川

磐梯山

城下より西北にあり(本郡の条下に詳なり)。

北は

檜原村に連なり、西は大寺村の山に続く。数十ヶ村入逢の地なり。

この山の事により蒲生家より与えし古文書一通あり。郷頭岡部兵助が家に蔵む。その文如左(※略)。

弦峯(鶴峯)

弦或いは鶴に作る。

城の西北にあり。

城山と唱え木立深く本丸の北に続けり。

小黒川

新町本町の東にあり。

見祢村の境内より来り、6町10間余南に流れて

谷地村の界に入る。

広1間半。

猫石

社人町の南端にあり。

高3間計・周10間余。

この地を開きし時羣猫この上に集まり睡りし所とぞ。

水利

堤

本町より戌亥(北西)の方4町にあり。

周260間。

本町・新町・田地の養水とす。

郡署

代官所

本町の裏町にあり。

役人を置き川東・川西両組を支配せしむ。

川西組戸口村郡役所に属す。

神社

磐椅神社

堤町の北5町40間、見祢村の境内にあり。

→

磐椅神社

土津神社

日光神社

| 祭神 |

二荒山神 |

| 相殿 |

熊野宮 |

| |

山神 |

| |

羽黒神 |

| |

幸神 |

| |

聖神 |

| |

若宮八幡 2座 |

| |

稲荷神 2座 |

| |

雷神 |

| |

天子神 |

| 鎮座 |

不明 |

磐椅社と土津社との間の山下見祢村の境内にあり。

鳥居あり。

神職 関口伊勢

土田新田村に住す。

父は因幡則次とて寛保中(1741年~1744年)よりこの社の神職となる。

麓山神社

| 祭神 |

麓山神? |

| 相殿 |

熊野宮 |

| |

山神 |

| |

羽黒神 |

| |

幸神 |

| |

聖神 |

| |

若宮八幡 2座 |

| |

稲荷神 2座 |

| |

雷神 |

| |

天子神 |

| 勧請 |

永保年中(1081年~1084年)関脇村より |

新町の西15町、磐梯の南麓にあり。

祭禮の日火劔神事とて生木を焚て薪とし塩を多くそそぎ火をしめし、村民等咒文を唱え幣帛をふり清めはらい、祈願あるもの参詣すれば火中をわたらしむ。

また乗童と号けて祈願する者吉凶を託宣することあり。昔は童子この事を行いしよしなれど今は老壮の人これをなす。今より見れば妖しきさまなれど、久しき習なればこの社と関脇村の麓山神社の祭礼の日のみその事を禁せず。

神體は石像なり。

祠後に石あり。色青赤、名けて權現石という。

この社の境内もと3間四方なり。延享中(1744年~1748年)肥後守容貞社地を広む。

石鳥居幣殿拝殿あり。

神職 本多奥頭

先祖は義住とて何れの頃にかこの社の神職となりて権大夫と称す。義住が遠孫内記義易が世まで社領許多あり。蒲生氏の世、慶長19年(1614年)猪苗代城代岡越後というもの耶蘇宗を信じ神佛をあなどり社領を没収せしにより、義易この地を去て安達郡高玉村に住し本多氏と號す。元和2年(1616年)猪苗代に帰り内野村に住す。今の喬宜は義易が7世の孫なり。大在家村に住す。

諏訪神社

新町の西5町山際にあり。

鳥居あり。

本社に赤石にて造りし束帯の小像1軀あり。寛文中(1661年~1673年)畠の中より掘出すという。

神職 関口大和

姓は藤原氏その先伊予国松山の者なり。甚大夫為次とて加藤家に事ふ。寛文中(1661年~1673年)故ありてこの社の神職となる。今の大和好次は為次が4世の孫なり。堤町に住す。

宗像神社

新町の北30間計山上にあり。

鳥居拝殿あり。関口大和が司なり。

愛宕神社

新町の北2町、飯坂山の上にあり。

鳥居拝殿あり。成就院司なり。

寺院

安穏寺

名子屋町の北頬にあり。

快樂山と號す。

この寺は蒲生氏の臣関十兵衛猪苗代城代のとき草創し(縁起に慶長5年庚子(1600年)とあり。されども慶長5年は上杉氏なお会津にありし時なれば年代誤あるべし)、浄土の徒圓愚という者住せしとぞ。

慶長14年(1609年)十兵衛奔りて後圓愚もこの寺をさり住職なし。

その後曹洞の徒泉朔というもの廃寺をおこしてより曹洞宗となり出羽国米沢林泉寺に隷す。

本尊弥陀客殿に安ず。立像、長1尺6寸。背に『文永八年辛未八月十一日佛至正觀』と彫付けあり(文永8年:1271年)。

地蔵堂

客殿の前にあり。

石地蔵を安置す。長8尺5寸。

石佛

地蔵堂の南にあり。

3尺計。表に普賢の像を彫り、右に『奉造立逆脩當所住僧祐榮神宮寺隠居』とあり、左に『于時天正□年戊子八月二日とあり』(天正中の戊子年は天正16年:1588年)。

西勝寺

新町の末にあり。

開基の年月詳ならず。

三浦氏十二天を城中に安置し住持の僧信榮と云に命じて祭らしめ、内野村にて2000刈の地を寄付すという。

もと城西にありて鎮護山神野寺の末山なり(神野寺の什物今なお当寺に存す。古蹟の条下に詳にす)。天正中(1573年~1593年)今の地に遷す(もと十連寺とて時宗の道場ありし所なり)。旧地に西勝寺町という字あり。昔鶴峯山と號せしが、後に本寺の山號をとりて鎮護山という。

真言宗山城国光臺院の末山なり。

本尊不動客殿に安ず。長3尺、運慶作という。

観音堂

門を入て左にあり。

千手観音の木像を安ず。長2尺。

寶物

鏡 2面。共に古物なり。一は圓鏡、一は八葉形なり。神野寺より伝わるという。

紺紙金泥経文 1枚。光明皇后御筆。

扇子地紙和歌 1枚。源贈左大臣義輝公筆。

不動二童子画 3幅。妙澤筆。

不動画 2幅。一は春日筆。一は空海筆という。

弥陀画 1幅。惠心筆。

土御門百首 1巻。左大臣従一位経孝公筆。

短冊 1枚。堯憲法印筆。

古文書 1通。その文如左(※略)

西圓寺

堤町にあり。

浄土真宗府下徒町

浄光寺の末寺なり。

何の頃にか浄光寺の徒宗入というものもと

河沼郡野沢村に1宇を開きしが、寛永17年(1640年)ここに移り九軒町にあり近頃火災の後またここに移す。

本尊弥陀客殿に安ず。

成就院

本山派の修験正年行事なり。

家系を按ずるに、吾妻山の麓寺沢という処にもと吾妻山白鳳寺という1宇の精舎あり田舎峯入の宿とす。天仁年中(1108年~1110年)義圓といえる沙門修法苦行の余成就院とあらため號せしとぞ。その後隆智というもの院地を不動滝の(

見祢村にあり)下に移せりという。また古磐椅の神官散亡せしときは成就院司りしという。

法系を按ずるに、英山と云より已上の事は詳ならず。現住諦信は英山より27世の孫なり。

今も吾妻權現は成就院と本寺村

恵日寺の司なり。

堤町に住す。

寶物

不動三尊画 5幅。一は空海筆、一は知證筆、三は妙澤筆。

十六善神 1幅。空海筆。

宥坐器図 1幅。唐筆。時代しれず。

魚籃観音画 1幅。同上。

瑠璃 1顆。雷震の時小田村の辺より得るとぞ。

香爐 1盒。唐物なり。

七寶香爐(付盆)1盒。同上。

長刀 1振。蒲生忠郷与えしという。

古文書 5通。その文如左(※略)

古文書 1通。先祖にて磐椅の別当たりしときは以下の修験に贈りし廻文の残篇にや。連名に書しものあり。その文如左(※略)

古蹟

館跡2

一は弦峯にあり。盛國が隠居せし所なり。

一はその下にあり。新地とて盛國がうつりし所なりとぞ。

神野寺跡

上町の北の田圃の中にあり。

山號を鎮護山といいしとぞ。

何れの代の草創にて何の頃廃せしにか知難し。

舊事雑考仁和3年(887年)の記に「この寺の僧宥賢三寶院より三義合の大事を受く。昔神野顯元という者の祈願所なり。顯元は猪苗代の領主なるへけれども何頃の人なることを詳にせず」とあれば(顯元がこと町堤崎村の条下にあり)古刹なりしこと勿論なり。

子院末寺も数多あして神宮寺といいしもこの寺に属して磐椅社の別当なりしとぞ。また法泉寺・明王院・金蔵寺(今

見祢村境内に金蔵寺川あり。これその遺址なりそぞ)・法蔵院・萬蔵院・水精寺・神宮寺という六供あり(今その地知らず)。末寺も9ヶ寺ありしとぞ。西勝寺(新町にあり)・安養寺(下堂観村にあり)・寶性寺(金曲村にあり)・正福寺(都沢村にあり)・壽徳寺(山潟村にあり)・福正院(九軒町にあり。今はなし)・持相院(谷地村にあり。今はなし)・金正院(真行村にあり。今はなし)・性光院(その地をしらず)なり。

信濃町跡

弦峯の西にあり。

古商家ありて城下に続きしとぞ。

また新町の西に西勝寺町とて商家ありしという。西勝寺ありしゆえの名なりとぞ。

また本町の東に半坂とて足軽屋敷多くありしという。

亀石跡

土町の東にあり。

土津神社の碑を建しとき亀跗となすべき石をここよりとりしとて今に大なる穴ありて、そのほとりに数株の大杉樹生茂れり。

見祢山の境内なり。

- Google Map

- 本町

- 名子屋町? - 現・リオンドール猪苗代店付近

- 新町

- 古町? - 現・南半坂の一部

- 九軒町

- 堤町

- 中町

- 土町

- 社人町? - 土町から土津神社に向かう通り

- 半坂同心町 - 現・半坂付近

- 山川

- 堤?

- 代官所跡? - 跡地に福島地方法務局猪苗代出張所が建てられたらしいが今はない

- 磐椅神社

- 土津神社

- 日光神社? - 磐椅社と土津社の間?

- 麓山神社? - 五輪原にある社の事か? 北高野地区にある社か?

- 諏訪神社? - 新町の北側だが…

- 宗像神社? - 諏訪神社と合祀?付近に弁天西という地名がある

- 愛宕神社?

- 安穏寺(名古屋町の北頬)

- 西勝寺(会津五色不動尊)(新町の末)

- 西円寺(堤町)

- 成就院 - 昔、新町の付近にあった

- 館跡2?

- 神野寺跡?

- 信濃町跡?

- 亀石跡?

- 大山祇神社

- 猪苗代駅 - JR磐越西線

- 参照

猪苗代林道 小野川線

1.猪苗代林道 小野川線の概要

名称:猪苗代林道 小野川線(いなわしろりんどう おのがわせん)

運用者:開設時は喜多方営林署。昭和4年以降は、猪苗代営林署。

延長:24.0km

森林鉄道としての存続期間:大正12年度~昭和25年度

所在市町村:千里村(現在の猪苗代町)、猪苗代町、磐瀬村(現在の猪苗代町)、長瀬村(現在の猪苗代町)、檜原村(現在の北塩原村)

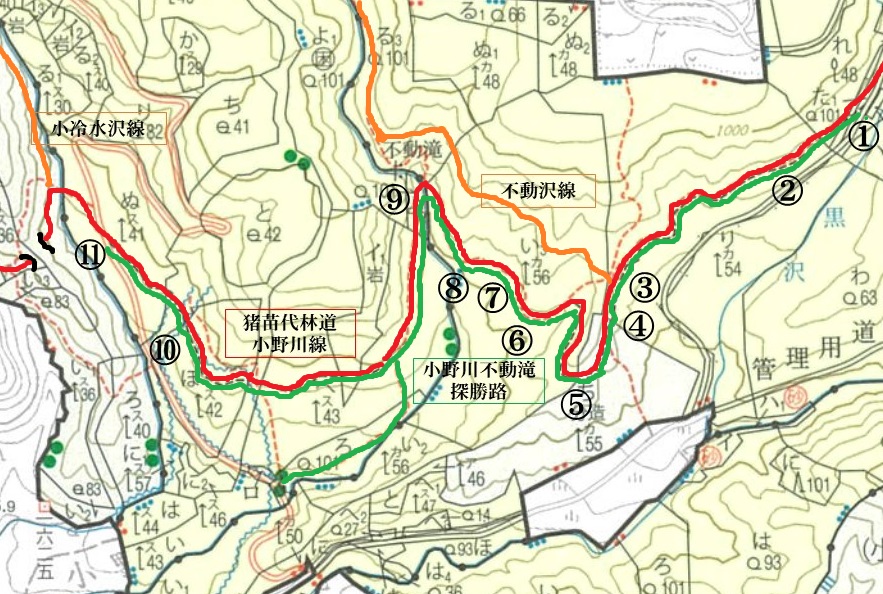

4.猪苗代林道位置図

※関東森林管理局より「猪苗代営林署森林鉄道位置図」

5.小野川不動滝探勝路沿いの森林鉄道の遺構

猪苗代林道小野川線沿線の小野川不動滝の前後約2.8kmは、北塩原村により、「小野川不動滝探勝路」として整備されており、橋台や擁壁の石積み、堀割、軌条といった、様々な森林鉄道の遺構を目にすることができます。

※猪苗代林道小野川線(軌道)と小野川不動滝探勝路位置図

緑線:小野川不動滝探勝路(歩道)

赤線:猪苗代林道小野川線(軌道)

橙線:猪苗代林道の支線(軌道)

余談

現在の県道・国道に置き換えると『猪苗代駅前~県道204号線~桜ヶ丘~県道2号米沢猪苗代線~三屋~国道459号線~裏磐梯剣ヶ峰交差点~県道2号米沢猪苗代線~曽原通り~小野川湖の北側山道』を辿るルートでしょうか。

小野川湖周辺は檜原村が整備しているようですが、猪苗代町側はサッパリです。

沼尻軽便鉄道跡(

川東組新屋敷村を参照)のように遺産として整備し次世代へと繋げて欲しいものです。

最終更新:2025年08月24日 20:28