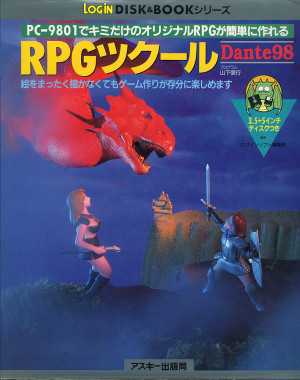

RPGツクールDante98

【あーるぴーじーつくーる だんてきゅうはち】

|

ジャンル

|

RPG製作ソフト

|

|

|

対応機種

|

PC-9801

|

|

発売・開発元

|

アスキー

|

|

発売日

|

1992年12月19日

|

|

定価

|

5,340円

|

|

判定

|

なし

|

|

ツクールシリーズリンク

|

概要

様々な作品を生み出し続けるゲーム制作ソフト『RPGツクール』。『Dante98』はその初期作である。

『RPGツクール』1作目だが『Dante』シリーズとしては3作目。

(ただし『Dante2』がアクションRPG制作ツールなので、『Dante』シリーズの純RPG制作ツールとしては2作目)

当時のアスキー製コントラクションソフトは主にPC-88シリーズ、後にPC-98シリーズで展開していたが、RPG制作ソフトだけはMSX2用の『RPGコンストラクションツールDante』の方が出来が良かった。その『Dante』が高性能パソコン(ただし当時は一式20~40万円した)PC-98シリーズに強化移植されたこと、そして何よりその柔軟かつ分かりやすい作成方法により徐々に知名度を上げていき、95年のSFC版の登場、それにあわせて開催された賞金1,000万円の大規模なコンテスト「アスキー・エンターテイメントソフトウェアコンテスト(以下「Aコン」)」で一気に人口に膾炙するに至った。

なお前作にあたるMSXの『Dante』は、アイテム所持が個人ごとだったりDQ4のように最大8人PTで4人が戦闘する形だったりダメージ計算が割合ダメージだったりと、『Dante98』とはシステムが様々に異なるためまた別の趣きがあった。

基本は「ウルティマ風の移動+ウィザードリィ風の戦闘」と言う「ドラクエ式」である。

仕様と制限

-

スクロール機能はない。『ゼルダの伝説』のように、画面端に触れると次の画面に切り替わる方式。

-

イベントで作られたキャラクターはこちらから話しかけるか、歩かせる命令をしない限りずっと正面を向いたまま。

-

変数はない。従ってランダムな結果を出力することは一切出来ない。

-

属性の概念がない。魔法は個別に効く・効かないの設定が出来るだけ。状態異常も同様で、耐性を細かく設定することはできない。

-

負け戦闘イベントを作ることが出来ない。逃げてもストーリーが進行するようにすることは出来るが、戦闘に負けると強制的にゲームオーバーである。

-

戦闘BGMを正規の仕様で切り替えることが出来ない。説明書には載っていないが、イベント戦闘の直前にBGMを鳴らす命令を実行することによって切り替えることは可能。

-

PC版ツクールとしては容量制限がきつく、フロッピーディスク2枚分までである。これは、当時のPC98シリーズがフロッピードライブを標準で2基搭載していたため。

反面、ハードディスクは普及はしていたが、必ずしも搭載されているとは限らなかった。

-

自作のグラフィックや音楽を使うこともできたが、自作素材は元のデータに「追加」するのではなく元のデータと「入れ替え」をすることによって行われる。

すなわち、2体敵キャラのグラフィックを追加しようとすると、デフォルトの敵グラフィックを2体消さなければならない。

-

マップチップの通行可能、不可能を設定することができない。通行可能な自作マップチップを使う場合には、デフォルトのマップチップの中の同じく通行可能なもの一つと入れ替える必要がある。

これを失敗すると、透明な壁が出来たり、歩いて渡れる海が出現することになる。

-

変わったシステムとして、イベントスイッチによる扉の開閉フラグとは別に、イベントとして「扉」が設定されている。鍵を四種類とそれに対応する扉をこれも四種類設定することが出来る。

対応する鍵を持っていれば扉が開くしかけ。ドラクエの「魔法の鍵」システムをワンタッチで再現したかったのだろうが、あまりにも汎用性に欠けていたためほぼ誰も使わなかった。

評価点

-

初期作にして既に完成されたインターフェイス

-

概要にも書いたが、これ以降のRPGツクールの歴史で機能の追加・変更・削除は多々あれど、基本的な作り方は現在に至るまで一切変わっていない。

他のジャンルのツクールはシリーズ化されたものであってもインターフェイスの大幅な刷新(それも使いづらい方向で)を繰り返して混乱を招いたりして、RPGツクールほど長期にわたって展開されるシリーズとして定着することはついになかった。

-

今作はメニュー画面から各項目を選択して設定する、作成に関するメニューは6つで構成する上で必要な物が分けられているのでとても解りやすい。

-

ゲームの中核を担うイベントにしてもイベントコマンドが「文章を書く」、「アイテムの増減」、「HP、MP、経験値の増減」と言った分かり易い表記になっている。

-

分かりやすさと自由度の両立

-

後述するが、これはユーザーの努力に寄るところも大きい。何の工夫もなければ、このソフトは「FC時代のドラクエのクローンゲームを作れるソフト」である。

しかし、実際には柔軟なイベントコマンドにより、制作者の意図をはるかに超えた様々な作品作りがなされるようになった。

-

他のツクールでは、自由度を重視しようとした結果「プログラム的な煩雑さ」や「抽象的な概念を理解する手間」といった点がユーザーの負担になり、「プログラミング知識が乏しくても比較的簡単にできる」というシリーズの長所を潰してしまっていたり、その割には各所にツクール的な制約があって制作上悩まされることが多かったりと、一兎も追えない結果になる例が跡を絶たない。

RPGツクールのシリーズ作でも、特に家庭用は分かりやすさと自由度の両立という点において迷走を繰り返しているが。

-

Dante98のマニュアルは、(ゲーム進行スイッチの様な)少しでも抽象的な理解が必要な概念は噛んで含めるような説明をしており、説明書周りの丁寧さもハードルを下げている理由の一つ。

-

上記の「分かり易い」事が各個コマンドの理解につながり、そこから組み合わせによる応用に発展させやすいのもあると思われる。

問題点

-

マップ作製は1マップで(フィールドを含む)全てを作成しなければならない。

-

どういう事かというと1024画面分の大きさがある1マップをフィールドとゲーム中に登場する全ての町、城、ダンジョンなどの内部に分けて使用するのである。

-

内部の配置次第では他の内部マップが見えてしまう可能性があったり、各マップに名称がつけられないので目的のマップを探すのが困難。

-

敵キャラ作成の際の戦闘テストは必ず自動戦闘で行われる。

-

この自動戦闘ではステータス治療や上昇魔法、アイテムは使わないので正確なバランス調整が行いにくい。

-

魔法の効果が決められており、名前、消費MP、ポイントの設定しかできない。

-

マップ、シナリオ作製以外ではマウスは使用できない。

-

当然右クリックのコマンドも無いので全てキーボードで操作する必要がある。

-

サンプルデータは皆無

-

その為に全てのデータを手探りで設定していく必要がある。

その他

-

当時はネット接続どころかパソコンを所持さえしていない家庭の方が多く、完成させたゲームをプレイしてもらうにはハードルが高かった。

-

とはいえ、時代的に仕方のないことではある。当時一番の方法は後述の『コンテストパーク』に投稿して採用される事であろう。

-

現在ではネット環境が整って公認エミュレータもあるのでプレイ自体は容易ではあるが、メーカーが配布許可を出していない事と対応パソコンが絶版と言う面で厳しい状況である。

総評

「道具はそれを使う人次第」という言葉を体現したソフトである。

用意された素材やイベントコマンドからして、このソフトは前述の通り「FC時代のドラクエのクローンゲームを作れるソフト」であり、また一部機能は初代ドラクエにも劣っている。

しかし、ツクラー達の創意工夫により、非常に多様な作品作りがなされるようになった。このソフトが使いやすさと応用が利かせやすい機能を有していた事と作品発表のためのコミュニティを、製作会社が積極的に提供したことも大きい。

現在でも探せば手に入る作品は多く、Dante98作品を遊ぶための公認エミュレーターといったものも存在している。興味を持たれた方は、是非この不便極まるツールに挑んだ先人達の創意工夫を体感してほしい。

その後

-

本作のツクラーたちの創意工夫により、極めて限られた制作環境の中でも多様な作品作りが実現されていくようになったが、あくまで「ツクールで実現したのが凄い」というレベルに留まり、ゲーム性に関わる部分で独自性を発揮することは、この時点ではほとんど誰も出来なかった。

-

「ゲーム制作ごっこが出来るゲームソフト」から、簡単なゲームから本格的なゲームまで作れる、まさしく「制作ツール」としてRPGツクールが発展していくために、ツクールの歴史は次の『RPGツクールDante98 II』というステップを踏むことになる。

-

一方、今作はコンシューマー版ツクールの雛形として用いられる事となり、「手軽に作れるコンシューマー版」と「本格的な物が作れるPC版」と言う住み分けがされるようになった。

余談

-

本作(および後継作『Dante98II』)は「日本電気(NEC)のPC-98シリーズ用」なので『Dante98』であるが、後に『RPGツクール95(Windows95用)』が発売されたので、当時を知らない人には少々ややこしい。

-

なお、マイクロソフトが提示した「Windows98対応パソコン」の規格は「PC98」と言い、以降「日本電気のパソコンシリーズ」は「PC-98」と区別するようになった(それ以前は「PC98」表記だった)。

-

さらには同じアスキーの『TECH Win』系列から『RPGメーカー95』『97』『98』も発売されている(ツクールは『LOGiN』系列)。尤も失敗に終わって『TECH Win』でもツクールを扱うようになったのだが…。

-

一方で『LOGiN』はツクール専門誌『ログイン ソフコン』を創刊(LOGiN自身は投稿作品等の取り扱いを辞める)、しかし『RPGツクール2000』発売の前後に『ソフコン』は『TECH Win』に吸収される、とこれまたややこしい。

-

更に後には(LOGiNより先に)『TECH Win』が廃刊、『インターネットコンテストパーク』へと舞台が移る。

Dante98製ゲームについて

-

発表の主な場所は、雑誌「ログイン」で開催されていたコンテストか、そこから分離独立した「ログイン ソフコン」という雑誌のコンテストコーナー「コンテストパーク」であった(前述の『TECH Win』吸収後もコーナー名は「コンテストパーク」)。

まだ家庭用インターネットなんてものは影も形もない時代であり、パソコン通信の通信速度も今とは比べものにならないほど遅い時代である。2MBの容量は通信回線に乗せるにはあまりにも重かった。

-

上記の通り、初期作だけあって出来ないことの方が多いツールである。しかし、その制限の中で様々な工夫を凝らした作品が数多く作られた。例を挙げると……

-

会話が始まると、マップチップやキャラクターチップに顔グラフィックを描いた「会話専用マップ」に飛ばすことによって実現する「顔グラフィック付き会話シーン」

-

マップチップで絵を描き、透明な主人公を取り囲んだ透明なイベントで入力を判定し処理する「コマンド選択式アドベンチャーゲーム」

-

透明な主人公の周りを「攻撃」「防御」等のコマンドのイベントで取り囲んで再現した「サイドビュー戦闘」

-

壁の絵が描かれたイベントを操作することにより3Dダンジョンでの壁の有無の表示を再現した「3DダンジョンRPG」

-

イベントの4ページ目(つまり、最優先で実行)に「話しかけたとき→このイベントを消す」、3ページ目に「イベントに触れたとき→主人公にダメージ」という設定により作られた「アクションRPG」

-

大きさの違う主人公グラフィックを3種類用意し、歩く度にそれらを切り替える「奥行きのあるマップシステム」

-

フロッピー2枚分までという容量のほか、イベントスイッチの不足にも悩まされることが多い。そのため、大作を作ろうとする制作者は前編・後編に分けて作ることも多かった。

FDという安価な媒体のおかげでできた方法だが、前編が受賞し賞金を獲得したものの、後編が一向に投稿されないという事態が続出した。

「前編」と銘打たれていないにもかかわらずストーリーが未完で終わっているものは特に危険で、そのような作品の完結編が投稿されたことは一度もない。

-

結局、コンテストパークの主催者が、「分割して投稿する場合には前編後編をそろえて投稿すること。前編しか無い場合は未完成品しか作れなかった言い訳と見なす」と宣言し、ようやく解決した。

-

現在でこそ、創作活動のカジュアル化や、「中二病」「エタる」といった概念の普及により、ゲームを進んで作りたがる者など大半が創作活動の楽しい部分しか見ておらず、自己顕示欲と創作衝動の赴くまま無計画に突き進んで行き詰まってしまうケースばかりだということが知れ渡っているが、ゲームを作るということのハードルが遙かに高かった当時、主催者がそれを見抜けなかったのも無理のないことであった。

-

本作を用いた有名な作品としては、ソフコンで最優秀賞を受賞し、後に商業作品化も果たした『コープスパーティー』などが挙げられる。

最終更新:2020年11月06日 18:41