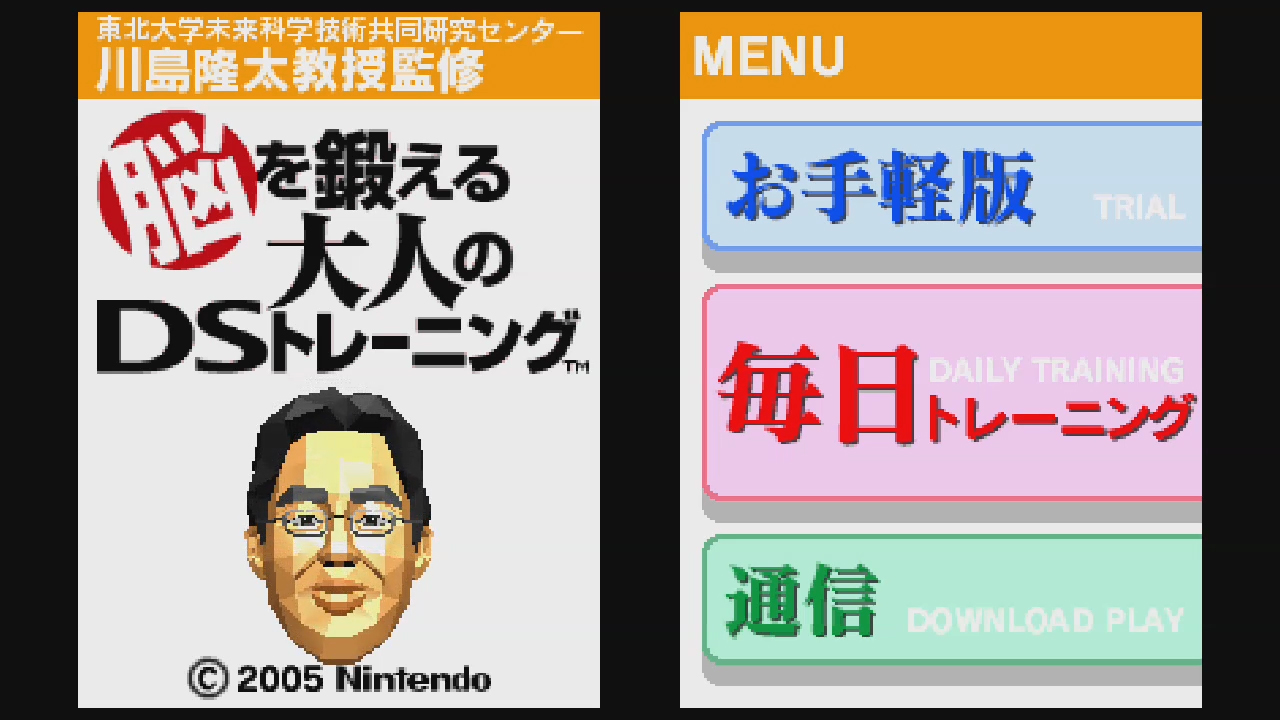

東北大学未来科学技術共同研究センター川島隆太教授監修

脳を鍛える大人のDSトレーニング/もっと脳を鍛える大人のDSトレーニング

【とうほくだいがくみらいかがくぎじゅつきょうどうけんきゅうせんたーかわしまりゅうたきょうじゅかんしゅう のうをきたえるおとなのでぃーえすとれーにんぐ/もっとのうをきたえるおとなのでぃーえすとれーにんぐ】

|

ジャンル

|

脳活性化ソフト

|

|

|

|

対応機種

|

ニンテンドーDS

|

|

メディア

|

無印

|

128MbitDSカード

|

|

もっと

|

256MbitDSカード

|

|

発売・開発元

|

任天堂

|

|

発売日

|

無印

|

2005年5月19日

|

|

もっと

|

2005年12月29日

|

|

定価

|

2,667円(税別)

|

|

プレイ人数

|

1~16人

|

|

セーブデータ

|

4個

|

|

レーティング

|

CERO:全年齢(全年齢対象)

|

|

配信

|

WiiU

|

バーチャルコンソール

無印:2015年8月5日/680円(税8%込)

|

|

判定

|

良作

|

|

ポイント

|

従来のゲームの常識を覆した

「脳トレ」ブームの火付け役

|

|

Touch! Generationsシリーズ

|

脳トレシリーズ

脳トレ / もっと脳トレ / 文系編 / 理系編 / 数独編 / 鬼トレ / Switch

|

概要

簡単な計算問題や音読や記憶力ゲームなどを毎日繰り返し行う事で脳を活性化させる、というコンセプトのミニゲーム集。

キャラクターとしてゲーム中に登場する「教授」こと川島隆太教授が監修を行っている。

略称は『脳トレ』または『教授』。

内容・特徴

-

DSを縦持ちし、左画面を見ながら右画面に入力を行うスタイルでプレイする。

-

回答方法は選択肢をタッチする他、タッチスクリーンにタッチペンで直接文字を書き込む、声を出して音声認識させるなど直感的なものが多い。

-

ゲームモードは「毎日トレーニング」と「脳年齢チェック」の2種類。「脳年齢チェック」では、ゲームのプレイ結果を元に「脳年齢」が算出される。

-

この他、個人データを選択してゲームを開始する前に教授から突然クイズを出される事もある。

-

成績の個人データの記録は4人分まで、1年間残すことができる。経過はグラフで比較表示可能。

-

個人データを登録していないユーザーは、簡易版のトレーニングや脳年齢チェック(ただし、種目はそれぞれ1種ずつ)を遊ぶ事ができる。

-

トレーニング一例

-

「計算20」「計算100」:一桁の四則計算が20問(または100問)次々と表示されるので、解答をタッチスクリーンに書きこむ。

-

「時間計測」:時計が2つ表示される。上から下までに経過した時間をタッチスクリーンに書きこむ。

-

「音声計算」:「計算○」と似たゲームだが、解答を音声入力で行う。

-

なお脳年齢チェックでは、トレーニングメニューとしては出てこないテストも存在する。

-

趣旨が趣旨なので、難易度は低め。

-

とはいえ、同じ「脳年齢20代」評価を狙ったり、記憶問題の全問正解を狙う場合、プレイヤーの実年齢が10代と30代では相対的な難易度が異なってくるものと思われる。

-

繰り返しプレイしてカレンダーをハンコで一定数埋めると、各トレーニングに高難度版が搭載される。こちらの最高評価を毎日維持し続けるのはなかなか骨が折れる。

-

例えば「人数数え」というゲーム。左画面に表示された家に人が出入りするのを見て家の中に何人いるかを当てるゲームなのだが、難しい版では更に屋根の上の煙突からも人が出入りを始める。見る場所が2箇所に増えるだけで意外とてこずる。

『もっと~』における変更点・追加点

-

「漢字の書き取り」「鍵盤の演奏」「ヒアリング(聞き取り)」といった、前作にない内容のゲームも収録されている。

-

計算問題などは単純な四則演算ではない少しひねった形式が多く、前作よりもゲームっぽさが増した。

-

タイトル画面で特定の単語を音声入力すると、川島隆太教授の表情が変化するといった小ネタが増えた。

-

脳をリラックスさせる名目で『細菌撲滅』というオリジナルのミニゲームが収録されている。

-

内容は「タッチペンで操作する縮小版『Dr.マリオ』」だが、順調にプレイし続けているとカプセルが同時に2個以上落下してくるようになる。消したカプセルの余りも落下しきるまでの間はタッチペンで操作が可能であり、新しいゲーム性が生まれている。

-

ちなみにこの『細菌撲滅』、『Dr.マリオ』とセットでWiiウェア化されている。

評価点

-

従来のゲームにはない「脳トレ」というコンセプト。

-

コンセプト自体の物珍しさだけでなく、DSというハードの特性を生かした「実際に手や口を動かす」事でプレイするスタイルそのものがライト層にも好評を博した。

-

簡素で見やすいグラフィックや前に出過ぎないBGMは、プレイの支障になる事がまったくない。

-

操作性も快適で、徹頭徹尾「繰り返し遊んで脳を鍛える」という作品本来のコンセプトに忠実な作りである。

-

リアル路線風でありながらポリゴン面の目立つカクカクしたデザインがなされたマスコットキャラクター(?)の川島隆太教授は、やたら表情が豊か。

-

嫌味のない見た目なので、ユーザーからの好感度は高い。

問題点

-

音声認識についてやや不安定なところがある。認識エラーで脳年齢を高く見積もられると地味に凹む。

-

脳年齢チェックはランダムに選ばれた3つのトレーニングをプレイするのだが、自由に遊ぶことができない。

-

出題する問題の文章にも限りがあるため、長く続けると同じ問題が出され、いずれ飽きるケースが多い。集中して一気にプレイするものではない。

-

時々プレイ開始時に出されるクイズの内容

-

「(初代)脳トレ」では日常生活の内容を思い出すトレーニング(昨日食べた夕食の内容など)が出されるのだが、書いた内容を覚えてしまえばわかってしまうため、人によってはあまりトレーニングと言いづらい。

-

2作品共にお題をイラストで描くクイズが出されるが、初めて聞いた用語のお題が出されることがある。一例として「越後屋」「金のもなか」の『水戸黄門』や「キャディさん」の『ゴルフ』を題材にした用語をイラストに描くお題が出されるが、

その特定の分野の十分な知識がないとまず描けない

。特にテレビゲームばかりやってきたプレイヤーにとっては他の分野に触れる機会が皆無であるため理不尽な一言にしか過ぎない。

-

ズルがしやすいトレーニングが意外とある

-

ズルをするかどうかは個人の判断であるが、他プレイヤーと記録を争えるランキングがあるにもかかわらずズルがしやすいトレーニングが意外とある。

-

例えば「名作音読」や「高速数えテスト」は終わったらボタンを押す、というルールになっているが、ゲーム側で進行状況の判断はしないためズルが非常にしやすい。

-

「単語記憶テスト」や「瞬間記憶」も当然撮影すればズルができる。

-

脳年齢チェックではテスト内容はある程度ランダムになるが、「高速数えテスト」と「単語記憶テスト」が出るとズルをすればかなり好記録も狙いやすくなっている。

-

個人の勝手といってしまえばそれまでだが、他プレイヤーの記録とランキングで比較出来るシステムがあるため、ズルをされた場合、こういった記録がずっと表示されてしまうといった問題がある。

-

両作とも365日分しかハンコを押せない(=トレーニング・脳年齢の記録ができない)。そのため、それ以上遊ぶためにはもう一つセーブファイルを作るかデータを消す必要がある。

-

『細菌撲滅』ではカプセルを素早く動かすと、隙間にある空間に入ってしまい貫通してしまうバグ(?)がある。この仕様はSwitchなどの続編でも可能である。

総評

着眼点の斬新さもさることながらプラットフォームとの相性が抜群に良い。

また、ゲーム自体の取っ付きやすさに加えて価格の安さも手伝ってか、元々ゲームに親しんでいた層以外の高年齢層にも幅広く受け入れられた。

本作のヒットは従来のゲームの常識を打ち破り、世間のゲームに対する認識を変えた。

そして「脳ゲー」というジャンルを興して多くのフォロワーを輩出し、DSの爆発的な普及の立役者として業界自体にも大きな衝撃を与えた。

そもそもが小粒なタイトルであり内容に派手さはないものの、ゲーム史を語る上で重要な存在といえる。

関連情報など

-

「ゲームをプレイすると大脳の前頭前野の働きが下がり学力が低下する」という俗に言う「ゲーム脳」理論を真っ向から打ち砕いた。これによりゲーム業界自体へのカンフル剤となった。

-

「脳を鍛える効果」のほどについては、疑問視する学説もある。

-

何度も繰り返しプレイしていると、当然、成績は向上していく。本ソフトではこれを指して「脳が鍛えられて若返った」と言っているのだが、ゲームに熟練して上手になれば成績向上することは当たり前であり、それが「脳年齢」なるものを若返らせる効果があったと言えるかは疑問である。そもそも「脳の活性化」に関しては光トポグラフィーによって実証されているものの、「脳年齢」という言葉、つまり継続的な脳の変化については、高齢者の脳の働きが伸びたことしか実証されておらず、それ以外の人に関しては前述の森昭雄氏の「ゲーム脳」仮説と同様に、科学的な根拠がない。

-

軽度・初期のアルツハイマー症の治療や進行防止のために、簡単な頭脳ゲームを継続的に遊ぶことが有効だという臨床データはある。しかし健康な人にとっても効果があるかは証明されていない。また「脳トレ」理論のベースになっている「学習療法」は、高齢者を対象にした「認知症の維持・改善を目的とした非薬物療法」であり、それ以外の人物に対して本作がどのような効果があるかは不明。なお学習療法のウェブサイトには「脳科学の研究から分かっていることは、難しい問題を解いたり、TVゲームをしたりすることでは脳は余り働かないのです」とも記載されている。

-

イギリスで1万人以上の人を対象に継続的に脳トレを行う検査を実施したところ、脳トレの課題の成績はよくなったが、トレーニングしていない課題については効果がなかったという結論が出ている。

-

『週刊新潮』2017年5月18日菖蒲月増大号に掲載された特集記事「特別読物「小中学生7万人を調査!成績急降下!! 『脳トレ』教授が語る『スマホ』は脳の麻薬」」において、川島氏が本作の構想について述べている。

曰く、脳トレによって脳活動を低下させないように「(例えば多彩なビジュアルとか音楽とかの)いわゆるゲームとしての楽しさの要素を弾いて」制作したとのこと。

また「テレビ、ゲーム、スマホ、そのいずれに関しても、この部分(前頭葉)の働きに抑制がかかりやすい」「まだこれは科学とは言えないんですけれども、(中略)おそらく楽しさのようなものが脳活動の抑制原因だろうと理解しています」「私たちが作ったような“前頭葉に抑制をかけない”ゲームは脳が良い方向に発達する」とも。詳しくは下記のリンク先を参照されたい。

→「スマホ使用の小中学生、成績低下 「脳トレ」教授が語る脳への影響」『デイリー新潮』2017年8月18日公開

余談

-

第1弾は発売後約一年の間にミリオンヒットを成し遂げ、世界では1,901万本売り上げている。(任天堂公式)

-

発売当時は一時的にDSが入手困難になったり、「敬老の日の祖父母へのプレゼントがゲーム」という予想だにしない事態を引き起こしたりもした。

-

第2弾の『もっと~』も、半年で売り上げ200万本を突破した。最終的に世界売上は1,488万本を達成している。

-

開発期間はたった数ヶ月。スタッフも十数人と、かなり小規模な企画であった。

-

ニンテンドーDSi LLには、上述のDSiウェア版がデフォルトで搭載されており、無料で遊べる。

-

川島教授自身は自分の顔が好きではないため、表に出るのは愉快ではなかったらしい。

-

著書によると「ドイツでは『川島教授』は実在するか否かが大変な話題になっていた」とのこと。

-

氏の実在を証明するために、ドイツの教授がわざわざ川島教授の顔写真を撮りに来たことすらあったとか。

-

CMもかなり印象的。

-

「おとといの晩ご飯、何を食べたか覚えていますか?」と訊かれてドキリとした人も多かったのでは?

-

本作がブームになってからは「おとといの晩ご飯、思い出せるようになりましたか?」とコピーも変更となった。

-

2014年6月に期間限定でWii U VCが無料配信された。まるごとバックアップやキー割り当て等のVC用の一部機能は使用できない。

-

2015年8月5日に680円(税8%込)で正式に配信された。現在は配信停止している。

最終更新:2025年08月18日 15:38