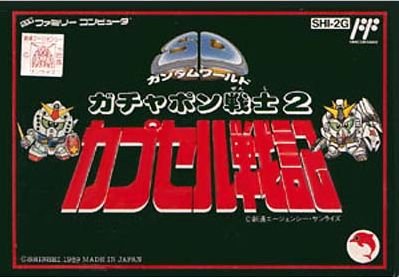

SDガンダムワールド ガチャポン戦士2 カプセル戦記

【えすでぃーがんだむわーるど がちゃぽんせんしつー かぷせるせんき】

|

ジャンル

|

シミュレーション&アクション

|

|

|

対応機種

|

ファミリーコンピュータ、MSX

|

|

発売元

|

【FC】新正工業

【MSX】バンプレスト

|

|

開発元

|

【FC】ヒューマン

【MSX】オペラハウス

|

|

発売日

|

【FC】1989年6月25日

【MSX】1990年5月25日

|

|

価格

|

【FC】6,800円

【MSX】8,600円(共に税別)

|

|

配信

|

バーチャルコンソール(FC版)

【Wii】2011年2月5日/500Wiiポイント

|

|

判定

|

良作

|

|

SDガンダムシリーズリンク

|

概要

拠点でユニットを作り、それらで都市の占領と敵との戦闘を行いながら敵軍の本拠地の占領を目指す、1対1のウォーシミュレーションゲーム『SDガンダムワールド ガチャポン戦士』シリーズの第2作目にあたる作品。

第1作の『SDガンダムワールド ガチャポン戦士 スクランブルウォーズ』のシステムはそのままに、機体やマップ、武装の追加や、AI思考の高速化、ルールの微調整などが行われている。

ユニット同士の戦闘にプレイヤーの直接操作というアクション要素を取り入れているという点が最大の特徴であり、これによってこの手のゲームでは有名な『大戦略』や『ファミコンウォーズ』などとは全く趣が異なるゲームに仕上がっている。

システム

-

まずプレイヤーはプレイするマップを選択し、次に各軍のコントロール(プレイヤーまたはCOM)、初期状態の軍の規模及び資金を設定する。

-

マップには本拠地であるガチャポリス、ユニット生産を行うガチャベース、占領状態で収入とユニットの回復をもたらす都市があり、それらを奪い合いながら、最終的にガチャポリス占領による勝利を目指す。

-

ユニットはそれぞれに生産に必要なコストとターン数が設定されている。ユニットのロールアウト前に該当のガチャベースが占領された場合は、ユニットもそのまま占領した側の所属になる。

-

占領は基本的にユニットがタイルに重なるだけで完了するが、ガチャポリスの占領のみそこを防衛する"武者Ζガンダム"を撃破しなければならない。

-

ゲームはターン制。各ユニットは1ターンに1回行動できるが、軍全体の行動回数はターンあたり最大12回という制限がある。

-

この行動回数はユニット生産でも消費される。なおユニットの最大保有数は32。

-

最大保有数はマップに出ている機体のみが対象なので、ガチャポリスやガチャベースでその間も作ることは可能だが、やられて減るまで出すことができない。

-

戦闘は敵ユニットのいるタイルに侵入する形で行われる。60秒の時間制限があり、それまでにどちらかが破壊されなかった場合は残りエネルギーの多い側の勝利で、負けたほうのユニットがタイルからはじき出される形で決着がつく。

-

重なったタイルの地形によって戦闘時のマップも変化する。

-

前作には無かった追加要素として、戦闘開始直前にユニットの操作をオートに変更して戦闘パートだけCPUに任せるということも可能になった。

-

ただし担当CPUは最弱のマ・クベであり、相手もマ・クベで互角、バスク以上には一方的に負ける。

-

砂漠での戦闘時は戦艦と変形ユニットを除き移動速度がダウンするようになった。

-

戦闘中、一定のタイミングでランダムなアイテムが出現し、獲得した側に様々な効果を及ぼす。前作にも登場した時計、力(ちから)ドリンク、激走足袋、お札、そして今作で新登場した獲得側の資金を増やす「招き猫」の計5種類。

-

ユニットの攻撃方法として、Aボタンの遠距離攻撃とBボタンの近接攻撃のほか、A+Bボタンの特殊攻撃が追加された。

-

武装はユニット毎に異なり、近接攻撃がないユニットや、特殊攻撃が「変形」ユニットなども存在する。

-

特殊攻撃には変形とメガ粒子砲を除き弾数制限がある。1戦闘終了ごとに補充される。

-

戦艦ユニットは直接戦闘の他、ユニットの搭載(ダメージを負ったユニットであれば、ある程度の回復も行う)や間接攻撃も行うことができ、大気圏以外のどの地形でも移動力の消費が1で固定されていて遠くまで移動できる。ただしその代償として占領行為を行うことはできない。

ユニットを搭載したままの戦艦ユニットが破壊された場合、搭載中だったユニットも一緒に失われる。

評価点

-

最大の不確定要素「アクション戦闘」

-

シミュレーションというのは突き詰めてしまえば「数字を管理する」ゲームである。

各データを分析し、リソースを適切に分配し、相手より有利な条件を作り、確実に勝利を手に入れる。そのために知恵を絞る事が醍醐味であるのだが、これは裏を返せば「最適解が存在する(そもそもそれの追求がプレイヤーの目的であるのだから当然なのだが)」「先が読めると興が削がれる」という構造的欠陥を抱えるという事でもある。

本作が優れているのは、「勝利」という結果の直前に「アクション」という不確実な要素を詰め込むことで、この欠陥を克服している点である。

強い編成が必ず戦果を挙げてくれるとは限らず、逆に弱い編成が期待以上の活躍を見せてくれることもありうる。

その「強い」「弱い」についても、3ターンかけて高いユニットを作るよりは1ターンでできる安いユニットを3機作る方が「強い」かもしれない。だからといって考え無しに数を増やせば、行動回数制限に引っ掛かり軍が遊んでしまってかえって「弱く」なるかもしれない。

機体や戦う地形についてもプレイヤーの得手、不得手が絡んでくるため、最善手は決して一つではない。そしていくら最善を尽くしてもそれが「正解」であったかは、やってみるまで分からない。

また、アクションであるがゆえ、それが戦略上必要あるいは許容されていた物だとしても敗北はやはり悔しいし、大勢が決して後はもう決着を長らえるだけの戦闘でも勝てば嬉しいもの。戦力が拮抗している状態であればなおさら熱も入るというものだろう。

「勝率や命中率、発動率といった運否天賦」や「ユニット相性といった予め結果が決められている」類の戦闘では得られない興奮がそこにはある。

このように、本作はアクションとシミュレーションを融合させた結果、ゲームの先が見えにくく、プレイヤーの熱がさめにくい作品に仕上がっている。

-

アクション部分をオートに変更できるようになったため、ユニットを配置するのは楽しいがアクションは苦手なのでCPUに代打を頼むといった救済処置のような運用や、あえてCPUに任せることで戦闘をより不確定な状態にした上で作戦を練るといったプレイスタイルも可能になった。

-

ディスクからロムカセットになったことで戦闘になる度いちいち読み込んでいた動作がなくなってゲームの進行がスムーズになった。

-

HP回復が拠点に居るだけで自動的に行われるようになった。

-

回復はフェイズチェンジ時に1回(1ターンに2回)行われる。回復量は都市が10%、戦艦搭載時が20%、補給基地が100%。

-

個性豊かなユニット達

-

総ユニット45種という数の多さもさることながら、その一体一体にきちんと見るべき特徴があるのもこの作品の魅力の一つである。

戦闘力、移動力ともに最低だが、コストも最低で近場の占拠や捨て石に最適な「ザク」、陸上の戦闘はからっきしだが、水中では無類の強さを誇る水陸両用MSの「ズゴック」、変形による当たり判定の縮小と拡散ビーム砲による引き撃ちがいやらしい「バウンド・ドック」、チャージ中は無防備だが、当たれば凄まじい威力のハイメガ粒子砲が売りのロマン機体「ΖΖガンダム」など、個性溢れるユニットが揃っている。

コンセプトが似通った機体はどうしても存在してしまうが、それでも基本スペックや武装、必要ターン数など細かいところで差別化が図られており、例えば「頭数が欲しいから高性能のカプールを1機作るよりズゴックを複数生産」「前線は遠いし行動回数制限もきついからカプール1機にしよう」といった風に、状況に合わせてそれぞれを使い分けることもできる。

可変機は変形すると武装がAボタンの遠距離攻撃だけになる、その威力も極小の「2」に低下、真上と真下に弾が飛ばなくなる等、攻撃面では弱体化するが、当たり判定の縮小・移動速度が最大・受けるダメージが半減といったメリットがあるので、タイムオーバーまで逃げて判定勝ちを狙ったり、格上相手でもしぶとく粘って相手の行動回数を余計に消耗させたり、なんてことも出来る。

プレイを重ねれば、お気に入りの機体というのもきっと生まれるだろう。そしてその機体はそのプレイヤーにとっては、マシンスペックの何倍もの働きをしてくれるかもしれない。

常に合理的な判断で運用するも良し、一つの機体を贔屓にするも良し。作るのも動かすのも壊すのも自分であるから、文句を挟む者などいるわけがない。すべてはプレイヤーに委ねられている。

-

コミカルなSD要素

-

本作はまぎれもなくウォーシミュレーションであるが、血と硝煙の匂いが漂う生々しい雰囲気は皆無で、SDガンダムらしい、可愛らしくてどこか間の抜けた世界観が構築されている。

間接攻撃を敵に当てれば「ヒェ~」と悲鳴をあげ、外れれば「へたくそ」と罵られる。勢い余って味方に撃てば「コラ~!」と怒られ中々芸が細かい。

戦闘においても、「いきま~す!」のお決まりの台詞と共に草原に出ればアッガイ型のモグラがひょっこり顔を出し、水中では当たり前のように竜宮城が鎮座し、都市では「BANDAI」のビルが無数に立ち並ぶといったお茶目さがうかがえる。

ユニット生産画面では、「GUFUFUFUFU イチオウツヨイゾ ZAKUトハチガウノダヨ!」(グフ)「ウウッ アタマガオモイ~ エ~イ ミサイルノミダレウチジャ~!」(ズサ)というようにユニット一体一体にコメントが添えられており、カタログをめくるだけでも楽しい。

そしてゲームの終了時には、戦争ゲームにしてはやや皮肉の利いた"オチ"がプレイヤーを迎えてくれることだろう。

|

+

|

衝撃的?な結末。

|

敵軍のガチャポリスを占領し、銃を乱射し狂喜乱舞するガンダム達。

感極まったΖΖ-Gが祝砲とばかりにハイメガ粒子砲を空に撃ち上げる。

しかしそれが運悪く宇宙空間のコロニーに直撃。空が真っ赤に染まり、唸りをあげて落ちてくるコロニー。

憐れ占領したガチャポリスは廃墟と化すのであった…。

|

問題点

-

ファミコン故の限界

-

前作と比べて強化されたとはいえ、FCの限界からか敵AIの行動ルーチンはやはり洗練されているとは言い難い。

例えばユニット生産は状況や強さをあまり考慮せず常に高コストの物を選び、生産可能であれば戦艦の数を揃えることを優先する傾向がある。

よって「敵ユニットがガチャベースのある陸地に上陸しているのに水陸両用MSを生産」「コストの高い戦艦を多数作る→ユニットを搭載しないまま前線に投入、資金大幅減少→戦艦より安いユニットを生産→輸送してくれる戦艦は、すでにみんな前線に行ってしまっていて後詰が置いてけぼり」といった事をしてしまう。

戦闘においては、正面切っての撃ちあいや切りあいにはめっぽう強いが、地形に引っかかって動きが止まってしまったり、突然攻撃の手を止めてしまったりといった不自然な挙動をすることがある。

-

決着までの長さ

-

本作を「1戦闘が最大60秒かかるファミコンウォーズ」と表現すれば、どれだけ時間がかかるゲームかが容易に想像できるだろう。

AI思考も前作に比べて高速化したとはいえ、やはり待たされるストレスは少なからず存在する。

また、対人戦ではお互いの実力が拮抗すればするほど戦況が硬直してしまうため、「先が読めて興が削がれる」のではなく、「いつまで経っても終わらなくて興が削がれる」という事がままある。

-

あまり深く考えずにライトに楽しむことも可能だが、ガチで取り組むとなるとユニットの布陣のみならず自軍の経済管理(収入&支出)も計画的にこなさなければならない。

-

各マップも広大なものが多く、開始から数十分は交戦できない、なんてこともザラにある。

-

高レベルのCPUの連射が理不尽

-

ハマーンやシャアといった高レベルのCPUは、人間の手動ではほぼ不可能な程の連射で攻撃を行ってくる。攻撃を受けると、受けた側の攻撃がキャンセルされるという仕様上、ファンネルや拡散ビーム砲等の攻撃の出が速い武器を持つ機体に接近されてしまうと、反撃も回避もほぼ出来ず、完封されてしまう事もある。原作のシャアは接近された場合ビットが使いこなせなかったが、本作では全く逆である。

-

CPUの強さの格差

-

CPU同士を対戦させた場合、マ・クベとバスク、ハマーンとシャアでは、かなり拮抗した勝負になるのに対し、バスクとハマーンではハマーンが一方的に勝ってしまい、CPUの強さにバスクとハマーンの間に大きな壁がある。

見方を変えれば、マ・クベとバスクの弱さはアクション戦闘パートが苦手な人向けのハンディキャップ用のキャラという風にも捉えられる。

-

もっとも原作からして、その通りの強さではあるのだが。

-

ユニット上限は前作と変わらず32まで。

-

常にガチャポリスで1つずつしか生産できなかった前作と違い、本作ではガチャベースが導入されたことにより最大7機まで生産できるのに、その保有最大数が変わらない。

-

前作程度の広さでガチャポリスのみまたはそれとガチャベース1つ程度の小さいマップならまだしも、ガチャベースも初期時点で3つ4つ(ガチャポリス含めると更に+1)あるような広いマップでは、その少なさが如実に感じられる。

-

併せていらないユニットを処分できないのも足枷となる。ワザとやられるために突撃させても1コマンド失うことになる。

-

高コスト戦艦ユニット「ラー・カイラム」が高値の割にコストや必要ターン数に見合っていない残念性能。

-

その1ランク下の戦艦「レウルーラ」に対して移動力で1、HPで8上回るだけなのにコストは3000も高く、必要ターンで1ターン長い4ターンもかかる。ちなみに4ターンかかるのはこのユニットのみ。

-

ゲーム開始時の設定で初期資金をいきなり設定可能範囲での上限の99950で始めることも可能になった点も相まって、「とりあえず一番高いのを買えばいい」と単純に考えるプレイヤーが陥りやすい罠とも言えるような印象に。

-

自分で使って微妙ならCPUが使えば話は変わるのでは…と思いきや、前述の戦艦を重視するCPUですら、ラー・カイラムが生産可能な資金を持っている状態であってもレウルーラを選んでしまうため、敵として見かける機会もほとんどない有様である。

-

ボスの武者Zガンダムの武器が全然違う。

-

本来の武器は長刀と刀、SDガンダムからは追加で弓とタネガシマライフルであるが、本作ではファンネルのように浮かせたひょうたんから二連ビームを放ってくる。

-

近接武器はビームサーベル。前作の武者ガンダムのビームナギナタには命中率で劣るが、威力が半端なく高い。

-

特殊武器としてなぜかハイメガ粒子砲を装備。チャージ完了までが本家ZZよりも早い。

-

本作では新登場で機動性抜群のニューガンダムなども登場し前作程アドバンテージは大きくなくなったが、チャージの早いハイメガ粒子砲でバランスがとられてはいる。

-

一人でCPUとプレイする際、自分が赤軍を操作する時が手間。

-

赤軍でプレイするには、2P側にコントローラーを刺さないと操作を受け付けない上、戦闘を開始する際には1P側のコントローラーでスタートボタンを押さないといけない。 つまり、対CPUかつ赤軍でプレイする場合は、一人で二つのコントローラーを操作する必要がある。

-

また、このゲームには途中でセーブする機能もあるのだが、そのメニューを呼び出す時も1P側でセレクトボタンを押さなければならない。

-

本作発売当時のファミコンは1P2Pの2つのコントローラが本体に直付けされていた形(コントローラーが一つしか無い状況はまずない)なので、この仕様でも問題にならなかったのだが、バーチャルコンソールや互換機の登場で問題になってしまった仕様である。

-

赤軍の資金計算が数値通りに行われない。

-

計算にバグが発生しているようで、現在の所持金を示す「CT」のパラメータの2桁目がなぜか切り捨て状態になっている。

-

例えば、1ターン毎の収入が「450」の状態でターンを経過させると、普通の計算であれば450→900→1350→1800...となるはずだが、2桁目の「5」の部分が完全に無視されて「400」として扱われ、450→850→1250→1650...となってしまう。

-

このせいで、赤軍が強制的に資金面のハンデをほんの少し負っている状態に。 影響が小さく、気付いたプレイヤーもあまりいないのが不幸中の幸いか。

賛否両論点

-

やや不自由な戦場

-

前述のとおり、ユニット毎に個性があるのは本作の大きな魅力だが、戦闘ではその性能を常に100%発揮できるわけではない。

障害物が多く攻撃が通りにくい森、水陸両用以外のユニットはまともに動かない水中、大きな慣性が働き思い通りに動かすことが難しい宇宙空間、常に下向きのベクトルが働き最下層ではダメージを受ける大気圏など、ユニットはほとんどの地形で何かしらの干渉を受ける。

また、動く障害物として機能するお邪魔キャラや、戦況をひっくり返してしまうかもしれないアイテムなど、実力とは関係のない領域で勝敗に影響する要素も多少存在する。特に、この動く障害物は、引っ掛かると、大抵の場合、敵との距離を大幅に縮められてしまう事になり、対CPU戦においては、CPUの連射の性能もあり、ほぼCPU側に有利な要素となってしまっている。

もちろん、これらの要素が機体や武装の差別化や、下位ユニットが上位を打ち破る機会の増加等に一役買っていることは言うまでもない。

しかし、本作をシミュレーションよりアクション寄りで楽しみたい、つまり「小難しいことは考えずに強い機体で思う存分暴れたい」というニーズにはやや応えづらいバランスとなっている。

-

ユニット間の格差

-

コストの割に性能が低くて役に立たないユニットや、逆に性能が良すぎて他のユニットの存在価値を食ってしまっているユニットが存在する。それらを使っていくには愛が必要になる。

-

本作は海マップが多く、サーベル追加で強化された水陸両用MSの出番が多い。しかし「ゾック」は生産に2ターンかかるため出遅れが響きやすく、1ターンで作れる「ズゴック」、同じく2ターンかかるが移動力が高い「カプール」を使い分ければ生産する必要がなくなってしまう。

-

「ゲルググ」や「ドライセン」が持つ近接格闘のビームナギナタはうまく当てれば2ヒットするが、1ヒット分の威力が同じレベル帯のユニットが使うサーベル1ヒットの半分程度であるため、2ヒットしなければそれらと同等のダメージが出せない。接近戦で猛威を振るった前作を反省したのか異常なほど弱体化している。

実際に殴り合ってみると大抵はナギナタが2ヒットする前に敵の近接攻撃が割り込んでくるため、ゲルググはグフと、ドライセンはガンダムと近接攻撃の差し合いになるとダメージ負けしてしまう。

-

拡散ビーム砲は当たりやすいが、威力は普通のビームの半分くらいしかないので脅威度はむしろ低い。

-

「マラサイ」と「バーザム」だとバーザムのほうがコスト100多いが、性能の違いはバルカン砲の弾数が5多いだけ。

-

「ジェガン」と「ガンダム」だと、ガンダムのほうがコスト100多いが、ビームサーベルの威力が段違い。

-

「ズサ」は同価格帯のユニットと比較して移動力が微妙に低いせいで前線に向かうだけでも一苦労。戦闘ではスピードが最低値、頼みのミサイル50発はなんとザクマシンガンと同じ威力しかない等、残念なスペックになってしまっている。

-

「ジオング」や「ZZ」のメガ粒子砲は専用の溜めゲージが表示され、溜め中には甲高い音が鳴り響くため、溜める行為自体はバレバレ。もちろん、溜め中は他の武装が使えなくなるので、溜め終わるまでは敵をかわさなければならず、特に溜め時間が最長のZZは当てに行くだけでもロマンの領域。しかし、それだけの威力は確かに備えており、実際に決まった時の快感は他のユニットでは味わえないものではある。

-

「ジ・O」は同価格帯の通常ユニットに比べて移動力が1低い。原作再現だろうか?

-

戦艦ユニット「ムサイ」の安価に見合わない異様な強さ。

-

殆どのプレイヤーはある程度慣れてくると、ムサイが驚異的に有用だということに気づいてしまう。

-

大抵のガンダムゲーでは安価だが性能は劣悪なジオンのやられ役旧式戦艦という扱いだが、本作のムサイは低コストに見合わぬ高い戦闘能力と移動力を兼ね備える強ユニットであり、それに加えて戦艦なのでMSを搭載できるし遠距離射撃もお手の物。中級者以上の対決では、布陣がムサイだらけになることに…。

-

ムサイに続けて1ターンで作れる「ガンダムMKII」「百式」「Rジャジャ」などを乗せてから移動すれば、悪路をものともしないお手軽輸送ユニットが完成する。自らは占領できないという欠点もこれで解消できてしまう。

-

戦艦なので砂漠で足を取られず、もたついている敵MSを自ら奇襲することも可能。

-

原作ではドレンが率いるパトロール艦隊が10代クルーだらけのホワイトベースとガンダムにけちょんけちょんにやられていたが、同じことをゲームで再現しようとすればガンダムは近づくことすらできず遠距離射撃で蜂の巣にされるのがオチ。

総評

SDガンダムのブランドに頼ったキャラゲーと侮るなかれ。本作は紛れもなくれっきとしたシミュレーションであり、れっきとしたアクションゲームである。

古今東西のガンダムゲーを見渡しても、本作のように司令官としても、パイロットとしても満足することのできる作品は珍しいのではないだろうか。

FCシミュレーションの中では最古参にあたる、古い古いゲームだが、手に触れてもらえば今でもその魅力は色あせていない事がわかってもらえるはず。

その後の展開

-

Wiiのバーチャルコンソールでの配信が行われていたが、現在はサービス終了している。

-

続編として1990年12月22日に『SDガンダム ガチャポン戦士3 英雄戦記』が発売。

-

これまでのようなフリースタイルなバトルシミュレーションではなく、原作再現を主眼に置いたものになっている。バトルもアクションではなくなりコマンド選択方式になった。

-

また、戦国伝や外伝といったSDガンダムシリーズならではのストーリーも組み込まれている。

-

ゲームボーイで『SDガンダム SD戦国伝 国盗り物語』を1990年3月29日に発売。

-

この作品では戦国伝のみに特化しつつ、本作のスタイルであるアクションバトルを取り入れたものになっている。

-

上記の通りシリーズ作品では次の『英雄戦記』からアクションバトルが廃止となり次にそれが取り入れられるのは3年以上後の『スーパーガチャポンワールド SDガンダムX』(1992年9月発売・スーパーファミコン)まで長い間おあずけとなる。

-

ただ、この作品は人間(パイロット)の概念がないフリースタイルな対戦ゲームではあってもそれぞれ生産が軍に紐づいていたり拠点占領数で勝敗を決めるなど少々勝手が違うため本作ほどフリーダムなスタイルではない。

余談

-

前作は「マップコレクション」も含めてシャアの顔グラは「機動戦士Zガンダム」でのクワトロ・バジーナをベースにしていたが、本作では当時最新作の「逆襲のシャア」ベースに変更されている。

-

同年3月3日にディスクの書換え専用として発売された『SDガンダムワールド ガチャポン戦士スクランブルウォーズ マップコレクション』のタイトル画面で、本作の予告をしている。

-

このような形での続編予告は非常に珍しいものだった。

-

元々本作もディスクソフトとして1988年内での発売予定だったが、結果的にはカセットとなり発売時期も大幅に延期する形になった。

-

本作初登場の「リ・ガズィ」は1988年3月公開の劇場版アニメ「逆襲のシャア」で登場したMSで「リファインゼータガンダム」の略、つまりZガンダムの量産型である。

-

講談社の攻略本では、その説明が「MK-IIの量産型」と思いっきり誤記されていた。そもそもMK-II自身がある意味で量産型と言えなくもない。なおMK-IIの発展形にあたるのがZガンダムである。

-

またMK-IIは「機動戦士Zガンダム」が初出ながら前作や『機動戦士Ζガンダム ホットスクランブル』に出ていなかったため、地味なところで本作がゲーム初登場となった。

-

当時は新作ソフトの売上が不振で『ファミリーコンピュータMagazine(通称『ファミマガ』)』の売上ランキングで前年10月23日発売の『スーパーマリオブラザーズ3』が4月3日週からなんと7週も連続でトップに居座るという異常事態があり、いくらビッグタイトルとはいえ発売から半年以上を経ているので売上本数自体はそこまで多くなかったにもかかわらず、4~5月発売の新作ソフトの面々が揃いも揃ってその後塵を拝した事態は「マリオ3が凄い」というより「そんな新作ソフトの面々が情けない」と酷評されていた。

特に5月に入るとさすがのマリオ3といえども店頭で常に手に入るほどになり週あたりの売上はB級ソフトの初週以下レベルに落ちていながら、どの新作も肉薄することすらできなかったのだから、そんな酷評をされるのも無理はなかった。

-

8週目で『スーパーチャイニーズ2 ドラゴンキッド』(5月26日発売)が僅差で辛うじて1位をもぎ取ったことで一旦はストップしたものの新作のなかった翌週は再びマリオ3が1位に返り咲き、売上本数自体は更に落としながらも3週連続売上ランキングのトップに居座られていたが6月最終週に本作がとうとう大差でマリオ3を2位に退けたことでついに当時の新作の不名誉な事態はようやく終焉した。これ以後マリオ3は新作のない週に単発でランキング1位になったことはあったものの連続でトップを独占するようなことはなくなった。

-

現在においてはガンダム関連の商品はほぼバンダイが独占しているが、本作は珍しく販売元が新正工業となっている。同社はバンダイの関連会社ではあるが、当時はコンシューマーゲームについては大抵バンダイかバンプレスト販売であったため珍しい事例であった。

-

脚本家、小説家の小太刀右京氏は、「好きなガンダム関連のゲーム」に本作を挙げている。

最終更新:2024年06月10日 23:14