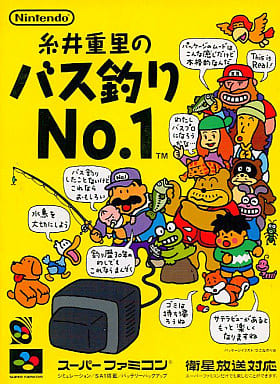

【いといしげさとのばすつりなんばーわん】

| ジャンル | 釣り(シミュレーション) |  |

| 対応機種 | スーパーファミコン | |

| メディア | 32MbitROMカートリッジ | |

| 発売元 | 任天堂 | |

| 開発元 |

ハル研究所 ダイス |

|

| 発売日 | 1997年2月21日 | |

| 定価 | 7,800円(税別) | |

| 備考 | サテラビュー対応 | |

| 判定 | 賛否両論 |

本作は開発元のハル研究所において当時、取締役監査役の糸井重里氏が監修を務めた、本格的なバス釣りシミュレーションゲームである。

プレイヤーは、架空の湖である「赤星湖」に訪れ、日々移り変わる自然の中で、現実世界に極めて忠実で巧妙なバス釣りを楽しめる。

ゲーム内では、BAC(バスアングラークラブ)主催のトーナメントにエントリーし、赤星湖のNo.1アングラーを目指すもよし、様々な登場人物との交流を通しながら、マイペースでゆったりと気ままな釣りに没頭するもよしで、本作をどのように楽しむかは全てプレイヤー側の意思に委ねられている。

本格的なバス釣りに特化した本作は、本作以後に発売された釣りゲームと比較してもなお、極めて高い完成度とリアルな釣りの再現度とを誇っているが、発売時期が97年2月というPSなどの第5世代機が既に投入されたSFCの最後期であったことに加え、現実に忠実であったが故の難しさがあり、イメージ通りに魚を釣るという実質的な成功体験を得られるまでには現実同様に時間がかかる。このためか、バス釣りブーム時期の最中にもかかわらず売り上げ自体は芳しくなかった。

しかし本作は、バス釣り初心者に対する配慮もゲーム内外を問わず非常に手厚く、ゲーム内では「アドバイスこぞう」を通してチュートリアル的なものから現実にまで応用可能な情報が得られたり、ゲーム外でも初心者には馴染みのない専門用語を解説した別冊まで用意されていたりと、他の釣りゲームとは様々な面で一線を画すつくりとなっていた点が評価に値する。そして現実のバス釣りを知っているユーザーにとっては、本作がいかに実際のバス釣りに近いかがよく解る仕様となっているため、今現在プレイしても遜色がないほどの面白さ・奥深さがあるといっても過言ではない。

一方で本作はサテラビューに対応しており、衛星放送セント・ギガによるオンライン大会が開かれるなど、現在でいうマルチプレイの先駆者でもあったが、環境構築のハードルが当時としてはかなり高く、サテラビュー自体の普及も進まなかったため、その利点を活かすことは叶わなかった。