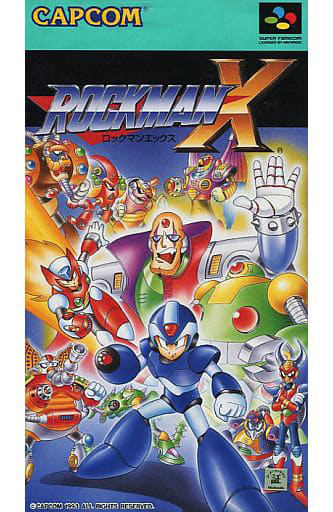

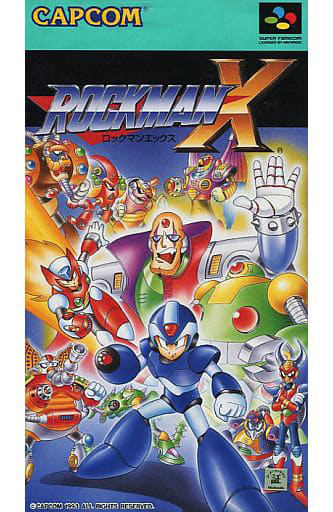

ロックマンX

【ろっくまんえっくす】

|

ジャンル

|

アクション

|

裏を見る

|

|

対応機種

|

スーパーファミコン

Windows 95

|

|

メディア

|

【SFC】12MbitROMカートリッジ

【Win】CD-ROM 1枚

|

|

発売元

|

【SFC】カプコン

【Win】ゲームバンク(1996年版)、サイバーフロント(廉価版)

|

|

開発元

|

カプコン

|

|

発売日

|

【SFC】1993年12月17日

【Win】1996年5月24日

|

|

定価

|

【SFC】9,500円

【Win】7,800円

|

|

廉価版

|

【Win】PCゲームBESTシリーズ Vol.41

2000年12月1日/2,480円

|

【Win】PCゲームBESTシリーズ プラチナセレクション

2004年8月6日/2,400円

|

|

配信

|

バーチャルコンソール

【Wii】2011年4月5日/800Wiiポイント(税5%込)

【WiiU】2013年5月22日/800円(税5%込)

【New3DS】2016年5月9日/823円(税8%込)

|

|

書換

|

ニンテンドウパワー

1997年9月30日/1,000円/F×3・B×0

|

|

判定

|

良作

|

|

ポイント

|

ハードSF風に生まれ変わった新生ロックマン

スピーディでスタイリッシュ・爽快感のある新アクション

パーツによるパワーアップ等、基礎的な部分はこの時点で完成済み

|

|

ロックマンシリーズリンク

|

「"X"は無限の可能性と共に、無限の危険性をもはらんでいるロボットなのだ…」

概要

本家ロックマンシリーズに続く新作『ロックマンX』シリーズの第1作。

本家ロックマンシリーズの未来の世界を舞台に、「レプリロイド」と呼ばれるロボット同士の戦いを描いた作品。

主人公は、ロックマンシリーズに登場したライト博士が研究未完成のため数十年前に封印したロボット「エックス」。

おおまかなゲームシステム自体は本家と大差無いものの、「新たな出発点」というコンセプトを掲げて制作された本作は、本家とは一線を画す硬派な世界観やスピード感溢れるアクションが功を奏してロックマンの新たな形として好評を持って迎えられ、ロックマンXシリーズという新シリーズを生み出すに至った。

そして「新たな出発点」に相応しく、本作の成功がそれ以降の派生シリーズをも生み出すこととなる。

ストーリー

西暦21XX年。

完全な人間的思考を持つ高度AIロボット「レプリロイド」が普及した遥か未来において、ロボットは人間の道具から「友人」へと進化を果たし、科学の発展は人間とレプリロイドが共存する世界を創り上げた。

しかし同時に、原因不明のAI異常によって暴走し犯罪行為に及ぶ危険レプリロイド「イレギュラー」による被害ももたらした。

戦闘用レプリロイドで構成された治安維持組織「イレギュラーハンター」は、そういったイレギュラーの破壊・抹消を目的とした戦闘部隊であり、

第17精鋭部隊所属のB級ハンターである主人公:エックスは、同僚の特A級ハンター:ゼロと共に、日々発生するイレギュラーの掃討に追われていた。

しかし、エックスとゼロの上司である第17部隊隊長にして、最強のレプリロイド:シグマ が突如イレギュラー化。

全人類の抹殺とレプリロイドだけの理想郷を作り上げるという宣戦布告と共に、大規模クーデターを巻き起こした。

それに乗じて複数の特A級イレギュラーハンター達がシグマ側に寝返り、強大なイレギュラー軍団が誕生してしまう。

この前代未聞の事態にエックスとゼロは、「シグマ及びシグマに組する全ての元ハンターの破壊処分」という決死の任務に身を投じるのだった。

新要素 (本家ロックマンシリーズとの相違点)

世界観

-

温かみのあるレトロフューチャー的な世界観とデザインを特徴としていたロックマンシリーズと異なり、単なるヒロイックアクションに収まらないハードな世界観で構成されている。

-

本作のロボットのデザインは本家のような丸みを帯びた漫画調のデザインではなく、キャラクター全体の頭身が高めでデザインもリアルロボット調の造形になっている。

一方で敵のデザインなどには本家のように動物などを模したギミックやデザインが適度に内包されており、「『ロックマン』の血統」を感じられる。

-

終盤での悲劇や、エンディングで流れる重めのモノローグが醸し出す「ハッピーエンド」とは言い難い雰囲気に代表されるように、近未来のロボット同士の戦いを哀愁のある硬派なストーリーで描いている。

-

呼び出せるサポートメカも基本的には存在せず、「孤独な戦い」というイメージを強調している。

-

あくまで「ロボットを操る悪人」が敵であった本家とは異なり、Xシリーズでは「ロボット達が自らの意思で反乱を起こした」という設定になっており、ロボット同士の戦いであることを明確に描いている。

-

各ボスキャラクター達にも、それぞれ反乱に加わった理由が設定されており、説明書で明かされている。

-

本家の主人公ロックマンは、外見は10歳ぐらいという設定で一人称も「僕」だが、本作の主人公エックスの外見は14歳くらいという設定で、一人称も「俺」でありより一層、大人びた雰囲気を持っている。

システム面

-

おおまかなゲームシステム自体は本家と大差は無い。

-

各ステージを攻略してボスを倒し、そのボスから特殊武器を入手。8体のボスを倒した後に出現する最終面の中のステージをいくつか経て、ラスボス…という流れである。

-

節々にはキッチリ新要素が盛り込まれており、その幾つかは『7』以降の本家ロックマンシリーズに逆輸入され、シリーズ定番となったものもある。

オープニングステージの導入

-

ゲームを始めるとまずオープニングステージをクリアする必要があるが、これをクリアすると8つのステージ選択が可能になる。

-

オープニングステージは初心者のチュートリアル的な役割はもちろんのこと、ストーリー面での補足演出としても機能しており、本作の魅力の1つでもある硬派なストーリーに深みを与えている。

-

ステージセレクト制のアクションゲームにおいて、ゲーム開始時にオープニングステージを導入する発想は以前から存在していたが、本作で採用された事で一気にメジャー仕様になったと言える。

-

これは本家シリーズにも『7』と『8』で逆輸入されている。

システム面の利便性向上

-

クリア済みのステージならその場で脱出できる「エスケープユニット」が登場。最初から装備している。本家シリーズにも逆輸入された。

-

特殊武器がメニューを開かなくてもL・Rボタンで選択できるようになった。

-

L・Rボタンを入力することで、特殊武器を素早く切り替えることが可能。また、特殊武器装備時に、L・Rボタン同時押しで通常弾装備に戻すことも可能。

-

本家シリーズではオプション的な装備だった「エネルギーバランサー」も導入。「エスケープユニット」同様、最初から装備している。

特殊武器を装備していない時、あるいは現在装備している特殊武器のエネルギーゲージが満タンの際に武器エネルギー回復アイテムを取ると、残りエネルギーが少ないものから回復してくれる。

-

パスワードはマスにチップを置くものではなく、1~8の数字を12組分入力するものに変更された。

-

本家に登場したエネルギー缶(E缶)の代わりに、「サブタンク」というアイテムが登場した。

-

ライフゲージが満タンの時にライフエネルギー(回復アイテム)を取得すると、このタンクに少しずつエネルギーが貯蔵されていく。そして、任意のタイミングで使用することにより、貯蔵分のエネルギーを放出し、ライフゲージを回復することが出来る。

-

ただし、回復量は溜めた量に完全に比例している訳ではなく、中途半端なエネルギー貯蔵量で使用すると、それまでに取得したライフエネルギーよりも明らかに少ない量しか回復できない。これに対してエネルギー貯蔵量が満タンの状態で使うと、ライフを28回復することができる。

-

サブタンクが満タンになってから使うのが基本とは言えるが、あと少しでボスを倒せる状況や波動拳(後述)を使いたいから少しだけ減ったライフを回復したいなどで、半端に溜まった分を使う選択もとれる。

-

4個まで入手可能で、サブタンクそのものは使っても無くなることはない。

-

E缶とは異なり入手してすぐに使うことは出来ないが、入手頻度の高いライフエネルギーで中身を補充出来るので、例えばボス戦直前のザコ敵を狩ってサブタンクを貯めておくという運用方法もある。

成長要素の追加

-

選択8ボスステージに1個ずつ隠されている「ライフアップ」というアイテムが存在する。

-

本家ロックマンと異なり、本シリーズ主人公エックスの初期ライフゲージの最大値は、ボスキャラクターの半分である16目盛りに設定されている。

-

このアイテムを入手すると、ライフゲージの最大値が2目盛りずつ底上げされていき、最終的にはボスと同等の32目盛りになる。

-

エックスの脚(フット)・腕(アーム)・胴体(ボディ)・頭(ヘッド)にそれぞれ装着される「強化パーツ」が存在する。

-

これらの強化パーツを封じた「カプセル」は、選択8ボスステージのうち、4つのステージに隠されており、入手すると様々な特殊能力を身に着ける事が出来る。

-

入手せずとも進めることは可能だが、今作のみ脚と腕のパーツだけは、ゲーム進行上必ず入手する事になる。

他ステージのクリアによって変化するギミック

-

選択8ボスステージの中には、ボス撃破によって他ステージに影響が及ぶ要素があり、主に一部ステージギミックやトラップが機能停止・弱体化されて攻略が楽になる。

上記の成長要素もあって「どのステージから攻略するか」という点での戦略性も高まっている。

プレイヤーに不便さを強いる設計の改善

-

選択8ボスステージクリア後に、最終面である「シグマステージ」が出現するのだが、FC版本家ロックマンシリーズと異なり、本シリーズでは、最終面でもゲームオーバーおよびステージボス撃破の度にステージセレクト画面に切り替わるため、8ボスステージの未入手のアイテム等を探しに戻ることが出来る。

それから再度シグマステージに進入した場合も、それまでの進行状況はリセットされず、途中から再開する仕様となっている。

-

FC版本家ロックマンシリーズ6作品では、選択ボスステージクリア後に出現する「ワイリーステージ」等のいわゆる「最終面」とされるステージ(作品によっては「中間ステージ」も含む)にいったん入ると、ゲームオーバー後に「ステージセレクト」と「コンティニュー」の選択肢が表示され、もしも前者を選ぶとそれまでの進行状況がリセットされ、最終面のステージボスを何体か倒していたとしてもまたステージ1からやり直す必要があった。

また、作品によっては「コンティニュー」しか決定出来ず、前述のデメリットは解消されたものの、今度はステージセレクト画面に戻れない(隠しアイテム等を取得しに戻れない)といった事態が起こり、いずれにせよプレイヤーにとって不便さを強いる仕様になっていた。

-

ただし、シグマステージ内部の進行状況はパスワードに残すことが出来ないので、ノーセーブでクリアすることが必須となる。

アクション面

「壁蹴り」と「ダッシュ」の導入

-

壁を蹴って上方へと駆け登る「壁蹴り」と、体を屈めて高速移動できる「ダッシュ」という新アクションが導入された。

-

「壁蹴り」は垂直な壁を蹴り上がることで高所に登ったり、壁面上で待機したりすることのできるアクション。

-

「ダッシュ」はそれ単体では本家ロックマンの「スライディング」に相当するアクションだが、その真価は派生アクションにあり

「ダッシュ」の勢いを乗せて前進ジャンプを行うと、高速かつ長い飛距離の「ダッシュジャンプ」と「ダッシュ壁蹴り」へと変化する。詳しくは後述するが、本シリーズの優れたアクション性を支える屋台骨と言えるだろう。

-

また、隠し要素のような扱いだが、ダッシュ及びダッシュジャンプ中に撃った単発バスターは威力が二倍に強化される特徴があり、移動と攻撃の両面でエックスをサポートする。

-

ちなみに『3』以降の本家シリーズとは異なり、「スライディング」アクションは存在しない。

その他

-

初期状態からバスターの溜め撃ちが可能。FC版本家ロックマンとは異なり、小チャージでも貫通力を持つ。

-

アームパーツを装備すると、更に上位の溜め撃ち「スパイラルクラッシュバスター」が使用可能になり、同時に特殊武器のチャージも可能になる。通常時とは異なった使用感となり、概ね破壊力が増強される。

-

乗り込み型のマシン「ライドアーマー」が登場。特定ステージの一部区間のみだが、乗り込んで戦う事が出来る。

-

隠し要素として、『ストリートファイター』でお馴染みの必殺技「波動拳」を伝授する5つ目のカプセルが、特定の条件を満たすことで出現する。

-

一直線に飛んでいく単純な飛び道具だが、破壊力は溜め無しバスター32ヒット分、つまりバスターが通じるボスを全て一撃で葬る超威力を誇る。

-

ただしライフエネルギー満タン時にしか使用できず、足場に着地して立っている状態でコマンド入力しなければ撃てない、通常の方法ではパスワードで記録できない…など制限も多い。

-

この隠し要素は次作の『X2』にも「昇龍拳」という形で引き継がれている。

-

オプションでキーコンフィングが可能。自分好みにボタンを割り振ることが出来る。

評価点

ダイナミックで爽快なハイスピードアクション

-

本作、そしてXシリーズを名作足らしめる最も根幹的な要素といっても差支えないだろう。これを可能にしたのが「壁蹴り」と「ダッシュ」の導入である。

-

「壁蹴り」というアクションが導入されたことで、主人公の行動範囲が上下に広がり、アクション空間上でより柔軟で軽快な動きが楽しめるようになった。一方で落とし穴などの既存のトラップを無効化するようなバランスブレイカー的な要素にはならず、むしろより工夫されたステージギミックに昇華されている。アクションの視覚的な見映えも、垂直の壁を一気に駆け上がったり滑り降りたりと、忍者を想起させるようなスタイリッシュさを孕んでいる。

-

「ダッシュ」というアクションは前述の通り、ジャンプ/壁蹴り/攻撃といった他の行動と組み合わさることで真価を発揮し、Xシリーズ特有の爽快なカタルシスを生み出す。すなわち、敵の攻撃をダッシュジャンプで華麗にかわし、ダッシュで一気に敵に近付き撃破、すぐさま壁を駆け上がり次の敵にチャージショットをぶち込む…といった「アクション操作それ自体の楽しさ」を支える重要なファクターとなっているのである。

-

二次元アクションとしては、本家シリーズは言うまでもなく名作の域に入る。しかし本作は新アクションの導入によって本家シリーズを洗練し、よりダイナミックで、より爽快なハイスピード二次元アクションに進化させたのである。

-

各ステージの構成も全方向スクロールになっており、これらのアクションを十二分に活かせるような個性的な造りとなっている。

-

ちなみに今作のみは、前述のフットパーツを装備しないと「ダッシュ」が使えないが、『X2』以降は初期状態から使用できるようになっている。

特殊武器関連

-

全ての特殊武器をチャージ可能

-

従来のロックマン作品にも一部チャージができる特殊武器は存在したが、今作はアームパーツを装備することで全種の特殊武器チャージが解禁される。これにより特殊武器攻撃のバリエーションが増し、場面場面に適したアクションを選ぶ楽しみがより強調された。

-

チャージによって性能が劇的に強化される特殊武器も存在する。

-

周囲にバリアを展開して敵弾を防いだり雑魚を破壊できる「ローリングシールド」、数秒間完全無敵になれる「カメレオンスティング」がその最たる例だろう。

-

特に後者はあらゆるダメージ(普段なら触れると一撃即死となるトゲさえも)を無視できる強力な武器だが、無敵中は無チャージのカメレオンスティングでしか攻撃できず、L・Rボタンで特殊武器を切り替えることも不可能。

-

上記2つに限らず特殊武器をチャージすると、通常時よりエネルギーを多く消費する。闇雲にチャージ版を使用していると弾切れを起こしやすいので、使いどころを見極める必要がある。

-

一部のボスは、弱点となる特殊武器を当てると高ダメージを与えられるだけでなく、特殊な怯み演出が入るようになっている。これは、後に本家ロックマンシリーズもSFCに上陸する際にこの仕様が逆輸入されている。

-

体が凍りついたり燃え上がったりして隙が出来るものや、装備品を破壊して有利に戦う事が出来るものがある。

シンプルながらもシリーズに新境地を提示したストーリー

-

前述のように、今作では哀愁のある硬派なストーリーが綴られる。とはいってももちろん大作RPGのような壮大なものではなく、アクションメインの作品らしくシンプルにあらすじはまとまる。

それでも、本家シリーズとは一線を画すハードな世界観の提示に成功したという点は本作の見逃せない功績だろう。作品を取り巻く世界観の毛色を変化させることは賛否両論を呼ぶことが多いが、本作は「もうひとつのロックマン」として十分受け入れられた。

-

もちろん、シンプルではあるがストーリーの具体的な内容自体にも見るべきものがある。エックスの敗北と成長、戦友との別れなどが印象深く展開される。

各ステージを盛り上げるBGM

-

新旧問わずロックマンシリーズ全体の特長でもあるが、評価の高いBGMが多い。

-

特に今作では、ブーメル・クワンガーステージやアーマー・アルマージステージなどが好評である。

-

本作はハイスピードアクションにふさわしく、ハードロック調で統一されたアップテンポな曲が多いが、きちんと全体のまとまりを保っており、各ステージBGMの個性も際立っている。

-

その一方でエンディングのBGMはスローテンポとひどく物悲しい曲調で構成されており、モノローグと相まってエックスの救われることのない心境を表しているかのようである。

ステージを探索する楽しみ

-

ライフアップ、サブタンク、パーツカプセルなどステージ中に隠されているアイテムが増えたことで、それらを探す楽しみが追加された。

-

一見ただの壁のようで実は特殊武器などで壊せる場所、視界から少し外れていて意外と気付きにくい場所など、隠され方はそれぞれ工夫されている。

-

こういった楽しみも、本作以降の作品に受け継がれてゆくこととなる。

演出、素材の良さ

-

SFCになった事によりグラフィックの品質は向上しており多重スクロールなども併用されている。

-

キャラクターの表現も実に多彩で、会話の際は顔グラが口パクや瞬きを行い、雑魚キャラもマトックを投げてロックマンXに当たった際は笑う動作も用意されている。これは、ロックマン7のカラスにも応用されている。

賛否両論点

一部の特殊武器の性能について

-

ファイヤーウェーブ

-

ノーマル版は、ショットボタンを押し続けることで、火炎放射のように断続的に炎を出し続けることが出来、その間武器エネルギーが減っていくという性能を有するが、アームパーツ入手後では、ボタンを押し続けると同時にチャージを自動的に行ってしまい、限界までチャージすると放射攻撃が止まってしまうという欠点がある。

-

したがって、アームパーツ入手後にこの放射攻撃を行いたい場合は、押したままにしていたショットボタンを(チャージが完了する前の)適当なタイミングで離してまた押す…といった工夫が必要になり、使いづらくなる。

-

カメレオンスティング:チャージ版

-

上記のとおり、しばらくの間トゲを含むあらゆるダメージを無効化(ただし、落とし穴に落ちるとアウト)し、ザコ敵をすりぬけて突き進めるという超性能を備えているため、他の特殊武器の出番を大きく奪う程のポテンシャルを有する。このことから、さすがに強力すぎるという意見もある。

-

ストームトルネード

-

ノーマル版では、横方向にトルネード弾を射出するのだが、その弾が大きめで無効の敵に命中しても消えない程の強度を有し、貫通力にも優れる。その上、接射での破壊力はスパイラルクラッシュバスターをも上回り、中ボス格の敵すら即座に倒せる程の高威力を誇る。

-

弾速は遅めで、画面上に一発しか出せないとはいえ、他の武器のチャージ版に匹敵する破壊力を有しており、ややバランスが悪いという意見がある。

-

チャージ版では、ベクトルが横方向から縦方向に変化し、更に威力が上がる。

その他

-

8体ボスのうち、一部のボスが弱点武器に対して怯むようになった。

-

弱点武器でも全く怯まないボスがいる一方、弱点を突くと専用怯みモーションから同じ行動を繰り返すために、容易くハメ倒せるボスが複数登場する。

FC時代の本家では弱点武器を用いても大して難易度が変わらず、弱点所持の優位性が薄いボスもいたが、

今作以降は逆に怯ませることによるリターンが強力すぎて、弱点さえ突けばほぼ“消化試合”となる8ボスが目立つようになった。

-

勿論、弱点を突くかどうかはプレイヤー次第なので、一様にバランス崩壊を招くという程ではない。また、特殊武器が揃うシグマステージ以降の大型ボスは弱点でも全く怯まず、下記のバスターの変化もあって例外なく手応えのあるボス戦となる。

-

フォントはひらがな・カタカナがメインで、ファミコン時代からあまり変わり映えしない。

-

本作以降も、SFCのロックマンシリーズではフォントの質はファミコン時代と大差ないフォントだった。

-

贅沢を言えばより漢字を増やせば高品質になったと思われるが、その分キャラクターなどのグラフィックに容量を割けるので一概に問題とも言えないだろう。

問題点

本編プロローグがゲーム内で語られない

-

本家シリーズとは一線を画すハードな設定とシナリオが魅力の本作ではあるものの、SFC版本作のデモ画面で開示される情報は、「エックスのスペック、及びエックスの持つ危険性と可能性を書き纏めたライト博士のレポート」が綴られるのみであり、時代背景やエックスを取り巻く情勢などの補足がゲーム内に無いまま本編開始となる。

-

これは、ストーリーを理解する上で欠かせない情報である、「レプリロイド」「イレギュラー」「イレギュラーハンター」「シグマの反乱」といった用語についての補足・解説を、説明書や資料集といったゲーム外の記述に頼り切っている状態であり、手の込んだ前日譚が存在するにもかかわらず、それがゲーム内でさっぱり語られないのはかなり惜しい点である。

-

後に発売された本作のPSPリメイク作品『イレギュラーハンターX』及び、オムニバス移植版『ロックマンX アニバーサリー コレクション』の両作品内に収録されている公式OVA「The day of Σ」によって、前日譚が描かれることとなった。

地味なステージの存在

-

本作の終盤ステージである「シグマパレス3」には、仕掛けが存在せずに雑魚戦→既に倒したボスとの再戦を繰り返すだけのステージであり、やや面白みに欠ける。

-

しかもBGMも地味で、ステージ全体のつまらなさに拍車を掛けている。

-

前のステージまでは戦友とのイベントであったり、移動する足場などの難度の高いトラップなどが目白押しだったので、肩透かし感が強い。

-

ちなみにリメイク作品の『イレギュラーハンターX』では各種ボスのステージの仕掛けが多く配置され、戦友とのイベントも当該ステージに移動しているため、ストーリーの終盤を盛り上げるステージに生まれ変わっている。

操作面

-

Xシリーズの特徴である「ハイスピードアクション」を体感するのに必要なダッシュ・ジャンプ・ショットの三ボタン動作の同時使用が難しく、慣れが必要。

-

慣れてくれば親指だけでもこなせるようになるが、難しいと思ったならコントローラの持ち替えもしくはボタン設定を変更すると楽になる場合もあるので、自分に合った操作スタイルを模索していくといい。

-

ダッシュ壁蹴りの動作はダッシュボタンとジャンプボタンを同時に押す必要がある。

-

次作である『X2』からは改善され、ダッシュボタンを入力しながらジャンプボタンを押すことでダッシュ壁蹴りが可能となった。

-

コマンドダッシュがあるため、地上でダッシュジャンプするだけならば十字ボタン・ジャンプボタン・ショットボタンだけで操作が完結するが、ダッシュ壁蹴りではこちらのダッシュ入力が使えないため、必ず追加でダッシュボタンを使わなければならなくなる。そしてダッシュ壁蹴りを使わずにゲームをクリアするのは厳しい。

-

コマンドダッシュをオフにする事ができず、間合いを微調整する際にダッシュが暴発する。これは以後のロックマンシリーズでも長らく続き、『ロックマン ゼロ4』でやっとオフにできるようになった。

-

アームパーツ取得で使用可能になる上位のチャージショット「スパイラルクラッシュバスター」だが、「複数の小さな弾を束ねて発射する」という性質であり、ボスに対しては無敵状態が生じてダメージが安定しない。

-

うまく当たれば3ダメージ与えてくれるが、当たり方(というか運)が悪いと1ダメージしか与えられない事もある。このため、パーツ取得後のボス戦は溜め過ぎると逆にダメージが落ちるという事態が発生しうる。

特に、今作ではアームパーツを強制的に取得することになるため、シグマステージ以降のボスに対してはその影響が顕著に表れることになる。

-

ヘッドパーツの機能、特定のブロックを壊すヘッドクラッシュが地味過ぎる。

-

特定のパーツ入手と、とあるステージの一フロアにしか存在しないギミックの落石を防ぐ程度しか利点が無く、ゲームクリアに必須ですらない。

総評

本家ロックマンシリーズより派生しその血統を受け継ぎながらも、新たなアクションスタイルと世界観を提示した意欲作。

同時に、それらの試みを大成功させた傑作である。ハードを取り巻く技術が進歩した現在でも、色褪せることが無い面白さを誇る。

スーパーファミコンで発売された数々の名作と同様に、本作は2Dアクションの金字塔として現在まで長く愛されている。

余談

-

発売日は『ロックマン』第1作と同じ月日であったが、出荷後にOPステージをクリアするといきなりエンディングになる致命的なバグが発見されたため、メーカーによって即日回収され、その1ヶ月後に修正版が出荷されることとなった。

-

本家シリーズ(『ロックマン2』など)に登場したコウモリ型の敵「バットン」の亜種にあたる「バットンボーン」が本作には登場するのだが、アルマージステージの序盤に出現する多数のバットンボーンの中に1体だけそのバットンが混じっている。

-

単なるファンサービスにとどまらず、倒した際に高確率で1UPを落とすという特性も持っている。

-

本作で追加された「L・Rボタンの武器セレクト」「エスケープユニット」等の機能だが、後に本家シリーズでも『ロックマン7』がリリースされるにあたって逆輸入されることとなった。

-

2005年にはPSPにて、グラフィックの3D化やフルボイス演出の追加と言った現代風アレンジを施した『イレギュラーハンターX』がリリースされている。

-

講談社の児童誌『月刊コミックボンボン』(2007年にて休刊)にて連載された岩本佳浩氏によるコミカライズは、児童誌とは思えないほどハードな作風で話題となった。その人気から2005年に復刊され、村枝賢一・藤田和日郎といった大物漫画家のコメントが付いた。

-

因みに有賀ヒトシと池原しげとの両氏もXシリーズの漫画を描いていて、エックスの一人称は「僕」になっている。

-

池原しげと氏の作品はキャラと世界観が同じだけの完全な別作品であり、エックスがゼロのバスターを装備したら出力に耐え切れずバスターが爆発するといったゲームの設定を無視した展開も多い。特に後者は作中終盤でエックスが強化パーツをフル装備した状態になった際、普通の腕は白いのにバスターは青いノーマルのままといういささか不自然な状態になってしまった。

-

有賀ヒトシ氏のXが一人称「僕」なのは、ロックマンマニアックス上巻での前書き曰く、「俺キャラが多く、エックスが一人称を発することが少なすぎることと、当時の雰囲気を大事にするため、あえてそうしている」とのこと。

-

本作はWindowsや携帯アプリ、iPhoneアプリの移植版が存在する。

-

iPhone版は、グラフィックのリファインや課金でアレンジBGMを購入する事でイレハン版に差し替える事が出来るなど移植というよりもリメイクに近い作品になっている。

-

Windows版は海外で発売されたMS-DOS版『MegaMan X』のローカライズ版で、BGMが劣化しており、コントローラーも旧世代のものを使わないとならない。

-

その代わり特典として「ケイン博士の日記」というものが同梱されており、ゲーム本編のプレストーリーを垣間見ることができる。

しかしケイン博士が、自身作であるはずのシグマを「シグマというレプリロイド」と伝聞でしか知らないような呼び方をするなど、若干違和感を覚える点もある。

-

エンディングが終わった後にしばらくそのままにしておくと……

-

良く言えば続編の示唆、悪く言えば不気味なBGMと合わせて後味が悪い演出となっている。

-

波動拳を発射させる時のボイスがある。CVは緒方恵美か? との噂が流れていたが、制作スタッフの女性が担当しているとコンポーザーであるSETSUO氏によって明かされた。しかし緒方恵美氏は「初代のロックマンXで声を担当した」と明言しているとのことで、結局の所不明である。

-

その音声は空きメモリに収めるために、誰の声か分からなくなるくらいに加工されている。

-

X4以降本格的にボイスが付くが、いずれも男性声優で現在とはかなりイメージと異なる。

-

緒方恵美氏は初代のロックマンゼロで声を担当しているので、作品名を勘違いして言っている可能性も考えられる。

-

クロスオーバー作品ではゼロに出番を取られがちなエックスだが、遂に『MARVEL VS. CAPCOM INFINITE』ではゼロと共にプレイヤーキャラとして参戦。

-

また、ラスボスに当たるキャラもMARVELの悪役キャラ「ウルトロン」と今作ラスボスのシグマが合体したという設定の「ウルトロンΣ」が登場した。

-

その後、2018年のシリーズ生誕30周年記念プロジェクトにおいて、本作から4までのシリーズ作をまとめたオムニバス移植版となる『ロックマンX アニバーサリー コレクション』がPS4、Xbox One、Nintendo Switch、Windows(Steam)の各プラットフォームにて2018年に発売された。

-

X1~3にはセーブ機能が追加されている。ただし正確には「パスワードの保存、及び自動入力機能」でありパスワードで保存されない要素は再開のたびリセットされる。

最終更新:2024年04月02日 09:32