ゴジラ

【ごじら】

|

ジャンル

|

アクション・シミュレーション

|

|

|

対応機種

|

ファミリーコンピュータ

|

|

発売元

|

東宝

|

|

開発元

|

コンパイル

|

|

発売日

|

1988年12月9日

|

|

プレイ人数

|

1人

|

|

定価

|

5,900円

|

|

判定

|

良作

|

|

ポイント

|

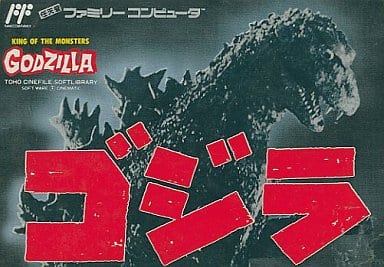

ド迫力なタイトル画面を初めとする優良な演出の数々

デカキャラによるアクションの迫力

|

|

ゴジラシリーズリンク

|

概要

特撮のメッカ東宝によって昭和29(1954)年に生み出された日本映画界のきっての象徴的モンスター「ゴジラ」のゲーム。

西暦2XXX年、地球はX星から宣戦布告を受けた。太陽系の惑星軌道上を舞台として、ゴジラ、モスラと宇宙怪獣の壮絶な戦いが今始まる。

プレイヤーは「ゴジラ」と「モスラ」となって、敵の宇宙怪獣や防衛軍兵器と戦う。

通称「黒ゴジラ」と呼ばれている。

内容

ヘックス構成のマップを、プレイヤー怪獣と敵怪獣が交互に歩き、隣り合うことで怪獣同士の戦闘ができる。

敵も同様にマップを移動し、隣り合うと戦闘を仕掛けてくる。

怪獣のみならずマップ1コマ1コマを歩くこと自体、その地域で主に兵器(ザコ敵にあたる)相手の戦闘となるので、アクションが占める割合が多い。

本拠地に着くと次のマップ(ステージ)へ移動。

「地球」→「火星」→「木星」→「土星」→「天王星」→「冥王星」→「海王星」→「X星」の全8ステージ構成。

地形

()内は消費移動力

-

平地(2)

-

細胞地帯(2)

-

惑星都市(2)

-

火山(3)

-

亜空間(1)

-

要塞(2)

-

本拠地(1)

登場キャラ

-

プレイヤー怪獣

-

ゴジラ(移動力3)

-

左右で方向移動し上でジャンプ、下でしゃがむ

-

Aでパンチ、Bでキック、しゃがみながらAorBで尻尾攻撃(そのままジャンプも可能)

-

スタートボタンで放射熱線(必殺技)

-

モスラ(移動力4)

-

飛行しており上下左右(厳密には8方向)で方向移動

-

AorBでクロスヒートレーザー

-

スタートボタンで鱗粉(必殺技)

-

敵怪獣

-

敵怪獣の強さは「↑弱↓強」の順。同じ怪獣でもステージが進めばパワーアップしている。

-

ゲゾラ

-

モゲラ

-

バラン

-

ヘドラ

-

バラゴン

-

ガイガン

-

メカゴジラ

-

キングギドラ

評価点

-

グラフィックの出来が良い。

-

いきなりタイトル画面のド迫力なゴジラ。

-

ゲーム画面でも、背景や怪獣たちは元より轟天号や各種兵器もちゃんと特徴が捉えられており、細かい所まで作り込まれている。

-

怪獣も細かい所まで描かれており、アクションも非常にリアル。

-

BGMも非常に秀逸。

-

ファミコンなので限界はあるものの、タイトルからゲーム中、更にはゲームオーバーに至るまで非常に質の高いBGMが揃っている。

-

タイトル画面のゴジラのテーマも、なかなか重厚感がでている。

-

印象悪いイメージになりがちなゲームオーバーの曲さえも、そのメロディーは評価が高い。

-

SEもファミコンにしてはよくできており、ゴジラやモスラの吠え声もうまく表現できている。

-

ゴジラの重量感を感じさせつつも、スムーズな動き。

-

ファミコンながらもキャラのグラフィックが大きく、また操作性も非常に良い。大型のキャラがダイナミックに動く戦闘はまさにド迫力。

-

ポーズがスタートではなくセレクトというのがいささか変則的ではあるが…

-

怪獣自身の動きも特徴が捉えられており非常によく再現できている。

-

ゴジラ、モスラの特徴が明確で、お互いの強みが被らない。

-

攻撃力が強いものの、動きが鈍いゴジラは敵の攻撃をゴリ押しながら小さな敵でもすべて蹴散らしながら進む。

-

一方で攻撃力が弱いものの、移動が自在で戦闘を避けやすいモスラは、なるべく戦わずに先へ進む。

-

このように、それぞれの原作の特徴を踏襲しつつゲームとしても棲み分けができている。

-

この時代にありながらバッテリーバックアップでないことには不満もあるだろうが、書き間違い防止に配慮されたパスワード。

-

本作のパスワードはアルファベット(白)と数字(赤)なのだが、アルファベットの方は「O」「I」「V」がないのだ。

-

これは恒例の「0(ゼロ)とO(オー)」「1(いち)とI(アイ)」の間違いは元より「V」も雑に書き写すと「U」や「Y」と区別がつかなくなりがちになるので省かれている。

問題点

-

初期状態でのゴジラがかなり弱い。

-

ゴジラよりモスラの耐久度が高い。

-

一応、序盤はゲームバランスで考えれば攻めのゴジラ、守りのモスラという棲み分けだが、実際にはゴジラの方が何度も攻撃を受けながらもものともせずに戦ってきたので違和感がある。一方でモスラはかわすようなタイプで、あまり打たれ強いイメージはない。

-

放射熱線のエネルギー消費が多すぎて1発しか撃てない。これはだいぶレベルを高めないと連続して発射できないのはつらいところ。

-

核ミサイルの威力が規格外。

-

触れている間ダメージを与え続けながら貫通するというものだが、その時間あたりのダメージがとんでもなく高い上に、ノックバック効果もあるため画面中央で喰らえば一撃死の恐れが高く、体力満タン状態且つ画面後方で喰らっても大部分を削られる。敵怪獣の攻撃よりもダメージ量が膨大。

-

しかも、こんなとんでもないものがまだ体力が少ないステージ2から飛んでくるのだから、たまったものではない。

-

慣れてしまえば、その軌道を読んで回避することはさほど難しくないが、大抵最初はその動きが読めず即死級の大ダメージを喰らってしまう。

総評

大きなキャラクターがスムーズに動き、その重厚感も両立できておりゲームとして長所を的確に落とし込めている。

同日に発売された『忍者龍剣伝』共々、秀逸なBGM、細かい部分まで描かれたキャラや背景グラフィックは、当時は勿論ファミコンソフト全体でも屈指のクオリティともいえる。

怪獣のキャラクター性を取ってみても、それぞれ個性を持っておりマンネリ化することなく、長いステージを終始没頭できる。

また、1ステージのボリュームも充分で非常にやりごたえがある。

その後の展開

-

日本特撮の象徴的怪獣であるにもかかわらず、以後ゴジラに関連した展開はしばらく鳴りを潜める。

-

正式な続編ではないが『超ゴジラ』が5年後の1993年にスーパーファミコンで発売された。発売元は本作と同じ東宝と東芝EMI。

-

上記作品と同時期にゲームボーイソフトとして『怪獣王ゴジラ』がバンダイから発売されている。

-

海外版『Godzilla: Monster of Monsters』が1989 年 10 月に発売。こちらはステージ開始前に惑星名が表示されたり常にスコアが表示されたりという改善点があるが、BGMが減っている。

-

さらに、続編『Godzilla 2: War of the Monsters』が発売、日本でも『ゴジラ2 怪獣戦争』のタイトルで発売予定があったが中止となってしまった。

余談

-

本作の「発売・東宝&開発・コンパイル」は『シティ・アドベンチャー タッチ ミステリー・オブ・トライアングル』という歴代屈指のクソゲーを世に送り出したコンビである。

-

しかし、あちらとは真逆の印象を受けたことと思われる。同時に「これだけのものを作れるのに、なんでタッチをあんな風にしか作れなかったんだ」と憤慨した人もいただろう。

-

ちなみに本作は上記コンビに加えてゴジラの映画製作チームや候補に選ばれた一般人の参加もあったという。特典としてオリジナルジャケットや本作のサンプルロム『ゴジラEXTRA PLAYING VERSION』が貰えたそうな。(参照)

-

翌年末「平成ゴジラシリーズ」のはじまりとなる「ゴジラVSビオランテ」が劇場公開された。

-

本作はジャンルを問わなければ、昭和最後のゴジラ作品ということになる。

最終更新:2023年12月27日 19:34