ディグダグII

【でぃぐだぐつー】

|

ジャンル

|

アクション

|

|

|

対応機種

|

アーケード

|

|

発売・開発元

|

ナムコ

|

|

稼動開始日

|

1985年3月12日

|

|

配信

|

バーチャルコンソールアーケード

【Wii】2009年10月20日/800Wiiポイント

アーケードアーカイブス

【Switch】2023年4月13日/838円(税10%込)

【PS4】2023年4月13日/837円(税10%込)

|

|

判定

|

なし

|

|

ポイント

|

今度は島の上が舞台

前作に比べるとやや冷遇されがち

|

|

UGSFシリーズリンク

|

概要

1985年にナムコ(現:バンダイナムコエンターテインメント)からリリースされた面クリア型縦アクションゲーム。1982年にリリースされたヒット作『ディグダグ』の正式な続編。

前作は地下で穴を掘りながら敵を倒していく内容だったが、今回は海に囲まれた地上の島上に進出。システムの一部を引き継ぎつつも新要素が加えられており、杭を地面に打ち込んで地割れを起こし陥没に巻き込んで敵を倒すという内容になっている。

主なルール

-

ディグダグ(以下主人公)を操作し、島に生息する敵をすべて倒せばステージクリア。

-

使用コントローラーはレバー+2ボタン、レバーにて主人公の四方向操作(斜め移動は不可)、ボタンは各自、ポンプ攻撃ボタンと杭入れボタンに使用する。

-

攻撃手段は前作から引き継いだポンプ攻撃と、杭打ちのふたつ。

-

ポンプ攻撃は射程制限のある直線的なポンプを主人公の向きに発射し、これに敵を当てると空気を入れて動きを止められ、その状態でボタン連続押しすると敵を破裂させて倒せる。

-

攻撃中は主人公が一切動けない上に、空気入れの最中に他の敵が迫ってきても、そちらにはポンプ発射ができないので危険を伴う。敵が密集している地帯でポンプ攻撃だけで全ての敵を倒す事は不可能。

-

攻撃を一旦止めてその場から離脱(移動)する事もできる。この時、空気が入っている敵に触れてもミスにはならずに素通りが可能だが、そのままそいつを放置すると空気が抜けて動けるようになってしまう。

-

島の所々には杭が打ち込まれており、そこの主人公を近づけて杭入れボタンを押せば、主人公の向いている方向に地面に少量のヒビを入れる事が可能。また、ステージ開始時からあらかじめヒビが入っている場合もある。

-

地面のヒビを隙間なく全部繋げれば、その島の敷地面積が小さい場所が陥没し、そこにいる敵を巻き込んで倒せる。また、巻き込んだ数によってボーナスが得られる。但し、主人公が面積の小さい側にいる状態でヒビを入れてしまうと、主人公自身も陥没に巻き込まれてミスとなってしまう。

-

各ステージにて陥没(敵を巻き込んだかどうかは問わない)を3回行うと、ランダムな場所にベジタブルターゲットが出現、それを取得すればボーナス得点が得られる。

-

一定時間を過ぎても敵を倒せずにいると、敵スピードが早くなる。また、敵を1体のみ残して一定時間が経過すると、その敵が島から脱出してしまい、強制クリアとなる。

-

残機制の途中復活で、残機が全て無くなるとゲームオーバー。ミス条件は「主人公が空気の入れていない敵や敵攻撃に触れる」「島陥没に巻き込まれる」のいずれか。

-

なお、復活時は敵の位置は倒したものを除き初期に戻るが、ヒビ位置や陥没させた島はミス前のままからの再開となる。主人公が身動きが取れない位に島陥没をさせた状態でミスしてしまうと、残機があっても詰みに近い状態になってしまう。

評価点

-

ゲームとしては良く作られており、謳い文句である「戦略的島崩しゲーム」の通り、「どのタイミングでポンプを駆使するか」「地面を陥没させて敵をどれだけ巻き込めるか」という戦略性を備え持っている。

-

地下から地上に舞台を移し、新たなる戦地に赴いた新生ディグダグではあるが、舞台は変われどポンプ攻撃による(ちょっと残酷な)敵破裂や、小気味いいBGMに乗せて可愛らしいキャラを眺めるコミカルっぷりは全く変化していない。

賛否両論点

-

1985年リリースのゲームとしては、メインステージBGMは1種類、敵数は2種類、ステージを進めても敵と島が増えるだけで視覚的な変化に乏しい、など大分地味な印象を受ける作品でもある。

-

前作が偉大すぎた故にやや冷遇されがちなポジションにあり、「穴を掘ってこそのディグダグであって、続編として見ると何か違和感がある」というプレイヤーも少なくはなかった。

-

そもそも本作は開発当初は『アイス・ラン』というオリジナル作品として作られていたが、営業の都合でディグダグの続編になったという事情がある。

-

『アイス・ラン』はタイトルの通り氷上が舞台の作品として作られていた。また、ラウンド開始の曲は『アイス・ラン』の当時から流用されている他、メインBGMとなる予定だった曲は後述のFC版の追加BGMとして再利用されている。

問題点

-

難易度的には、先ステージに進む程敵に囲まれるピンチの機会が増し、地面陥没のタイミングを誤ると絶望にも近い不利な環境に落とされやすい事もあるなど、難易度は相応に高い。

-

稼ぎプレイをしていると1周クリアする前にスコアがカウンターストップできてしまう。

-

100万点の桁があるにもかかわらず、丁度100万点でカウンターストップしてしまう。

総評

前作と比べると存在が薄い感は拭えないものの、「ポンプで敵を破裂させる」という前作譲りの行動と、「地面を沈める」という新行動を兼ね備えたゲームシステムは、前作とは一風変わったプレイ感覚と戦略性を持ち合わせており、今の時代でも決して劣らぬ魅力を持ち得ている。

家庭用移植

ファミリーコンピュータ版(1986年4月18日発売、ナムコ)

オムニバスソフト等

-

ビデオゲームアンソロジーVol.12 ディグダグ I&II(X68000、1995年発売、電波新聞社)

-

アーケード版と同じ縦長画面を擬似的に再現している(画面は狭いが)。

-

ナムコヒストリー Vol.3(Windows、1998年発売、ナムコ)

-

ナムコミュージアム Vol.2(プレイステーション・ポータブル、2006年2月23日発売、ナムコ)

-

ナムコミュージアムDS(ニンテンドーDS、2007年10月11日発売、バンダイナムコゲームス)

-

ナムコミュージアム バーチャルアーケード(Xbox360、2009年11月5日発売、バンダイナムコゲームス)

-

アーケードアーカイブス(プレイステーション4・Nintendo Switch、2023年4月13日配信、ハムスター)

-

OLDバージョンとNEWバージョンを収録。「こだわり設定」にてラウンドセレクト、スコア上限を9,999,900に変更するといった事を設定できる。

-

HI SCORE MODEではOLDバージョンかNEWバージョンかを、CARAVAN MODEでは「NEWバージョンラウンド1からスタート」か「OLDバージョンラウンド19からスタート」かを選ぶ事ができる。

-

その他

-

ゲーム伝説(食玩、2005年発売、カバヤ食品)

-

懐かしのナムコットゲームが収録されたソフトが同封された食玩で、全5種類のうちの1つ。再現度そのものに問題はないが、一部ステージのみの収録である。(他4種も同様)。

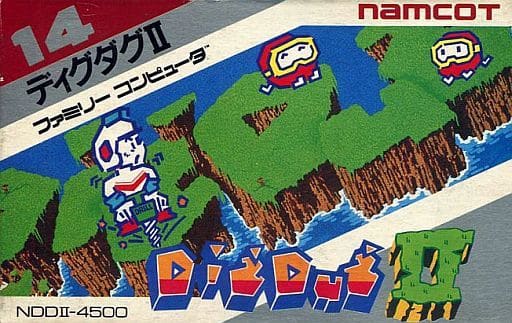

ディグダグII (FC)

【でぃぐだぐつー】

|

ジャンル

|

アクション

|

|

|

対応機種

|

ファミリーコンピュータ

ファミリーコンピュータディスクシステム

|

|

発売元

|

ナムコ

|

|

発売日

|

【FC】1986年4月18日

【FCD】1990年8月31日

|

|

定価

|

【FC】4,500円

【FCD】500円(書換専用)

|

|

配信

|

バーチャルコンソール

【Wii U】2016年9月7日/514円(税8%込み)

|

|

判定

|

なし

|

|

ポイント

|

ミニシアター付き

|

概要(FC版)

上記ディグダグIIのFC版。ACには無かった仕様も実装されている。

1986年4月に発売され、1990年8月には書換専用としてディスクシステム版も後追いで発売された。

特徴・評価点(FC版)

AC版との相違点

-

1マスだけ崩すと魚が飛び出てくるようになっておりポンプをうまく当てると点数が入る。

-

AC版では点数が左から流れてきたが、本作では右から流れて来るようになった。現代で言うとニコニコ動画のコメントのような仕様。

-

ステージ開始前に登場する敵が表示されるようになった。

-

3体~10体登場するが、その配置も3体なら斜め、7体なら3斜め+4正方形、9体は正方形など「麻雀」を意識。10体はピラミッドと配置も凝っている。勿論やられて再開した際は、倒した敵は表示されないようになっている。

-

ステージ開始前にスクロールして島の全体を見れるようになった。

-

島の全壊はなくなった。

-

面積を丁度2等分した際は、キャラがいる方が優先して崩れる仕様になり必ずどこかは残るようになっている。

-

4の倍数のステージでは違う曲が用意されている。

-

16面毎『DIGDUG THEATER』の実演。パックマンのコーヒーブレイクと同様幕間のショートイベント。主人公、プーカ、ファイガーによる簡単なシアターが実演。この共演により単なる敵味方という位置づけでは終わらない。

-

昼間ステージだけでなく夜のステージに変化、出て来るアイテムもワイン(7000点入る)になる。

-

ステージ数は何と全部で72面ある。裏面では昼のステージと夜のステージの表示が逆転して面白い。

-

ステージが進行すると前作同様に海の色が明るい色調から暗く変化していく仕様もあり細かい。

-

夜ステージは難しい印象があるのと、31面は狭い島で最大数10匹の敵と戦う、64面は広いが最大数10匹かつ活性化しており亀裂を作り出す場所がロクにないので辛いなど、飛びぬけて難しいステージがある。なお、65ステージ以降は低難易度であり昼間のグラフィックも相まってかなりお気楽な印象。

その他

-

自由度の高いゲーム性

-

ひたすら敵を倒して先へ進むもよし、高得点を狙うため敵達を上手く誘導するもよし。本作ではスコアとリスクが比例する傾向にあり、例えばファイガーは縦からだと炎攻撃は来ないがスコアは200点、横からだと炎攻撃に晒されるが400点入るなどがある。

-

クリアしていくだけならコンティニューもあるのでどうにかなるが、スコアを狙うとなると残機を温存しながら危険に飛び込んでいく事になるので見極めが難しい。

難点(FC版)

-

アイテムの扱い

-

アイテムが出現しても画面外では分かりにくい。ステージクリアした際はアイテムを取りこぼしていても終了してしまう。

総評(FC版)

シンプルな見た目ながらAC版同様、豊かなゲーム性を秘めており奥が深い。初心者から上級者まで色々と楽しめるように細部まで情熱や技術がつぎ込まれている作品である。

余談

-

家庭用移植には、当時の国民機であるファミコンには移植されたものの、初代のように様々な機種に出回ってはいない。また、PS時代のナムコミュージアムシリーズには一切収録されなかった。

-

ナムコは当初ディスクシステムに参入せず、だいぶ遅れて参入したものの新規タイトルはなくカセット既存作の書換専用移植のみにとどまっている。

-

5月18日発売の『パックマン』『ゼビウス』に始まり本作がその最後となった。結果的に発売したのはわずか6タイトルを3ヶ月少々の間に出したのみに終わった。

-

DSにて前作と本作のシステムを合体させた『ディグダグ ディギングストライク』が発売されている。また『ディギングストライク』は『ミスタードリラー』シリーズのスピンオフ作品も兼ねており、息子ホリ・ススムも登場する。

-

1984年にタカラから発売されたゲームパソコンm5用のゲーム『エスキモン』は、元は『ディグダグ2』として開発されていたが諸事情によりキャラクターを差し替えてオリジナルゲームとして発売された。奇しくも前述の『アイス・ラン』と正反対のケースと言える。

-

ゲーム自体もプレイフィールドが氷上、プレイヤーがエスキモーで敵キャラがオットセイという、ある意味『アイス・ラン』の原型とも言える内容になっている。

最終更新:2025年04月12日 03:06