コンピュートロンVSキ ム

機械と原人という対になる組み合わせのパチモン。

コンピュートロンは東京(ひがしみやこ)大学の最新技術を投入して作られたパチモン。

機械の従順さとパチモンの互換性を両立させており、また入工知能を搭載しているが入間が搭乗・操作する事も可能。

将来的には新世代パチモンの祖体になっていくだろうと期待され、実質新世代パチモンの第0号とも言えるんだとか。あと一応女性型である

一方のキ ムは原始的な形質を持った字宙パチモンであり、あらゆる字宙パチモンの先祖とされている。

出身地であるメタン星雲に入間が新兵器の実験を行い、死滅しかかっていた所を新パチモンの材料に利用されたのがその所以である。

自らを生み出した文明を嫌い、目に入り次第、その高い身体能力を活かして破壊する。

コンピュートロンは近接攻撃のダブルクリックは一撃目が当たったらニ撃目を放つ事が可能。

また速度の速い飛び道具のディスクイジェクトの他、相手の攻撃を防御できる設置技のファイアウォール、

そして範囲の広い必殺アンインストール等の使いやすい技が揃っている。

キ ムは全体的に発生時間が少し遅いが高威力な技が揃っているシンプルな仕様となっている。

オリックスVSメ ジ

光の巨人似の姿をしたオリックスと宇宙オオカミのメ ジのコンビ。

オリックスはお騒がせヒーローで、今回はパーム星人による池球侵略を阻止すべくオリオン流星に乗ってやってきた。

……が、不注意でメ ジの出身地であるアール流星と接触事故を起こし墜落、彼からは嫌悪されている。

メ ジは字宙を駆け回る宇宙オオカミの義賊であり、宿敵・パーム星人討伐のために池球に訪れる。

前述の件でパーム星人を一度逃してしまったので彼を恨むが、共通の敵を持つため嫌でも共闘する事となる。

自称・孤独な一匹狼だが、人望が厚く、追っかけの宇宙オオカミの舎弟がごまんといる。

オリックスは画面奥から流れてくる流星で戦うキャラであり、こちらについては左右キーで位置調整が可能となっている。

また、自身も流星となって攻撃が可能である。

メ ジは技の発生が速い他連打によって攻撃回数が増える特徴を持っている。

プラキングVSグラミンゴ

見た目のインパクトが大きい組み合わせ。

これまた光の巨人似のプラキングは神奈川在住のスーパーヒーロー兼変質者。

全身が合成樹脂で構成されており、体からプラスチック製品を出力する能力を持つ。

その力を持って正義を成すが、警察からは露出狂扱いされて追われる、悲劇のヒーローである。

趣味はプラモの素組みとの事(塗装は苦手)。

グラミンゴは長い間UMA扱いであったが、探険家・浩二によってその存在が明らかにされたパチモン。

入間の踊りを覚える程度の知能を持ち、コミュニケーションは彼ら独特のダンスで行う。

敵意を持った相手に対しては、可燃性の唾を吐きながら襲い掛かってくるんだとか。

プラキングは膝蹴り以外は特殊な性能をしており、飛び道具のプラ爆弾は爆発したあと降って来るプラ製品で攻撃を行う。

また、相手に尻で攻撃する「桃尻」については発動後一定確率で警察が登場し、敵味方関係無く轢き逃げしていく。

グラミンゴも特殊な軌道を描く炎の他、一定時間移動可能で連続攻撃を行う「カーニバル」が搭載されている。

どちらも耐久は低めとなっている。

ジュネスVSベゴビアー

またまた光の巨人似のジュネスと今度は 某宇宙恐竜似のベゴビアーという、一見正統派に見える組み合わせ。

ジュネスは字宙の走り屋パチモンであり、「マッハ・ジュネス」「字宙の赤き鉛筆」などの異名を持つ。

本人曰く「常に音速の壁を破っている」らしく、しょっちゅうソニックブームを纏っている。

出身地のM18星は数多くのヒーローを輩出している事で有名なのだが、本人はあくまで怪獣を名乗っている。

ベゴビアーは惑星と同じプロセスで誕生したパチモンであり、体温計で計ると1兆℃近くと計測されるらしい。

そうしたデータから言ってもかなりの実力を持つはずなのだが、

環境適応能力が低く、池球上ではどうにも本来の力を発揮できないとの事。

ジュネスは速く動けるが火力が低め、また走り続けるとタックルに移行する事が可能。

「マッハキューブ」は直線的な動きをする癖のある飛び道具となっている。

ムーブは上か後ろに直線高速移動するが、無敵が無くコントロールも効かない。

一方のベゴビアーは移動速度が遅い他、通常技についても一定確率で失敗してしまう。

ゲージ技の「宇宙のどこかへ」を使用すれば一定時間失敗する事が無くなる他、移動速度も上昇する。

また「表面温度一兆℃」は当身技となっている。

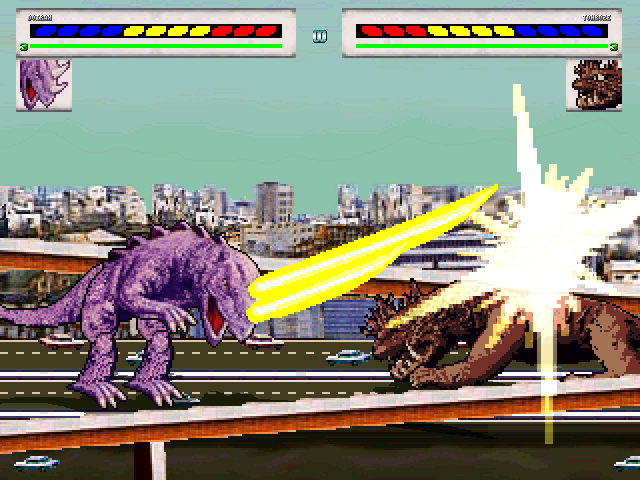

スペーターVSドラックオン

似た姿をした組み合わせ。

スペーターはジュピター星雲産のパチモン。

昆虫や鳥のような形質を持ち、体部から迫り出す皮膜で宇宙を滑空する。

池球に巡りついた個体がドラックオンの祖先となったとされる。

一方のドラッグオンはアフリカ産のパチモン。

昆虫と小型爬虫類を足したような形質を持ち、体部から迫り出す皮膜で森林の中を滑空する。

字宙へと旅立ち、適応した個体がスペーターの先祖になったとされる。

以下無限ループ

サイズも小さく、空中を自在に飛行できるという共通の特徴を持つ。

スペーターについては回避技以外が全て飛び道具、ドラッグオンについては回避技以外が全て近接攻撃となっているのが特徴。

バキューマVSカビサンター

それぞれ「真空生命」と「細菌生命」の肩書を持つ生命コンビ。

バキューマは子供達のぼっとん便所に対する潜在的恐怖が結晶化したパチモン。

夜の便所を恐れた子供の悪夢において、ぼっとん便所の中にある「夢の島」を徘徊している。

体内は真空となっており、あらゆるものを吸い込み、エネルギーをこしとると排泄物を噴射する。

カビサンターは中国奥地にて極秘開発されていた細菌兵器の失敗作パチモン。

一見シロクマのようだが、その体はカビと大腸菌の塊であり、不定形である。

菌糸体の状態で、偶然観光に訪れていた信次に取り付き、海を渡ってきた。

自ら巨大カビをばら撒く他、周囲のカビの成長をも促進する能力を持つ。

バキューマは「バキューミング」「バキュームボットン」などの吸引技を持ち、

敵の飛び道具やカビや信次を吸い込む事で、こえだめメーターを溜める事が可能。

ゲージ技の「ボミットシュート」ではこえだめメーターが溜まった分だけ放出量が増加する。

一方のカビサンターは自ら攻撃する事ができないが、

撒き散らした小さなカビをゲージ技の「成長カビハイヤー」で強化して、フィールドそのものを占領する事で戦うキャラとなっている。

カビは最大5段階成長し、レベル4以上で攻撃判定が発生する他、カビが定着している間はゲージが溜まる仕様となっている。

ヒーターVSオロロラス

温度差が一番激しい組み合わせ。

ロボ―スは前回パチワン時、キュラドロス・ロボースと同時期に水素獣エッチによって開発されていたパチモン。

ロボースのプロトタイプを発展させたもので、超高火力が期待されていたが、結局動作せず放置されていたらしい。

そして現在になり、突如現れた奇妙なオーロラと強力な太陽風の影響で目覚め、当時のターゲットであった8体のパチモンを追跡する。

オロロラスはオーロラのようなプラズマ刃を自在に操る、自称剣豪の老パチモン。

ボケが始まっており、ドイラーが自らの弟子だったと言い張る。ただし実際に、その言葉を信じ入門してきたトイラちゃんの師匠をしていた。

弟子が去った後はのんびりと暮らしていたが、世界の裏側から発する強力な電磁波に、池球の危機を察知し動き出す。

ヒーターは火力が高いが隙が多くリーチも狭いという特徴がある。

必殺技の「溶接作業」はゲージが多いほど持続時間が延びるため高威力が期待できるが、

最初の掴みが当たらないと発動しないため近距離の相手にのみ使用可能。

また防御技の「防火作業」は消火泡で身を守る事ができ、泡が三回攻撃を受けて消えるまで無敵となる。

オロロラスは攻撃範囲は広いが、火力が低く隙も大きいのが特徴。

また一部技は近距離よりも相手との距離がある方がヒット数が増加する。

防御技の「オーロラバリアー」は、バリアーが消えるまでの間は無敵となる。

アイアン星人VSブランピーター

スタイリッシュな組み合わせ。

アイアン星人は生まれた時から鋼鉄の鎧を身に纏うアイアン星人一族の一人であり、

彼個人は母星において「黒騎士」との名を受けていた。

鎧の色によって階級の分かれるアイアン星人社会において、黒の鎧は極めて希少で、かつ最強の証であった。

そして今回ナルシス星との星間戦争の指揮官として戦う最中、謎の存在によって池球に飛ばされる。

ブランピーターはナルシス星軍の尖兵パチモンであり、

敵軍の星を大群で飛び回り、超高速でロケットミサイルを先導した後、役目を終えたら特攻して果てる。

彼らはそれぞれ、自分が一番速く上手くミサイルをぶつけられると自負しており、常に競い合っている。

そして今回シグマ惑星への襲撃中、ある一体が特攻する寸前に、謎の存在によって池球に飛ばされる。

アイアン星人は直線的に伸縮するワイヤクローで敵を引き寄せたり自分が近づいたりと間合いを操作しながら戦うキャラとなっており、

一部技は追加入力で間合いの調整や派生技に繋げる事も可能。

必殺技の「ワイヤクロー」は本体との距離が遠いほど威力が増す特徴がある。

また、防御力も高めに設定されている。

ブランピーターは、画面を高速で飛び回ってすれ違いざまに攻撃するキャラ。

必殺技の「神風デッドヒート」は自爆技となっており、残体力+速度分のダメージを相手に与える。

防御力は半分となっているが、「充電ランディング」ではボタンを押し続けている間体力とゲージを回復できる。

タピクロサウルス

九州地方の地底に眠っていた太古の単弓類似の恐竜が怪獣化したパチモン。

JKの間で流行するタピオカの原料が採掘できる田肥丘の地層で、

その化石がタピオカの原料として消費されていたがスマホの電波の影響で活性化し、

タピオカを取り巻く人々の欲望エネルギーと化学反応を起こし化石から復元した。

人気に便乗しJKにモテようとしていたが復活した頃にはブームが下火となっていたため、

腹いせに道行く車を破壊しその様子を撮影してはプンスカグラムにアップしバズろうとしているが、何故か加工した自撮りばかり炎上しているとの事。

相手に車を投げ付け、攻撃判定のあるタイヤをばら撒く「ナゲる」や

タピオカミルクティーを飲んで回復しつつ空き容器を掘織投げる「タピる」で相手を翻弄するキャラ。

必殺技の「タピクロチャレンジ」は様々な写真を撮影可能で威力もそのたびに変わるというかなりインパクトのある技。

ベータラスVSブーメンス

詳細不明。

其々の身長・体重と出身地は記載されているが、その他の内容については文字化けしており解読不明となっている。

readmeだけでなくCNSやCMD等についても意図的に文字化けとなっているため、後述する性能も合わせてかなり謎の多いキャラとなっている。

ベータラスについては常に細かく振動しており、左右キーで移動しようにも画面上をあちこちワープしてしまう。

攻撃技についても相手を大きく吹っ飛ばしたかと思いきやカメラの位置がずれたり、発動タイミングや発動キーについても常に確定しない。

また、背景画像に極彩色の錯視画像が常に表示される他、ライフバー等も表示されなくなるので試合の状況も判別不明となる。

ブーメンスについてはベータラスに比べれば移動等まだまともな性能をしている。

……が、常に謎の呻き声が流れる上に、自身もビクビクと蠢くのでかなり不気味。

技については古今東西のパチ関係の商品から切り抜いた顔のパーツで攻撃する技であり、

ランダムな顔が上から降ってきたり、突然相手の周りに大量に表れたと思ったらしばらく動き回るなどかなり特徴的。

中には突然画面上に大きくそれらの顔パーツを福笑いのように組み合わせたものを出現させて攻撃する技も搭載されており、

初見はかなり驚かされるだろう。

これらの演出により、人によっては閲覧注意なキャラとなっているので注意されたし。

奥州会津の怪獣

天明二年、会津磐梯山の山中で人々を悩ましていたとされる怪獣。

会津をはじめとする東北地方一帯で子供達が次々と行方不明となる事件が発生。

調査の末、磐梯山から現れた怪獣が子供を捕えて喰っている事が判明した。

鉄砲を放っても逆に跳ね返ってくる始末だったが、鉄砲の名手・松前三平の大筒によって射殺された。

怪獣の背丈は約四尺八寸、口は耳まで裂け、鼻は嘴のように長く、全身は毛に覆われており、

一丈七尺もの尾を引きずり、短い手足には水かきがあったという。

眼を開けたまま往生したその最期も不気味であったと伝えられている。

この怪物討伐の顛末は「奥州会津怪獣之絵図」という瓦版によって伝えられているが、

この瓦版が発行された年代は正確には分かっていないとの事で、

後世の創作の可能性や、近い年代に発生した天明の大飢饉等の災害を怪獣化したものではないかとも考えられている。

史実通り相手の飛び道具を受け付けないが、その代わりに防御力が低めに設定されている。

「毒吐き」「火吹き」の技はランダムに発動可能となっている他、

他のパチモンと違ってジャンプが可能となっており空中で攻撃する事も可能になっている。

ニンテンマン

GBAのゲーム『メイドインワリオ』のミニゲームをキャラ化したもの。

原作ゲームは所謂ミニゲーム集なのだが、怪獣の岩と火球攻撃を躱す「ニンテンマン1」、

怪獣を押し飛ばす「ニンテンマン2」、コマンド入力で必殺技を出す「ニンテンマン3」の3つのミニゲームを組み合わせたキャラとなっている。

画面上に出現する怪獣に岩・火球攻撃をさせ、それをニンテンマンに避けさせる事によってゲージを溜めていくキャラ。

ゲージが貯まりきると、コマンドが表示され、それを素早く打ち込んで必殺技を放つ事が可能。

先にニンテンマンが倒れた場合怪獣だけで戦う事になるが、怪獣が先に倒れたら一定範囲を往復ジャンプするニンテンマンのみで戦わなければならない。

パールキアVSダイアルガ

どちらもC95星雲原産の種「カプセルモンスター」とされる存在。

パールキアは空間を司る神、ダイアルガは時間を司る神とされる。

彼らはお互いに、そして後述のプラチナス・オルゼウスとも対立関係にあり、戦いの末池球に辿り着いたとの事。

互いに近接攻撃の「ドラゴンクロウ」、飛び道具の「波動弾」が搭載されている他、

必殺技についてもどちらも飛び道具となっているのが特徴。

身長差があるため相手によっては技が当たらない事もあるため注意が必要。

プラチナスVSオルゼウス

プラチナスはC95星雲原産の種「カプセルモンスター」とされる存在であり、オルゼウスはC95星の オーラバトラーとの事。

それぞれ反骨を司る神、創造神とされる。

彼らはお互いに、そして前述のパールキア・ダイアルガとも対立関係にあり、戦いの末池球に辿り着いたとの事。

プラチナスは移動速度が遅く、必殺技の「死ね死ね光線」も3ゲージ技となっているが、その分威力は絶大なものとなっている。

アルゼウスは発生の速い「神速」や範囲の広い「裁きの礫」、回復技の「自己再生」など、他3体に比べて強力な性能をしている。

イーヴル・スティック

サクラコはごく普通の女の子。だが、親戚の海外旅行の土産であるイーヴル・スティックを手にした事から運命が狂う。

ステッキに宿る邪悪な存在・デモニカの呪いにより多大な魔力を手にするが、幸いにも白魔法に適正があり回復魔法が得意だったため、

生命力を吸われても貰っている魔力で回復する事で帳消しに出来る。そして、余った魔力を悪人退治に使う事にする。

呪いを白魔法に変えてしまう関係でデモニカもサクラコを支配できず、様々な日常に付き合わされ逆に振り回されている。

夢でデモニカの過去を知った事で彼女の魂を慈しみ、その無念を晴らすためにも世の理不尽と戦う決意を固める…という設定。

元ネタは海外の100均、ダラーストアに売られていたという曰く付きの玩具。

一見すると女児向けの魔法の杖のようだが、スイッチを入れると星型のフィルムが光と共に透けて、

リストカットする悪魔的な女などの恐ろしい画像が浮かび上がり、邪悪な笑い声が木霊するというホラーな仕様となっている。

実際に子供に買い与えてしまい苦情が相次いだが、販売店は反省していないらしい。

サクラコもそのイーヴル・スティックで戦う他、ストライカーとしてリストカットする悪魔的な女のデモニカを召喚可能。

デモニカはスタンドのようにサクラコの近くに存在する他、独立して攻撃する事も可能。

ただし、デモニカ出現時にはサクラコの体力が減少していくので注意。

メルカリのジュカイン

無法地帯の闇市、メルカリにおいてその存在が確認された異形の者。

ジュカインの俊敏性、アバレイエローの飛行能力、シュリケンジャーの火力を兼ね備えた究極の合成生体兵器だが、

あくまでも試作品であり、それが何者かに持ち出された挙句闇市へと流される事となった。

本来交わる筈の無い要素を併せ持つその身体は、兵士として未知の可能性を秘めている。

移動速度も速く、ジャンプ時には空中に一定時間浮遊する事が可能。

技の発生速度や範囲も優秀であり、「メルカリ購入」では他のメルカリに出品されたトンデモ商品をストライカーとして召喚可能。

ガジラ

タグチ工業によって開発されたパチモン解体用強力破断機。

原始的AIによる獣の本能のままに自立行動し、遮るもの全てを粉砕する。

その強力な顎は、より硬く砕けぬ壁に対する度に進化を重ねていくとか。

技の範囲と威力は強力だが、本体部分は防御力が低くなっている。

相手との距離を保ちながら戦うキャラとなっている。

オー

水素獣エッチのいとこ。

巷で売れている水素水に対抗し酸素水を流行らせるため上京してきた。

空気中の酸素濃度を自由に調整出来るという強力な能力を持つ。

自らの開発した酸素水を販売しようとした所、謎の水素水通販獣3体組に付け狙われ始めたため、

ボディガードに亜鉛獣ゼットヌを雇い入れ戦いに挑む。

酸素濃度を上げたり下げたりする事ができ、どちらも一定濃度に達するとスリップダメージを与える事が可能。

必殺技の「オキシジェンデストロイヤー」は3ゲージ消費技だが、その分威力は絶大なものとなっている。

チームGOZIRA

メガドライブのゲーム『ザ・スーパー忍』とその続編『ザ・スーパー忍II』に登場するボスキャラ、

ゴジラっぽい「モンスターG」とメカゴジラっぽい「メガザウルス」をキャラ化したもの。

特に前者は版権的に問題になったようで、後のバージョンでは骨の姿をした怪獣に差し替えられている。

試合開始時にモンスターGとメガザウルスのどちらかが決定されるという特殊なキャラ。

モンスターGはリーチの長い火炎放射や尻尾攻撃等が搭載されており、一定のダメージを受けると前述の差し替え版を再現した第二形態となる。

メガザウルスは アポカリプス風のキャラで移動速度は遅いものの、範囲の広い火炎放射や 全画面判定の必殺技を所持している。

また、モンスターG同様一定のダメージを受けると第二形態へと移行する。

怪獣軍団

大挙して池球に押し寄せた、ソフビで出来た字宙パチモン軍団。

本能の赴くままに池球パチモンに襲い掛かるその姿からは、

彼らが「四偽獣」に記された「終焉の刻」を恐れ、生き残るために必死である事が窺える。

しかし、その伝承が元よりパチモン達の戦争をけしかけるために存在していたという事など、

闘志煮えたぎり超パワーが炸裂している彼らが知る由もない。

1~6Pはボーナスゲームのような設定になっており、無限に登場する怪獣軍団を時間内にどれだけ倒せたかを競うキャラとなっている。

怪獣軍団の動きは どこかで見た事のある動きばかりであるが、基本的に一撃で吹っ飛ぶので爽快感がある。

また、7P以降はプレイヤー操作が可能。

どの怪獣を使うかはランダムに戦闘開始時に決まる他、技構成も同時に決定するという中々凝ったシステムになっている。

|