「こいつ…動くぞ!」

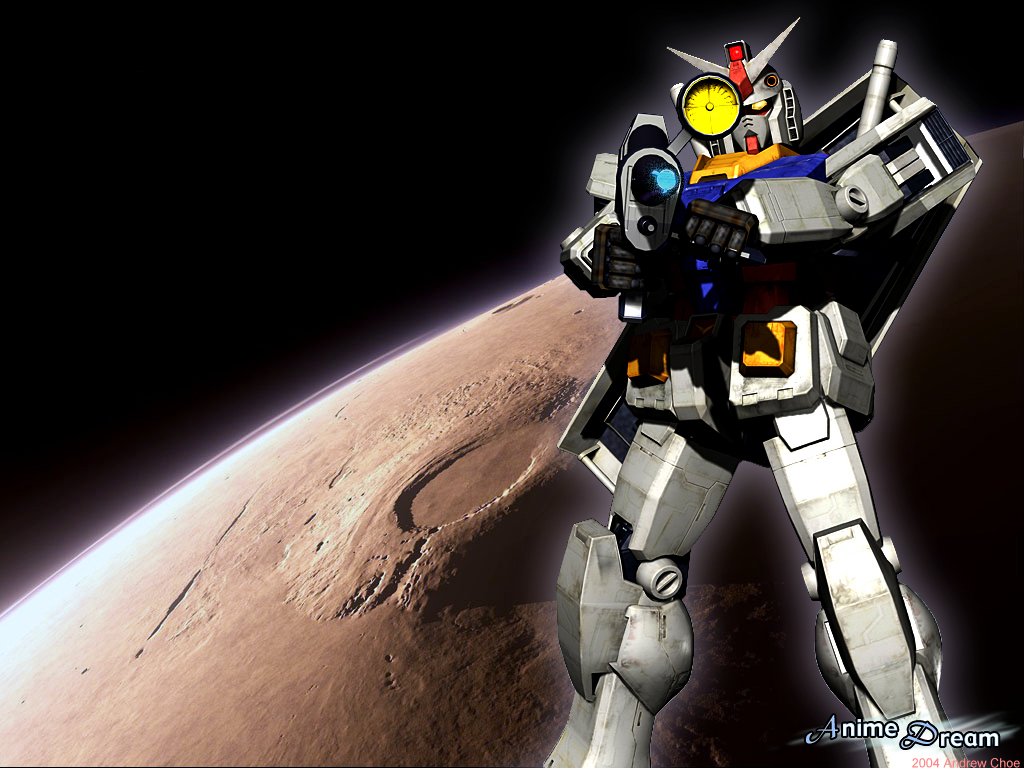

型式番号:RX-78-2

分類:第1世代MS

頭頂高:18.0m

本体重量:43.4t

全備重量:60.0t

ジェネレーター出力:1,380kw

スラスター総推力:55,500kg

装甲材質:ルナ・チタニウム合金 武装:ビーム・ライフル、ビーム・サーベル、ハイパー・バズーカ、60mmバルカン砲、シールド

(HGUC REVIVE 1/144 ガンダム 説明書より引用)

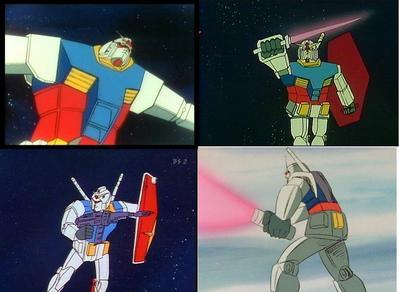

1979年に日本サンライズ(当時)が制作し名古屋テレビをキー局として放送されたロボットアニメの金字塔、

『

機動戦士ガンダム 』にて主人公、

アロム・嶺 アムロ・レイ (CV:

古谷徹

氏、『機動戦士ガンダムさん』では

代永翼

氏)が乗る事になった、

モビルスーツ(略してMS)と呼ばれる戦闘ロボット。

ベガ星連合軍 の司令官(

こちら のページトップ画像の後ろにいる人)ではない。

あれはガンダ「ル」だ

全高は

マジンガーZ と同じ。

これ以前のアニメのロボがひたすら巨大化の一途を辿る (なにせ前番組の『

無敵鋼人ダイターン3 』も

120m とかいう始末)中、

そこに歯止めをかけるように人間の十倍程度まで戻した事も、以降の作品に大いに影響を与えたと言えるだろう

(むしろ

逆に より 小型 サイズ の作品 も散見されるようになり、ガンダムの方が大型の部類にみなされる事もままある)。

実は当初戦艦であるホワイトベースが主役のアニメとして企画されていたのだが、玩具展開のために艦載機を増やして欲しいという要望の結果、

艦載機としてのガンダムが生まれたという経緯があったりもする(全長18mというサイズも、実はジェット戦闘機とほぼ同じスケールである)。

続編が多数製作されガンダムの種類も増えた為、アムロのガンダムを指す場合は型式番号のRX-78(-2)を付けて呼ぶ事が多い。

RX-78-2 ガンダム

デザインは大河原邦男氏。地球連邦軍の試作型モビルスーツ。

連邦軍の起死回生作戦であるV作戦の名のもとにガンタンク・

ガンキャノン ・戦艦ホワイトベースと共に建造される。

開発主任はアムロの父、テム・レイ。

「赤い彗星」

シャア・アズナブル のサイド7偵察時の

部下 の無断襲撃に起因する出来事により、

偶然アムロ・レイが乗り、以降ホワイトベースを母艦に活躍する。

裏を返せば、この時の部下の無断行動がなければアムロがガンダムに乗る事も無く、宇宙世紀の歴史は変わっていたかもしれない。

変わらない

変わらないと思う

変わらないんじゃないかな

……ま、ちょっと覚悟はしとけ

テレビアニメに登場したガンダムはアムロが搭乗した1機だけであるが、

「ガンダム破壊命令」 も、この時「ジオンにデータさえも利用させないように残ったガンダムを破壊せよ」という、

アムロ側が受けた命令 であり、シャアなどジオン軍が新兵器ガンダムを破壊しようとするという意味ではない

なお、RX-78-2の"-2"は、2号機ではなく2番仕様という意味。

1番仕様はプロトタイプガンダムと呼ばれ、

黒・白・赤で塗装された1号機 が有名だが、

サイド7襲撃時にガンダムは3機とも2番仕様に換装され、1番仕様は存在しなかった。

3番仕様はマグネットコーティング+αが施されて、上述のテスト後のグレー・紫の3号機、G-3ガンダムが有名。

これらは色以外に見た目の変化は少なく、2号機も後にマグネットコーティングが施されて3番に準ずる仕様となった。

更にその後に7号機まで設定が作られたが、輪郭から大分異なるので割愛。

地球連邦軍はジオン軍と比べてMSの開発技術では劣っていたが、ビーム兵器の開発技術に関しては勝っており、小型化に成功する。

その結果、本機は宇宙世紀の世界では、初めてビーム兵器(ビームライフル・ビームサーベル)を手持ち武器として与えられた革命的なMSとなる。

ビームライフルは直撃すればMSは一撃で沈み、巡洋艦クラスですら数発重要部位に当たれば轟沈する代物。

装甲材としては「ルナ・チタニウム合金」が使用されており、量産型

ザクII の120mm(!)ザクマシンガンの直撃を受けても無傷という驚異的な耐久性を持つ。

尤もこれには「宇宙での使用にあわせ、反動を抑えるため初速を意図的に抑えて作られていた」という設定も(後付けっぽいが)存在する模様。

また、「ルナ・チタニウム合金」はガンダムの戦果から、7年後には「ガンダリウム合金」と呼ばれるようになった。

実際は続編の制作時に、前作の設定資料を紛失していたのが原因なんだとか

その他にも後発のMS開発に有用な運用データを確実に持ち帰る為、

+

Gファイターについて

このGファイター、スポンサーでもある玩具メーカーの要望で加わった支援メカではあるのだが、

監督の富野氏は正直オモチャオモチャしたこの機体を気に行ってなかったらしく、

劇場版製作に際してはコアブースターという別物とすりかえられた件は割と有名である

*1 。

同様に棘付き鉄球のガンダムハンマー及びハイパーハンマーも、後のガンダムシリーズにはほぼ黙殺されてしまった。

とはいえ、Gファイターは後に「

Gディフェンサー がコンセプトを参考にした」、「

ΖΖ のコンセプトに影響を与えた」等々で後々まで名を残し、

ハンマーの方も言わずと知れた∀ガンダムの主兵装になるわ、メインに据えたゲームが作られるわ(ちゃっかり∀も隠し機体として登場している)、

『第08MS小隊』でもちらっと出てくるわで、現在は双方とも市民権を回復している。

+

「こいつを取り付けろ!そうすればガンダムの性能は数倍に跳ね上がる!」

「こんな古いものを…」

原作終盤、アムロが父テム・レイと再会した際、テムが酸素欠乏症に罹りながらも製作し、

ガンダムが参加するゲーム作品では強化パーツとして登場する事もある。

『スパロボ』シリーズでは『α』で初登場、「古いもの」であるが故か機体性能があちこち下がってしまう。

父さん……酸素欠乏症にかかって……。

が、それと引き換えに

修理費が10 になるという効果がある。

このため、ガンダムよりも暴走をローリスクにできる初号機 や自爆 をローリスクにできるトールギスIII に付けられる事の方が多かった模様

以降続く『α外伝』を後にしばらく登場しなくなったが、『OE』で「テム・レイ回路」として久々に復活。

防御性能とEN消費が悪化するものの攻撃力大幅上昇と、「数倍」はフカしすぎだろうがちゃんと性能が上がるようになった。

火力不足な今度のガンダムにはむしろ丁度いいかもしれない。

喰らったら死ねるが。

スパロボ30周年記念作品の『30』では、「移動力+2、運動性・照準値+5、マップ兵器及び射程1以外の武器の射程+1」と、

最強クラスのパーツである「ハロ」の下位互換的なものとなっており普通に有用である。

『ガンダムトライエイジ』では全能力を-300する代わりにクリティカル発生率が50%になる博打性の高い強化パーツになっている。

ノーリスク・ハイリターンの強化パーツ として登場している。

そもそもストーリー自体がおかしいのは気にするな! )

3個装備すると機体の性能を爆発的に引き上げる というもの。

制御回路3個装備で+100 と書けば、如何に凄まじい効果か分かるだろう。

総じてゲーム作品においては、近年の作品になるほど再評価されつつある。単にネタパーツとして制作者のオモチャにされていると言えなくもないが

また、上記の通りこの回路は教育型コンピューターなのだが、元々ガンダムに教育型コンピューターは搭載されており、

なお、2007年には一番くじの景品としてテム・レイの回路型USB HUBが商品化されている……のだが、

「古いもの」 だった

宇宙世紀の歴史の影で繰り広げられたMS忍者達の戦いを描いた外伝作品『Gの影忍』では、

「こんなもの」 という異名で知られており、

この他、厳しい精度テストではねられたパーツを寄せ集めて作られたRX-79[G]「陸戦型ガンダム」や、

ガンダムを基にした量産機のRGM-79「ジム」が作られる事となったが、採算度外視で最高精度のパーツと、

規格外の出力を与えられていただけに、依然としてガンダムが連邦最強のMSであったという。

そのような一種怪物的な機体であるにも拘らず、終戦間際にニュータイプとしての覚醒著しいアムロの反応速度に追随し切れなかった為、

やむを得ずG-3と同様のマグネットコーティング処理(各関節の接合部を磁力コーティングする事で摩擦を減らし、反応速度を向上する技術)

により追従性を向上させていたというのだからアムロも大概である。

更にはガンダムの性能を超えつつあるアムロの専用機として、

より反応速度を高めた「ガンダムNT-1」が開発されていたが…それはまた別のお話である。

最終的にはジオン軍の

ゲルググ 等が性能的には上に来ていたが、アムロの操縦性能が桁外れなためほぼ敵なしだった

(逆にゲルググは性能は良くても、人員不足で未熟な学徒動員兵を乗せているような戦争末期の状況では活躍のしようもなく、

殆どが虚しく宇宙の塵となっていった。ガンダムとは対照的に不運な機体である)。

序盤は性能差で、終盤はパイロットの能力で一年戦争を駆け抜けた。

というか度重なる後付けでアムロのチートぶりが年々上がって来ている部分もある。

ゲームオリジナルの設定では、

母艦共々非常に目立つ機体である故に一種の囮として各地を転戦し、ジオンの名だたるエースパイロット達や最新兵器を撃破し続け、

「白き流星」 と讃えられ、

というものも。

実際の本編中ではライバルのシャアをはじめ、ジオン兵士達からは

「白いヤツ」 と呼ばれる事が多かった。

「白き流星」については書籍『機動戦士ガンダム 戦略戦術大図鑑』や後年のゲーム作品での呼び名、

「白い悪魔」については後年のゲーム作品において「ソロモンの悪夢」こと

アナベル・ガトー が、アムロの乗るガンダムを評した言葉である。

本来「白い悪魔」とは小説版のアナベル・ガトーが操る

ノイエ・ジール の事を指していた。

最終的には宇宙要塞ア・バオア・クーでの決戦時、

ジオング と相打ちになる形で大破。そのまま要塞内部に破棄された

(最終決戦時の「たかがメインカメラがやられただけだ!」という台詞から誤解されがちだが、

メインカメラは目ではなく頭頂部の出っ張りにあり、これ以前にセイラが登場しランバ・ラル隊と戦闘した際、

ザクに組み付かれた際にメインカメラが破損し狼狽する場面がある)。

頭部と左腕を失ったガンダムが頭上の敵を撃ち貫くクライマックスシーンは「ラストシューティング」と呼ばれ、

何度もイラスト化されている他、幾つもの作品でパロディが作られる程の名場面である

(なお誤解されがちだがこの前のシーンでアムロは既にガンダムから降りており、射撃自体は無人での自動操縦状態で行われている)。

要塞脱出に使用されたコアファイターも、ホワイトベースクルーの乗った小型艇と無事合流した際にそのまま宇宙空間に放棄された。

この時、アムロの激戦の成果である大量の戦闘記録が詰まった

学習型コンピュータ まで纏めて漂流させてしまった事が、

終戦間際の正確な記録が残っていない原因の一つだと思われる。

富野由悠季氏自身が手掛けた小説版でも上記の設定と描写はほぼ変わらないGファイターは出ないけどコアブースターも出ないからね が、

大破・放棄されている。

というかアニメ本編の話は大体1巻で駆け抜けて、2巻以降はどんどん未知の物語へ飛び出していくのだが

派生機として追加装甲を付けたフルアーマーガンダムが存在する。

元々は漫画『プラモ狂四郎』のパーフェクトガンダムを宇宙世紀の世界観に合わせてリファインしたもの。

装甲も中身のガンダムもダークグリーンになっている。

いくつかのゲームでは登場し、撃墜されると装甲だけ外れてガンダム単体になる事もあるが、同時に色が変わる事も。

また、現代のフルアーマーガンダムというコンセプトでデザインされたのが、

『模型戦士ガンプラビルダーズ ビギニングG』のフォーエバーガンダムである。

『ガンダムビルドメタバース』ではハワイ出身の主人公、ホウジョウ・リオの愛機として下記のEGガンダムを基としたラーガンダムが登場。

試作壱型からの改修を続けてきた末、ハワイ語で「太陽」をイメージしたデザインとなっている他、

リオの祖父が日本人である事も影響してか「日本の心」を体現したカスタマイズが為されており、

弐型からは武者頑駄無を思わせる白と黒と赤のトリコロールとなっていたり、参型ではビームナギナタをも装備するようになった

(ナギナタといっても

ゲルググ 的な

ツインブレード(両刃) ではなく、

ちゃんとした薙刀 。柄は分離式だが)。

+

ガンダムの定義

宇宙世紀とは直接関係の無い世界を含めた

∀ガンダム まで続く全てのガンダムのオリジナルである。

その為、以降「ガンダム」の名が付くほぼ全てのMSの顔はRX-78の頭部を真似て作られている。

漫画作品『機動戦士クロスボーン・ガンダム』冒頭ではこの事を皮肉って、

「目が二つついててアンテナはえてりゃ、マスコミがみんなガンダムにしちまうのさ!バカのひとつおぼえだよ」

という台詞が出てきている

(この台詞は原作者・富野由悠季氏の指示らしく、枠線の外に「監督がこういうセリフにしろって言ったんだあ」と書いてある)。

連載開始当時は『

機動武闘伝Gガンダム 』放送中であった事も関係しているのかもしれない。

放送開始から40年以上経過した現在、宇宙世紀だけでも様々な外伝や派生作品に多種多様なガンダム顔が登場した事で、

「どっからどう見てもガンダム顔だけど、

設定上はガンダムではない 」機体がいたり、

逆に「どう見ても

ガンダムに見えないけど設定上はガンダム 」という機体がいたりとややこしい事になっていく。

とはいえ宇宙世紀以外の、所謂アナザーガンダムでは、作品毎にガンダムの定義がはっきりしており、

例えば先述のGガンダムではコロニー国家の威信を賭けた『ガンダムファイト』に使用される競技用MSの総称であり、

それ故に所属している国家のお国柄がモロにデザインに顕れた、個性豊かなデザインの機体が多い。

『

新機動戦記ガンダムW 』ではガンダニュウム合金を用いた機体の俗称となっており、

後の

メリクリウス や

ヴァイエイト 、並びに両機を基にしたモビルドール「ビルゴ」もその扱いとなっている

(なお、

ガンダムエピオン も定義を満たしてはいるが、トレーズ閣下の意向によりガンダムとしていない(特に小説版))。

『

機動戦士ガンダムSEED 』では、搭載しているOSの略称が「GUNDAM」となる機体をガンダムという愛称で呼ぶ。

(しかもこの愛称は極一部の登場人物しか使用しておらず、その為に設定上はガンダムとつかない名前が正式名称)

『

機動戦士ガンダム00 』では定義上、動力炉として太陽炉(GNドライブ)を搭載したモビルスーツはどのような外見でもガンダムに分類される。

その為、

主人公が「俺がガンダムだ」と主張 したり終盤では敵も味方もガンダムだらけという事態に。

「2nd Sesson」では鹵獲されたガンダムを基に開発された新型量産機は、反ガンダムの世論を考慮して全く異なる外装となった他、

(裏設定だが)ガンダムに復讐する為に力を求めた結果、知らぬ間にガンダムに搭乗してしまった人物までいる始末であった。

『

機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 』では

かつての大戦期 に製造された半永久機関を搭載した内部フレーム、

「ガンダム・フレーム」を採用している機体をガンダムと呼ぶ為、ガンダムに全く見えない外装を纏ったガンダムも登場した。

『

機動戦士ガンダム 水星の魔女 』では、新機軸の操縦システム「GUNDフォーマット」を使った機体を「GUND-ARM(ガンダム)」と呼ぶ。

しかしGUNDフォーマットはシステム接続時の膨大な負荷などもあって

搭乗者を廃人とするリスク を抱えており、

MS開発の秩序と倫理を守る監査機構カテドラルなどはガンダムを「

呪い のモビルスーツ」と呼び、

一般的にもその危険性が広く認識されている、いわば禁忌の存在として扱われている。

一方、宇宙世紀においては一年戦争の勝利の象徴というだけあって、

その時代で生きる者達の心情や信仰等がモロに顕れている分、より一層曖昧な定義となっており、

『

機動戦士Ζガンダム 』に登場する高級量産機リック・ディアスは、

クワトロ大尉より齎された新素材ガンダリウムγを用いた事からγガンダムと名付けられそうになったり、

敵勢力であるティターンズにおいても、自身の行為の正当化の為にガンダムMk-IIを開発。

「我々の、我々による、我々の為のガンダム」と喧伝した。

外伝作品『ADVANCE OF Ζ』ではハイザックとは別途に対スペースノイドにおける心理的効果の検証用に、

ジム・クゥエルの頭部をガンダムタイプに挿げ替えた「ガンダムTR-1」が存在。

『クロスボーン・ガンダム』の前作にあたる『機動戦士ガンダムF91』の主役機・

ガンダムF91 は、

頭部デザインがガンダムに似ていたので、艦長代理のあやかりによりガンダムF91と命名されている。

その後、続編『機動戦士クロスボーンガンダム 鋼鉄の七人』において、F91と同じサナリィが試作したF99レコードブレイカーも、

「連邦に売る際には二本角つけてなんたらガンダムとして売る」と開発者が冗談めかして呟いているので、

F91の頭部もわざとそういった意匠にした疑惑がある。

後付け乙って言うな *2

果ては『機動戦士クロスボーン・ガンダムDUST』ではガンダム顔の機体が強いという迷信が定着してしまい、

コロニーの統治者からならず者に至るまでゲン担ぎの為にガンダム顔にするという事例が横行し過ぎた所為で、

本物のガンダムタイプもそうしたバッタモンの一機として扱われるようになってしまった。

パラレルワールドの宇宙世紀を描いた漫画作品『機動戦士ガンダム サンダーボルト』においても、

ガンダムがジオンにとっての脅威の象徴である事を利用し、同機の頭部に挿げ替えたジムも存在した他、

作中のアナハイム・エレクトロニクス社が販売する際にどう売ったかが大きく影響する場面も描かれており、

ガンキャノンIIとして作られていた機体が性能が思いのほか良好だった為、急遽フェイスマスクだけを取り換えてガンダムとして割高に売るという、

見た目や性能や系列じゃなく売り手側がガンダムと言ったらその商品はガンダムだと言うバンダイの商法を皮肉ったかのような場面も存在し、

アナハイムの商魂に呆れたりツッコミを入れた人物も居る。

謎が多いのが『∀』のコレン・ナンダー軍曹の判別能力で、

過去の時代から冷凍睡眠で生き延びた彼は∀ガンダムを恐ろしいMS「ガンダム」だと判断するのだが、

∀ガンダムは皆の知っての通り、ガンダム顔ではなくかなり独自の顔であり、

劇中でもこれを理由にそれはガンダムではないと攻撃停止命令をされるもコレンは拒否。

まだ「過去に∀ガンダムと戦ってその時に覚えていた」なら分かるのだが、

最終回で彼が思い出した「ガンダム」は∀ガンダムと似ても似つかぬ顔であった 。……何故?

(他作品の機体だと

ウイングガンダムゼロカスタム が近い。『スパロボ』でも『α外伝』や『Z』ではこれだという事になっている)

…とまあこんな感じが続いてきたから、2022年放送の『水星の魔女』の主人公である

スレッタ・マーキュリー 、

ならびに同作の登場人物であるダブスタクソ親父ことデリング・レンブランや『GQuuuuuuX』の緑のおじさんことシャリア・ブル等を用いてネタにされ、

更には『

仮面ライダーギーツ 』の登場人物、吾妻道長/

仮面ライダーバッファ をライダー判定器とする等、他作品にも飛び火している。

目とアンテナがあればガンダムになるのか、ふうりん氏による検証

ダブスタクソ親父ネタの始まりVIDEO

ダブスタクソ親父ネタリスペクトVIDEO

ガンプラにおいても元祖の作品の顔となる機体という事で、最初期から幾度となくリニューアルを繰り返しており、

「ガンプラ技術に何かしらのブレイクスルーがあった時は、そのデモンストレーションとして最新仕様の『RX-78ガンダム』が出る」

と言われるくらい細かいバージョン違いがある。つまり、

ガンダムの仕様の変遷こそがガンプラの歴史 なのだ。

分かりやすい一例として、ガンプラで最も複雑で技術を要する「1/60 パーフェクトグレード」と、初心者向けに組み立てやすさを追求した結果、

パッケージを未開封のまま袋の中で完成させるのが一部で流行 した「1/144 エントリーグレード」、いずれも第一弾は「RX-78 ガンダム」である。

*3

また、初代キット(ベストメカコレクション1/144。キットは単色成形で塗装や接着剤が必要だった)を現行技術でリバイバルした、

『ベストメカコレクション 1/144 RX-78-2 ガンダム (REVIVAL Ver.)』が2024年に発売された事も話題になった。

原型こそ初代キットに近い物だが、色分け成形で塗装不要、接着剤不要、更にエントリーグレードの時の技術でニッパーすら不要と、

まさに45年の技術の進歩を実感できるリバイバル商品となっている。

『逆襲のシャア』では回想シーンでシャア専用ゲルググとの3度目の交戦シーンが登場。

+

ええい このスイッチだ!

雑誌『冒険王』に連載されていた岡崎優氏による漫画版においては、ザクを

パンチ一発で撃破したり 、

グフ を片手一本で持ち上げて投げ飛ばしたりと、原作中とはまた一風変わった縦横無尽の活躍を見せている。

この漫画、他にもシャアがやたら泥臭い組み合いを得意としていたり、ホワイトベースで敵を圧殺したり、

乗り込むアムロ自身も時代劇のような名乗りを上げたり、ギレンの演説を見て

モニターを拳で叩き割ったり と、

どこぞの

ダイナミックな スーパーロボット かというような演出が満載である。

ある意味、TV版主題歌『翔べ!ガンダム』の歌詞にある「正義の怒りをぶつけろ」に相応しい内容であり、

まだ「リアルロボット」と言う言葉が無かった時代の試行錯誤(と言うか混迷)が窺える。

それでもストーリーラインは無理やり原作準拠で進められているのでなんとも言えないちぐはぐさがあり、それが受けてか一部で話題になっている。

2011年2月20日に完全版も刊行されたので、興味があれば買ってみても損は無いだろう。

ちなみにこのコミカライズ版、TV版の打ち切りの影響をもろに喰らってしまい、全12話の予定が10話で終わらせる事になり、

資料や脚本などもジャブローの戦闘までしか岡崎優の元に来なかったらしく、第7話がランバ・ラルのグフ戦(TV第21&22話)なのに、

第8話「連邦が盛り返し&ジオンが新型MS開発(TV第26話)」、第9話「連邦軍がMS量産(TV第29&30話)」で第10話はオリジナル展開。

戦闘相手も「ゴック(第8話)→アッガイ(第9話)→

ズゴック &ゾック(第10話・最終回)」という本来水中戦用の機体ばかりという状況になっている。

なお、後のZガンダムでアッシマーに輸送機で体当たりしたり、逆襲のシャアでサザビーに殴りかかったりと

「くそっしょうがねえな」

あまつさえ『第2次スーパーロボット大戦α』にて、シリーズオリジナルの女性キャラがアムロの武勇伝を語る際に、

「ギレン・ザビの演説にキれて、モニターを素手で叩き割った」 などと、よりによって本人に向かって発言しアムロを困惑させている。

本作発売後『クロスボーン・ガンダム』と岡崎版が仲良くコンビニに並んでいた原因はきっとこれだったのだろう。

尤も、このシリーズでは当のアムロも「地下にモビルスーツが隠してあるくらい言ってくださいよ!」

とカツに言われて

本当に地下に隠してあったガンダムを出してきた という前科持ちなので、

あまり人の事は責められない(更に道中のフラグによっては後述のチート性能のG-3で、

別作品 では

リ・ガズィ で出撃してくれる)。

……とは言え、そもそもガンダムシリーズは所謂

「主人公補正」に無理やり理由付けをした 結果、

超能力者ニュータイプあり魔法の物質ミノフスキー粒子ありと、反ってオカルト色の強いロボットアニメと成ってしまっているのだが…

(引きこもりのメカオタクだったアムロが鍛えた軍人であるシャアと互角に戦えた理由=ニュータイプ能力で上回っていたから。

MSの操縦なら「

ゲームで鍛えた 」と言い訳も可能(

殺人的なG に関してはロボアニメなので無視)だが、初代最終回では

生身 でも互角に戦っている。

ただしミノフスキー粒子が魔法の物質扱いになったのは『

機動戦士Ζガンダム 』(厳密には『ガンダムセンチュリー』)以降)。

+

『ギレンの野望』では…

様々なifの一年戦争を楽しむ事ができる『ギレンの野望』では、

「シャア・アズナブルことキャスバル・レム・ダイクンが一年戦争の時点でネオ・ジオン総帥として蜂起したら」

というifのもとに、「キャスバル専用ガンダム」という

赤いガンダム が登場する。

ガンダムシリーズを代表するMSとキャラの、本来ならばある筈のない組み合わせでという事もあり、

他のガンダムを題材にしたゲームやプラモデル・フィギュア等で登場する事も多い。

そして、ガンダムが

「白い悪魔」 と呼ばれるようになったのも、本作品が初。

なお、赤いガンダムは後年の『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』にてシャアがガンダムの奪取に成功し、

ジオン公国軍による解析の末にアルファ型サイコミュの搭載等の改修を加えられた際に赤く塗り替えられた。

ちなみにこの作品には、「史実よりも早くティターンズが成立していたら」というifのもとに、

また本作は地球全土が舞台の戦略級SLGであるにも拘らず、原作の連邦軍が水中用MSを開発しなかったからと言う理由からか、

相変わらず「

海を知らないジオン軍の方が 連邦軍より海戦に長けている 」という特徴が受け継がれており、

オールマイティ故に水中戦も難なくこなせるガンダムがジオンの水陸用MSに対する数少ない対抗策となる。

そのためコストがそこそこで正規ガンダムよりも、開発時期の早いプロトタイプガンダムの方が序盤優先的に大量生産され大活躍しているという、

正史からするとちぐはぐな光景が見られるようである。

しかしながら、最序盤はジオンのMSの対空能力はズゴックでもなければ皆無に近いため、

わざわざガンダムを作らなくてもデブロックを大量生産し、空から爆撃した方が遥かに効率が良い。

更に、『系譜』以降の一年戦争で終わらない作品だとガンダムはその発展性の無さから地味に使い勝手が悪い。

というのも発展先はFAガンダムかG3ガンダムでそこから先には何も無いのである。

その結果ハイザックあたりの頃にはベースジャバーに乗れる等の使い勝手で大幅に劣ったり、

バイアランなどの浮遊能力持ちやアッシマー以降の可変機に完全に移動能力で劣ってしまうため、

長期的な目で見ると大量生産する利点はかなり薄くなってしまう。

それならばガンダムをたくさん作るよりジムの局地戦用を作っておき、局地戦用ジム→ジム→ジムII→ジムIIIと発展させていけば、

第二次ネオジオン戦争にギリギリ通用する位には汎用的に使っていく事が出来る。

+

『Gジェネ』では…

『Gジェネレーション』シリーズでは、そこそこの性能をもつそこそこの機体といった扱い。

後述の『スパロボ』ほどには型落ちしていないので一安心。

武器もバランスが良く、ビームサーベル・ビームライフル・バルカン・ハイパーハンマーで射程5まで補う。

『WARS』以降はビームジャベリンとハイパーバズーカまで加わり、射程の穴が更に無くなった

(ジャベリンは『OVER WORLD』にてG-3に譲り渡した)。

また、RX-78系統の機体の特徴として、

水中適応B というものがある(このゲームで適応Bは『スパロボ』における適応Aレベル)。

他の主人公機は大抵適応C

(例外は

ユニコーンガンダム 、

シャイニングガンダム 、

ガンダムX 、

ガンダムエクシア とそれらの後継機。後に

Ζ や

ΖΖ 、

V2 や

W まで適応Bに)

なので、ガンダムの適応が如何に優れているかお分かり頂けるだろう。

お蔭で下手な水陸両用機 を作るくらいならガンダム作った方がいいわけだが

昔と比べるとそうでもないが、脱出機能がある事が多いのも特徴。落とされても安心である。

まぁ、全体からみたら微妙な性能ではあるのだが…。

しかし、『初代』や『ZERO』においては、

初期生産できるのが戦闘機で、そこからこつこつ開発を重ねた末に生産できる ので、

とてもありがたい機体なのである。

戦闘機でザクに挑むとすぐに落とされそうになるので(ザク1機に対し戦闘機3機で互角と言う設定)…連邦軍の苦労が良く分かる。

なお、G-3ガンダムはガンダムにオプションパーツのマグネットコーティングを付けただけと言わんばかりの機体である。

まぁ、作品によってはその効果が「機体の能力底上げ」となっている事があるので、強力な機体ではあるのだが。

しかし、『WARS』以降の作品では、暫くの間ガンダムとは違い武装が追加されなかったので、「武装面で微妙」と思われるハメになった。

『OVER WORLD』にて上記の通りビームジャベリンがG-3専用となったので総合的には武装面も同等となった。

ハンマーの方が攻撃力高い?聞こえんなぁ?

また、かつては登場したプロトタイプガンダムはガンダムより性能は低いが武装が異なるという形になっている。

『初代』の頃はガンダムが高いので序盤は敢えてプロトタイプを生産した、という人も。

え?なに?G3ガンダムはニンジャ だって?…MS忍者達の戦いは宇宙世紀の歴史の影の中で繰り広げられたものだからな……

そして忘れてはならないのが漫画『プラモ狂四郎』出典のパーフェクトガンダム。

こいつ、中身はガンダム(追加装甲扱いで、撃墜されるとガンダムで脱出する)なのだが、

性能が

Ζガンダム やアナザーガンダムと同格というとんでもない機体である。

武器の威力も高く、他のMSがビームサーベルが4000前後、ビームライフルが3000前後の中、

ビームサーベル

6000 、ビームガンは3500×2ヒットで計

7000 と、

序盤で手に入る武装とは思えない無茶苦茶な威力である。

サーベルは燃費が恐ろしく悪いが、ガンはそうではない。

ガンはライフルより射程が短い反面、ライフルより近い間合いで使えるので、

威力合計7000のビームガンvs威力800のバルカン なんて事態が起きる(現在はライフルが射程2~なのでこうはならない)。

お蔭でプレイヤーからは

「ぼくのかんがえたさいきょうのガンダム」 などと言われる事も。実際、小学生が作ったんだからその通りなのだが。

余談ながら

ライバル機 に足を付けると

スペックだけならパーフェクトガンダムより上 。

なんなんだこいつら 。

出典の『プラモ狂四郎』では武器にこのような設定は無く、

装甲が強化された分だけ敏捷性は悪化しているという欠点があって作中で敗北している。

パーフェクトとは一体…

この点はGジェネでも再現されており、パラメータに機動が入るようになってからは機動だけは低くなっている。

システムに大きな変更が加わった『NEO』及び『SEED』ではガンダムより少しだけ強い程度、武器の威力はほぼ同じになり、

旧来のシステムに近付いた作品でも『WORLD』『OVER WORLD』とシリーズが進むごとにサーベルとビームガンの威力が大きく落ち込んだ。

尤も、スペックそのものは落ち込んでいない上に、『OVER WORLD』ではショルダーキャノンが実弾武器としては高威力となったため

(攻撃力5200。参考までに

こいつ のミサイル全弾発射が5000)、

実弾武器が復権した事もあって現役で戦えるだけの性能は保持している。

なお、『Gジェネ』のフルアーマーガンダムは一貫して脱出できない。色のせいか?

ちなみに、『NEO』と『SEED』では同じく『プラモ狂四郎』出典の

レッドウォーリア も登場する。

パイロットとして狂四郎自身が参戦した事もある。声優は松本梨香女史。

ニコニコ的には『遊戯王DM』の

闇サトシ バクラ(二代目)と言えば分かるだろう。

『Gジェネ3D』から『ガンプラビルダーズ』よりフォーエバーガンダムが参戦した。

スペック的には

νガンダム とトントンになっているが、νガンダムからの開発なので特におかしくない。

ところが『OVER WORLD』ではスペックそのままでパーフェクトから開発できるようになってしまった。

+

具体的なスペック

まずパーフェクトと同じように中身はガンダムである。

ファンネル であり、νみたいにバリアとしても使用可能。

『WORLD』では、

技術格差が13年もある のにガンダムで

サザビー と互角の戦いを繰り広げるムービーが存在している。

設定的にはジェガンどころかジムIIより性能低いのにマジぱねぇ。

言うまでもないが、実際にアムロ単独でシャアに挑むと性能差でフルボッコになるので注意。

+

『ガンダムVS.』シリーズでは…

『連邦VS.ジオン』系では最高コスト機体でバランスの取れた高性能万能機。

また、CPU専用機体(家庭用では使用可能)として各種Gメカ換装形態も登場している。

『無印』では格闘性能が悪く、しかも対戦相手となるジオン軍MSの性能、コスト編成面で大幅な不利が付く不遇の時代であった。

『DX』ではそれらの点が調整されガンダムは名実共に最上級機体に。

ただ、単体性能では同コスト万能機のシャア専用ゲルググにスピード面で僅かに劣っている為、

逆に上回っている耐久性を活かして粘り強い

立ち回り を要求される機体になった。

また、本作でハイパーハンマー装備時にハンマーを回転させる特殊格闘が追加されたのだが、

これが

ビグ・ザム をはじめとするMAに効果絶大。MA狩り機体という新たな立ち位置もゲットした。

武装はガチ勝負ではビームライフル一択になりがちだが、漢の武器ハイパーハンマーに惹かれる者は後を絶たない。

『エゥーゴVS.ティターンズ』系でも扱い易さは健在。コストが下がり、僚機候補が増えたのでコンビの安定感も向上した。

『無印』では隠し機体として参戦。百式、ガブスレイといった

Ζガンダム 世代のMSを押しのけシャア専用ゲルググと共に使用頻度ではトップだった。

『DX』では細かい点での弱体化や百式、ガブスレイの強化等により、同コスト帯では最も足の遅い機体となってしまい、

扱い易く強力ではあるが全体で見れば若干苦しい立場に。

ハンマー装備は依然として漢の機体であると同時に、『DX』ではEXステージに進むための必須条件であるサイコガンダム撃破等に活躍できる。

『ガンダムVS.ガンダム』系にも当然参戦。

本作ではこれまでと異なり武装選択はなく、ビームライフル・ハイパーバズーカ・ハイパーハンマーに加えビームジャベリンまで全て使用できる豪華仕様。

僅かに挙動が重い感があるが、運動性そのものは良好で、多彩な射撃武器と相まって扱い易い。

耐久力が少なくなると、格闘の派生で

原作再現 のラストシューティングが使用可能。その際の演出で頭と片足が無い半壊ガンダムが登場するが、

画面が切り替わると元に戻っている。…連邦のモビルスーツは化け物か!

コストは中間で他機体と合わせやすい2000。

『NEXT』では武装等に殆ど変更点は無いが、仕様の変更がことごとくプラスに働いたため、ブースト面を除いてはコスト2000帯では最強とも。

『EXVS.』でもコストは変わらず2000だが、2500という新コスト帯に移動した機体もあるため相対的には低くなったとも言える。

前作同様のスタンダードな性能に変更はないものの、前作よりも格闘寄りにシフトしており、

基本は前作と同じだが、チャージショットがビームライフル狙撃からVSシリーズ初登場のスーパーナパームに変更。あと

ガンタンクを呼べる 。

格闘のモーションも全面的に変更されており、

格闘カウンター や豪快にハンマーをぶん回す横格闘などが追加。

ラストシューティングは覚醒技(所謂

超必殺技 )となり、演出も強化された。

主役機でありながらかつては

「器用貧乏ならぬ只の貧乏」 の汚名を被るほどの弱さであり、

前作で強さの一端を担っていたCSを失って代わりに得たナパームが

全く使い所を見いだせないネタ技 であったり、

特射のジャベリン投擲がなぜか大幅に弱体化を受けてバルカンと同レベルの強さになってしまったりと、射撃戦能力を大幅に失ってしまった。

性能を発揮できる近距離でも横格闘がいまいち頼りない為「近距離で極度に有利」というわけでもなく、

2011/9/21のアップデートまでは他の2000帯万能機に遅れを取る状況が続いていた。

オーソドックスなBRとバズーカがあり、中コストとして最低限の仕事ができたため「最底辺」でこそなかったものの、非常に立場は苦しかった。

(ちなみに2000コストで稼働初期のこいつより弱いと言われていたのが

ドラゴンガンダム と

レッドフレーム )

しかし、アップデートで弱機体筆頭であった∞ジャスティスやシナンジュと共に大幅なテコ入れを受けた事で、その評価は大幅に向上。

全面改革 と言っても過言ではなく、

発生 も遅く射程も短いスーパーナパーム→発生・爆風範囲が強化。 使い所は依然として選ぶものの死に技 の地位を脱出チャージしないとスタン もさせられなかったジャベリン→全てのLvにスタン効果+Lv2以上で鈍足のデバフ付与 しかもコンボ にLv2以上のジャベリンを組み込めるようになり、格闘からのコンボバリエーションが増加

いまいち頼りなかったガンタンク→攻撃性能上昇。誘導が強く3連射する 上に被弾時に相手を通常より長くよろけさせるため、

頼りなかった横格→発生・攻撃速度上昇。 N格闘と使い分けられるだけの性能を手にした

と、凄まじいまでのテコ入れを受けた。

以降のシリーズでも性能の変化や武装の追加をされつつもコスト・コンセプトは変わらず。

『マキシブースト』以降、様々な機体に追加された落下系の

キャンセル ルートを持たない事、

ゲーム全体で射撃が優勢のゲームバランスにシフトしたために得意の近距離に持ち込みにくくなり立場は落としたものの、

腐ってもBR・BZ・アシスト・格闘と武装は揃っており、コンボによる瞬間火力もあるため2000中堅程度の評価に落ち着く事が多い。

『EXVS.2』ではアップデートで武装追加・

コマンド 変更がなされ使用感が変化。

それ以降は「落下テクニックがない代わりに中~近距離メインの武装を豊富に取り揃える」というコンセプトで調整されており、

使い手のブースト管理の腕前が問われるという弱点はあるものの、

「2000コストとして破格の高弾速で敵の硬直をバシバシ撃ち抜けるビームライフル狙撃(チャージショット)」

「『投げたナパームを撃ち抜く』という段階を踏むせいで発生は遅いが、大きな爆風を発生させるスーパーナパーム(レバー入れチャージショット)」

「弾数が多い上に誘導も強く、相手にステップを強要させるガンキャノン&ガンタンクの射撃支援(特殊射撃)」

など、2000コストの域を踏み越えた様々な武装は脅威の一言。

「足回りが平均的、かつ上述のとおり降りテクがない」という一点で環境からは一歩引いた立ち位置に落ち着いてはいるものの、

使い手の腕と相方チョイス次第で環境キャラさえ食えるポテンシャルは有しており、人気は高い。

また、『マキシブースト』からは新たにガンダム(Gメカ)が参戦。こちらもコスト2000。Gメカ換装形態は実に13年ぶりの復帰 となった。

こちらは「攻撃ボタンでGブル・ガンダムスカイ・Gアーマーに換装して攻撃する」という一見するとイロモノな射撃機体。

物理法則を無視してビームが急上昇・降下して見える ビームキャノン」、

2000コスト帯で同じ変形ムーブで立ち回るメッサーラやハンブラビと比べると、評価は一段階落ちるものの、

バーストアタック(覚醒技)は「Gファイター連携攻撃」。

Gファイターと連携しながら連続攻撃を浴びせる、所謂「

乱舞系 」。

攻撃時間は長いものの動きが派手でカット耐性があり、Gメカ自体自衛力に不安があるため、

相手の格闘機や高コストに詰められた際、文字通り最後の切り札としてぶっ放される事も。

上記のパーフェクトガンダムも後に参戦。こちらもコスト2000。

モデリングも昭和時代のガンプラっぽくなっている こだわり仕様である。

格闘寄りのガンダムとは逆に、射撃重視の万能機体。

格闘CSの「センサー・アイ」を展開する事で、ロック距離が全機体最長クラスに強化されるという独自の強みを持ち、

基本はセンサーアイを常時展開しつつ、各種射撃武器を刺していく事になる。

射撃武器は中距離以遠ではCSのダブルビームガン、実弾を曲射するサブ射撃、照射ビームの特射と充実しており、

近距離でも上記の実弾と使い分けられる、短射程だが発生が早い、かつ相手を長くよろけさせる

水鉄砲 、

機雷をまとめて投げ付ける

モンスターボール 特格と、小粒ながら2000コストとしては充実している。

格闘では、プラモデルのそれに準拠した棒のようなビームサーベルを振るう。

2000コストとしては標準的な性能で積極的には振れないが、

派生コマンドで高威力だが一切の

キャンセル が効かない頭突きコンボに移行できるためリターンは大きく、

狙える所でコンボを決められると勝利に近付く。

また、射撃派生で原作通りロケットパンチが可能。こちらは出し切り以上、頭突き未満のダメージが取れる中間の択。

バーストアタックは「アイアム チャンピオン!」。

袈裟斬りから渾身のパンチを叩き込み、

にっこり笑顔とともにガッツポーズを決める 。

これで相手にとどめを刺すと

勝利時のズームアップ でちょうどガッツポーズが映る仕様になっており、

相手への煽り …もとい

魅せ技 としては高い魅力を持っている。

技性能としては、モーションは変わった以外はほとんどガンダムの「ラストシューティング」と同じで、

たった2段で280近いダメージを飛ばせるため時間効率だけを見れば優秀な覚醒技。

ただし、パンチのあとのガッツポーズまで全くキャンセルが効かないため、

「頑張って覚醒技を決めたはいいが、ガッツポーズ中に敵相方の攻撃を受けて結局ダメ負け」という状況になる事もしばしば。

しかし『EXVS.2』では

敢え無くリストラの憂き目に遭う 。

コンパチキャラ のエクストラ機体以外で削除されたのはこいつだけだったので、『プラモ狂四郎』絡みの版権の都合だと思われる。

+

『スパロボ』では…

『スーパーロボット大戦』シリーズでは、大抵

既に型落ちした旧型機 という扱いである。ファンは泣いていい。

昔はガンダムと同じく序盤から登場する

マジンガーZ も似たような扱いだったのだが、

能力が底上げされたマジンガーZに対し、ガンダムの方はアムロが最初からνガンダムに乗る事で解決させているような。

弱い機体ほど強化パーツのスロットが多いこのゲームで、殆どの場合ガンダムは最大の4の扱いである。

おまけに偶に隠しで出てくるG-3ガンダムはここまで極端な型落ちをしない。

「地下にMSが隠してあるとくらい言って下さいよ!」と言われて本当にガンダムかG-3で打って出る 展開は語り草となった。

武装の射程や攻撃力まで強化されている。 ジェネレータの出力も上げられたという説もあるらしいけどさ。

ただ、「パーツスロットが多い機体ほど、機体or武器性能が向上する」強化パーツである

「V-UPユニット」「W-UPユニット」が登場する作品では、弱い機体ほど強くなれる為、一応救いがある(それでもG-3に勝てない作品もあるが…)。

登場しなくとも、パーツスロットが多いという事は、それだけ多数の強化パーツを装備して強化できるという事であり、

また、弱い機体ほど改造という資金を消費する事による強化を行える回数も多い。

特に『

A 』及びリメイクの『Aポータブル』と、『GC』及びリメイクの『XO』では素の性能自体が悪くなく、

これらの作品では

νガンダムより強い と言われる事も。

『A』では原作では残骸の焼却にしか使わなかった「スーパーナパーム」を使用できるのだが、これの使い勝手がすこぶる良い。

消費ENが少ない上に威力が高く、改造して「魂」をかければ凄まじいダメージを叩き出せる。

ちなみにGBA版ではスーパーナパームがまるでビームライフルの強化版のように演出されていた。

これは原作の描写がビームライフルを発射したら残骸が燃え広がったからなのだが、

現在ではビームライフルにそんなものを射出する機能はなく、ビームライフルと一緒に持っていたのがスーパーナパームで、

設置したナパーム燃料にビームライフルで着火したという解釈になっている。

PSP版ではちゃんと投げ付けたスーパーナパームにビームライフルで着火する演出に修正されている。

スーパーナパームを直接ぶっ放せよ ってのは禁句

そして、これらでは合体相手としてGファイターも登場。

『A』では合体でGブル・Gスカイ以外にも原作でザクレロと交戦した時の「ガンダム(MA)」形態にもでき、

これはガンダムの武器がそのまま使える事に加え移動力と運動性が大幅に上昇、精神コマンドも当然二人分使用できる。

それに加えてガンダムで4つ+Gファイターで2つのパーツスロットを持つため、前述のV-UPユニットの恩恵を最大限に得る事ができ、

GBA版では連続ターゲット補正も存在しなかったため、歴代どころか『A』最強ユニットの一角と言える。

なにしろ

バルカンで数万のダメージを叩き出せる。

PSP版ではV-UPユニットが無くなり、連続ターゲット補正も出たためGBA版のような無双はできなくなったが、

それでもνガンダムより強いのだから凄い。

『GC』『XO』はGファイターの上に乗るという形で合体できる。

また『GC』では条件次第でGファイターとは別にフルアーマーガンダムにもなれる(合体できるGファイターの方が使い勝手はいい)。

更にガンキャノン・ガンタンクとの合体攻撃(その名も

「V作戦」 )も用意されており、高火力を発揮できる。

『GC』『XO』ではG-3も登場する(『XO』でフルアーマーになるのはこっち)が、

無条件で入手できる事もあり、性能もガンダムより少々強い程度に抑えられている。

…と、優遇傾向にあったが、『OE』ではまた弱いと言われてしまう揺り戻し現象が起こっている。

包囲や連タ補正に加えて対地・対宙といった

特定の地形に対して強い武器特性 の登場でアムロでも安定した回避が難しい…

というかそのアムロも初期レベルでは

ニュータイプ技能を持っていない ので思ったより回避が高くない(レベルが上がれば改善されるが)。

火力の方も今一つパッとせず、おかげで避けられなくても頑強で耐えてくれて武器に対空・対地を揃えているガンタンクにお株を奪われる、

なんて事も…

誰が言ったか機動戦士ガンタンク

というか本作の新システム「グループ運用」が前提のため、単騎では少々厳しめの性能にされているのかもしれない。

作中では

他の ガン ダム に比べて明らかに性能が劣っているのはRX-78は量産前提、他のガンダムはコスト度外視のワンオフ型だからとされている。

そのRX-78の量産機であるはずのEz-8とかは必殺技持ちで初期のガンダムより火力が高いのは秘密な!

ドモン のターン開始時の台詞「

ゴッドガンダム をただのガンダムと思うなよ!」が嫌味か皮肉にしか聞こえないともっぱらの評判。

ちなみに、

ガンダムが作られるよりも先にGガンの物語が終わってる世界 なので、史上初のガンダムですらないという非常に珍しい事になっている。

PVで初期段階の武装にはなかったラストシューティングらしき攻撃を行っていたので、これの追加を今か今かと期待される状態であったが、

条件を満たす必要はあるが5章でやっと追加される。なんと

額面だけでも石破天驚ゴッドフィンガーを上回る というすさまじい火力である。

最新作『30』で2Dスパロボに久々の復活。今回のRX-78はオリジナル機ではなく、アクシズショック後に連邦軍に密かに救出された後、

シャイアン基地に再軟禁されたアムロに、手慰みとして用意された

レプリカ機 という設定。

しかしアムロ自らの手でチューンされていたため、実戦に耐え得るレベルとの事。

実際、ゲーム中の性能も改造さえ怠らなければ序盤~中盤では十分に戦える上、

今回は量産型ν→

ν →

Hi-ν (DLC)と、アムロの乗り換え機に改造を引き継ぐため決して損にはならない。

空いたガンダムもシュラク隊のお姉様やオデロやトマーシュを乗せれば腐らない。

敵も味方も

スタッフの仕事量削減のため 武装が削られる近年のスパロボの傾向に沿って、バズーカとハンマーが削られ、

バルカン・サーベル・ライフルと、必殺技の『連続攻撃』のみ の、ある意味潔い仕様(バズーカ自体は連続攻撃中に使う)。

カスタムボーナスは

運動性+20、ライフル・サーベルにカウンター属性追加 という、

一年戦争時のアムロの先読み(あるいは『ニュータイプ撃ち』)を体現したかのようなものになっている。

機体性能なのでパイロットが誰であろうと発動するが

戦闘アニメの演出では徹底した原作再現がされ、バルカン・ライフルの発射音や爆発の効果音、エフェクトも放送当時のものを再現した他、

アムロ搭乗時にライフルを使うと、

『逆シャア』のアムロがRX-78のコックピットのスコープを使って狙いを付ける描き下ろしのカットイン が披露されるという優遇ぶり。

また『α』などでは中身のコアファイターもユニットとなっている。

この場合ガンダム本体がリ・ガズィのBWSよろしく外付けパーツ的な扱いになり、撃墜されてもコアファイターになるだけで済む

(コアファイターを撃墜されない限り修理費すら出ない。

やはりテム・レイの回路は不要だった )。

ちなみに『α』ではΖΖや

V ・試作1号機などの他のコアファイターや

ジェットパイルダー 、

合体前のゲットマシンなどの

戦闘機だけ で出撃するシナリオなんてのもある。

ガンダムのコアファイターは出番ないけど

+

戦闘デモまとめ

初代版VIDEO

『F』版VIDEO

『コンプリートボックス』版VIDEO

『64』版VIDEO

『α』版VIDEO

『α for DC』版

『XO』版

『AP』版

『OE』版

『OE』版リアルPGガンダム

『30』版

他、『UX』では『三国伝』から演者がRX-78の劉備ガンダムが登場。

SSサイズながらダメージに補正が付く「三候の魂」や

義兄 弟と の合体攻撃により序盤から高い火力を誇る。

翔烈帝にパワーアップすると曹操、孫権との合体攻撃が追加され、更に精神コマンド「魂」を修得するため作中トップクラスの火力を誇る。

欠点は長距離武器がない事、と義兄弟合体攻撃は

自分からしか発動できない 事。

後者は義弟達の方の欠点と言うべきかもだが

えっ、『BX』の騎士ガンダム ?ありゃモチーフ別でRX-78なのは続編に出てくる皇騎士ガンダムっすよ…

もといその皇騎士の後の姿である「キングガンダムII世」もアプリゲームの『X-Ω』にて参戦を果たしており、

アニメーター泣かせなデザイン のせいか『円卓の騎士編』は未アニメ化だったため初めて声がつき、

寺島拓篤

氏が演じている。

+

『戦場の絆』では…

『戦場の絆』において、『REV2』初期バージョンでは本来の設定である「白兵戦用MS」を無視した射撃カテゴリーで登場した為、

余談ながら、『REV1』時代にガンダムと同条件でジオン軍側はシャア専用ザクが手に入ったのだが、

ガンダムと比較にならない微妙機体 で多くのジオン兵が泣いた(アップデートを重ねて強化されたが)。

+

『ガンダムトライエイジ』では…

ガンダムオールスターが集うゲームに元祖主人公機が出ずして誰が出る。

1弾「新たなる救世主」でガンダム(ハイパーハンマー装備)が隠しボスとして参戦。

「ジオンの興亡 1弾」で新必殺技を引っさげて再びパーフェクトレアに君臨した。

「ビルドMS 1弾」でガンダム(ビルドモビルスーツ仕様)が参戦。

同じく「ビルドMS 1弾」でガンダム(最終決戦仕様)がビルドモビルスーツとして参戦。

以上のように3種類のカードが用意され、それぞれで必殺技が異なるなどかなり優遇されている機体である。さすが元祖主人公機。

ガンダムAGE放送中だった1弾から6弾の間はトップナンバーをAGE系列に譲っていたものの、

それ以外の排出される弾ではトップナンバーになっているため参戦してるかの判別は容易。参戦していない方が珍しいが。

高レアも豊富で、アビリティも二回攻撃ができる「連撃」(通常版に多い)、一度だけ撃墜を回避できる「不沈」(HH装備に多い)が目立つが、

割と多彩であり、カードごとに戦術を変えられる。

ただしカードアクションの必要な派手なアビリティ(

トランザム とか

変身 とか)はないので、堅実な戦い方に向いている。

数少ない例外が「ビルドMS 3弾」で登場した「ビルドウェポンカードキャンペーン」の一枚と「ビルドG 3弾」のマスターレア。

アビリティは前者が通常攻撃時に二つの武器からどちらか一つを装備して追加効果付きの攻撃を与える「ビルドウェポン」、

後者が通常攻撃時に仲間を呼んで同時攻撃を加え、更に攻撃に加わった仲間のステータスを引き上げる「トライブレイズ」。

パイロットはもちろんアムロ・レイ。0弾からの参戦で同じくパーフェクトレア。

セイラ・マスも同時参戦しているのだが、彼女を乗せても専用機ボーナスは付かないので注意。

大会参加者限定プロモカードのアルテイシア・ソム・ダイクンも同様。

本編でガンダムに乗った数少ない人間なのに、この扱いの差は一体……。

ルナマリア・ホークは

フォースインパルスガンダム に乗せても専用機ボーナスが付くというのに、あんまりである。

セイラはアムロ(ファースト版)、アルテイシアはキャスバルと組むと「絆カウンター」が発動するのが救いか。

「ビルドMS 6弾」以降は『ガンダムビルドファイターズ』の登場人物イオリ・タケシも専用機パイロットとして扱われるようになった。

また、本家と別にパーフェクトガンダムも「ジオンの興亡 4弾」より参戦。

更に、「ビルドMS 8弾」ではプロトタイプガンダム並びにG-3ガンダムも敵専用機体として参戦している。

G-3ガンダムは最終決戦仕様のマイナーチェンジ版といった所。元からしてそんなんだけどさ。

前述のスペシャルミッションは実は「ビルドモビルスーツ選抜戦」として配信されたものであり、

プロトタイプガンダム、G-3ガンダム共にアムロを乗せると専用機ボーナスが付く。

残念ながら今では使用不能(使うと通常カラーのガンダム扱いになる)だが、

ビルドMS1・2弾における「カラーリング違いのオリジナルMS」という発想を先取りしたものであった。

また、裏面インタビューは主題歌引用ネタになっているので興味がある方は他のプレイヤーに見せてもらおう。

もちろん相手の許可はちゃんと取る事。

ドミナントとの約束だ!

他の機体の場合も原作や機体の豆知識、原作や漫画版などの名珍場面を意識したネタ、

兵士達のグチ、果てはガンダム講座など多種多様なネタが揃っているので一度は裏面を見てみよう。

新しい発見があるかもしれないぞ。

+

『コンパチヒーローシリーズ』では…

アクションゲーム『ザ・グレイトバトル 新たなる挑戦』ではプレイアブルキャラとして参戦。

ウルトラマン 、

仮面ライダー1号 と同じく最初から使えるキャラの1人であり、移動力が最も高い。

通常攻撃の光弾を発射するビームライフル、特殊攻撃のハイパーバズーカで戦う。

本作のハイパーバズーカは高威力の爆風を巻き散らすので当てやすく、燃費の良さも相まって使いやすい

(他のヒーロー達が特殊攻撃時にエネルギーを4メモリ消費するのに対し、ガンダムと騎士ガンダムは2メモリで済む)。

更に大抵のボスなら

ハイパーバズーカ2~3発で沈められる ので、本作ぶっちぎりの最強キャラである。

また∀が登場するまでは唯一ハンマーを装備した主人公機だった事もあり、

『鉄球ファイト!ザ・グレイトバトル外伝』など、ハンマーが主な攻撃手段となる作品ではプレイアブル化の機会が多い。

『グレイトバトル フルブラスト』では、ウルトラマンや1号と肩を並べるレジェンドヒーロー達の一角として参戦。

ビームライフルによる遠距離戦がメインだが、ビームサーベルやハンマーによる近距離戦もこなせる。

ファイナルアタック(超必殺技)は

バルカンとハンマーを除いた ありったけの武器で攻撃した後、

ラストシューティングで締める「

フルウェポンコンビネーション 」。

+

その他のゲームでは…

アーケードゲーム『機動戦士SDガンダム サイコサラマンダーの脅威』でも主人公として単身

(二人プレイなら色違いのプロトタイプガンダムと二人で)謎の新兵器を撃破に向かうが、

Ζガンダム や

νガンダム のシールドを使ったり、フィンファンネルを使えたりと、

当時のキャラゲーらしいフリーダムさがありつつゲームとしての出来も良く、人気作となった。

そのため一年戦争ものに翻案された上でSFCに『SD機動戦士ガンダム V作戦始動』と題して移植もされ、

高難易度ながらも様々な原作再現が織り込まれた愛のあるゲーム内容から好評を博し、

Zガンダムを題材にした『SD機動戦士ガンダム2』という続編も製作された。

また、実写+CGなゲーム『GUNDAM 0079 THE WAR FOR EARTH』での

紙装甲っぷり も一部で評判。

原作ではルナ・チタニウムの装甲で、ザクのマシンガン程度では怯みもしない筈なのだが…。

本作は日本語吹替こそ原作と同じ声優が当てられているが、

ケツアゴシャア 等で知られるようなキャスティングや脚本のミスマッチが、

むしろ妙な味になっており、特にオモシロ黒人枠にされたリュウ・ホセイの

「ラッキーボーイだぜぃ☆」 や、

「やられ千葉ァ!」 といった一連のトンチキセリフは印象的。

まぁ本作は

LDゲーム に連なる作品であり、ムービーとQTEのみで構成された死に覚えゲーというジャンルなのだが、

「アムロ・レイではない一般人がガンダムに乗ったらどうなるの?」「アニメで描かれた世界が実写になったらどう見えるのか」

というIf作品として、

そのジャンルをしっかり理解した上で遊ぶのなら 楽しめる作品となっている。

他にも「ザクがビームサーベルを鹵獲するも規格が違うため使用できない」や「ガンダムのコアブロックシステムを活用したBパーツの換装」など

あまり既存ガンダム作品では見られない設定を活かした描写もあるため、資料としても一見の価値あり。

こいつが良くも悪くもインパクトが強いせいで下記のPS版『機動戦士ガンダム』やSS版『機動戦士ガンダム』といった名作アクションが埋もれている

PS版『機動戦士ガンダム』はコクピット一人称視点でガンダムを操縦するFPSとなっている。

一切敵側との交信が存在しない 仕様であり、そのリアリティ溢れる演出と高い難易度から、

一方SS版『機動戦士ガンダム』は3D横スクロールアクションゲームであり、

ニュータイプ能力の開花と共に予測射撃で精密に排除していく という、

と実写版 それぞれに違った味わいがあるので、機会があれば遊び比べて見るのも一興だろう。あと皆もRTAやろう

変わった所ではPSで『SDガンダム OVER GALAXIAN』という縦シューティングゲームも発売されている。

実写版じゃないぞ! ガンダムのパロディになっていたりする。

これ以外にも本項目序盤のあたりでOPムービーが紹介されているPS2版『機動戦士ガンダム』および『めぐりあい宇宙』が、

あとはWiiの『スカッドハンマーズ』もあるけどあれはガンダムゲーというよりガンダムハンマーゲーだからね、理論的に言って!

+

『SDガンダム』では…

公式の外部作品である『SDガンダム』シリーズでは人格が設定されている作品もある。

『SDガンダム外伝』シリーズでは、12の神々の中でも最古の神デュエルカイザーよりも更に古い、全ガンダムワールドの始まりの最上位の存在として、

SDではないそのままの姿である「創世神RX-78」が言及されている。

創世神の後に続かんとする12の神々は創世神を成している三つの要素(パイロット、コアファイター、リアルタイプボディ)に倣って、

現世の住人から選んだ「操主」(黄金神の例で言えば、武者真悪参が2つに分離した

騎士ガンダム とサタンガンダム)、

操主と装備や守護獣などと神の精神が融合した「核(コア)」(黄金神の例で言えば、

スペリオルドラゴン )、

手足が長い「身体」(黄金神の例で言えば、超竜カイザーワイバーンが変形したスペリオルカイザーのボディ)、

の三要素で、現世で活動するための肉体を構成している。

+

カラーリングに関する余談

ガンダムの「白ベースに赤・青・黄のトリコロール」というカラーリングはそれ以降の主人公機に踏襲されるほど定着しているが、

しかしスポンサーが「地味すぎて売れない」と難色を示し、

マジンガーZ のようなカラーリングに塗り替えられてしまった。

この時「白と赤と青(紺)を使うのは決まりだから」と言われた事に激昂した安彦良和氏がその場でさらに色を塗り、

スカイブルーのような鮮やかな青にして色面積を少なくし、ワンポイントで赤と黄、後は白を広範囲に塗る事で、

「言われた条件は満たしているぞ」と提出、これが認められ、富野監督も「見事だね」と称賛した。

……という逸話が、安彦良和氏の『マイ・バック・ページズ』にて語られている。

状況証拠として、小説版で後半主役機を務めるG-3ガンダムが実質ライトグレー一色、

MSVで設定されたプロトタイプガンダムがマジンガーZカラーとなっている点が挙げられる。

また、頭頂のアンテナ(ツノ)は上画像のように白いが、『機動戦士SDガンダム』や『THE ORIGIN』などでは黄色になっている。

ちなみにザクのグリーンの濃淡のカラーリングはそもそも「敵方のロボットである」としてスポンサーが興味を示さなかったため、一発で通ったそうな。

実際にはいざ放送してみたらザクも大人気なのはご存知の通り。

極端な例では、『ビルドファイターズ』に至っては最終盤までRX-78-2は出なかったのにザクベースのガンプラは序盤から出ている

(これに関しては、RX-78-2が

世界大会チャンピオン の経験がある主人公の父親の愛機だから、という作劇上の事情もあるのだが)。

+

正義の怒りをぶつけろガンダム

"俺はガンダムで行く!"

(I choose the form of Gundam.)

アメリカの小説『ゲームウォーズ』を原作とした2018年の映画『レディ・プレイヤー1』においてガンダムが登場。

作中のVRゲーム「オアシス」の乗っ取りを目論む大手企業IOIの野望を阻止しようとする主人公勢の1人トシロウ(アバター名は「ダイトウ」)が、

特別なアイテムによって変身し、IOI社長ソレントが搭乗する

メカゴジラ と戦うというドリームマッチを繰り広げた

(変身完了の際に

ΖΖガンダム のようなポーズを決めるのだが、これは原作者曰く

「カッコいいから」 との事)。

ちなみにダイトウ(トシロウ)を演じた森崎ウィン氏は、後にアバターで変身するスーパー戦隊『暴太郎戦隊 ドンブラザーズ 』の主題歌を歌ったり、機動戦士ガンダムSEED FREEDOM 』で敵側のエリート兵の1人としてゲスト出演する事になる。ガンダム に倒される事に。

本作のこの場面は彼の愛するゲームの命運をかけた最終決戦、その場面で一度きりしか使えない切り札を使用するにあたって、

その場で自分で台詞を考える 事になり、

なので「そこはアムロ行きますだろ!」とか批判してた映画評論家の某ラッパーとかは「わかってねえなあコイツ」という扱いを受けた

なお、原作小説では当該シーンにガンダムではなく

ウルトラマン が登場するのだが、

映像化にあたり円谷プロが海外で抱えていた商標問題をクリアできなかったために変更されたという経緯があり、

他には同じくクライマックスで登場した

レオパルドン も知名度の問題で未登場に終わっている。

興味のある方は原作小説と読み比べてみるのも一興。

実は1週間前に公開されていた『

パシフィック・リム :アップライジング』でも

お台場ユニコーン が映るシーンがあり、ある意味ではガンダムが出てくるハリウッド映画が立て続けに公開される というまさかの事態となった。

ちなみに、『ガンダム』シリーズと『

ゴジラ 』シリーズの共演自体は『

コンパチヒーロー シリーズ 』の『バトルサッカー』『バトルベースボール』でもあったが、

映像作品では初めてとなる。

+

「もしも」の世界にて…

庵野秀明氏らを擁する株式会社カラー とのコラボで制作された『機動戦士Gundam GquuuuuuX』においては、

山下いくと氏によるかなり大幅なデザイン変更が行われており、

猫背気味で全体的にスリムな体型

というかぶっちゃけEVA 風 であるのに加え、

ツインアイの下のマスク部分にサブカメラが左右2対4基設置され、まるで6つ目

というかどう見ても弐号機 とかなり異様な人相になり、

コアファイターも

背中からドッキングしてバックパックを兼ねる形式 に変化と、構造的にも大分違いが見られる。

劇中では

ジーンがやらかさなかったおかげで (上記の『ギレンの野望』の所でも触れているが)

シャア・アズナブルにサイド7で奪取され 、

そのまま鹵獲されたガンダムは本来のトリコロールカラーからシャアのパーソナルカラーである赤色に塗り替えられ、

彼の愛機としてジオンで運用される事になってしまった(これに伴い、型式も「RX-78-02」から「

gMS-α 」に書き換えられている)。

さらにはサイコミュシステムも導入され、6基ものビット装備によるオールレンジ攻撃能力まで獲得しており、

(諸々の事象の変化の結果として)連邦との最終決戦となったグラナダへの

ソロモン落とし阻止作戦 においても前線に出るが、

そこに現れたのはトリコロールカラーの軽キャノン(

鹵獲されたガンダムの代わりに量産された ガンキャノン)。

しかしてそのMSに乗っていたのはこの世界で戦場に姿を現さなかったアムロに代わってドズルのビグ・ザムをも仕留め、

連邦のエースとなった妹・アルテイシア(セイラ・マス) 。

あわや血を分けた妹の命を奪いかけてしまう所で、シャアと赤いガンダムは「ゼクノヴァ」と呼ばれる現象に巻き込まれ、

何処へともなく姿を消してしまったのであった。

「何という事だ…!? 刻が、見える…!」

ともあれ、連邦のソロモン落としは失敗に終わり、

ジオンの勝利 という形でジオン独立戦争は幕を閉じた

(ついでに終戦までの日数もほんの数日だけ伸びているが「一年戦争」という呼称自体は登場人物間でも使われている)。

その後の宇宙世紀0085にて赤いガンダムは

アングラで行われているMSの賭け試合 ・クランバトルに出場する機体として再び姿を現すも、

赤いガンダムのパイロットはシャアではなく謎めいた少年、シュウジ・イトウ(CV:土屋神葉)が務めていた。

なお、それ以前よりガンダム界には本名シュウジ・クロスという人物 がいて関連性を 懸念されていた が幸いにも全く関係は無かった

主人公のマチュことアマテ・ユズリハの乗るガンダム・クァックス(ジークアクス)と共に赤いガンダムはクランバトルを勝ち抜いてゆくが、

ある時またも「ゼクノヴァ」が発生し、パイロットのシュウジ共々その中に姿を消してしまった。

+

ゼクノヴァとは(ネタバレ注意)

「ゼクノヴァ」。

赤いガンダムの消失後、ソドン(ガンダムと同時にジオンに鹵獲され改称されたペガサス級強襲揚陸艦)に収容されていたマチュは、

+

メビウスの宇宙を超えて…(更なるネタバレ注意)

「シャロンの薔薇」の正体は、この世界では開発が中断された

ララァ・スン専用モビルアーマー・エルメス

(前述したサイコミュおよびビットは元々開発中だったこの機体から転用されたもので、エルメスに代わって赤いガンダムに装備された事になる)。

コクピット内にて眠り続けているララァ・スンは

この世界とは異なる平行世界の住人 であり、

彼女の元居た世界では(本来の「正史」ならエルメスがシャアの

ゲルググ を庇ってガンダムのビームサーベルに貫かれる所を)

エルメスがゲルググを庇う事ができず、シャアがビームサーベルにコクピットを貫かれて死亡 してしまう惨劇が発生。

「大佐ァァァァァーーーーーッ!!!!!」

思い人であるシャアの無残なる最期を目前にしてしまったララァの余りにも凄まじい

顔芸 絶望にエルメスのサイコミュが反応、

いくつもの可能性から「シャアがアムロに殺されない世界」を求めて

平行世界に干渉し続ける に至ってしまった。

その果てしない試行を繰り返し流れ着いたのが、

シャアがガンダムを奪ったためアムロが戦場に出る事がなくなった『GquuuuuuX』の世界であったのである

*4 。

そして「シャロンの薔薇」は引き上げ後

重機動メカ 光増幅照射装置「イオマグヌッソ」に接続され、

ゼクノヴァを人為的に起こす大量破壊兵器としてキシリア・ザビに利用されてしまうが、

シャアは自分を守る為に異世界から来た少女が世界を歪めているという現実を是正するべく、ララァを「向こう側」へと送り返そうとする。

しかしそこに再び現れたシュウジは自分が実は「向こう側」からやって来た人間である事を明かすと、

彼の言葉に応えるように「こちら側」のシャアが奪ったガンダムとは異なる姿をした、

「正史」とそっくりの「白い悪魔」──「RX-78-2ガンダム」 が出現するのだった……。

*5

+

おっちゃんを馬鹿にしたらあかんで~

1979年放送である初代ガンダムファンの高齢化が進み、ガンダムシリーズも長寿コンテンツとなった事から、

ネット上では

「ガンダムのおっちゃん」 という、

自我を持つ関西弁のおっちゃんといったキャラ付け をされ、

他のガンダム達とコントを繰り広げるミーム創作が存在する。

この場合アムロはおっちゃんから「ボン(坊主)」と呼ばれている。他のガンダムパイロットは「〇〇のとこのボン」

(ただし基本的にガンプラの写真をお題にしたスレッドなので、ボンは名前しか出てこない。

今ならアクスタとかで何とかなりそうだが )。

おっちゃん故に名前を覚えるのが苦手であり、

ストライクガンダム の事を「シードくん」と呼んでいるどころか、

直接の後輩である

ΖΖガンダム の事さえ「ゼットゼットくん」と呼んでいる始末である

(逆に大先輩である

マン兄さん や

ライダーさん 、

マジンガーのアニキ に対しては失礼の無いように接している)。

ガンダムシリーズの開祖という事で、後発のガンダム達からは「オジキ」と呼ばれ慕われると同時に、おっちゃんムーブを呆れられたりもしている

(と言うかネタ的に後者がメイン)。

中でもオルフェンズくん はヤクザの舎弟的なキャラ付けがされ、オジキを持ち上げると同時に他所様に喧嘩売りまくっておっちゃんを困らせるバカ

「あんな3分しか戦えないモヤシ野郎 、オレがシメてやりますよ」「ワシらが皆殺しにされるのに3分も掛からんわ!」

逆におっちゃんが何かやらかした際にはケジメを迫る 事も

また、年代を重ねるにつれてガンプラの完成度が進化し続けた事から「若い頃は体が硬かった」とか、

新シリーズが始まる度にインフレする事から、新ガンダムから武装や装備を

無理やり借りるも使いこなせずに痛い目に遭う とか、

自社他社問わず

美少女プラモデル に気軽に声をかけては後輩達から

セクハラ扱いされたり とか、ネタまみれである。

とはいえあくまでも一部界隈における内輪ネタ、二次創作ネタの類であり、嫌悪感を示すファンも少なくない ため注意。

日本で最も有名な巨大ロボットといえるキャラクターであり、

2009年から2017年まで放送30周年記念としてお台場で

設定身長の18mを再現 した立像が設置。

2014年から実物大のガンダムを動かすプロジェクトが発足され、2020年に横浜のガンダムファクトリーで実現する事となった。

お台場の時点で首を動かすギミックはあったが、18mの巨体で四肢を動かし挙手や立膝を行う様は圧巻の一言。

なおこのガンダムは一年戦争後、横浜で発見されたパーツを検証のために再構築してRX-78F00の型番を与えられたという設定。

後に『閃光のハサウェイ』コラボとして「ミノフスキー・フライト稼働実験」や、

『水星の魔女』コラボで主題歌『祝福』に合わせた特別演出も披露された。

2023年に横浜での営業を終了し、2025年の

大阪万博 で膝を建てて右腕を上げた固定ポーズで展示された。

ミノフスキー・フライト稼働実験VIDEO

『祝福』ライブVIDEO

格闘ゲームにおけるRX-78-2 ガンダム

ガンダムシリーズは頻繁にゲーム化されており、格闘ゲームも存在するが一言で言うと玉石混淆で、

特に開発

アルュメ ・発売バンプレストのアーケード用格ゲーは「石」の方である。

1993年の『

機動戦士ガンダム 』は、よく言えばリアルだが、ぶっちゃけ地味(

昇龍拳 にあたる技が無言でビームサーベルを振り上げるだけ)。

本作品において、ガンダムは

ストリートファイターII でいう

リュウ のポジションである。

そして

ケン のポジションに当たるのが、

セイラ・マスが搭乗するジムカラーのガンダム である。

性能は全く同じはずなのに、CPUが操ると明らかにアムロ機の方が弱い。どうした

主人公 。

その後同社から『機動戦士ガンダム EX REVUE』という続編的作品が作られたが、こちらは悪い意味で話題となった。

この作品でのガンダムは、投げを行うと相手がどんなモビルスーツでも、

ザクの動力パイプを引きちぎる 、

ビームライフルが

ピンク色の波動拳 ……ぐらいは良いとして、

ビームサーベルのモーションも

覇王丸 や

橘右京 のパクリである。

他の モビルスーツ も

なんか デジャビュ を感じさせ、ユーザーからある種の『

SVC 』(『

CVS 』ではなく)だとか言われている。

また、

「この程度の敵ならガンタンクでよかったんだ。ブライトさんは戦略をわかっていない」 という非常に腹立たしい

勝ち台詞 がある。

「この程度の地上基地ならこのガンタンクの機動力と火力で十分に対抗できる。用兵の問題はまだブライトさんにはわかりはしない」

という原作の台詞を改変したものだが、印象が大分異なる。

同キャラ対戦 が可能になった事でセイラ機は無くなり、ジムカラーのガンダムは単なる2Pカラーとなった。

このジムカラーのガンダムは90年代のガンダムゲームに、何度かRX-78-1プロトタイプガンダム扱いで2P側のガンダムとして登場している。

ゲームオリジナルというわけではなく、2号機と3号機はプロトタイプガンダム時代にこのカラーリングだった時期があるという設定がある。

家庭用ゲーム『ガンダム・ザ・バトルマスター』ではマーキュリー=プロムナードが搭乗する。彼については

Ζガンダム のページ参照。

『ガンダム・ザ・バトルマスター2』では条件を満たすとマーキュリーが搭乗するが、メガスペシャルアタック(超必殺技)を持っていないなど、技数が少ない。

SIMPLE2000シリーズ『ガンダム・THE・バトル』ではメガスペシャルアタックのハンマーなど、いくつか技が追加されている。

ハンマーを振り回してから北米版だと(ストリートモード限定で?)「Gundam hammer!!」と

カットイン と共にアムロが叫び、叩き付けるという、

至ってシンプルな技だが、ハンマーを振り回している間は相手も動けないので隙が少なく、ダウンも奪える上に

起き攻め に使える。

このゲームの超必殺技は3回までの回数制、回数以外の制限は無いので、

一度相手のダウンを奪えばハンマー3回確定。

MUGENにおけるRX-78-2 ガンダム

多数存在するが、ニコニコMUGENではあまり目立っていない。

他の白い悪魔達が暴れ回り、

ライバル機 がそれなりに活躍している位である。

中の国 の呪縛とでも言うのだろうか。

しかし、くねくね氏の1stガンダムは幅広いランクに対応できるので、これからに期待できそうだ。

+

よしつね氏製作

アーケードゲーム『機動戦士ガンダム』のグラフィックを使用したもので、

アムロの音声を追加、ホワイトベースやガンタンク、別カラーのガンダムを

ストライカー として呼び出すなどのアレンジがされている。

G-3、キャスバル、プロトタイプ、

ブルーディスティニー など様々MSを模したカラーがあり、

それによって性能や技、ストライカー、必殺使用中の無敵の有無が変わる仕様になっている。

よく見ると、ディスプレイネームがGUNDAMではなくGU

M DAMになっている。

ちなみにファイル名は「WhiteGuy」。

+

KWT氏製作 アムロ・レイ

上記のよしつね氏のガンダムの改変キャラで名前の通り生身のアムロを操作するキャラクター。

ガンダム搭乗時は押しっぱなしで連射できるビームライフルと連打で自動でコンボが繋がるサーベルが使える。

ちなみにコアブースターはアムロのすぐ後ろに配置されてるがガンダムは何故か相手の後ろにある。

乗った時点で残り体力が1なので殴られて即爆散 してしまう事も…。

というかアムロが乗る前に破壊される事もあるし、ガンダムに乗る前にアムロが倒される事もある。

次のラウンドで補充されない。

+

taurusac氏製作 AC版

海外のGundam Mugenのサイトで

ビグ・ザム などと共に公開されている。

アーケードゲーム『機動戦士ガンダム』のグラフィックを使用したもので、

DLページには、「よしつね氏のガンダムをよりリアルに改変したもの」と説明されている。

よしつね氏のガンダムは

大ポートレート にアムロとセイラの両方が映っていたが、

こちらのガンダムはアムロ機とセイラ機がそれぞれ別キャラの扱いになっている事や、

ホワイトベースが呼び出せない事などを考えると、「リアル」というのは、

原作再現 を意味しているのだろうか。

ビームライフルとバズーカで遠距離、ビームサーベルで近接攻撃を行う。

波動昇龍 で使い易い。

ライフが3000もあるが、これは『バトルマスター』シリーズでライフゲージが3本ある事の再現と思われる。

アムロ機には北米版『バトルマスター2(バトルアサルト)』のアムロの

ボイス が入っている。

なお、ガンダムハンマーを使用できるのはアムロ機のみで、セイラ機は使用できない。

またバルカンの性能が、発生が早い、弾速も速い、削りあり、

ゲージ 消費なし、と非常に高く、

おまけにボタン連打し続ける限り永続攻撃可能なので、連射するだけで

永久 に相手を固める事ができる。

同サイトにはGamma氏がガンダムを改変して製作したジムも公開されている。

ビグ・ザムなどと同様、Lhaplusで解凍できないなど少々面倒。

Gamma氏はこの他に、同サイト掲示板でガンダムの改変・画像差し替えとして

GP03ステイメン とF91を公開していた。

ステイメンは『ガンダム・ザ・バトルマスター』のガンダムのドット改変のようで、ガンダムやジムと比べてデカい。

またハンマーの代わりにフォールディングアームによる攻撃ができる。F91にはハンマーに相当する攻撃は無い。

現在この2体はログが流れてしまった模様。

+

taurusac氏製作 バトルマスター版

2010年5月に公開された、『ガンダム・ザ・バトルマスター』シリーズのグラフィックを使用したガンダム。

こちらもセイラ機が別キャラ扱いになっており、更に海外版のセイラだと思われる女性の声が付いている。

性能面での両者の違いは

超必殺技 のハンマー。アムロ機はハンマーを振り回している間に相手が動けるので、発生するまでの隙が大きく潰され易い。

セイラ機はハンマーを振り回す動作を取らないので、発生は早いが威力が低い。

+

Tommy-gun氏製作 ガンガル

現在は

Sexx on wings 等と同じく公開停止中。

『ガンダム・ザ・バトルマスター』シリーズのグラフィックを使用したものであるが、

色が黒く、機体名がガンダムのプラモデルのパチもので有名な

「ガンガル」 になっている。

パイロットも『交響詩篇エウレカセブン』のハップになっているが、オリジナルのゲージ消費技が追加されている事と、

スラスターが『ガンダム・ザ・バトルマスター2』仕様になっている事を除けば、

基本的な仕様は『ガンダム・THE・バトル』に準拠している点は、同氏のSexx on wingsと同じである。

黒いのでティターンズカラーのガンダムのようにも見える。ちなみに、セイラ機カラーのパレットも同梱されている。

6Pカラーは試作型ガンガルという扱いで、使用技が大幅に減り、

またパイロットが『バトルマスター』でガンダムを操っていたマーキュリー=プロムナードになる。

つまり、『バトルマスター』仕様という事だと思われる。ただしメガスペシャルアタックは試作型でも使用可能。

原作準拠のメガスペシャルアタックは、リードミーで「時間停止の長いインチキ臭い技」と書かれている(暗転中に攻撃?)。

よく聞くと通常必殺技の際に「hammer!」や「Gundam Javelin!」という北米版のアムロの声が入っている。

+

エルリク氏製作

現在は公開先であったWebFileのサービス終了により入手不可。

『スーパーロボット大戦W』の

フリーダムガンダム の

ドット絵 を改変したものなので、

SDの二頭身 である。

1ボタンで技が出るアクションゲーム仕様となっている。

2011年3月8日に飯井音子氏による

AI パッチが公開された。

∞ロダで公開されていたが、現在はロダが閉鎖されており入手不可。

マジンガー や

スコタコ を製作しているバルバトス氏による強化改変版も存在。

元々の技に加え未実装技だったスーパーナパーム投擲とビームジャベリンによる投げがゲージ技に追加、

更にシールドバッシュや緊急回避、ビームサーベルで一閃する2ゲージ当身などが追加されている。

また技性能自体も大幅に強化されている。ただしデフォルトAIは未実装のまま。

なおボイスが多数存在し、改変元同様のRX78、

RX93 、そして

鋼鉄アムロ の3種類となっている(デフォルトで鋼鉄アムロ)。

+

ミフ氏製作

エルリク氏のガンダムの改変キャラ。GNドライブを搭載し、パイロットも変更され、0ガンダムっぽくなっている。

武装は改変元のまま。AIも搭載されている。

体力が半分以下になるとトランザムが

自動発動 し、攻撃力が上昇する。

ただしゲージが常時消費されていき、無くなるとトランザム終了。

更に、トランザム中に体力が1/3以下になると量子化回避が発動し、

自動的に

無想転生 するようになるので、ゲージが無くなるまでほぼ無敵。

+

くねくね氏製作 1stガンダム

『機動戦士ガンダムEX REVUE』のドットを使用したガンダム。

原作には無かったバルカン掃射やバズーカなどの動作が追加されている他、

ガンキャノン、ホワイトベース、ジオングをストライカーとして呼び出したり、

オリジナルの

乱舞 超必殺技が追加されている。

イントロには『レディ・プレイヤー1』のヨシアキ・トシロウ/ダイトウ(演:森崎ウィン)、

ガンダムハンマーには北米版『ガンダム・THE・バトル』メガスペシャルアタックの「Gundam hammer!!」、

KO

ボイス には刹那・F・セイエイ(や

カンフーマン )などが使用されている。

10段階に調整可能なAIがデフォルトで搭載されている他、

設定によって

ハイパーアーマー の有無や上記ストライカーの有無などを設定でき、強ランクから狂ランクまで戦える。

また、転載・改変・流用・AIの製作は自由のため、古谷徹氏のボイスが追加された改変版が小物ロダにて公開されている。

TV番組『極上ワールドレコーズ 世界最強トーナメント ロボットバトルGP』で

だそうであり、相手に拘らず

鉄人28号 に勝負を挑んだり

秘孔を突かれたり ……。

オリジナル版のトシロウや刹那のボイスは裏カラーのみとなっており、フォルダ名も「Gundamu」となっている。

あと、カンフーマンのボイスは裏カラーでも削除されている

ボイス元ネタその1VIDEO

ボイス元ネタその2VIDEO

+

STG氏製作

2018年の

サザビー 以降、多数の狂化MSを公開している氏により製作されたガンダム。ドットは例によって『バトルマスター』版。

ビームジャベリンやハイパーバズーカ、ハイパーハンマーなど多彩な武器を使い、

超必殺技 はそれらの強化技やスーパーナパーム、

カイ・ハヤトのガンキャノンと同時攻撃した後ホワイトベース(絵はGジェネ)が援護射撃する技「めぐりあい」、

1敗後のみ使用可能な全画面即死攻撃「ラストシューティング」になっている。これは名前通り氏おなじみの最終回再現技となっており、

乱舞と同時に

ステージ がSフィールドに変わった後相手を蹴り飛ばすと同時に

どこからともなくジオングの攻撃が飛んできて 頭と片腕が破壊され、

最後はア・バオア・クー内でラストシューティングを決めるという感涙モノの出来栄え。

そしてこの技でKOするとコアファイターだけになって脱出するラストシーン再現の勝利演出になる。

KOできなかったら壊れた部分が一瞬で直るが

これまでのMSよりもバランス良く強く、1Pでも狂中位クラスの性能になっている。高カラーはいつも通り中位~狂上限。

+

飯場半氏製作 SDガンダム

FCディスクシステムの『ガチャポン戦士 スクランブルウォーズ』のドットを使用したガンダム。

武者頑駄無 と同じフォルダにスクランブルウォーズの各種ステージとまとめて同梱されている。

AIは搭載されていない。

「僕にはまだ帰れる所があるんだ…こんなに嬉しい事は無い…。

わかってくれるよね…ララァにはいつでも会いに行けるから…」

And now…

in anticipation of

your insight into the future.

出場大会

+

一覧

更新停止中

凍結

削除済み

【ジム】

削除済み

出演ストーリー

プレイヤー操作

*1

大人の事情な話だが、アニメ等での

作画の破綻 が大して気にならない人間に対し、

四角い(硬い)デザイン故に破綻が悪目立ちするロボットに「歩く」「走る」などの激しい動きをさせるのはアニメーターへの負担が大きく、

「とりあえず飛ばす事で動きを最小限に抑えられる」Gファイターの存在は有難い物であった事も事実である。

そもそもガンダム(に限らず当時のアニメロボ)のデザインでは破綻させないと歩く事さえままならない。

今では当たり前と成った腰部装甲の分割稼動設定も放送終了後の後付け設定であり、

それ以前のガンダムの腰部装甲はザクの「スカート」に対し「パンツ」とよばれていた

(分割可動となった現在ではスカートと構造的に変わらない為パンツ呼ばわりは無くなっている)。

なお手書きだった当時と違い、現在は『

超ロボット生命体トランスフォーマー ビーストウォーズ 』『

機獣新世紀ゾイド 』の成功以降、

ロボットは3DCGで描かれるのが基本の為、アニメーターヘの負担は減っている。それこそ

MMD で個人製作できる時代である。

逆に

金田演出

の様な(態と破綻させる事による)ダイナミックさも減ってしまったが。

リアルロボットに金田演出は要らないとか言わない。まあ1stガンダムの頃はリアルロボットなんて概念はなかったし

とはいえ『

天元突破グレンラガン 』等の金田リスペクトは今も存在する(勿論アニメーターの負担も増える)。

『GquuuuuuX』終盤に登場した「RX-78」に至っては腰部がリアルタイム放送時同様のパンツにも拘らず、

そんな事を気にも留めない無茶苦茶な挙動を見せている。

ったく、物理法則もあったもんじゃねえな

また、Gファイターの存在により演出上の幅が広がったのも事実であり

(25話の「水爆切り」など、Gスカイの存在がなければそもそも成立し得ない)、

後のシリーズでも、殆どの場合何らかの形で

「(ドダイ改など)MSが乗る乗り物が登場する」 か、

あるいは

MS自体が デフォルトで 空を 飛んでいる 事がそれを物語っている。

加えて作劇上も上層部から押し付けられた意味のわからない新兵器であるGファイターを「どう使えば良いんだこんなもの」と

メタな 愚痴を零しつつ、

毎話試行錯誤を重ね終盤では着実にそれを使いこなして戦術に組み込んで戦うようになる過程は、

ホワイトベース隊の成長を描くバロメーターとしても機能している。

Gファイターの存在を「スポンサーからのゴリ押し」と一言で切り捨ててしまうのは、あまりにも浅薄な考えであると言えよう。

バイク戦艦 なんかとは違うのだ

また、

ビグ・ザム への特攻が、

「ガンダムを格納したGアーマーでビグ・ザムの強力な磁界(Iフィールド)を突破する事で接近し、

Gアーマーのビーム砲、ガンダムのビームライフルとサーベルの三段構えで、Gアーマーがやられても次に繋ぐ」

という勝算のある作戦から、分離合体もガンダムを乗せる事もできないコアブースターに取って代わられた劇場版では、

単なるコアブースターとガンダムが並んで捨て身の突撃をするというだけの描写になってしまっている。

実際

爪 対空防御で迎撃された際、劇場版のコアブースターは一撃で大破、そのまま体当たりを行っているのだが、

TV版ではGアーマーは対空防御を受けてもしっかりと持ちこたえており、そのままビーム砲を発射、

この一撃はIフィールドによって無効化されるも、ビグ・ザムは確実にGアーマーを破壊するために動きを止め、

その隙に格納されたガンダムがビームライフルで攻撃、直後のGアーマー大破と共に分離してサーベルでトドメを刺しており、

結果的に戦死してしまったとはいえ、スレッガー中尉が生還する可能性は十分以上にあった事が描写されている。

また、シーン流用のためドズルはTV版映画版共に接近してきた敵をセンサーの反応から一機だと誤認しているのだが、

Gアーマーに格納しているTV版の方が「格納されたガンダムによる奇襲」という流れがより明確になっている。

こうした理由からメカデザインが大幅に変更された漫画『機動戦士ガンダム0079』のGファイターと、

ちなみに、劇場版でも実はア・バオア・クーでの決戦で一瞬だけGファイターが写っている。

あえて他の作品との整合性を考えるなら、Gファイターの開発計画自体は凍結されずに、

(合体相手がいないので重武装戦闘機として)他の連邦軍艦隊に配備されていた、という事になるのだろうか。

あるいは劇場版はGアーマーという超兵器を秘匿するため、コアブースターに映像を差し替えた連邦軍の記録映画とも言える。

だから「消し忘れ」の一言で片付けないであげてください

一方、

ΖΖガンダム は作品の方向性を変更したので最初からスーパーロボット的である。合体時に

かっこいいポーズ まで取るし 。

ただZZガンダムが変形したGフォートレス形態や、『0083』で

GP03 を補強する大型ユニット「オーキス」などはGアーマーの影響と見る事ができ、

また『クロスボーンガンダムゴースト』では「アムロ・レイもオデッサ作戦で水爆を斬ったから可能」と主人公が無茶振りをされるシーンもあるので、

いずれの世界線でも宇宙世紀にはGアーマーめいた合体変形支援戦闘機の概念はあった……と言って良いようだ。

*2

実の所はサナリィ上層部の、

「ガンダムなんて独立愚連隊(ホワイトベース)やテロリスト (エゥーゴやティターンズ)をイメージさせるデザイン意匠や名称を使うな」 という、何ともくだらない理由だった模様。

まぁ開発責任者が件の独立愚連隊出身であるジョブ・ジョン(初代ではガンペリー等を操縦している)なのに何を言ってるんだ?って話だけど。

とはいえ『F90 ファステストフォーミュラ』では自身の夢と野心の為にガンダム狩りに固執する人物が登場しており、

F90もガンダムと見なして標的と定め、暗躍している。

一方でサナリィのライバルであるアナハイムも「あれをガンダムと呼んでほしくない」と言っている。

こっちはこっちで視聴者から

「ガンダムの商標権を持ってるのはアナハイムではなく連邦軍だろ(そしてサナリィは連邦軍の下部組織)」 と突っ込まれている。

更にはF91のコピー品であるRXF-91シルエットガンダムまで作ってるし

*3

とはいえ斬新なギミックの導入は必ずしもガンダムで試されるとは限らず、例えばEGガンダムのギミックの前身と言えるモデルはHGACの

リーオー で、

こちらは関節部をC字ジョイントによる挟み込みにした事で、前腕部や膝から下の後ハメの手間を省いた上に組み立て時間の短縮に貢献した。

この関節ギミックは他のEGシリーズや、以降のHGモデルにも採用された他、

それを基に自由なカスタマイズ性を売りにしたオリジナルプラモデルシリーズが「30 MINUTES MISSIONS(30MM)」である。

……尤も、これに関してはリーオーのデザインがシンプルだったからこそ選ばれたと考えるべきだが

(主役メカほどの売上が見込めない雑魚メカなのに安価で発売出来たのもそれが理由である。

一応『

W 』マニアからは「

真の主役メカ 」とも呼ばれてはいるが、あくまでもマニア限定の話に過ぎない)。

本放送時は「リミテッド モデル 」と言う、ガシャポンをそのまま大型化したような簡易モデルしか出なかったし

また、現在ではガンプラ関連の販促PV『ガンプラくん』の主人公であるガンプラくんのプラモデルも発売されており、

別件では『

ガンダムビルドファイターズトライ 』のヒロイン「ホシノ・フミナ」に、

愛機「パワードジム カーディガン」の装備を付けたMS少女(モビルスーツを

擬人化 したもの)「すーぱーふみな」のプラモのヒット以降、

下手な主役ガンダムよりも 多彩なフミナプラモが作られた(しかも実験的な技術が導入される事も多い)事から、

ガンプラファンからは「フミナは美少女プラモ界の初代ガンダム」と呼ばれたりも。

そうなると「フレームアームズガール轟雷」は「美少女プラモ界のマジンガーZ 」って事になるのだろうか?

そしてバンダイの美少女プラモの集大成として誕生したのが30MMの妹分である「

30 MINUTES SISTERS(30MS) 」であり、

『機動戦士ガンダム水星の魔女』に登場する

スレッタ 達のプラモ化に技術が逆輸入された他、

『ガンダムビルドメタバース』の「あばたーふみな」に至っては完全に30MS系統のデザインである。

*4

誰が呼んだか

「シャア生存RTA」

。

あまりにも再走し過ぎでgdgdにも程があるが

よってソロモン落としでのゼクノヴァも、

シャアがセイラにやられるのを阻止 シャアに妹殺しをさせまいとして起こしたものであった事が窺える。

敢えてRTAネタに準えれば「シャアがアムロに殺されない」以外に「セイラ(アルテイシア)とも殺し合わせない」

も縛りに入れていたと言った所か。

突発的に縛りを破りそうになって慌ててリカバーした感じではあるが

なお、縛りに関しては本編9話における「こちら側」のララァの台詞から「アムロも死なない」も入っていた可能性も高い。

でないと一見理想的なルートなのだが、アムロが戦死してしまう小説版ガンダムが該当してしまう。

その為、こんなMADまで作られている。

……『逆シャア』の主題歌はお門違いだろって?いや歌詞の方は作詞家曰く1stガンダムの感想文だそうだから…。

一体なぜ?それはおそらく横浜のRX-78F00とGQuuuuuuXに共通して使われている「あるユニット」の出所が関係していると思われる。

最終更新:2025年10月16日 22:11