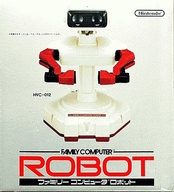

ファミリーコンピュータ ロボット ブロックセット / ジャイロセット

【ふぁみりーこんぴゅーた ろぼっと ぶろっくせっと / じゃいろせっと】

|

ジャンル

|

特殊

|

|

|

|

対応機種

|

ファミリーコンピュータ

|

|

メディア

|

320KbitROMカートリッジ

|

|

発売元

|

任天堂

|

|

発売日

|

1985年7月26日(ロボット&ブロックセット)

1985年8月13日(ジャイロセット)

|

|

定価

|

9,800円(ロボット)

4,800円(ブロックセット)

5,800円(ジャイロセット)

|

|

判定

|

なし

|

概要

ファミリーコンピュータ ロボットの連動ソフト。

画面上から発せられる光信号を読み取って動くロボットをうまく操作し、ゲームをクリアするのが目的。

ゲーム内容

どちらのゲームも、プレイするためには付属のパーツ類をロボットにセットしなければならない。ブロックセットには5個のブロックとそれらを置く台座、ジャイロセットにはコマとそれを回転させるための台座とコントローラーの台座が付属している。

この「画面から発信される光信号を読み取って動く」というシステムは、かつて任天堂がテレビゲーム事業に入る以前に開発を手がけたホテルなどのゲームコーナーのクレー射撃及び『ファミコン光線銃シリーズ』における、

的の方から出る光を手元の銃の方に読み取らせ当たり外れを判定する

という仕組みを応用したものである。

ロボットの動き

-

ロボットの動き自体は両作で共通。セレクトボタンを押すと画面が青くなり、この時にA・B・十字ボタンを操作する事で画面が緑色に光って信号を読み取り、それぞれに割り振られた動作を行う。

-

胴体の左右回転、上下可動(上段・中段・下段の3段階)と保持アームの開閉がそれぞれ割り当てられている。

ブロックセット

-

ブロックを積み替え、崩さずにゲーム上での指示通り配置できたかを競う。プレイヤーはキーボードの上を飛び乗ってロボットへ信号を送る博士を操作する。

-

極力少ないステップ数でブロックを指定の位置に配置する「DIRECT」、ロボットの操作手順を全て記録してから再生する「MEMORY」、縦横に並んだキーボード上で、ビンゴの如く一列全てを押すことでロボットに命令を与える「BINGO(1P)」、2人対戦用の「BINGO(2P) 」が収録されている。ちなみにBINGOには勝手にキーボード上を動くお邪魔キャラが出てくる。

-

実はゲーム自体はクリアしたかどうかを認識できないので、スタートボタンを連打すれば簡単にクリアできてしまう。

ジャイロセット

-

アクションゲーム。専用台座にIIコントローラをセットし、A・Bボタンと連動する部分をロボットが持ったコマで押し下げる事で、ゲーム画面上の赤・青のゲートが上下する。

-

コマは2つ用意されており、ロボットの右側に置いておく台座が、左側にコマを回転させる「コマスピナー」という装置が設置される。ゲームが進むと赤・青両方のゲートを一度に操作する必要のあるステージが登場するため、コマスピナーで回転させた状態でコントローラを押している間にもう一方にもコマを置く操作が要求される。

-

練習用の「DIRECT」、スミックと呼ばれる敵から逃げつつ爆弾を全て回収する「GAME A」、右方向に歩き続ける博士をゴール地点まで誘導する「GAME B」が収録されている。

-

「GAME A」が実質のメイン。画面上にはスミックと呼ばれる敵が存在しており、接触するとミスになる。好物の「カブラ」を用いて足止めすることができる他、ゲート開閉を利用して押しつぶすことも可能。ただし、タイミングが悪いとプレイヤーも潰されてしまう。

-

プレイヤーはジャンプができないので、高所の爆弾はさらに高所から落下して取るしかない。

問題点

-

ロボットの動きはあまり褒められたものではない。

-

一度光信号を受けると取り消せず、すぐにブロックを崩したりジャイロをボタン上に落としてくれないこともよくある。特にアクション重視のジャイロセットにおいては動きが遅いせいでゲート開閉のタイミングが間に合わない時もある。

-

さらにロボットもコマスピナーも動かすには電池が必要。ACアダプタの類もない。

-

また、回転しているコマは当然だが時間が経つと回転力が落ちていずれは落っこちてしまうため、動きの遅さがもどかしい。ただ、ロボットを使ってもちゃんと最後までクリア出来るようにはなっている。

-

どちらのゲームも、ゲーム内容は(他のファミコンソフトと比較しても)かなり薄い。

-

ブロックセットはスタート連打でクリア可能、ジャイロセットは自分で操作すれば簡単にクリア可能。ロボットとの連動を前提として作られたため仕方がないといえば仕方がないのだが。

評価点

-

ゲームプレイにロボットを用いるという斬新な発想。

-

20年以上経過した現在でも、Wiiリモコンの赤外線カメラという形で応用されている。

-

ゲーム自体はあまり褒められたものではないが、簡単な操作でロボットを操作して目的を達成していく過程は、コントローラーで映像の中のキャラクターを操るのとはまた違った、独特な面白さがある。

総評

斬新な発想のゲームではあるが、ロボットと連動したゲームはこの2つだけしか作られなかった。

ロボット操作もあまり受け入れられず、内容が薄かったこともあり、『スーパーマリオブラザーズ』によるファミコンブームが始まる前に姿を消してしまった。

純粋なゲームとしては成功とは言えなかったものの、ソフトとモニターと外部装置との連動により操作するという光線銃を応用した仕組みを活かし、ゲーム機とロボットを繋ぎモニターを介して操作するという本作は、まだ玩具屋というイメージが色濃かった当時の任天堂ならではのユニークな発想にあふれた、まさにおもちゃらしい一品であるといえよう。

他作品への出演

-

サブキャラクターとしてのゲスト出演にとどまらず、『マリオカートDS』や『大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ』では、ロボットが何とプレイヤーキャラクターとして参戦。双方のシリーズにおいて初めて周辺機器から参戦したキャラクターとなった。

-

『マリオカート ワールド』ではマシンの「FCロボットバイク」として登場。意外な形での復活となった。

-

『スマブラfor』用amiiboとしても発売されている。ある意味、周辺機器として返り咲いた…のかもしれない。

-

カプコンの『ビューティフルジョー』にも背景キャラとして登場しているのだが、なんとPS2移植版にもそのまま登場という、SCEハードに出演を果たした珍しい任天堂キャラとなっている。

余談

-

海外ではロボットのカラーがNESと同じ配色に変更されており、ブロックセットは『STACK UP』、ジャイロセットは『GYROMITE』という名称で発売されている。

-

国内での売り上げはいまいちだったものの、海外では日本以上の売り上げを記録している。この辺りは独創的な発想が受け入れられやすい土壌があるのも関係しているだろう。

最終更新:2025年10月18日 00:43