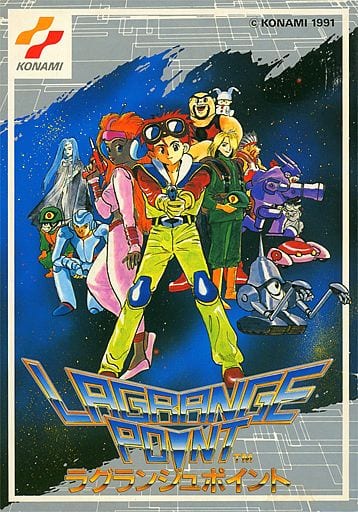

【らぐらんじゅぽいんと】

| ジャンル | RPG |  |

| 対応機種 | ファミリーコンピュータ | |

| メディア | 4MbitROMカートリッジ | |

| 発売・開発元 | コナミ | |

| 発売日 | 1991年4月26日 | |

| 定価 | 8,500円 | |

| プレイ人数 | 1人 | |

| セーブデータ | 2個(バッテリーバックアップ) | |

| 判定 | なし | |

| ポイント |

グラフィック、BGMは神 ファミコン雑誌とコラボ トラウマイベント |

冒険は、少年を大人に変えてゆく

ファミマガこと『ファミリーコンピュータMagazine』の通算100号を記念して、編集部とKONAMIの共同制作企画、通称「芸夢工房」が発足した。

企画では読者の意見やアイデアが積極的に取り入れられ、敵キャラのデザインや名前、楽曲(*1)、住人のメッセージなどが採用された。

ゲームのタイトル名とタイトルロゴも公募の最優秀作が選ばれた。

またスタッフでは『ゼロヨンチャンプシリーズ』『クロス探偵物語』のゲームデザイナーである神長豊や、シナリオの高橋源一郎、シナリオコンセプトの榎雄一郎が名を連ねている

他、メインビジュアルとキャラデザイン担当は『Gu-Guガンモ』等を連載した漫画家の細野不二彦、

音楽は自社作曲スタッフコナミ矩形波倶楽部のほかに、当時人気だったグループ「レベッカ」のメンバー、高橋教之、土橋安騎夫が参加した。

こうした多くの人の力が集まって、この『ラグランジュポイント(*2)』は生まれた。

22世紀。人類は宇宙に進出し、ラグランジュポイントにスペースコロニー群を築いた。

3つのスペースコロニーと資源採掘用小惑星「ヴェスタ」からなるこのコロニー群は「イシス星団」と名付けられ、急速に発展していった。

しかしイシス暦24年、コロニーの1つ「ランド2」にてバイオハザードが発生。動植物がミュータント化して人々を襲い始めるようになるなどランド2の環境は激変、多数の尊い人命が失われた大惨事となった。

さらに突如現れた「バイオカイザー」なる存在と、イシス星団の指導者「プレジデント・ファイブ」のうちオレギ、レデスマ、ウェーバーの3人が地球に対して造反。イシス星団は内戦状態に突入する。

この事態を重く見た地球圏は、鎮圧のため軍隊や調査隊を何度か派遣するも、いずれも連絡途絶に。

そして最後の調査隊…3回目に派遣された調査隊の中には、主人公(つまりプレイヤーの分身である)ジンの姿もあった…。

コロニー、サテライトベースといった宇宙を題材としたSFが題材になっている。

FC末期の作品ということもあり、グラフィックは素晴らしい。中ボスは戦闘中にわさわさと動き、更にはアニメーションが要所で見られるなど、その演出力は下手なSFCのゲームを超えている。

SF性を重視した独特なシステムが多い。

| + | しかし何より彼の強者っぷりを印象づけるのは、シナリオでの立ち回りだろう |

ストーリーも当時のRPGとしては珍しい本格SFを扱い、BGMとグラフィックも

ファミコンとしては

高水準である。

しかし、特殊な製作環境(*9)であったため開発が難航し、発売されたのは既にSFCの時代に突入していた時期だった。

そのため高度な技術もファミコンレベル、ハードなSFも子供向けではない、凝った設定もRPGのノウハウがなく難易度が上がったと特徴がことごとく裏目に出てしまった。

結果、売上は思ったほど振るわず、コナミの中では「失敗作」という評価が下されたのは残念でならない。

だが、「世界観がよく練られているSF」「FCソフトの域を越えた演出力、BGM」など良点も多々あり、「FCでも頑張ればここまでできる」ことを見事証明してみせている。

そのため、20年以上経過した現在でもFC後期の隠れた良作として記憶に残っている人も多く、移植・リメイクを希望されている作品である。

*1 採用者には浜渦正志や乱数Pなどの著名人もいたことが後に明かされている

*2 天体力学用語で「2つの天体から受ける重力と慣性力の釣り合いがとれたことで、第三の天体が安定して滞在できる座標」

*3 道中で出逢った順に仲間に加えていった場合クリスは確実に同行している。純然な戦力面で考慮するとクリスを外してボス戦で有効なきめわざを持つアストロを入れるところだが、2周目以降か攻略本を読みながらのプレイでもなければまずやらない

*4 電気/熱/波動/冷気/腐食/特殊

*5 生物系のミュータントか機械系のクリーチャー

*6 厳密には消費分よりも増幅される

*7 瀕死・気絶・麻痺・混乱

*8 与ダメージ半減+戦闘中は自然回復しない+対応する回復アイテムが存在しない

*9 何よりファミマガ誌上にて毎月開発状況をリアルタイムで報告するという要素

*10 一例を挙げると、シナリオなどはNECのPC98対応の『一太郎』で書いたものをフロッピーディスクに保存していたらしい。