本記事では、SFC版である『ロマンシング サ・ガ2』と、

移植・リマスター版であるPSV/iOS/Android/PS4/Switch/One/Win版『ロマンシング サガ2』を解説する。

判定はいずれも

スルメゲー

/

不安定

。

【ろまんしんぐ さがつー】

| ジャンル | RPG |  裏を見る  |

| 対応機種 | スーパーファミコン | |

| メディア | 16MbitROMカートリッジ | |

| 発売・開発元 | スクウェア | |

| 発売日 | 1993年12月10日 | |

| 定価 | 9,900円(税抜) | |

| 配信 |

バーチャルコンソール 【Wii】2010年3月23日/800Wiiポイント 【WiiU】2014年1月22日/800円 【New3DS】2017年8月23日/823円(税8%込) |

|

| レーティング |

CERO:B(12才以上対象) アイコン:麻薬等薬物 ※バーチャルコンソール版のみ |

|

| 判定 | スルメゲー | |

| ゲームバランスが不安定 | ||

| ポイント |

千年を超える戦いを描いた歴史ドラマ的RPG 高い自由度と魅力的なボスキャラ・BGM 敵の攻撃力が異常に高く、難易度はかなり高い システム面にも不具合や粗が目立つ |

|

| サガシリーズ | ||

「ここに始まるは、遥かなる戦いの詩」

数々の斬新なシステムを売りにするも、その酷いバグ振りで良くも悪くも話題となった『ロマンシング サ・ガ』に続くシリーズ第2弾。

システム的には前作から発展させつつ、更に斬新なシステムを多く盛り込んでいる。

古代、七英雄と呼ばれる集団は数多くの悪しき魔物を倒し、いずこかへ消えた。

いつの日か、七英雄は戻ってきて世界を救うのだという。

世界が乱れるたびに人々は伝説を語り、七英雄が戻ってくることを願った。

平和な時代が訪れると七英雄の伝説は忘れられたが、人の世の興亡は繰り返す。

安定した国々による平和な時代が終わり、分裂と闘争の時代が始まった。

七英雄の名は再び語られ始め、そして、彼らは帰ってきた。だが…

千年の歴史を持ち、かつては世界中を傘下に収めたと伝説に語られるバレンヌ帝国も、

今や支配圏は北バレンヌ地方の一部だけになっていた。

バレンヌ帝国の皇帝レオンは領内に跋扈するモンスター鎮圧に次男ジェラールを連れて駆け回っていたが、

帝都アバロンの東の港町ソーモンを占拠した七英雄の1人クジンシーによる、

突然の帝都襲撃によって、留守を任せていた長男ヴィクトールを殺害される。

七英雄は世界を救う存在などではなく、強大な力を持つ人類の敵だとレオンは悟る。

かねてよりクジンシーの危険性を警告していた女魔道士オアイーブから

志と能力を継承する術「伝承法」を教わったレオンは自らの命を犠牲にしてクジンシーの技を見切り、

「伝承法」を受けた次男ジェラールはクジンシー討伐を果たす。

以降、皇帝に即位したジェラールもその後の皇帝も、同じように命尽きる時、伝承法によって次代の皇帝へと志と能力を託す。

こうして、何百、何千年にも渡る歴代の皇帝達による、七英雄との戦いと世界統一の歴史は紡がれていく…。

ひらめきシステム

LPシステム

陣形

装備と属性

地相

幾世代にも渡る戦いを演出する「伝承法」と「年代ジャンプ」

パーティー構成の選択の幅が広いクラスシステム

成長システム

お金について

開発システム

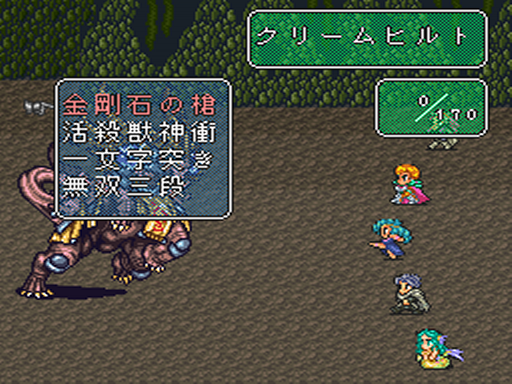

戦闘システム

自由度が高いイベント構成で、プレイヤー独自の帝国史を作れる

| + | フリーシナリオの真髄ともいうべき選択肢(ネタバレ注意) |

魅力的な敵キャラ

演出面

術が劇的に強くなった

その他

非常に尖った戦闘バランス

本作の難易度が高い理由の大きな部分として、複雑な仕様の割に、その説明がゲーム内でほとんどされていない点が挙げられる。

防御力に関する仕様

防具欄の仕様

盾・ガーダーの仕様

その他装備品の隠された仕様

術に関する仕様

| + | ゲーム内の具体例 |

その他説明不足な点

武具・アイテムの調整不足

雑魚戦ですら命がけのバランスのせいで、著しく特殊効果の強い一部の技・術以外は火力重視での速攻が安定するという結論に到達しやすい点が理解の難しさにつながっている。

他にもマスクデータやバグ等の問題もあり万人向けと言い難いのは確かだが、その自由度とゲーム性の高さから「シリーズで一番好き」と評する人も決して少なくない。

選択の自由度が幅広く、色々な遊び方が可能なため、一度クリアしただけでは飽きたらずに何度もプレイしたという人も多い。

高い難易度や独特のシステムが魅力的に感じたプレイヤーがいるのも確かで、現在においてもやりこみプレイを続ける人も少なからず存在する。

「年代ジャンプを最大まで発生させ帝国歴を4000年以上にする」「EDの年表を全て一人のキャラの業績にする」「序盤の皇帝ジェラールの時代に七英雄ロックブーケを倒す」などのやりこみ・制限プレイも多く行われた。

理解しにくい点や粗は多いため万人に勧められるゲームではないが、同時に「合う」人にはその癖を乗り越えて深く嵌まらせる魅力を持ったゲームとも言えるだろう。

【ろまんしんぐ さがつー】

| 対応機種 |

プレイステーション・ヴィータ iOS(7.0(*15)) Android(4.2.2) プレイステーション4 Nintendo Switch Xbox One Windows(Microsoft Store/Steam) |

|

| メディア | ダウンロード販売 | |

| 発売元 | スクウェア・エニックス | |

| 開発元 | アルテピアッツァ | |

| 発売日 |

【PSV/iOS/Android】2016年3月24日 【PS4/Switch/MS Store/Steam】2017年12月15日 |

|

| 定価 |

【PSV/iOS/Android】2,200円 【PS4/Switch/MS Store/Steam】3,259円(税込) |

|

| レーティング |

CERO:B(12才以上対象) アイコン:麻薬等薬物 |

|

| 判定 | スルメゲー | |

| ゲームバランスが不安定 | ||

| ポイント |

ガラケーアプリ版ベースの移植 グラフィックを大幅強化 やり込み要素も多く追加 PSV版は多少劣化気味 |

1993年に発売された『ロマンシング サ・ガ2』(以下『原作』と表記する)のリマスター作品。

『魔界塔士Sa・Ga』『ロマンシング サ・ガ』がワンダースワンカラーに移植された際には、『原作』も移植する予定となっており、ゲーム雑誌でも情報が掲載されていたが、いつの間にかお流れになってしまった経緯がある。

その後、2010年に『原作』に追加要素を加えて携帯アプリとしてリリースされた(以下『アプリ版』と表記する)。

その後、2016年に『アプリ版』をベースとしてグラフィック面の向上等を行ってPSV/iOS/Androidでリリースされたのが『携帯機版』である。

この『携帯機版』はその後、高画質化した上で、PS4/Switch/One/Win向けに『据置機版』が2017年にリリースされることとなった。

したがって、『原作』のリメイクとしてはこれら3つのバージョンが存在するが、『アプリ版』を基準として『携帯機版』『据置機版』についてはグラフィック要素等の変化が主であることから、これら3つのバージョンを一括して『リマスター版』として扱うこととする。

なお、『アプリ版』についてはスクエニモバイルサービスが終了した際に配信終了となっているため、現時点で新規にプレイすることは不可能。

なお、『リマスター版』では『原作』と異なりタイトルの中点がない『ロマンシング サガ2』が正式タイトルとなっている。

以下、特に注記がない場合は『アプリ版』における追加要素を指す。なお、『アプリ版』においては追加要素は有料の追加コンテンツとなっているが、『携帯機版』以降ではデフォルトで含まれている。利用するかどうかについては、任意に選択可能。

コアなファンがいる作品ということで追加要素を含めた移植は大いに歓迎された。しかしながら2010年当時はスマホ黎明期であるにも拘わらず携帯アプリということでプレイを諦めたファンも多かったが、それから6、7年という時を経て各現行プラットフォームとPC、スマホへの移植と相成った。

基本的な部分は変わらないものの、プレイヤーへの情報開示を増やしたり、どのタイミングでも使用できる「強くてニューゲーム」の追加をするなど、遊びやすさは間違いなく向上している。

七英雄に関する情報の追加など、少ないながらも新規要素も悪くない。

| + | CM動画 |

*1 データ上には新施設予定の図書館やデバッグルームも存在するが、通常プレイでは絶対に行けないので、作りかけの施設が目に見えてしまっているといった事はない。

*2 バトル担当スタッフが見た目に応じて強くしたりしていた。盾を描いたら盾回避を設定されると警戒されたりしたらしい。

*3 ただでさえ戦闘難易度が高いため、このペナルティーを食らった上での戦闘はかなり危険であり、戦闘をやり直した方が良いレベル

*4 ラスボスは戦闘回数500回毎に最大行動回数が増え、2500回で稀に7回行動するようになり、以後500回毎に7回行動が選択される確率が高くなっていく。通常の敵の強化は戦闘回数1224回でカンストというゲームバランスであり、普通にプレイしていれば戦闘回数1500~1999(ラスボスが2~5回行動)辺りで戦うことになるプレイヤーが多い。

*5 そもそも、固定装備は防御力を確認する手段がないため、ゲーム内で普通に性能を確認できる頭防具としては確かに最強の数値である

*6 おそらく、16進数の入力で「32」と入力すべきところを「23」と入力したものと思われる

*7 全身鎧は4箇所の防具の開発段階によって自動的に開発されるため、開発段階が変化する際のルーチンが上手く機能していない模様(例えばオープンヘルムが完成する→ラメラースーツにいったん格上げ→判定を行い、全ての部位が完成していない場合格下げという処理を想定しているが、格上げが上手く働いていない結果、ランクダウンのみが発生するのではないかと思われる

*8 陣形「デザートフォックス」の皇帝にも設定されているが、元々行動後防御のある場所なのであまり意味がない。

*9 プログラムの内部数値では弓と全物理は1つだけ数値が違うので、スクリプターの打ち間違いが原因であろうと言われているが、盾扱いになっていることや重量を考えると他も間違っていると思われる。

*10 例外は片手剣の最強武器である竜鱗の剣のみ。

*11 サンダーボルトは参照能力値が腕力ではなく魔力であり、突レベルと魔力の両方に秀でたキャラは少ない。退魔神剣に至っては斬レベルと冥術レベルの両方を参照し、かつ参照能力値は魔力という極めて複雑なダメージ計算式になっている。

*12 状態異常は元気の水等で、射属性はミサイルガードで、雷属性はエアスクリーンで、その他物理攻撃も光の壁等で対処可能である。

*13 「ルドン高原」というアバロンから簡単にいけるモンスターの生息場所に由来。誰に教えられたわけでもないのに多くのプレイヤーが同じ目的に使用した、恐るべき地域である。

*14 2つあり、武器固有技の方は水術「霧隠れ」と組み合わせると高い命中率がさらに高まりザコ狩りに有用

*15 iPhone5以降対応

*16 体術威力は腕力と素早さの両方が参照される。

*17 ロマサガ3ではきちんと盾回避した。

*18 実際は斬属性の技であり、天術のソードバリアで完全防御が可能。

*19 例を挙げると伝承法による皇帝継承が4回(レオン→ジェラール→オライオン(フリーファイター)→クリームヒルト(アマゾネス)→ジェラール2世、ちなみにクリームヒルトはある七英雄撃破のためにオライオンが力を貸すという形で継承し目標達成後は即位せずに最終皇帝であるジェラール2世に皇帝の座を譲っている。最終皇帝は序盤の主人公であるジェラールの孫で、名前も同じジェラール。)しかなかったり、物語が100年も経たないうちに解決したり、最終決戦時のクリームヒルトの装備が女最終皇帝の物だったりしている。

*20 厳密にはウォンウォンと音が鳴り響く浮遊城の中でワグナスが過去を回想しているシーン。

*21 Steam版のみ世界同時に合わせるため恒例の1日遅れ。

*22 奥に胸元の開いた服装をしているロックブーケが映る。

*23 ネレイド登場。