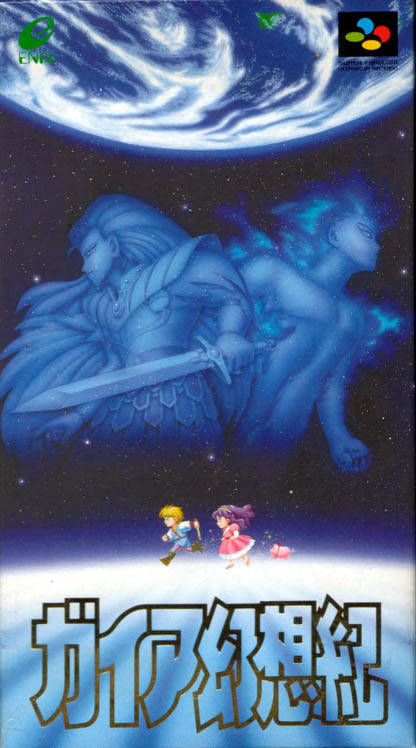

ガイア幻想紀

【がいあげんそうき】

|

ジャンル

|

アクションRPG

|

高解像度で見る

裏を見る

|

|

|

対応機種

|

スーパーファミコン

|

|

メディア

|

16MbitROMカートリッジ

|

|

発売元

|

エニックス

|

|

開発元

|

クインテット

|

|

発売日

|

1993年11月27日

|

|

定価

|

10,290円

|

|

プレイ人数

|

1人

|

|

セーブデータ

|

3個

|

|

判定

|

良作

|

クインテットの神様リンク

アクトレイザー - ソウルブレイダー - ガイア幻想紀 - 天地創造 - ソロ・クライシス

|

ストーリー

かつて栄華を誇り、そして滅んだ数々の古代文明。

その失われた時の魅力に魅入られた人々は、魔物が巣くう古代文明の遺跡に足を踏み入れ、多くが帰らぬ人となった。

遺跡から発見される様々な出土品たち…その中には神を象った奇妙な石像が存在した。

古代人にとって神とは一体なんなのか…遺跡は口を閉ざしたまま静かに佇んでいる。

木造の帆船が海を行き交う大航海時代。

探検家を夢見る主人公の少年テムは一年前、「バベルの塔」と呼ばれる古代遺跡の調査に同行した。しかし父オールマンの率いる探検隊は全隊員が消息不明となり、唯一帰還したテムも当時の記憶を失っていた。

その後、テムは田舎町サウスケープにて、心優しい祖父母の元で平凡な生活を送っていた。

しかしある日、エドワード城エドワード国王からテムのもとに一通の手紙が届く。

オールマンの所持品である水晶の指輪を エドワード城まで持参されたし。

と…。

指輪に心当たりがないままテムは状況説明のため城へ赴くことになる。だがこの手紙こそが、遺跡の謎と世界の秘密を暴く長く険しき冒険の先触れであることをテムはまだ知らない…。

概要

クインテット製アクションRPG三部作の二作目。『ソウルブレイダー』『天地創造』とあわせて、ソウル三部作とも呼ばれる。

一部グラフィックや効果音が使いまわされているだけで話のつながりは殆ど無い。

シナリオはSF作家の大原まり子、キャラクターデザインは漫画家の萩尾望都が担当。

ただし、大原まり子はテキスト執筆という意味でのシナリオの担当であり、プロットはクインテットのスタッフによるものである模様。

特徴

-

謎解き要素豊富の見下ろし型アクションRPG。難易度は平均的。

-

操作アクションは十字キーを使った移動とダッシュ、物を引き寄せる超能力、攻撃、持ち上げ、アイテム使用、となっている。

-

アイテム使用は、入手可能個数が限られている体力回復アイテムを除き、戦闘シーンで用いる事は稀。

-

レベル制ではなく、ダンジョンの各フロア内にいる全ての敵を倒すか、各ダンジョンのボスを倒す事でステータスが上昇する。

-

ボスを倒せばそれまでに上昇させられる最大のステータスに補正されるため、ダンジョンの敵を倒しそびれても問題はない。

-

回復とセーブを行う「闇の空間」という場所では、新たな必殺技の会得や別形態への変身が可能。

-

また、様々な場所で攻略に必要なアイテムが手に入る。

-

操作キャラによって攻撃や被ダメージなどのSEが違う。

-

敵を倒すと出る「ヤミの玉」を取る事でDP(画面上中央に表示)が増え、100になるごとに「命のもと」が1つ増える。

-

命のもとが1つ以上ある状態で体力が0になった場合は、命のもとを消費して各フロアの最後に入った場所から復帰できる。

-

命のもとが無い状態で体力が0になるとダンジョンの入り口に戻される。

-

赤い宝石

-

世界中に散らばった全50個に及ぶ収集アイテムであり、今作最大のやりこみ要素。獲得方法も多岐に渡り、タルや壺の中、人から貰う、ダンジョンの宝箱など様々である。

-

集めた宝石は、様々な町で神出鬼没の「宝石商ジェム」というキャラが管理し、規定の量を納品するとご褒美が貰える。

評価点

-

アンコールワットやインカの黄金船、ナスカの地上絵や空中庭園と言った遺跡や伝説の地がダンジョンとして登場する。

-

外観や中身は現物とは全く違うが、BGMは合わせたものになっているため雰囲気は一般的なイメージに近い。

-

本作で遺跡に興味を持つようになった子供も少なからず居るようだ。

-

本作で最も評価が高く、良作評価にまで押し上げているのはシナリオである。

-

生命の進化や文明の意味。それらを追求する過程で友人達との死別や恋愛が描かれており、これらが少年的で初々しい。

-

一方で奴隷市場や人食い族と言った物まで登場する生々しさも。

-

劇中には登場人物との死別も描かれ、軽くトラウマになったとの声も。

-

ダンジョンの謎解きは中々作り込まれている。

-

壁を殴った時の音、風で揺れる髪等、ヒントはダンジョンの床の上だけにあるとは限らない。(雑誌紹介でも「五感で感じる謎解き」と紹介されている)

-

中盤のダンジョン「空中庭園」。

-

表裏一体の構造なのだが、そのシステムを巧みに活用した謎解きには頭をひねらされる。

-

裏側に出現する敵は表側の敵の色違いとなっており、移動速度が速かったり攻撃範囲が広かったりと強さが1ランクも2ランクも上。そのため、表は敵を倒しながら進行するが、裏を行くときは敵から逃げつつ駆け抜けるといった攻略法もあるほど。

-

謎解きのみならず、アクションの面でも自分の腕と相談してどう進行するかを考えさせるのである。

-

BGMの出来は良好。

-

少し寂しげなフィールド、温かい街、怪く壮大なインカ遺跡、爽快感あふれる空中庭園、神秘的なラスボス前、etc.

-

アクションの難易度は程よいくらい。

-

何度かダンジョンの入り口に戻される事はあっても、難し過ぎて詰まる事も無いだろう。

-

主人公の名前と台詞が追加された。

-

『アクトレイザー』や『ソウルブレイダー』では名前と台詞がなかったが、本作から主人公に「テム」という名前と台詞が追加され、

テムの細やかな内心描写が物語への没入感を高めている。

賛否両論点

-

キャラクターデザインとパッケージイラストの違い

-

キャラクターデザインに起用されたのはSFや少女漫画の大御所である萩尾望都。

-

萩尾氏の関わったゲームを遊びたいというのが購入動機となった人もいた一方で、当時主流のキャラクターとは一風違ったデザインに戸惑った人もいた。

-

ゲームを進めていくと、当時の他のRPGの様な「力強く元気で行動的」とは少し違った「何処か儚げ」な主人公たちの魅力に気付いてくる。そういった部分で萩尾のイラストの幻想的な雰囲気とゲームの世界観がよくマッチしているとも感じられるだろう。

-

パッケージイラストに萩尾は起用されていない。多くの人に手に取ってもらうためか一目でゲームだとわかるようなSDキャラが使われている。透明感と壮大さが感じられるパッケージイラストは表も裏も出来が良い。

問題点

-

一部謎解きでヒントが少なく難易度が高いものがある。インカの黄金の床の謎が解けずに詰まったという声がちらほら。

-

クリアには関係ないとは言え、隠し要素解放のために「赤い宝石」をフルコンプするには一部無茶な要求がある。

-

とある町で、ドレイ商から逃げ匿われているドレイの居場所を商人に暴露することでしか入手できないものがあり極めて後味が悪い。

-

ゲーム序盤にノーヒントでとある場所の屋外と屋内を出入りしていると、これまたノーヒントで何の特徴もない壷がランダムで出現することがあり、その壺から入手という意地悪にも程がある出現条件の石もコンプに必須。

-

ストーリーを進めると過去の町やダンジョンに戻ることが出来なくなるため、取り逃した場合は最初からやり直さないとフルコンプできない。

-

フルコンプ後の展開は前作ファン向けのおまけ要素であり、ストーリー的には蛇足なのだが、最強の裏ボスと戦えるためやらずに終えるのは少々もったいない。

-

一部状況で「詰み」が発生する。

-

ダンジョン「万里の長城」では飛び降りることが可能な穴が多数登場するが、ダッシュしながら飛び降りると操作不可能になり詰みとなる。

-

ダンジョン「ダイヤモンド鉱山」ではテムの変身した剣士フリーダンが、ヤミの力「ダークフライヤー」を取得することで進めるようになるシーンがあるが、実はうまく操作するとダークフライヤーを取らずに進めることができてしまう。その場合、次のダンジョンを攻略できず、引き返すことも出来ず詰みとなる。

-

その他に上記以外にも動けなくなるバグが発生する場所が数箇所ある。

-

ストーリーはイベントごとにぶつ切り気味で、唐突・矛盾・投げっぱなしととられても仕方のないシーンも多い。また、ぶつ切りは終盤になるほど顕著になる。

-

ストーリーが小イベントの集合体でプロットの無いゲームは珍しくないが、このゲームは行き先が固定かつ半強制のため、ぶつ切りが大変目立つ。

-

たとえば、「月の種族」という幽霊のような生命体が登場するのだが、初登場時は不気味でこそあるものの中立的な存在だった。しかし、再登場時には主人公の仲間キャラの両親を殺した挙句成りすまして生活していた。正体を暴かれると、「そいつら(両親)は地下で死体になってるよ」とだけ告げて去っていき、ゲームにおける月の種族の出番はおしまいである。

-

ゲーム中の描写を素直に受け取ると、「特に対立していた訳ではない(友好的だった訳でもないが)存在が、突然主人公に害を与え、理由も告げずに消え去ったところで出番終了」というプレイヤー置いてきぼりのものになる。

-

途中まで奴隷制度の問題が大きくクローズアップされるが、中盤以降は急にトーンダウンしていく。最終的に奴隷売買を主導していた企業の存在が明らかになり、奴隷売買をやめさせる方向に持っていく、という具合に話が落ち着くのだが、前半の取り上げ方の大きさからすると竜頭蛇尾に感じるプレイヤーもいるかもしれない。

-

現実の歴史を考えると奴隷制度は社会構造の問題であって、特定の企業がどうこうという問題に落ち着けるのはどうか、という批判は当然ありえるだろう。そういうことを考えさせるくらい、前半の奴隷問題に関する描写がよく出来ていた、ということでもあるのだが…。

総評

アクション面や謎解き面などは良くも悪くも過不足がなく、格別目に付く特徴や歯応えはないが、逆に全体として適度なテンポを保ったまま遊ぶことができる。……というプレイ部分を、壮大なスケールと心抉られるシナリオ、そしてグラフィックやBGMによる卓越した演出で特別な作品にまで昇華したのが本作である。

実在する個性的な遺跡を巡って冒険をする過程で、反面では人の持つ醜さやエゴあるいは弱さを、もう反面では人の持つ尊さや優しさそして強さを目の当たりにし、最終的にはある種の人間賛歌/文明賛歌にまで行きつく。そのメッセージに気付いたとき、確かな感動を覚えるプレイヤーは少なくないであろう。

ただし問題点に指摘された通り、各々のそれ自体は印象的なイベントという「点」が、全体の一本筋が通った流れという「線」へと橋渡ししきれていない感もなくはない。

とはいえ公平に見てプレイ部分も問題は少なく、シナリオもゲームとしては一級品。良い意味で最高峰の「雰囲気ゲー」としての側面も持つ、紛れもない名作である。

最終更新:2024年06月30日 00:09