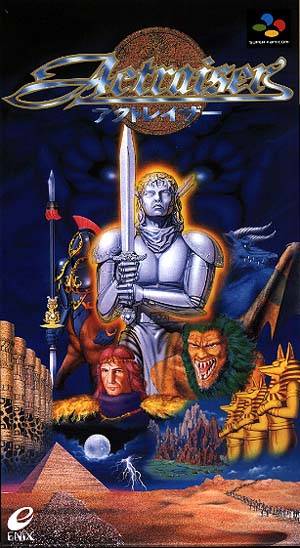

アクトレイザー

【あくとれいざー】

|

ジャンル

|

アクション+シミュレーション

|

高解像度で見る

裏を見る

|

|

対応機種

|

スーパーファミコン

|

|

メディア

|

8MbitROMカートリッジ

|

|

発売元

|

エニックス

|

|

開発元

|

クインテット

|

|

発売日

|

1990年12月16日

|

|

定価

|

8,000円(税別)

|

|

配信

|

バーチャルコンソール

【Wii】2007年3月20日/800Wiiポイント

|

|

判定

|

良作

|

|

アクトレイザーシリーズ : 1 - 2 - ルネサンス

|

クインテットの神様リンク

アクトレイザー - ソウルブレイダー - ガイア幻想紀 - 天地創造 - ソロ・クライシス

|

概要

魔王サタンとその僕である魔物達により人間が滅ぼされた世界で、プレイヤーは神として人々が住める世界を作るため魔物と戦う。

2D横スクロールアクションとシミュレーションの両方のゲーム性を備えている。

ストーリー

はるか昔、世界は混沌としていた。

人々の平和を守り、慈しむ『神』。暗黒のなかから、人々を脅かそうとする『魔王・サタン』。

地上に住む人々は、神をあがめ、魔王におびえながら暮らしていた。

神と魔王は対立していたが、その力は五分と五分。

世界は、混沌としながらもバランスを保ちながら動いていた。

魔王は、忠実な、そして邪悪な力を持った六匹のしもべを生み出し命じた。

神を倒し、世界を手に入れることを。

その日、暗闇のなかから舞い上がった魔王たちは、神の住む天空城をめざした。

魔王の攻撃を知った神は、天空城から舞い降り勇敢に戦った。だが、魔王とそのしもべの前に、

その差は圧倒的だった。

一週間に渡る天空の戦いの末、傷ついた神は天空城に逃げ込み、

最後の力を振り絞ってその居城に結界を張った。それが、戦いで力を消耗した神にできる、唯一のことだった。

魔王たちは心おきなく地上を侵略した。

神の加護を失った人々は、魔王たちの前に為す術もなく逃げまどい、やがて、ほとんどの人々が魔物に変えられてしまった。

魔王は地上を六つに分け、それぞれを六匹のしもべに支配させた。

地上は荒れ果て、かつて、神をあがめるために作った石像だけが、人々の存在したことを物語っていた。

地上が悪魔の手に落ちて数百年後、天空城で静かに横たわっていた神が目を覚ました。

だが、魔王との戦いで受けた傷は癒えたものの、

人々が絶滅し、信仰心が消えた今となっては、昔のような力は残っていなかった。

深い悲しみのなかで、神は魔王を倒し地上に平和を取り戻すことを決心した。

やがて結界を解いた天空城は、滑るように空を動き始めた。

地上にうごめく魔の力を倒すために……。

(Wiiバーチャルコンソール紹介ページより抜粋・一部改変)

システム

-

魔物と戦い土地を解放する、または魔物の脅威を完全に取り除くアクションゲームパートと、人々を導き町を作るクリエイション(シミュレーション)パートに分かれる。

-

基本的に1つのステージはアクションゲームパート(ACT1)→クリエイションパート→アクションゲームパート(ACT2)の3部構成。二つ目のアクションゲームパートをクリアした後でもクリエイションパートの継続は可能である。

-

各地域は開始に必要なレベルさえ満たしていれば攻略順序は問われない。そのため広く浅く、または狭く深く攻略するかはプレイヤーの自由である。

-

住民が訴える問題を放っておいて、他の地域へ向かうのも自由。プレイヤーがいない地域は状況が動かないので、状況が悪化する事はない。

アクションパート

-

かつて人間たちが神をあがめるために作った石像に、神が乗り移り自ら剣を振るって魔物を倒していく。

-

アクションはジャンプとしゃがみ。攻撃は剣によるものと、無敵を伴う魔法がある。魔法はMPを消費するが、MPは豊富とはいえず多用はできない。

-

一部のボス戦では、通常攻撃時に斬撃が飛んでいく遠距離攻撃「刀気」が出る。

-

時間制限が有るが通常のプレイをしている内にはほぼ問題にならない。

クリエイションパート

見下ろし型マップで、巣から湧いてくる魔物を退治しながら人々を誘導していくモード。

-

解放した地方に男女2名の人間を創造し、プレイヤーは神として、人々が生活するための障害を「奇跡」を用いて取り除き、時に彼らの悩みを解決していく。このモードでは神の下僕であるエンジェルを操作して人々を導いていく。

-

その結果として人口が増え、町は発展していく。最大の目的は人口を増やすことでレベルアップ(アクションパートにおけるライフの増加)することにある。町の発展はランダムであるので、新規にゲームを開始すれば違った風景になる。

-

この世界では、より多くの人々から信仰心を得る事で神が失った力を取り戻していくという設定である。なお、レベルアップ後に人口が減ってもレベルが下がる事は無い。

-

ほかにも様々なメリットが生まれ、アイテムや魔法が手に入ったり、アクションゲームパートでのプレイヤーの残機や魔法使用回数が増えたり、他の町が発展する切っ掛けとなったりして、ゲーム進行を助ける。

-

このパートでは魔物の巣から出現する魔物たちを、エンジェルを使って駆逐しながら町を広げていかなければならない。魔物の巣を片付けるには魔物と戦えるだけの人口を養い、魔物の巣へ町の発展を誘導して巣の封印を行う必要がある。

-

魔物を放置していると人をさらったり家を破壊したりする。

-

一応、巣にいる魔物の数は確認可能で出現した魔物をエンジェルで倒せば減っていくが、人間に巣の封印を任せるためフレーバー的な要素である。

-

全ての魔物の巣を封印する事で、二つ目のアクションパートのきっかけが発生する。二つ目のアクションパートをクリアすると、その地域の魔物の脅威を完全に取り除いたことになる。

-

どの地域も文化度が3段階に分かれており、特定の魔物の巣を封印していくことで文化度が上昇し、人口密度の高い家を建築できるようになる。

-

エンジェルはライフが無くなるとその間矢を撃てなくなるが、時間経過ですぐに回復する。

-

クリア後にアクションパートのみのSPECIALモードがプレイできる。

-

ライフはレベル最大時と同等だが、敵が強化され、魔法が使えないなど、かなりの高難度である。

評価点

-

ボタン操作の簡略化

-

ファミコンの2ボタンからスーパーファミコンの6ボタンに移ったばかりの時期であり、多数のボタンを使い分けるのに慣れていないプレイヤーのために、基本操作はBボタンとYボタンの2つに集約されている。

-

LRボタンは使わない。AとXボタンは天空城移動中の上昇下降だけで、使わなくても問題ない。

-

決定がBボタン、キャンセルがYボタンなのだが、ゲーム開始早々にきちんと説明があるので混乱することはない。

-

箱庭ゲームとしての面白さ。

-

同時期に発売された『シムシティー』『ポピュラス』と比較するとやれる事が少ないものの、プレイヤーの働きかけにより町が発展していくことで人気になった。

-

シミュレーションゲームにありがちな複雑な要素は一切なく、シミュレーションゲームに慣れていないプレイヤーでも問題なく楽しめる作りになっている。

-

町が発展するにつれちょっとしたイベントが挿入されるが、そのシナリオが好評。人間たちが生き、喜び、悲しみ、争い、そして死んでゆく状況が垣間見える。一方的に助けを求めてきたり、信仰を捨てるといった勝手な一面も見せるが、それらをひっくるめ人間を温かく見守ってゆく神としての心情を擬似的に体験することができる。

-

今まで発展させてきた各地域を振り返るエンディングの展開も高評価である。

-

アクションパートの適度な難易度。

-

基本的に雑魚対策を練り上げ、丁寧に進むゲームである。様々な攻略法を見出すほど、プレイの成長が手に取るように分かる。この辺りの計画的なプレイの面白さがある。

-

また、アクションに自信がない人でもクリエイションモードで丹念にレベルを上げればアクションモードの難易度は下がる。逆に、最低レベルクリアや魔法禁止プレイといった縛りプレイもやりやすいシステムであり、そういったやり込みプレイ動画もネット上に多くあがっている。

-

本作を語る上で絶対に欠かせないものが、古代祐三氏の手による壮大なオーケストラ調のBGM。

-

特にアクションパートのステージ1「フィルモア」や、カサンドラでの「捧げ物」は名曲として名高い。

-

BGMだけでなく、音源の評価も高い。SFC後期レベルの音質を90年で既に実現していることも特筆すべきであろう。

-

サウンドに力を入れた結果、SFC初期としては異例の大容量8Mbit ROMが採用されている。

問題点

-

アクションパートの操作性が独特。

-

ジャンプに制御がほとんど利かず、攻撃判定の把握に慣れが必要。このため軽快に操作するという訳にはいかない。

-

ジャンプ攻撃は上昇中でしかできない。ジャンプ頂点で攻撃しようとしても、わずかに遅れただけで攻撃が出ない。高所からの落下中も、もちろん攻撃できない。

-

もっとも、どちらも慣れれば苦にはならないレベル。

-

アクションパートのバランスが整っていない。ボスとの戦闘よりも、そこにたどり着くまでの道程が困難。

-

クリエイションパートを攻略してレベルを上げることでライフには十分な余裕ができていく作りにはなっているのだが、触れると即死するトゲの罠や谷底といった ライフ量が救済措置にならない場面が多い。

-

先述の通り空中での移動制御・攻撃性能に難があることや、画面に対して操作キャラが大きいため特に上下への視界がやや狭いこともあり、ジャンプを使って足場を乗り継いでいくこれらの場面の難易度が高め。ジャンプ中に飛行する敵にぶつかりノックバック→そのまま谷底へ という流れもこのゲームではお約束。

-

ミスをするとかなり戻される。ボス戦でもステージ中盤まで戻されてしまう。さらに消費したMPは戻らない。

-

一方で、ボス戦まで辿り着いてしまえば難易度はそれほど高くない。

-

避けづらい攻撃をするボスも多いため決してボスが弱いわけではないのだが、被ダメージ覚悟で捨て身で剣を振り続けていれば大抵のボスのライフを削り切れてしまう。体の大きいボスには攻撃魔法が多段ヒットしてライフをごっそり削ることができるのもゴリ押しのしやすさに拍車をかけている。

-

マラーナACT1のボス「ラフレシア」だけは例外で、ボス中最強とも言われるほど。「破壊不能な触手が絶えず追跡してくる」「空中に留まり触手を伸ばす種を撒く」「ボス本体は一定時間毎にしか顔を出さない」「通常攻撃を当てにくいうえに、本体が小さいのでほとんどのボスに有効な星屑の魔法さえ当たりにくい」という心折設計。

-

ここでは的確に種や本体にジャンプ攻撃を当てることが出来なければ、どれだけレベルを上げても時間切れで強制敗北する事もありうる。

-

マラーナよりも先に他の地域を攻略し、レベルを上げてからマラーナの攻略にかかることで多少楽になる。しかし最大限レベルを上げてもゴリ押しが通用しない為、辛酸を舐めたプレイヤーは数多い。

-

クリエイションパートは、同時期に発売された『シムシティー』『ポピュラス』のような発展の仕方によるバリエーションがほぼ無く、ランダムではあるが町全体の風景で観ると最終形はほぼ同じになってしまう

-

地域ごとに発展に上限があり、明らかに土地が余っているのに家が建たず成長が頭打ちになる。一見すると1000人以上の人口になりそうなカサンドラも実際には750人程度で成長が止まる。

-

特に文化レベルが低い建物は人口密度が低いので、残しておくと早々に成長が頭打ちになってしまう。最大の人口にするためには嫌でもレベルの低い建物を壊す必要があり、時には魔物に襲われる住民を見殺しにしたり、地震や雷で古くからいる住民を皆殺しにしなければならない。公式でも「ときには破壊も必要」とアドバイスしている。

-

ただし普通にやっていても全地域を発展させれば最大レベルに必要な人口に届くので、やりこみ以外で最大人口を狙う意味はほぼない。

-

クリエイションパートの難易度は低いので、作業感が少々強い。

-

セーブ周りの仕様が不便。

-

セーブデータが1つしか保存できない。

-

セーブ終了後、エンジェルに「まだ世界を作り続けるのですか?」と聞かれて「いいえ」を選ぶと、「リセットボタンを押しながら電源を切ることを忘れないでください」と警告される。

-

SFCにはバッテリーバックアップを想定した保護回路が存在するのだが、リセットボタンを押しながらだと働かない可能性があるため、上記の警告は逆効果である。

総評

BGMがとかく話題になりがちだが、SFC本体から一ヶ月弱で発売されたローンチに近い作品としては、独自性も強くゲーム的にも充分遊べる完成度。

スーパーファミコンという新ハードの可能性を当時のゲームファンに感じさせてくれた、ある意味において記憶に残る作品である。

余談

-

この当時『ファイナルファンタジーIV』を開発中だったスクウェアのチームがSFCの性能をフルに活かした本作のBGMを聴き、その音色の差に愕然とし、開発末期にもかかわらず音源を全てサンプリングし直したという逸話が残っている。

-

音楽の完成度の高さに目が行きがちになるが、アクションとシミュレーションの融合という発想も当時としては斬新なものであり、30年後の作品である『天穂のサクナヒメ』には、開発者が「アクトレイザーのチャレンジを肯定したかった」と語るほどの多大な影響を与えている。

-

ヨーロッパ版(1993年)では、クリエイションパートが存在しないアクション専用モードが追加され、SPECIALモード同様にアクションゲームパート前半終了後そのままアクションゲームパート後半へ進むようになっている。この他に難易度設定も追加された。

-

元は星の一生を描くRPGをクインテット第1作として開発していたが、7割程できたところでもっとSFCらしい作品を作ろうということになり、そのRPGはボツにしてアクトレイザーを作り始めた。

-

なお、ボツになったRPGのアイデアは後に『天地創造』になった。

-

本作で使われていたSEは『アクトレイザー2』、『ソウルブレイダー』、『ガイア幻想紀』でも流用された。

-

発売から3年後に加藤元浩氏によるコミック版が連載されたが、主人公やストーリーが異なる。

-

名前入力を「き」にすると、エンジェルは神をさま付けで呼ぶのでずっと「きさま」呼ばわりされるというネタがある。

-

名前は4文字入れられるので、「ねてろき」や「あほかき」なんてネタもある。

-

裏技

-

クリエイションパートで縦方向のみor横方向のみで繋がる土地は、道を十字路にできずそのため建つ家の数も少なくなるが、道を伸ばす方向をその場で再設定すればスタート地点から動かした方向が適用されるバグによるどんな場所でも十字路にできる。

-

CSで放送中の番組「ゲームセンターCX」では、第4シーズンに有野課長が挑戦している。

-

このシーズンは開幕から3連敗をしており、「こんなんでいいんか!?ゲームセンターCX」とお叱りメールが多数来たため降格賭けて挑戦する事になった。

|

+

|

番組内容のネタバレ

|

-

課長はクリエイションパートにずっとはまっていてカメラ前で30分間ずっと黙ってやるというタレントとしてあるまじき行為を犯し、ここで時間を浪費した結果ラスボス戦で時間切れに。

-

この結果「課長代理」になったが「また失敗したらさらに降格!」と言ってさらに泣きの1回。しかしラスボス撃破後に出てきた第2形態にあっけなく敗れることに。結果、当初の約束通り課長代理からさらに「主任」に降格。

-

なお役職はこの次の回のラストでスタッフからの期待を込めて、という意味で有野「課長」に戻っている。

|

-

クインテット作品のバーチャルコンソール配信はWiiで本作が配信されたのみだが、2019年に配信終了した。

本作の続編は勿論、同じクインテットの『ソウルブレイダー』『ガイア幻想紀』『天地創造』『スラップスティック』も埋もれたまま。

倒産前に権利を整理して配信した本作以外は難しいらしく、需要は確実にあるだけに残念なところである。

しかも、クインテットが倒産し、社員のほとんどが別の会社(シェードなど)に移籍したため、本作は現在、D4エンタープライズによるプロジェクトEGG、Nintendo Switch Onlineへの配信が難しくなっている。

-

2021年9月24日にフルリメイク作『アクトレイザー・ルネサンス』がNintendo Switch/PlayStation4/Steam/iOS/Android用ダウンロードソフトとして配信された。

最終更新:2024年08月11日 08:56