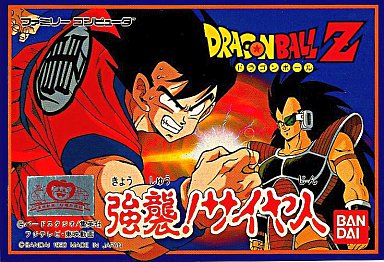

【どらごんぼーるぜっと きょうしゅうさいやじん】

| ジャンル | RPG |  |

| 対応機種 | ファミリーコンピュータ | |

| メディア | 4MbitROMカートリッジ | |

| 発売元 | バンダイ | |

| 開発元 |

トーセ (プログラム、サウンド) D&D (デザイン等) |

|

| 発売日 | 1990年10月27日 | |

| 定価 | 7,800円 | |

| プレイ人数 | 1人(天下一武道会モードのみ1~4人) | |

| セーブデータ | 1個(フラッシュメモリ) | |

| 判定 | なし | |

| ポイント |

進化したカードバトル 迫力ある戦闘アニメ 餃子大活躍 自殺する悟空 |

|

| ドラゴンボールシリーズ | ||

人気TVアニメ『ドラゴンボールZ』のゲーム化第1弾。

サイヤ人ラディッツの襲来からベジータ打倒までを扱っている。

『ドラゴンボールZ』のタイトルを冠したのは初ではあるが『ドラゴンボール』のシリーズの1つに違いなく(*1)実質『ドラゴンボール4』である。

前作にあたる『ドラゴンボール3 悟空伝』からちょうど1年後の発売となった。

本作はDBZ初のゲーム化。

前作までと同様に移動・戦闘・アイテムと、あらゆる行動にカードが関わってくる。

シナリオ面及び原作再現要素

戦闘システム

戦闘面

移動画面関係

シナリオ面の問題点

バグ・誤字

「ドラゴンボールのカードゲーム化」という意味では3作目となる本作だが、まだまだ荒削りである。

しかし演出面の出来は確かであり、細部にまで原作愛も感じられ雰囲気は抜群。

少々難はあれど今なおファンは多い。

本作の問題点自体は、次作『激神フリーザ!!』でほぼ改善され、1つの完成を見せるものの、その次の『超サイヤ伝説』はバグだらけ、更に『烈戦人造人間』はゲームシステムこそ洗練されているものの、また別の大きな問題が…。

そして、ドラゴンボールは「カードRPG」ではなく「格闘ゲーム」の時代へと移っていくのである。

*1 実際原作では「Z」が付いたことなど一度もない。またアニメでは前作発売時点で既に『Z』に移行している。

*2 お助けカード「チチ」を所持しかつ流派「神」の悟空、空白、ピッコロ、クリリンの順にエントリーすると、空白部分に本編にも登場しないとある隠しキャラが出現。流派は「亀」。父親が亀仙人の弟子だからだろうか?

*3 これは重い服やターバンを脱ぎ捨てた時の原作の戦闘力と同数値である。

*4 原作でも悟空到着までの間、似たような立場になっていた。

*5 サンショのみ刀を使う前に倒されたためか、ゲームでも使ってくる事はない。

*6 劇場版ではこれでパワーアップしたが、ゲームではバランス調整のためか能力は上がらない。

*7 アニメオリジナルキャラ

*8 サンショのみ刀を使わない代わりにエネルギー波が強い。これは劇場版同様。

*9 次回作以降は2箇所までセーブできるようになった。

*10 流派毎に数枚ずつしか設定されていないうえ、星も漢数字もZの組み合わせは絶対にプレーヤーには回ってこない。

*11 例:死亡して戦線を離れていたためBP900しかないヤムチャであっても、他に代役がいなければBP18000のベジータとの戦いに参加しなければならない。

*12 一応、こちらのHPで判別しているので、HPを瀕死近くにキープしておけばトンズラを避けられる。

*13 例:原作通りにBP8000の悟空でナッパ(BP表示は4000)相手にタイマンすると、ナッパには強力な裏補正があるため純粋な殴り合いでは負ける。ちなみに悟空の攻撃力補正は16でナッパの攻撃力補正は65。余談だがこの65という数値は全キャラクター中ぶっちぎりの1位である(次点はベジータの25)。また、ナッパのBP4000は公式の数値ではあるが原作で言及された事はなく、原作ではBP3500のピッコロを圧倒し、BP8000の悟空と勝負らしい勝負を繰り広げたため、公式のナッパのBP4000は低すぎるとの指摘も多く、そのための処置とも考えられる。

*14 端的に言えば、ナメック星に向かった理由はナメック星のドラゴンボールでピッコロ(神)を蘇らせるため。

*15 一応ブロリー映画『燃えつきろ!熱戦・烈戦・超激戦』で「仙豆食わなかったらオラおっちんでただぁ」と言うシーンはある。

*16 キュウコンマン(とサイバイマン)が登場。こちらではキュウコンマンの方が強くなっている。

*17 カイワレマンとキュウコンマンに(もちろんサイバイマンも)加え、コピーマン、テンネンマン、ジンコウマンも登場

*18 攻略本などでは「ダブルエネルギー波」と間違って書かれている。

*19 劇場版では「デッドゾーン」に引きずり込む技で、名称はゲームオリジナル。

*20 本作では「すてみのこうげき」という名前

*21 奇襲に使ったのはピッコロ大魔王で、マジュニアはそういう使い方をしていない。

*22 一発目はかわされたが、二発目を意識しての設定か。

*23 『神龍の謎』はゲーム性そのものが全然別物のアクションゲーム。

*24 ただしディスクカードソフトを含む(カセット既存作移植を除く)と163本。ディスクカードを含んで計算すると1988年(190本)、1987年(186本)に次ぐ3番目となる。