本項では『バーチャレーシング』と直接的な移植作である『バーチャレーシング(MD)』を併せて紹介します。

判定は全て「良作」です。

バーチャレーシング

【ばーちゃれーしんぐ】

|

ジャンル

|

レースゲーム

|

|

|

対応機種

|

アーケード

メガドライブ

|

|

発売・開発元

|

セガ・エンタープライゼス

|

|

使用基板

|

AC

|

MODEL1

|

|

メディア

|

MD

|

16メガビットロムカセット

セガバーチャプロセッサ

|

|

稼動開始日

|

AC

|

1992年

|

|

発売日

|

MD

|

1994年3月18日

|

|

判定

|

良作

|

|

ポイント

|

同社の3Dレースゲームの始祖

無骨で味のあるグラフィック

見た目に反してリアルな挙動

既に完成された基本デザイン

|

|

バーチャシリーズリンク

|

|

セガ体感ゲームシリーズ

|

概要

疑似3D時代から『ハングオン』や『アウトラン』といった独自のレースゲームをリリースしていたAM2研が、フォーミュラカーを題材に開発した完全3Dのレースゲーム。

鈴木裕氏のデザインによる『バーチャシリーズ』の第1作にして、同社初の3DCG基板「MODEL1」の第1弾タイトルである。

元々本作はMODEL1のスペック確認を目的とした試作品として作られていたのだが、予想外の出来故に商品化に踏み切ったという特異な経緯を持つ。

1988年にナムコがリリースした国産初のポリゴンフォーミュラレースゲーム『ウイニングラン』の影響を受けており、本作は「より低コストで高性能な作品を」というテーマの下に開発された。

なお、正式名称は『V.R. バーチャレーシング』であるが、メーカーの公式紹介などでは『バーチャレーシング』と表記されることが一般的であり、記事名もそちらの表記に倣うことにする。

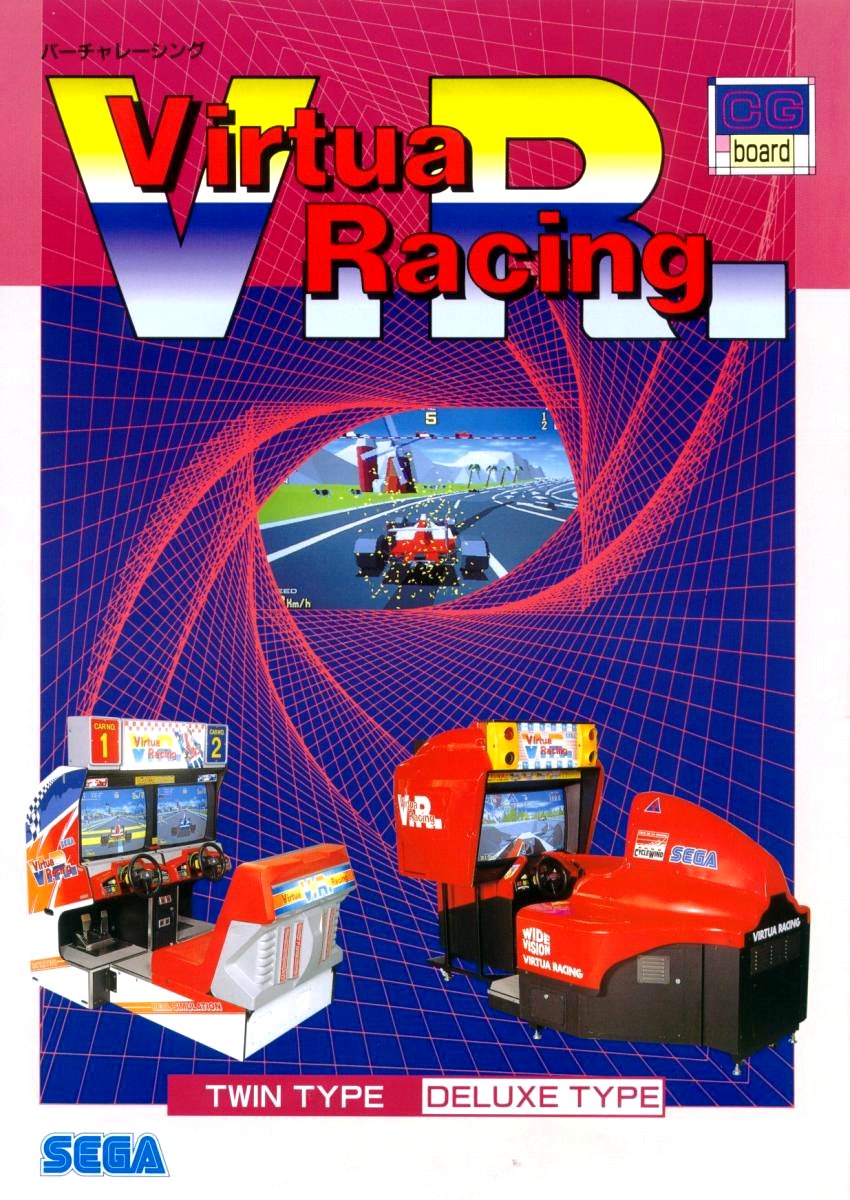

筐体の種類

いずれの筐体も「アクセルとブレーキペダル」「スタートボタン」「パドルシフト」が装備されている。パドルシフトが搭載されているため、シフトレバーは搭載されていない。

パドルシフトは当時のF1レースで一般的になりつつあったハンドルの裏に装備されている黄色の板状のパーツでシーソーのような構造となっており、マニュアル操作時におけるシフトチェンジに必要となる。

また、スタートボタンはコース選択時にマニュアル操作に切り替える時のみに使用する。

デラックスタイプ

-

業界初の16:9ワイドモニターに、フォーミュラカーの後部を組み合わせたような外見の1人用筐体。

-

シート部には空気圧を用いた数々の機構を搭載しており、左右に3つずつ設置されたエアバッグによるG(重力)変化再現機構、ステアリング反力・シートスライド機能が有る。

-

ただ、G再現機構で使われるエアバッグの耐久性には難があり、早い段階で正常に作動しなくなった筐体が多かった。

-

稼働当初はこの筐体のみが発売され、かつ1人プレイ専用であったが、ツインタイプの稼働と同時に通信プレイを可能とした基板も発売された。

ツインタイプ

-

一般的な4:3ブラウン管2つと大型のベンチシートを組み合わせた大型筐体。

-

ゲーム内容に若干のアップデートが施され、最大8人での対戦プレイが可能になったほか、後述のグランプリモードが追加された。

-

後の同社の3Dレースゲームの筐体とは異なり、シート位置は完全固定でデバイスから着座位置も身長180cmの体系に合わせていると思えるほどに遠い。

『バーチャフォーミュラ』筐体

-

1993年に超大型のゲームセンターやテーマパーク向けに発売された、70インチプロジェクターや前後左右に可動するフォーミュラカー型筐体を搭載した最上級バージョン。

-

4人用と8人用の筐体のみが用意され、各運転席に設置されたカメラにより各プレイヤーの顔が筐体上部のテレビに映る等、アトラクションとしての設計がなされている。

-

同筐体は後に同社の『インディ500』のスペシャル筐体へのコンバージョンキットが発売され、インディの本場であるアメリカでは同仕様で更に人気を得る事となった。

国内では上記のアトラクション的設計と筐体価格からか、既にこの筐体の姿を見ることは不可能と思われるが、国外では上記理由で未だに稼働している場所も確認されているそうだ。

-

この内ツインタイプとデラックスタイプの通信対戦に関しては、1台分と引き換えに観戦用のライブ中継モニターを設置できる。

-

基板自体は前者2種類と中継モニターとで全て同じ。ゲーム筐体をライブ中継用に利用する事もできる為、筐体さえあれば自由なセッティングが行えた。

-

海外市場ではこれ以外に立ってプレイする1人用アップライト筐体も販売された。この様な筐体展開は98年の『セガラリー2』まで続く事となる。

ゲーム内容

ゲームの進行順

-

【1】規定のクレジットを投入してゲームスタート。フリープレイ時はスタートボタンを押してゲームスタート。

-

【2】ハンドルでコースを選び、アクセルで決定する。

-

そのまま決定すればオートマチックになるが、この時にスタートボタンを押したままアクセルで決定すると最高速度がATよりも高いマニュアル7速になる。

-

【3】制限時間内にチェックポイントを通過して残り時間を増やしながらゴールを目指す。1位でゴールすればエンディング。

-

【4】筐体内のランキングに記録されているタイムを更新すればネームエントリー。

登場コース

周回数は全てのコースでデフォルトでは一人プレイ専用設定は5周。通信対戦可能設定では4周。

通信対戦プレイに対応した基板ではテストモードにて全コース20周のロングレース設定にすることができる。

20周設定は「グランプリモード」と公称されており、タイヤ摩耗機能が機能するようになる。

また、制限時間も同じくテストスイッチで5段階に調整可能である。

走行するマシンは自車を含めて16台。一人プレイ専用設定と通信対戦可能設定では敵車のカラーリングが変化する。

-

初級・BEGINNER【BIG FOREST】

-

その名の通り森林に囲まれたサーキットを走るコース。最終コーナーの観覧車やジェットコースターが印象的。

コーナーはバンクになっていてかつ見通しの良いものが多く、最終コーナー以外は大きな減速なしでクリアできる。

-

このコースのみピット作業からのスタートとなり、終了後に発進しその他COMカー郡と合流する形となる。普通に走れば8位程度の中位からレースが始まる。

-

中級・MEDIUM【BAY BRIDGE】

-

海沿いの幹線道路を走るコースで、赤い立橋の上にスタート地点がある。

中盤でコース幅が狭くなる上、ブラインドコーナーも多い。

視点設定によっては、トンネル内や高架下で視界が遮られてしまうことも。

-

何故かこのコースのみピットが無い為、タイヤが磨耗するグランプリ設定時では難易度が跳ね上がる。詳細は「問題点」にて。

-

このコースは最後尾の16位から普通にグリッドスタート。この際自車周辺には鳥が道路を横切るように配置されており、スタートと同時に鳥が羽ばたく。

-

上級・EXPERT【ACROPOLIS】

-

海岸沿いを走るコース。途中ではコース名通りの神殿の遺跡も見える。

中盤のバンク付きの左ヘアピンコーナーが最大の難所。

-

スタート時の演出はレースクイーンと戯れているものであり、さながら本当のレースを体感できるようなものとなっている。

評価点

無骨ながらも迫力を感じる3Dグラフィック

-

なんといってもMODEL1基板だからこそ実現した高品質な3Dポリゴンによる世界表現。しかも処理落ちもほぼ無く動き、後述の通り視点変更も可能である。

-

当時非常に珍しかったポリゴン方式が採用されている。2Dの画面の中に空間が生まれ、「次元の壁」を越えたリアリティを実現させた。

-

ただ、まだテクスチャを貼るという技術がなかったため車体やコースもノンテクスチャのポリゴンむき出しでできており、ポリゴン黎明期を想起させるものとなっている。

-

アーケードでさえも2Dが主流だった時代に、本作の登場はゲーマーにとっては非常に衝撃的なものだった。

-

ドライバー視点になると、ハンドルの操作に合わせて画面上のドライバーもハンドルを左右に動かす姿を見ることができ、芸も細かい。

-

ギアが切り替わる際のマフラーから出るアフターファイアも大きな音付きで表現されている。

-

ピットクルーや表彰式のドライバーなど人間もポリゴンで表示され、動きもポリゴン黎明期なりに良く表現されている。顔はアレだが。

-

ピットクルーの挙動などの本作のノウハウは、翌年に誕生する『バーチャファイター』に繋がることとなったのである。

プレイヤーの好みに応える、「VRボタン」による視点変更

-

視点は4段階あり、「車のバンパー目線の第1視点」「ドライバー目線の第2視点」「車体の後方からの第3視点」「鳥瞰の第4視点」となっている。

VRボタンの設置箇所はハンドル部の左下にそれぞれ4つ横並びで配置されており、慣れれば見ずに希望のVRボタンを押せるようにも配慮されている。

-

この内視点2、視点の高さがフォーミュラカーの割に高めになっており、見通しが『ウイニングラン』よりも良くなっている。

実車では「直立している人のへそ辺りがドライバーの目線になる」と言われる程に低い為、プレイヤーに配慮した設定。

-

このシステムでセガは特許も取得し、後のセガ製レースゲームの多くにこのVRボタンが設置される定番要素となった。

適度にリアル志向な現実味のある挙動

-

アクセル踏みっぱなしで走破できるほど簡単ではなく、無理に曲がろうとすればスピンしてしまうという、ストイックなゲームバランスになっている。

-

ドリフトもわずかながらできるが、後の『デイトナUSA』ばりの豪快なドリフトはできない。グリップ走行が前提のフォーミュラカーをよく表現しているといえる。

-

グランプリモードではスキール音やタイヤスモークを発生させる走りをしたり、敵車や壁に接触するとタイヤが磨耗していき、徐々に曲がりにくくなっていく。

当然ながらコーナリングの速度も段々と落ちていくため、適切なタイミングでピットインを行い、タイヤ交換をする事が重要となる。

-

スリップストリームも再現されており、最高速度は最大10km/h程度まで上昇する。

-

一方でCOMカーと強く接触したり、急な角度でコーナーの壁へ激突するとその場でスピンやド派手なクラッシュもする。

-

クラッシュすると大幅にタイムロスするが、『スーパーモナコGP』にあった「クラッシュで即ゲームオーバー」までは実装されていない。

実際のF1でも接触一発でマシンが破損する可能性がある為、「慎重な走りが要求される」という点はゲーム的にも適度に落とし込まれている。

上級コースでは他車や壁との接触でフロント/リアウイングがヘコむが、これによって自車の性能に影響を与えることもない。

-

上記の仕様から、ゲームの腕前よりも運転技術の高い人が速く走ることができるバランスであり、F1の厳しさを体感できるような仕上がりとなっている。

-

実はこれでも多少ゲーム的な挙動に調整されているらしく、開発中には実車の動きが忠実に再現されたバージョンがあったが、あまりにも難しすぎてお蔵入りになったという経緯がある。

この「ACゲームでレーシングシミュレーターを出す」というアイデアは、後にAM2研が開発した『F355チャレンジ』における、「超上級者用モード」として世に出る事となった。

問題点

悪く言えば味気のない生ポリゴン

-

前述のとおりポリゴンに対してペイントのような役割を果たすテクスチャが使用されていないため、車体や岩などはバケツで塗ったかのよう。

-

可能描画ポリゴン数も今から見ればかなり少なかったため、車体・オブジェクトの造形もダンボールのような外見をしている。特にタイヤは八角形。

-

そのため絵面的には2Dのゲームよりもむしろ現実味がないという見方もできる。

日本人の体格に合わなさ過ぎるツイン筐体の設計

-

特にシートとステアリングまでの間がかなり離れており、シート自体も完全固定で調節不可。欧米人のように身長が180以上で脚長の人でないと快適にはプレイ出来ないだろう。

「シートの前ギリギリに座り、めいっぱい腕を伸ばして、脚を浮かせながらペダルを踏む…」というのも誇張ではないぐらい、日本人にはサイズが合っていない。

「何故日本で発売したのか」「『アウトランナーズ』等の既存筐体の流用でも良かったのでは」…と言った疑問がプレイヤーのみならず店舗からも出されることが多々あった。

-

ただし、ツイン筐体は出回りがかなり低い為に犠牲者? は少ないのが救い。本来のDX筐体が評判が良く多く出回ったお陰でもある。

-

この問題点は『デイトナUSA』にて調整式のシートが採用された事によって解決される事となる。

その他不親切な仕様

-

画面右にあるマップが場合によっては邪魔になる。

-

車の進行方向が常に真上に来るようにマップ自体が回転するため、チラチラと目に入り気が散ってしまう人もいる。

-

後の『スカッドレース』『デイトナUSA2』でもこの方式を採用しているが、画面右下に配置してサイズを小さめにする等して邪魔になりにくいように工夫がされている。

-

不親切なグランプリモードでの中級。

-

前述の通り、中級コースは他の2コースとは異なりピットが存在しない為、レース中にタイヤ交換が不可能。曲がりにくくなった状態で20周を走破しなければならない。

一応ピットが存在しない点を考慮してか、タイヤ消耗の速度が他のコースよりも穏やかに設定されているが、ほぼ焼け石に水。1位はおろか完走の難易度が他のコースと比べて非常に高い。

-

セガもこの問題を把握したのか、後に登場した同社のサーキット系レースゲームではピットの標準装備は勿論、「磨耗時の性能劣化を抑え目にする」「磨耗を可視化する」等の対策が取られた。

賛否両論点

レース中常時BGMが流れない

-

一応チェックポイントを通過するごとにBGMは流れるが、数秒でフェードアウトする。

-

しかしBGM自体は種類が豊富であり評価も上々。しかも作曲を手掛けているのは後の『デイトナUSA』シリーズにてその名を轟かせることになる、かの光吉猛修氏である。

-

ちなみに、「チェックポイント等でBGMが数秒流れてフェードアウトする要素」は、過去にも戦闘機シミュレーター『G-LOC』などにも存在している。

またレースゲームで周回中にBGMが鳴らないのは珍しいことでは無く、逆に今作は「BGMが短いながらも効果的についた」とも言える。

故障しやすいDX筐体のエアコンプレッサー

-

前述した擬似的なGを演出する空気圧を用いる各装置だが、メンテナンス頻度が高い代物で、稼働当初から各地で故障が頻発した。

-

「週に一度ペースのエア抜き」と「数日に一度の水抜き」を行わないとタンク内の容量や空気圧が減ってしまう。

メンテナンスに長けているスタッフを有する店舗ならともかく、依頼をかけて修理スタッフを呼ばないと出来ない店舗は未作動のまま放置される事が多かった。

総評

当時ゲーム業界において浸透しつつあったポリゴンタイプを一躍メジャーにのし上げた傑作かつ、セガのゲームの歴史を語るにも決して欠かせない名作である。

それだけでなくゲームの腕前よりも運転技術が物を言うリアル志向と、遊びやすさが高次元でまとまった秀逸なゲームバランスは多くのプレイヤーを虜にし、

またレースゲーム方面では『デイトナUSA』や『セガラリー』、ポリゴン方面では『バーチャファイター』など、後に登場するセガの数々の名作の源流となった。

本作の人気からその後多くの機種に移植されることとなったがどれも一長一短な移植であり、その度にファンからは賛否が割れる事態が長く続いた。

ところが近年になって当時のソースコードが発見されたことで移植作業が行われ、2019年にNintendo Switch向けに移植版が発売されることとなった。詳細は後述。

移植

-

1994年3月18日にメガドライブ版が発売。「セガ・バーチャプロセッサ」を搭載することで、不可能といわれた移植を奇跡的に実現していた。その為カートリッジの大きさも通常のMD用カートリッジの2倍近い大きさであった。

-

メガドライブでポリゴンを扱うタイトルは幾つか存在していたが、特殊チップの力でそれらとは比にならないクオリティに。

-

なお、MD版はカートリッジに内蔵されているコンデンサの経年劣化により起動できなくなる場合があるので、自力で修理できる人以外はおすすめしない。

-

家庭用復刻ゲーム機『メガドライブ ミニ2』に収録され、メガドライブ版の他機種への移植はこれが初となった。

上記のコンデンサの件もあり今メガドライブ版を遊ぶならこちらでプレイするのが確実だが、様々な事情で再販が絶望的等の要因で現在は入手困難でプレミアがついているのが難点。

-

余談だが、背の高いカートリッジの形状故か、セガファンの有名な遊びの1つである「メガドラタワー」建造の際に本作のカートリッジがよく利用される。

-

『メガドライブ ミニ2』発売の際に

セガのいつもの狂ったノリで「メガドラタワー」再現用のフィギュア玩具『メガドラタワーミニ2』も発売されたのだが、同梱されたカートリッジが本作であった。

-

同年12月16日に発売されたスーパー32X版『バーチャレーシングDX』ではハードウェアスペックの向上により、20fps,20000ポリゴン/秒の美麗なポリゴングラフィックとなりプレイしやすさも向上。

-

また、アーケードを再現したバーチャレーシングモードの他にオリジナル要素として「HIGH LAND(高地)」と「SAND PARK(砂漠)」の2種類のコース、F1カーとは拳動や速度の異なるストックカーとプロトタイプの追加の2台の車を実装。

BGMもAC版既存曲の一部アレンジの他、新規BGMが追加されている。

-

後述するSwitch版が配信されるまでは32X版が一番まともな移植だとユーザーからは評価されていたが、32X本体が不振だったため現在は本体・ソフト共に入手困難なのが難点。

-

『ファミ通』のクロスレビューでは、「本当に良くできた移植。だけど、PSで『リッジ』が出たこの後においてわざわざ32Xとこれを買うとなると…、(MDから)わずか1年後にこういうバージョンアップ版ってのも…。」という理由で辛い評価になっていた。

-

SS版は移植作品の中で唯一セガ以外(タイムワーナー・インタラクティブ)が開発を手掛けており、挙動が大きく変わっているなど評価は芳しくない。

-

このためファンの間では劣化移植だと酷評されている。

-

もっとも原作ファンからの評価が低いというのであって、レースゲームとして大きく破綻しているというわけではないのだが。

-

また、タイムワーナー社の作品らしく

説明書の中身は異様にアツい

。

-

SSソフトとしては珍しく「パワーメモリーを指し込んだ状態だとゲームの進行に著しく支障をきたす恐れがあるので、パワーメモリーを外してからプレイしてほしい」という旨の注意書きも封入されていた。

-

BGMはいずれも原作準拠で、数十秒ほどしかないのだが、バンドアレンジがなされており格好良い。SS版では新曲も数曲追加されたが、そちらも完成度は高い。

-

CD-DAとして収録されているので、サントラとしても利用可能。

-

2004年4月26日にPS2の『SEGA AGES 2500』シリーズ第8弾としてリメイク版の『-Flat Out-』が発売。

-

AC版以上の滑らかさである60fps化やコース・車種が追加されたが、挙動が大きく違う点において不満の声も多く賛否両論となっている。更なる詳細は該当記事を参照。

-

2019年4月25日にSwitchの『SEGA AGES』シリーズ8作目としてAC版の移植となる『SEGA AGES バーチャレーシング』が配信。移植担当はレトロゲームの移植度の高さで定評を持つM2。

-

実機の逆アセンブルでもデータが抜けず、仕方なくS32X版バーチャレーシングDXの移植になる可能性があるほどに開発も難航していたが、AC版のソースコードが見つかったことから移植が実現。

更に全体の約半分を再構築しており、ワイド画面のDX筐体をベースにレンダリング解像度を2倍にして、グラフィックのジャギー激減や描写距離延長等の高解像度化、フレームレートを60fps化したグレードアップ移植。

当然挙動などを生み出す残りの半分についてはフルエミュレーション。グラフィック系以外のコードは一切Switch用には書き直していない。

監修はセガ側でなく「昔、滅茶苦茶やりこんでた」と豪語しているM2の久保田氏。

-

テクスチャを用いていない事が幸いし、高解像度化の恩恵はかなり大きなものとなっている。スプライトや背景に関しては当時の解像度そのまま。

-

内容も日本版/米国版の切り替え・「グランプリモード」の収録や、オンラインによる2人対戦・Switch1台&1画面での最大8人同時対戦・リプレイの閲覧&保存機能が追加された。テーブルモードでも8人対戦が可能なほどエミュレーターの性能が上がっているが、Switchのあの画面を8分割するので、プレイに支障が出るレベルで小さすぎて見えないのはご愛嬌。

-

リプレイはAC版のライブモニターを再現したものになっているほか、BGMは評価の高かったスーパー32X版のそれをMODEL1音源でアレンジしたものと、ファンならニヤリ。

-

一方で、アーケード版の移植に留まっていることから、過去の家庭用移植にあった追加車種やコース、更にこのシリーズ(※SwitchのSEGA AGESシリーズ)の多くに搭載していたAC版仕様の完全再現モードも収録されていない。

この影響で「初級コースで観覧車が見えたらブレーキを踏んでハンドルを切る」などといった当時の攻略が使えなくなっており、当時を思い出したい人は注意。

-

建前上は完全移植であることがアピールされているが、グラフィックが現代向けにリニューアルされているため、厳密に言えばAC版と全く同じというわけではない。

-

開発時間の関係で「『多人数プレイ等の要素追加』と『AC再現』のどちらを収録するか」の選択で前者が選択された為で、SEGA AGESシリーズが今のような完全移植を基本として以降、初の試みであった。

-

現行機への移植計画はニンテンドー3DS用ソフト『セガ3D復刻アーカイブス3 FINAL STAGE』の収録企画のアンケートから始まったが、3DS用の移植は打切り、後に1からSwitch用に作り直したとの事。

そして、その後の東京ゲームショー2018にて「Switch向け#セガエイジス移植希望アンケート」で23位に落ちたが移植が決定され、紆余曲折の末に発売に至った。

最終更新:2025年05月16日 19:09