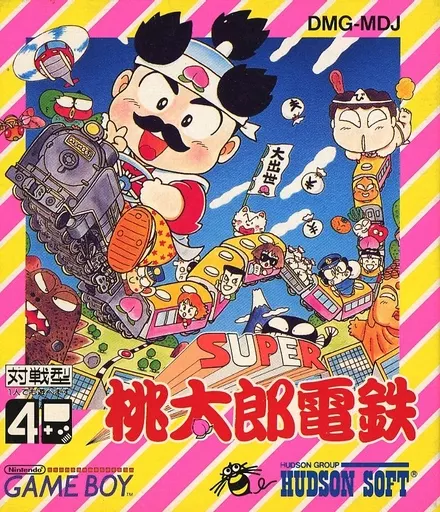

スーパー桃太郎電鉄

【すーぱーももたろうでんてつ】

|

ジャンル

|

ボードゲーム

|

|

|

対応機種

|

PCエンジン

ゲームボーイ

ファミリーコンピュータ

|

|

発売・開発元

|

ハドソン

|

|

発売日

|

【PCE】1989年9月15日

【GB】1991年3月15日

【FC】1992年3月20日

|

|

定価

|

【PCE】6,780円

【GB】4,500円

【FC】5,800円

|

|

周辺機器

|

【PCE】バックアップメモリー

【GB】通信ケーブル・4人用アダプタ

|

|

プレイ人数

|

1~4人

|

|

判定

|

良作

|

|

ポイント

|

シリーズの新しい原点として地盤となった

同一目的地を目指す対戦特化の競走スタイルに変貌

看板オリジナル物件「桃太郎ランド」が唯一欠場

|

|

桃太郎シリーズ

|

概要

PCエンジンヒューカード、ゲームボーイ、ファミリーコンピュータロムカセットで発売されたボードゲームで『桃太郎電鉄』(1988年・FC)の続編作品。

前作は『桃太郎伝説』のスピンオフであり、当初は単発作品の位置付けだったが予想外の好評であったことから続編が制作され『桃太郎電鉄』自身としてもシリーズを築く地盤となった作品。

「サイコロを振って目的地を目指す」という大筋は引き継ぎながら、ゲームシステムは大幅にリニューアルされた。

内容(主に前作からの変更点)

-

後のシリーズの地盤となるシステムが構築された。

-

本作から借金・カード・貧乏神が導入され、目的地が全プレイヤー共通となった。

-

進行サイコロの後に行われた2つのイベントサイコロは廃止。

-

ターンも季節単位(「春」「夏」「秋」「冬」4回の行動で1年)から月単位に変更。

-

ただし3月は決算で進行は行わないため1年あたりの行動回数は11回。

-

各種イベントなどの収支のインフレが、毎年発生するようになった。

-

買い物の際に、購入の可否が一目でわかるようになった。

-

順位を判定する「資産」は「所有物件の総額」だったが、それに所持金も含まれるようになった。

-

目的地の統一。

-

前作ではプレイヤーごとに目的地がバラバラという仕様上競走要素が薄かったこともあり、全プレイヤーが同じ目的地を目指して競い合うという概念が導入されたことでより対戦要素が強まった。

-

全員が同じ目的地を目指し、一番乗りで到着した者に優勝賞金が与えられ、その時点で目的地から最も遠い場所にいた者にペナルティとしてオジャマキャラ「貧乏神」がとりつく。

-

前作ではサイコロの出目関係なく目的地駅に重なれば到着扱いだったが、本作ではサイコロの出目数が目的までの残りマス数をオーバーした場合、オーバーランとなり到着扱いにはならない。

-

目的地に指定される駅は決まっており、その中から次の目的地が決まるのだが一度選ばれた目的地は一旦候補から外れ対象の駅を全部一回りするまで選ばれない。

-

カードシステムの導入。

-

様々な効果を持つカードの導入により、戦略性やギャンブル性が高められた。使用者に有利な効果を持つものからマイナス効果を持つものまでさまざま。

-

後述のカード駅で貰えるだけでなく、一部はカード売り場で購入も可能。

-

カードの種類

-

進行系

-

「急行カード」、「特急カード」など一度にたくさんのサイコロを振れるものやランダムにヘリで飛ぶ「ぶっとびカード」、「○(1~6)すすめるカード」のようにサイコロの代わりに任意の数進めるものなど。これが一番種類が多い。

-

物件系

-

「イトーヨーカード」のように割引で買えるものや分割払いで買える「クレジットカード」自分が持っている物件を割り増しで売る「売却カード」など。基本的に普段は使えないが物件駅で買い物をする場合に使用できる。

-

「テレホンカード」「クリスマスカード」のように普段のコマンドで使うものもある。

-

妨害系

-

他の人にカードをしばらく使えなくする「封印カード」、自分が今いる場所をしばらく通れなくする「うんちカード」、しばらく1歩ずつしか進めなくする「牛歩カード」ランダムで都市を壊滅させる「大地震カード」など「進行系」に次いで種類が豊富。

-

保険系

-

バッドイベントで損害を被った時保険金が下りる「保険カード」、邪魔なうんちを取り除く「バキュームカード」、借金を全て帳消しにする「徳政令カード」など。

-

その他

-

数か月お金を奪われる「リトルデビルカード」「デビルカード」、反対に少しずつお金をくれる「エンジェルカード」特定のお金が数回手に入る「福引カード」、幸運不運様々な効果だが何が起こるかわからない「ぱろぷんてカード」など。

-

貧乏神の登場。

-

取りつかれているとカードや物件を勝手に売られたり、お財布事情も考えずクレジットで勝手に買ったりするなどして主に資金面にダメージを与える形で妨害してくる。

-

ただ、全部が全部悪行と言うわけではなく、本当に何もしないこともあれば、カードを拾ってきたり、福の神(クイズを出してきて正解するとお金が増える)を呼んだりと、稀に善行も行う。

-

貧乏神は他のプレイヤーを抜いたり、同じマスでピッタリくっつくとそのプレイヤーになすりつけて解放される。

-

借金(持ち金のマイナス)の概念の導入

-

FC版では借金を背負い物件を売却しても返済しきれなかった場合は踏み倒して完全に帳消しとなっていたが、本作ではそのまま借金として残る(「

「-○○円」

と赤字で表示される。)。

-

各種収入が自動的に返済に充てられるため、完済する、もしくは特定のカードを利用して借金を0にするまで資金は捻出できなくなる。

-

駅の概念の一新。

-

先述の通り、進行サイコロの後に行われたイベントサイコロを廃止して駅自身に下記のような役割が与えられた。

|

都市駅

|

ルーレットで目的地になる可能性のある物件駅。大きな赤い駅舎として描かれている。

目的地になっていない所で止まると普通の物件駅と同じ扱いになる。

|

|

物件駅

|

紫の四角形に「駅」とかかれたマス。物件が売られていて購入ができる。

|

|

プラス駅

|

青い四角形の駅(FC・GBでは「+」マーク駅)。持ち金が増える。夏季は貰える額が増え、冬季は少なくなる。

|

|

マイナス駅

|

赤い四角形の駅(FC・GBでは「-」マーク駅)。持ち金が減らされてしまう。冬季は減る額が増えて、夏季は少ない。

|

|

カード

|

黄色い四角形の駅(FC・GBでは「C」マーク駅)。カードがランダムで貰える駅。

|

|

カード売り場駅

|

★マークが目印の駅。売り場によって売られているカードの種類が違う。

|

|

フェリー乗り場

|

海路に出るためのマス。前作ではマスが存在せず港間の移動として扱われていた。この駅自身は停車しても何も起きない。

本作以降は海上に通常の駅同様のマスが用意され素通りするだけで外海へ出られるようになった。

|

-

物件システムの変更。

-

鉄道路線購入は廃止され「収益率は低いものの赤字になっても手放さなく済む」位置付けは「農林系物件」が担うことになる。

-

独占のボーナスが追加され同じ都市の物件をすべて買い占めると、その都市の収益は決算時2倍になる。

-

物件にも「工業」「食品」など様々な区分ができ、終了時にその所有数に応じて「工業王」「農林王」「外食王」の表彰がある。それぞれで賞金が貰える。

-

水戸の「納豆工場」札幌の「ビール工場」などどっちなのか迷いそうなものもあるが、本作や『II』では「工場」と付けばなんでも「工業」に分類される。

-

これら食品関係の工場は『III』では分類が「食品」の扱いに格下げの憂き目に遭っている。

評価点

シリーズの基本を構築

競争要素が薄かった前作と比較し、下記のようなモデルチェンジにより、パーティゲームとしてより盛り上がり易いゲーム性になった。

ただの列車競走だけにとどまらず、カードによる攻撃や貧乏神のなすり合いなど、番外的なバトルも発生しやすくなった。

「相手を出し抜く」という要素が強化された分、前作にはなかったギスギスした部分が生まれることにもなったが、多人数で楽しむパーティゲームの方向性としては正解だったと言えるだろう。

-

目的地の統一と競争要素のバランスの良さ

-

「同じ目的地を目指して競争し、ビリになった者にペナルティ」というわかりやすい競争要素が取り込まれ、パーティゲームとしてバランスの良い構成になった。

-

システムも分かりやすい易いように作られており飲み込みやすい。

-

ゴールに応じて目的地が変わる仕様自体は前作から引き継がれているが、目的地の統一化により、目的地から遠く離れた場所でビリになっても次の目的地次第で距離的に有利に立てる可能性が生まれるなど、逆転要素としても機能している。

-

ひと通り回り切るまで一度目的地となった場所は二度と出ないため、次の目的地がどこになるかある程度予測も建てられる。

-

借金(持ち金のマイナスの概念)の導入

-

これにより一層競争の幅が広がった。

-

また徳政令カードによって、どんなマイナスでも脱却できるなど救済策もしっかり導入している。

-

カードの登場。

-

進行形、物件購入系、妨害系など様々な役割を持ったカードによって、それまでの運に任せたイベントサイコロでは出せなかった戦略性を生み出した。

-

中にはバランスブレイカー的なものもあるが、そういったものは入手しにくいなどバランスも取れている。

-

徳政令カードは何兆あろうが赤字を一気に帳消しにしてくれるチートじみたものながら購入額が格安であるが、そもそも借金状態では購入すらできないのでバランスはよい。

-

また、直接プレイヤーに不利な効果をもたらす攻撃用カードもあったりと、対戦がより白熱する。

-

新しい海路の扱い。

-

本作移行海上にマスが作られ陸上と同じように進行するのだが、これも陸と海で一長一短なバランスが取れたものになっている。

-

海ならば一直線で最短距離となる反面、一本道なので貧乏神や冬野マイナスなども避けられないなど融通が利かず、物件駅などはないためついで買いができない。陸ならば時間がかかりやすいものの迂回路が豊富でついで買いもできる。

-

前作では遠方なら海が一方的にトクだったが、どちらを選ぶか判断する面白みができた。

ビジュアルの進化

-

グラフィックも各地の特徴的なものが盛りだくさんになった。

-

ファミコンということもあり、いささか殺風景だった前作から一転、富士山、スタジアムや、集合しているモブ背景的な建造物もビルや茅葺き屋根など、色とりどりなマップチップが用いられ地域性を演出している。

その他

-

ゲームボーイ版はカットされたような要素も少なくゲーム性の面での劣化はほとんどない。

-

ゲームボーイ移植はハード性能の低さやソフト容量の少なさでいろいろと激しい劣化が目立ちやすいが、本作は実質1作目ということで元々のゲーム性がシンプルなためか、ほぼそのままで楽しめる。

-

メッセージの一部がひらがなになっていたり、1駅あたりの物件が4つになっている程度。

問題点

-

長期プレイがだれやすい。

-

本作の貧乏神の悪行による被害は比較的マイルドで戦況が一挙に覆されるほどの大きな被害は受けにくいため、プレイ期間が数十年にも及ぶ頃に大きな差がついていた場合逆転不能になることが多く、ダレ易くなってしまう。

-

まだ根付いていないせいかシリーズ恒例の目玉物件「桃太郎ランド」が出ていない。

-

まだ2作目、というより仕切り直しの実質1作目ということを考えるとまだ固まっていないといえるのかもしれないが、このおかげで桃太郎発祥の地である岡山がかなり地味臭いものになっている。

-

代わりに岡山が目的地に選ばれる駅になっているとはいえ前作ではその購入が勝利条件にまでなっていたことを思うと寂しくなった感が否めない。

-

なお本作の最高額物件は東京の「ドームスタジアム」(東京ドーム)で40億円。

高いといえば高いのだが次点は千葉の「コンビナート」が36億円と僅差、続いて30億円(名古屋の「車工場」など)の物件が数件あることを考えると少々地味。

-

前作は「桃太郎ランド」が50億円で、次点が「テレビ局」(東京)の30億円、その次は20億円まで落ちていたので本当にグンを抜いていた。

-

鉄道路線購入の廃止。

-

前述の通り、農林物件がその代替になったとはいえ「両端どちらからでも買える」という特色があったので惜しまれる部分。

-

隠し物件の廃止。

-

一応、それらは物件を購入できる正規駅になっているが、それを探したり知っている者からすれば優位に立てるなど、やり込み要素として機能していたので惜しまれるところ。

-

ゲームボーイ版は「通信ケーブル」さらに3人以上なら「4人用アダプタ」がなければ対戦ができない。

-

ゲーム性自体が元々据え置きのPCエンジンありきで、わざわざ画面を隠す必要もないのでウリである対人戦ができる機会を無意味に狭めてしまっている。

-

「通信ケーブル」も、それほど普及しておらず「4人用アダプタ」に至っては半年ほど前に発売されたばかりなのでなおのこと所有者は限られる。

-

つまり、そんな当時にあって4人プレイするには4人が同じソフトを持って、通信ケーブルが3本と、そのうちの誰かが4人用アダプタとここまで条件が揃うのは至難の業。

-

前述の通り劣化が少ない上に元々持ち運んでお手軽に遊ぶには適したゲーム性なだけに、もったいなく感じられる。

総評

同一の目的地を目指して最も遠い位置のプレイヤーに貧乏神が憑く競走スタイル、カードの導入、物件仕様の見直しなど大胆過ぎる変貌ぶりだが、いずれもきれいにバランスが成り立っている。

大幅なモデルチェンジは往々にして賛否を呼びやすいものであるが、本作においては大きく成功したと言えよう。

その後の展開

-

続編の『スーパー桃太郎電鉄II』はPCエンジンヒューカード(1991年12月20日)、スーパーファミコン(1992年8月7日)、ゲームボーイ(1994年2月18日)の3ハードで発売された。

-

もっとも特徴的なのは伝説の貧乏神「キングボンビー」初登場で、他にもCPUロジックをキャラ付けしての多彩化などを導入し本作をベースにした発展形(詳細は当該記事にて)で、これにより後の地盤を更に固めることとなる。

-

GB版は通信ケーブル不要で本体とソフト1つで複数人プレイが可能となった。

その反面、大元のゲーム内容が充実したことでハード性能格差による無理も大きくなり劣化が顕著に出てしまった残念な一面もある。

-

以後も「スーパー」をベースとしてシリーズ展開されていくことになり無印のスタイルは1作限りに終わり後の歴史から半ば切り離されたような格好となる。

余談

-

本作はスーパーファミコンでの発売はされておらず任天堂据置ハードはただのファミコンなのだがスーパーファミコンソフトとしてされているものと誤解する者も珍しくない。

-

続編の『II』はPCエンジン、スーパーファミコン、ゲームボーイで発売しており、それ以降は主にスーパーファミコンでの発売だったこと、タイトルに「スーパー」と付いていることなどが影響している。

-

またファミコン版が発売された1992年は完全にスーパーファミコンへの世代交代が如実に現れた1年で主力タイトルが軒並みファミコンから去ったことも大きく、桃鉄自身はこの時期に後々まで続く看板シリーズタイトルへと急成長しただけに、まさかその実質1作目を前世代機のファミコンで出したことは意外に思ったことだろう。

-

ハード自身の注目度はスーパーファミコンにかっさらわれ、PCエンジンでは続編で発展形の『II』が既に発売済み、その『II』もわずか半年後にはスーパーファミコンで発売されたことなどもあって本作はメジャーなタイトルでありながらファミコン版はちょっとマイナーな存在である。そこまでレアなわけではないが中古市場では続編の『II』『III』などに比べればレアでそれらより高値が付いていることが多い。

-

本作ではメッセージ表示は基本ひらがなで「とうきょう」「なごや」「おかやま」など駅名も例外ではない。

-

その中でファミコン版、ゲームボーイ版では三重県松阪市にある松阪駅が「まつざか」と表記されているが、これは誤りで正しくは「まつさか」である。前作はちゃんと「まつさか」(隠れ駅扱いで隠し物件「ステーキ屋」が2億円で購入できた)と正しい表記だったのに何故か誤認識に合わせられている。

-

もっとも、この発音は全国区ではインターネットが一般普及した平成中期を過ぎたあたりになって認知されだしたことであり、当時はその発音のしにくさや似たような名前のデパート「松坂屋」(まつざかや)、テレビドラマや映画で多数主演もこなし大女優として地位を築いていた「松坂慶子」(まつざか けいこ)、少し後の話になるが「平成の怪物」と称され1998年の春・夏の甲子園を連破しドラフトで西武ライオンズに入団した横浜高校出身のピッチャー「松坂大輔」(まつざか だいすけ)などの「まつざか」と発音するものの知名度が軒並み高かったこともあって地元以外はそれが定着していた。もちろん「知っていながらもいちいち意識して発音するは面倒」という人もいる。ハドソンは北海道なので浸透していないのも無理はない。

-

また普通の会話程度では本人は「まつさか」と発音しているつもりでも、聞き手に「まつざか」と聞こえてしまうことも多々あり、上記の通り「まつざか」と呼称するものが軒並み有名なこともこのような誤認を助長させている。

-

なお、地元の人は「まつざか」と呼んでしまうと恥ずかしいが発音しにくさもあって「まっさか」「まっつぁか」「まあつうさあか(まーつーさーか)」など断じて「ざ」と聞こえないことを意識するようである。

-

桃太郎発祥の地である岡山は本作では目的地駅となっているが『II』からは最高額物件の「桃太郎ランド」の復活もあって存在感はあるものの目的地ではなくなってしまう。

-

Switchでは『令和』の早期購入特典としてFC版をDL配信して、後に一般販売した。

-

「マルサカード(マルサの女)」→「ササツカード(査察)」のように一部名称が権利関係の都合で変更されている。

最終更新:2025年08月16日 01:16