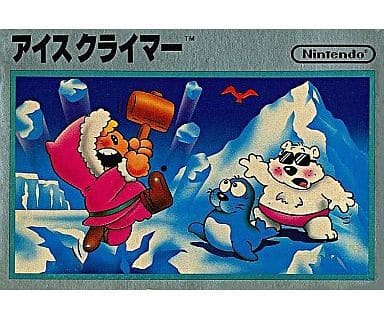

アイスクライマー

【あいすくらいまー】

|

ジャンル

|

アクション

|

|

|

対応機種

|

ファミリーコンピュータ

アーケード

ファミリーコンピュータ ディスクシステム

|

|

発売・開発元

|

任天堂

|

|

稼動開始日

|

1985年

|

|

発売日

|

【FC】1985年1月30日

【FCD】1988年11月18日

|

|

定価

|

【FC】4,500円

【FCD】500円

|

|

配信

|

バーチャルコンソール

【Wii】2007年11月6日/500Wiiポイント

【3DS】2012年7月4日

【WiiU】2013年4月27日/上記共に500円

アーケードアーカイブス

【Switch】2019年2月22日/823円(税込)

|

|

備考

|

GBA『ファミコンミニシリーズ』第一弾(2004年2月14日発売)

|

|

判定

|

良作

|

概要

エスキモー姿の主人公ポポ(1P側/青服)・ナナ(2P側/赤服)を操作して雪山をひたすら登ってゆくアクションゲーム。

ファミコン用ソフトとして販売されたと同時にそのゲーム性が人気を呼び、アーケード版が稼動。後にアーケード版がディスクシステムへと移植され、書換でのみ販売された。

プレイヤーは十字ボタンの左右で主人公を操作し、Aボタンでジャンプして上段に飛び移ったり上空の敵を叩き落としたり、Bボタンのハンマー攻撃で敵を撃退しながら登頂していく。

ルール

全32面のループゲームで、1周するとまた1面の山からはじまる。1つの山は麓~中腹、中腹~頂上の2段構成となっている。

画面外に落ちる、ホワイトベアの強制画面スクロールアウトで画面外に押し出される、敵や落ちてくるつららに触れることで1ミスとなる。

麓~中腹

-

8段の階層でできており、その間は氷のブロックで隔てられている。これを持っているハンマーで砕きながら山を登っていく。

-

ブロックに向かってジャンプする事で砕く。また、ハンマーで敵に直接攻撃することもでき、ジャンプ中のハンマーを当てることで空中の敵や障害物も壊すことが出来る。

-

1画面に4段しか表示されず、4階目からは登っていくごとにスクロールされる。画面外にスクロールアウトした階層はそのまま落下穴扱いになり、落ちるとミスとなる。

-

階層を隔てるブロックには壊せないものや滑るもの、ベルトコンベアのように一方方向へ強制移動させられるものなど様々。ブロックは一切ない代わりに足場代わりの雲が流れていることもある(流れてくる速度も様々)。

-

ブロック破壊によって壊された地面は、敵キャラ・トッピーが持ってくる氷の塊で再び修復され塞がれてしまう。

-

1つのフロア内に長時間留まっていると、お邪魔キャラ・ホワイトベアが出現して1段階フィールドを押し下げ、下方へスクロールアウトさせてしまう。

-

ステージを進めると、ブロックや足場となる雲からつららが落ちてくるようになる。ジャンプ中のハンマーを当てると壊せる。ひとつの山をクリアするごとに落ちてくるつららの数が増えていく(最大2つ)。

中腹~頂上(ボーナスステージ)

-

8階層目に到達すると突入するボーナスステージ。山自体はクリア扱いとなっているため、ここで落ちてもミスにはならない。

-

40秒の時間制限のうちに、ブロックや流れてゆく雲にのって頂上を目指し、飛び回るコンドルに上手くつかまることができればクリア、ボーナススコアとなる。

-

コンドルは左右どちらかにスクロールを続けているが、たまに狙い澄ましたかのように意地悪な方向転換を見せることがある。

掴まり判定はややシビアで、ほぼ最高点のジャンプでコンドルの足に掴まらなくてはならない。制限時間内であれば、何度でもリトライ可能。

-

なぜか中腹には様々な種類の野菜が落ちており、これを取ることでボーナススコアが加算される。

-

野菜は全10種類。5面目で出現するとうもろこしは取ると1UP。このゲームではこの方法でしか残機を増やせず、1つのボーナスステージで増やせる残機は1のみ。

-

画面外に落ちたり、制限時間がなくなるとステージ終了。その後、リザルト画面でスコア集計が行われ、そのまま次の山に挑戦することになる。

-

加算されるポイントは、とった野菜の数、破壊したトッピーの氷の数、倒したニットピッカーの数、破壊したブロックの数に、それぞれの得点をかけた分のスコアとコンドルを掴めた際の勝利ボーナス(野菜1個の得点の10倍)。

2人同時プレイ時

ゲーム目的に違いはないが、1人プレイ時との違いがいくつか存在する。

-

より上にいるプレイヤーを基準に画面がスクロールしていくため、下にいる方のプレイヤーがそのまま画面外にスクロールされてミスとなることがある。

-

8階層目に1人で登った場合、下に残っていたプレイヤーはボーナスステージに挑戦することができない(ただしミス扱いにはならない)。

-

2人でボーナスステージに挑んだ場合、プレイヤー1人でもコンドルにつかまればクリアとなり、ステージが終了となる。2人でつかまることは通常できない。

-

実質、早い者勝ちの勝負であり、この点も対戦要素を強めている。実際これを利用した対戦ルールも存在する。(後述)

敵キャラ

-

トッピー

-

地面を徘徊する敵キャラで、青いアザラシ。地面に開いた穴を見つけると急ぎ足で画面外に消えた後、氷を運んできて穴を埋めてしまう。

-

氷を取りに戻っている最中に穴があると、穴から滑り落ちて画面外に消えていき、倒したことになる。

-

倒したことになると驚いた表情になって画面横にゆっくりと滑っていくが、その間のトッピーに当たってもダメージ判定はない。

-

氷を運んでいる最中にハンマーを当てると氷を砕けるが、穴に到達すると再び画面外に戻って氷を運んでくる。

氷を運んでいる最中に背後から倒すと氷だけが残って地面を滑っていき、足場の穴にぶつかるとそのまま埋めてしまう。

-

砕いたブロックを塞いでしまううっとうしい敵だが、足場が全くない箇所に足場を作ってもらうことで登りやすくするというテクニックもあるため、クリアには欠かせない存在でもある。

-

トッピー本体を倒しても得点は入らないが、運んでいる氷を壊すとスコアが加算される。

-

アーケード版ではデザインが異なる。

-

ニットピッカー

-

鳥のようなキャラクター。様々な軌道でフィールド上を飛び回ってくる。

-

ハンマーが微妙に届かない位置に滞空したり等、地味に邪魔してくる。ステージが進む毎に飛ぶスピードがアップする。

-

AC版では垂直飛行やホバリング等、ファミコン版では見られなかったアルゴリズムで飛んでくる。

-

ハンマーで叩き落すと得点が入る。

-

ホワイトベア

-

サングラスにピンクの海パンを身にまとった白熊。同一フロア内に長時間留まり続けると出現し、足を踏み鳴らしてフロアを1段階押し下げてしまう。

当たってもミスにはならず倒すことも出来るが、強制スクロールは止められない。トッピーと同じく倒してもスコアは加算されない

-

蜂(正式名不明)

-

アーケード版のみに登場する敵で、1フロアを横切る。後半の面では斜めに移動してくるタイプも登場。

評価点

-

ルールがシンプルで遊びやすい。

-

ひたすら頂上を目指すだけなのでルールはシンプル。シンプルなルールに、山ごとに仕掛けの組み合わせの違いによって変化が付けられ、どれも強く特徴がつけられているので作業ゲーにならない。

-

後述の挙動の「癖」も、本作においてはある意味バランス調整の一環であるともいえ、ファンにとっては是と取られることもある。

-

2人同時プレイが楽しい。

-

頂上まで競争するもよし、協力しあって一緒に頂上を目指すもよし、いろいろな遊び方が楽しめる。

-

普通にやっているつもりでも夢中になっているとつい、その人の地が出てしまいやすいので、相手の意外な一面が垣間見えるかもしれない。

-

危険を回避するためにフロアを1つ上がってしまい、意図せず相方をミスさせてしまうということもある。

-

説明書には「仲良く協力し合ってプレイする方法と、邪魔をしたり意地悪をしたりしてプレイする方法があります。」と書かれているため、対戦要素も公式で予め想定した遊び方であることが窺える。(CMにおいてはあくまで協力プレイであることが強調されているが)

問題点

-

ジャンプの制御に癖がある。

-

ジャンプの感触が重い上に強い慣性が働いており、横方向に対する飛距離がかなり短い。

-

このためジャンプで足場に上るには少々慣れが必要で、マリオシリーズのようなジャンプアクションメインのゲームと同等の感覚で横方向にキーを入れながらジャンプすると、飛距離が足りなくなり、落下ミスの原因になりやすい。

-

地面(ブロック)への当たり判定がやや小さく滑落しやすい。

-

後半に登場する縦の柱で仕切られた足場では、ジャンプした瞬間に柱にぶつかると足場に着地できずに弾かれてしまう。

-

ハンマー攻撃の際に微妙な隙がある。

-

通常の振りでも押した時点で攻撃判定が発生するわけではなく、ハンマーを振り上げて下ろすまでの間に微妙な隙が生まれる。

-

ジャンプ時は上にハンマーを振り上げながら飛び上がり、ハンマー自体に攻撃判定が発生する。

-

しかし、攻撃判定が発生するタイミングは、ジャンプの頂点に達してハンマーを振り上げ切った時だけなので、ジャンプを出した直後や、ジャンプ途中で敵やつららにぶつかるとミスになってしまう。

-

このため、敵やつららを壊す際は、間合いとジャンプのタイミングを計る必要がある。

総評

黎明期の2人協力型アクションゲームの例に漏れず、いつの間にか協力のはずが対戦、そしてリアルバトルへ……なんて流れはありがちであった。

子供のころ兄弟・友達で喧嘩に発展してしまった人も多いのではなかろうか。

何はともあれ、ファミコン黎明期を飾るアクションゲームの1つであることに変わりはない。

GBAの移植シリーズ『ファミコンミニ』でも第一弾タイトルに選ばれたり、スマブラシリーズでプレイヤーキャラとして復活を遂げているあたり、現在においても人気の高さを証明しているともいえよう。

特徴的な世界観

-

レトロゲームらしくと言うべきか、世界観はどこかコミカルでシュールになっている。

-

なぜか山頂に野菜が落ちていて目が付いてコミカルな表情をしていたり、氷山の山頂になぜかコンドルが飛んでいたりと、その絵面にはツッコミどころが多い。

-

当時のゲームらしく明確なバックストーリーもないため、野菜が落ちていたりコンドルが飛んでいる理由も不明ならば、主人公のポポとナナがなぜ山の頂を目指すのかも不明と、時代性ゆえそれも当然とはいえ、敵味方の関係性も含めちょっぴり謎めいている。

-

後にアイスクライマーがゲスト出演した『スマブラDX』のフィギュア名鑑でも、登山する理由については「その目的は不明」と書かれている始末。

-

とはいえ、こうしたユーモラスな世界観も本作の特徴であり、敵味方含めてコミカルに描写されていることもあって、登山で頂上を目指すというストイックな舞台設定ながら、任天堂らしい面白みのある世界観を形作っている。

VS.アイスクライマー

ファミコン版発売の同年にVS.システムの1作としてACに移植された。ファミコン版から多くの仕様変更が施されている

-

特定ステージでフィールド内に風が吹く。

-

該当ステージではBGMが鳴らず、代わりに風音が鳴り続ける演出がある。

-

トッピーのグラフィックが変更されている。

-

FC版に登場しない新規の敵キャラが登場する。

-

特定ステージの特定階層にボーナスアイテム(丸い数字の書かれたシンボル、ボーナスステージの野菜の点数2倍)が隠されている。該当箇所のブロックを壊すと出現。

-

スーパーボーナスステージが存在する。

-

敵が一切出現せず、足場が非常に狭い。敵が出現しないからといって簡単なわけではなく、普通に難しい。途中で落ちても到達階層に応じてボーナス。

-

ステージセレクトは専用画面に移行して行う。

-

1ステージ毎に選択する。

-

ステージセレクト画面には表裏があり、1~24面(表)と25~48面(裏)をスーパーボーナスステージを境目に行き来する。一度クリアした面は選択できない。

-

ループゲームではなく、規定面数をクリアするとエンディングもなく突然ゲームオーバーになる。

-

ステージBGMがロングバージョンになっている。

-

タイトル画面にポポとナナが登場する。

-

後にディスクシステムに移植されているが、ややレアになっている。

-

2019年2月22日にアーケードアーカイブスで本作が配信されたため、遊ぶのは容易になった。

対戦ルールについて

先の通り、対戦用ローカルルールが存在する。ファミコン版ではタイトルでしかステージ選択が出来ないため、主にアーケード版で用いられるルール。

-

3ラウンド制で、3つのステージを自由に選択し、最初のステージ選択をじゃんけんで決める以外はボーナスに残った方か、ボーナスで先にコンドルに掴まったほうに選択権が与えられる。

-

ただ早く登るゲームかと思いきや、衝突することで相手を押し出すという特性があるため、それを活かした戦術もある。

-

空中にいる相手に体当たりすることで相手を浮かせることが出来るテクニック、通称「炒め」などがあり、対戦は非常に盛り上がる。

-

かなりのテクニックを要するが、上手くいけば相手を延々と浮かせることも出来る恐ろしいテクニックである。ちなみに「炒め」と呼ばれる理由はおそらくここから。

余談

-

「敵に触れてミスしてしまったときの表現が怖い」と子供ながらにトラウマになったという話もいくらか聞かれている。

-

N64で販売された『どうぶつの森』では、雑誌などの懸賞品であり、ある家具があれば『アイスクライマー』がプレイ出来るようになっている。

-

GC『どうぶつの森+』では、N64『どうぶつの森』のお出かけデータが入ったコントローラパックとGCのメモリーカードを任天堂に送ることで引き継ぎサービスの特典のみで入手できた(現在はサービス終了している)。

-

過去にはソフト単品でも定価以上で取引されるくらいプレミアがついていた。

-

これはアーケード版も同様で、一時期は『VS.スーパーマリオブラザーズ』同様にレトロゲームの代表格として多く設置されたりしていた。

-

現在はファミコンミニやバーチャルコンソールのおかげでプレイ自体は容易になっている。

スマブラシリーズへの参戦

-

『大乱闘スマッシュブラザーズDX』、同『X』においてプレイヤーとして登場。なんと作中唯一の二人タッグで参戦し、操作挙動もきっちり再現されている。ただし技の多くはタッグを意識したオリジナル要素が強い。

-

髪型などで2人の違いがさらに描きわけられるようになった。しかし「幼なじみ的な男女で、友達以上恋人未満」「ふたりはなかよしだ!! たぶん。」など、目的同様いまだ不明瞭な点は多い。

-

その後、スマブラの4作目には参戦しなかった。桜井政博氏は不参戦の理由として「作ってはいたが3DS側のスペック不足で断念した」「DXのデータを使い回すのが困難になった」という理由に加えて「今後リリースされる可能性の薄いタイトルは優先度が低くなる」とも語っている。

-

ハードが据え置き機のNintendo Switchになった5作目『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』ではファイター全員参戦の謳い文句に伴って再び参戦した。

最終更新:2025年07月22日 10:20