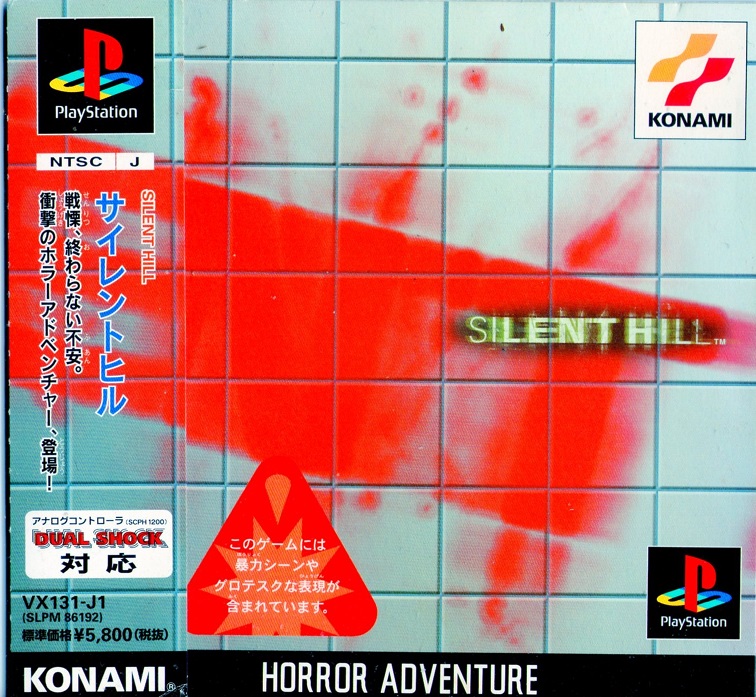

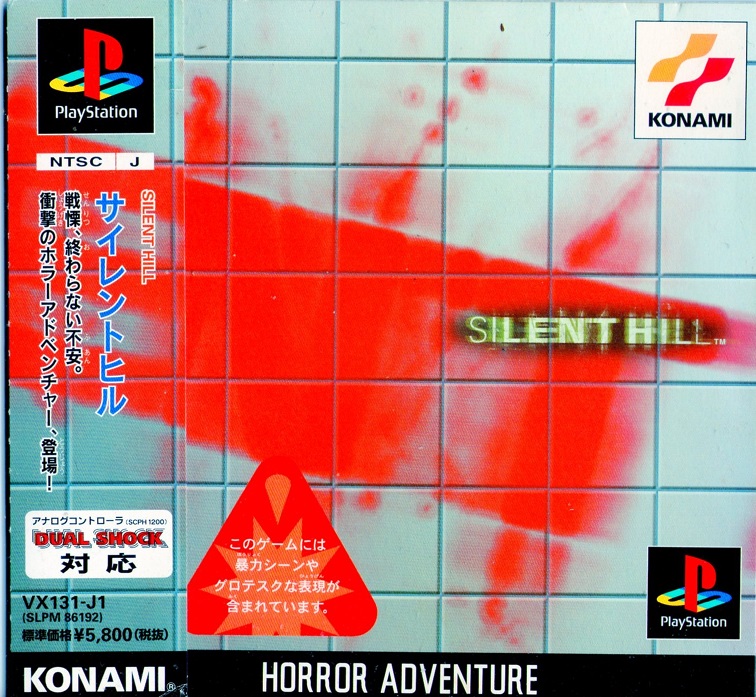

SILENT HILL

【さいれんとひる】

|

ジャンル

|

ホラーアドベンチャー

|

高解像度で見る 裏を見る

|

|

対応機種

|

プレイステーション

|

|

発売元

|

コナミ

|

|

開発元

|

コナミコンピュータエンタテインメント東京

|

|

発売日

|

1999年3月4日

|

|

定価

|

6,090円(税抜)

|

|

廉価版

|

コナミ・ザ・ベスト:2000年4月27日/2,800円

PS one Books:2002年1月24日/1,800円

|

|

判定

|

良作

|

|

SILENT HILLシリーズ

|

概要

アメリカの架空の観光地「サイレントヒル」を舞台としたホラーアクションアドベンチャー。

有限の銃弾や回復アイテムと言ったリソースを管理するサバイバル要素、銃器を駆使してクリーチャーと戦いながら謎を解いて進むゲーム性と、

一見、『バイオハザード』の二番煎じのようにも見えるが、その内容はストーリー、作風、コンセプト、演出とあらゆる点が異なり、

ジャパニーズホラー的な恐怖演出と、陰鬱ながらどこか切なく心を穿つシナリオ・世界観から、国内のみならず海外でも高い人気を獲得した。

ストーリー

しがないライターのハリー=メイソンは、ようやく取れた休日を利用して、以前より愛娘のシェリルがしばしば行きたがっていた

アメリカ北西部の閑静なリゾート地、「サイレントヒル」へ遅れたバカンスを過ごしに向かった。

サイレントヒルへ向かう途中、ハリーは車の運転をしながらつい睡魔に襲われてしまう。

ふと目が覚めると、中学生くらいの少女が道路の中央へ飛び出してきた。あわててブレーキを踏むも、ハンドルを切り損ねて事故を起こしてしまう。

目が覚めると、シェリルがいなくなっていた。娘を探し、ハリーは季節外れの雪が降り、霧の立ち込めるサイレントヒルへと足を踏み入れる。

特徴・評価点

-

シナリオ

-

本作のシナリオは、大まかにいえば「町に根付く教団によって娘を奪われた主人公が、娘を取り返すために教団の謎に迫っていく」というものである。

-

しかし、悪の元凶である教団やその手引きをしていた者達もどこか影のある設定があり、娘もそれらの根幹に関係しているなど単純に「勧善懲悪」では括れないストーリーとなっている。

-

本作には4つのマルチエンドがあるが、そのいずれも少なからず悲しい結末が待っており、いわゆる「ハッピー・エンド」と呼べるものが無い。

-

もちろんエンディング毎の明暗の差はあり、最良のエンディングは悲しさこそあれど希望も感じさせるもので、また、バッドエンドでもただ後味の悪い物では無く意味深な描写と物悲しさの余韻を残すというのも後のシリーズに引き継がれていった。

-

一方、後のシリーズには本作の最も明るいエンディングではないエンディングから繋がっているなど、物悲しい雰囲気はシリーズを通して受け継がれている。

-

それでいて、エンディング後には登場人物のNG集のようなやり取りや、本編からはとても想像できない振る舞いを見せる宛ら映画の特典映像のようにコミカルなプリレンダリングムービーが用意されており、全体的に陰湿で悲しい物語を終えたプレイヤーへの清涼剤となっている。これは後のシリーズには受け継がれていない、本作のみの演出である。

-

後述するギャグエンディングなど、明るい小ネタはその後も『4』を除いてシリーズを通して引き継がれた。

-

恐怖演出

-

本作は「ホラーゲーム」であるが、どちらかと言えば驚かすよりも精神的に追い詰めるような邦画ホラー的演出が多く、全体的に静かである。

-

本作のホラーは言わば「静的恐怖」であり、『バイオハザード』シリーズの中期~後期にかけて顕著になっていく「動的恐怖」とは正反対である。

-

本作では夜中や地下は勿論のこと、日中も霧が出ている為に非常に視界が悪い。本来見通しの良い開けた場所でも自分の周囲を把握する程度が限界であり、「周りが見えない」という恐怖を演出している。また、PS特有のポリゴンの粗さも恐怖感を煽る要素となる。

-

この視界の悪さは元々背景のロードを誤魔化す為の工夫された演出だったのだが、その視界の悪さから来る精神的な怖さが余りにも効果的だったため、次回作以降もサイレントヒルの特徴の1つとして引き継がれた。

-

「ラジオ」と「ライト」の存在。

-

「ラジオ」は、敵が近付くと不気味なホワイトノイズを発するアイテムであり、このノイズで前述の視界の悪さを補っていくことになる。また、このノイズ自身も恐怖演出に一役買っている。なお、ノイズの音は敵には感知されない。

-

「ライト」は、ゲーム中夜になった時や、地下を進む時に使用できるアイテム。もちろん点灯すれば視界が良くなるが、敵にも気付かれやすくなるため、使用すると敵との戦闘は避けられなくなってしまう。また、暗闇では点灯時でなければ地図を見ることも調べ物をすることも出来ない。

-

本シリーズの象徴といえる「裏世界」と呼ばれる独自の世界観。

-

最初は施設の中で変化するのに留まり、その無機質で凄惨な光景にこれは悪夢だ、幻覚だと思わず逃げたくもなるが、ゲームを進めていくうちに、遂に町の全てがおぞましく変貌していく。悪夢が具現化したような世界観は、多くのプレイヤーを戦慄させた。

-

本作のサイレンが鳴り響いた後に裏世界に変貌する演出は映画版でも取り入れられている。

-

ゲームシステム

-

本作での視点は『バイオハザード』などで使われた定点カメラ(固定視点)ではなく、可動式の第三者視点カメラを採用しており(一部除く)、カメラワークの悪さによる不意打ちなどに悩まされることが無い。

-

もっとも、定点カメラには定点カメラ特有の演出が可能なため、必ずしもどちらが良いとは言い切れない。

-

本作は雑魚の数が比較的多いが、全体的に銃器の弾丸の数が少ないため、各地で拾える打撃武器を活かしながら進めることになる。

-

またそれらが「鉄パイプ」「ハンマー」といった割と身近にあるモノばかりであることがリアリティを生み出している。ちなみに、2種類の攻撃法が用意されている。

-

銃声だけでなく走る足音や空振りの音でも気付かれるため、やむなく戦う場合はタイマンに持ち込むか、(暗闇では)消灯した上での闇討ちを行うことが好ましい。

-

「主人公が一般人」という設定。今作の主人公はただのライターであり、戦闘に関しては素人である。そのため、打撃武器による攻撃が隙だらけで屁っ放り腰だったり、銃器の扱いが下手で遠距離や暗所では命中率が大幅に下がるなどの特徴がある。

-

敵の復活。本作では、敵を倒してもマップを切り替えて戻ってくると一定の確率で復活する。そのため、敵を全滅させても必ずしも安全に探索できるとは限らない。

-

クリア後の要素

-

様々な条件によって、一癖も二癖もある隠しアイテムが手に入る。チェーンソーといった洋ホラー御用達のものから、光線銃のような世界観を崩壊させるものまで。

-

クリアランクのシステムが複雑になっており、非常に戦略性が高い。最高ランクを取るのはかなりの難易度であり、コアユーザーにも評判が良い。

-

隠しオプションが設定できるようになる。そこでカメラモードや血の色、弾薬の入手量などが設定できる。

-

弾薬の入手量は最高で6倍まで増やすことが出来る。各エンディングをクリアする度に加算されるので、ある方法を使えばNormalの時点で5倍まで引き上げることも可能。

-

あるアイテムを使用することで、世界観をぶち壊しにするエンディングを見ることが出来る。このエンディングは評判がよく、後の作品にも継承されていった。

|

+

|

その名は…

|

-

「UFOエンディング」である。読んで字の如く、ハリーの前にUFOに乗った宇宙人が現れる。そしてハリーが何をされるのか、それは実際に確かめて頂きたい。

-

彼等は以降のシリーズ作品でも度々現れ、その都度ゲームの世界観を根底から破壊し尽くしていくのであった。

-

尚、本編とは別にこのUFOエンディングのストーリーにも続きがあり、続編の『SILENT HILL 2 最期の詩』で語られ、そして『SILENT HILL 3』にて完結することになる。

-

また、完結後も『SILENT HILL ZERO』以降の海外製の作品でもギャグエンドは受け継がれている。

|

問題点

-

カメラがあまりにもぐるぐると回るため、PS1当時のポリゴンのクオリティも相まって3D酔いを起こしやすい。

-

定点視点のゲームではカメラを固定することで綺麗な背景が描けるという利点があったが、本作は可動式なため全てポリゴンで描かれているため、上でも触れたがグラフィックが粗いという事も。こちらは人によって気になる程度だが。

-

謎解きの難易度が高い。特に星座を用いたあるパズルでは、多くのプレイヤーが頭を悩ませた。

-

これを受けてか、以降の作品では謎解きの難易度も選べるようになった。

-

一般人という設定の為しょうがないが、よく銃弾を外したり、走った後にドアに入ろうとするとやや滑るのがもどかしいと感じられる事も。HARDでは尚更感じるだろう。

-

次回作以降はこういった動作の頻度が抑えられた代わりに、スタミナ制限がされた。

-

一度ゲームをクリアすると、以降の周回で強制的に難易度がワンランク上がってしまう。

-

最低難易度のEASYで始めても3周目以降はHARDになってしまう。本作は全体的に難易度が高いため、アクションゲームに不慣れなプレイヤーからの不満が大きく、マルチエンドや隠し武器など本作が周回を何回でも楽しめる作りになっているため目に付きやすい。

総評

外国が舞台でありながら日本的な恐怖演出を持ち、シナリオにも力を入れるという、当時のホラーゲームとしては非常に斬新な存在であった。

また、ラジオやライトを組み込んだゲームシステムはアクションとしても非常に個性的なものに仕上がっている。

当初こそ『バイオハザード』シリーズのパクリとみなす声もあったが、第1作にして他のホラーゲームとは一線を画す独自路線を確立。

その後は日本を代表するホラーゲームブランドの1つとして成長してゆくこととなる。

映画『Silent Hill』

-

本作は2006年に、『Silent Hill』として映画化された。

-

監督がシリーズの大ファンなだけあって、本作の設定やストーリーをリスペクトしたものになっており、視聴者からの評価は極めて高い。

-

実を言うと設定自体はアレッサと教団の関係性など割と根幹的な部分が改変されているのだが、映像やシナリオのテイストなど世界観が紛う事なきサイレントヒルなのである。

-

霧、ラジオとライト、血・錆・金網・鉄板で構成された裏世界、学校や病院といった原作の要素をこれでもかと言うほど実写で再現している。

-

原作BGMも使用されており、特に『3』のOP曲である『You're Not Here』をエンディングにぶち込むというセンスにはファンの誰もが唸った。

-

ホラーゲームの映画化としては当時いくつか国内外で作られたが、その中の有名作品が当時の映画誌面で「Silent Hillに原作愛で完敗」とまで評された。そう言われるほどに監督の原作愛がスクリーン中に溢れ返っている。

-

ライングフィギュア・グレイチャイルドやバブルヘッドナース等、原作のクリーチャーも特徴を正確に再現した上で登場している。

-

今や『SILENT HILL』シリーズの顔となったレッドピラミッドシング・通称「三角頭」も登場しており、これには原作ファンが狂喜乱舞したという。

-

しかも、クリーチャーはほぼCG無しの振り付け演技アクション、つまりスーツアクターの動きで再現されている。演者からの愛も凄い。

-

この映画のDVDでは、特典映像として映画とゲームの比較映像が収録されている。これは裏を返せば、ゲームの世界観の再現度に制作側が相当の自信がないとできない代物を、胸を張って入れているということである。

-

あくまで特典・おまけ映像ではあるが、ゲームをやり込んだ原作ファンも納得の比較映像になっているため、興味があるなら入手してほしい。

-

注意点として、「あの『SILENT HILL』の映画化」であるため、内容は正直かなりグロい。視聴の際は注意されたし。

余談

-

本作は当初、スティーヴン・キングの小説を原作としたゲームになる予定だったが、諸事情により開発計画が変更され、原作なしのオリジナルゲームとなった。

-

街を覆う霧とその中から現れる怪物は中編『霧』を、特殊な能力を持つ少女と宗教狂いの母親は代表作の一つである『キャリー』を彷彿とさせるなど、キング作品のエッセンスは本作にも見ることができる。

-

ちなみに『霧』は『ミスト』の題名で映画化され、本作リリースの翌年である2007年に公開された。

-

同様にキング的な世界をゲームで構築することを目指した作品として、他社制作の『ALAN WAKE』がある。序盤のとあるシーンが本作と似通っている。

-

作品名の由来は「静岡県」

-

サイレントヒルの街並みは「かつては繁栄していた観光地だった」という設定から静岡県の熱海が参考にされている。その為、開発中の仮タイトルとして「静岡 (静丘)」を直訳した「サイレントヒル」という名前を付けたところ、海外スタッフから「怖そうな響きだ」と気に入られ、そのまま正式タイトルとなった。(i-revoインタビューより)

-

ファンからもネタ込みで「静岡」呼びが定着している。

-

本作のディレクター外山圭一郎とクリーチャーデザイン担当の佐藤直子はこの後SCEへ移籍し、それぞれディレクター、シナリオライターとして『SIREN』を手がけている。

-

そのためか、「辺境の土着信仰」「街そのものの異界化」「鳴り響くサイレン」などのコンセプトに加え、細かなレベルでも様々な共通項が存在する。

-

ファミ通系のCD-ROM付マガジン、ファミ通Waveに体験版が収録されていた。

-

ゲーム序盤と小学校をプレイ出来た。小学校の謎解きはいくつか製品版から削られているが、例のピアノの謎解きはそのまま。

-

前述のタイトルの由来も本雑誌でのスタッフインタビューで明かされたものである。また、後の号には隠し武器を全て使えるセーブデータや難易度の高い謎解きの攻略法も収録された。

-

PS3で本作をプレイすると、ハンドガンを撃った直後にBEEP音のようなものが鳴り続けて止まらなくなるバグがある。本作をプレイする場合はPS1かPS2でのプレイをオススメする。

-

このためか、要望は高いのにゲームアーカイブスで配信されていない。また、過去作品のHDリマスター『HD EDITION』にも『2』『3』とは違い収録されなかったので、プレイする方法が限られている。

関連作品

-

本作の7年前の物語を描く作品として『SILENT HILL ZERO』が2006年に発売された。なお、開発はイギリスのClimax stadiosであり、本作と雰囲気は異なる。

-

本作のキャラクターも出て来ており、アレッサの設定が具体的に明かされる物語になっている。

-

本作のリ・イマジネーション(再構築)作品として『SILENT HILL: Shattered Memories』が2010年にWii/PS2/PSPのマルチプラットフォーム展開で発売された。開発は上述の『ZERO』を手掛けたClimax stadiosが担当。

-

内容としてはかなり賛否が分かれてしまっているが、あくまで再構築のため本作とはかなり設定が異なってくるので別物として遊ぶのが良いだろう。

-

2025年6月12日に『SILENT HILL』リメイクが発表された。『2』のリメイク版と同じく「Bloober Team」が開発を担当。

最終更新:2025年06月13日 03:08