このページでは、SFC版『ウルトラマン』とGBへの移植作である『ウルトラマン』について紹介しています。 判定はSFC版が良作、GB版が劣化となります。

【うるとらまん】

| ジャンル | 格闘アクション |  |

| 対応機種 | スーパーファミコン、アーケード | |

| 発売元 |

【SFC】バンダイ 【AC】バンプレスト |

|

| 開発元 |

【SFC】ベック 【AC】ヒューマン |

|

| 発売日 | 1991年4月6日(ACも同時期稼働) | |

| 定価 | 7,800円 | |

| プレイ人数 | 1人 | |

| 判定 | 良作 | |

| ポイント |

充実の原作愛 格闘アクションとしてはかなり荒削り 難易度は高め |

|

| ウルトラマンシリーズ | ||

都市を蹂躙する大怪獣や宇宙人。必死の抵抗を試みた人類が万策尽きたその時、身長40mの正義の超人ウルトラマンが現れ、必殺のスペシウム光線で怪獣を葬り去る…。

1966年に放送された特撮番組『ウルトラマン』は絶大な人気を博し、今なお新作が制作され続けるご長寿シリーズとなった。

当然ゲーム作品化も家庭向けゲーム黎明期から多数行われているが、ファミリーコンピュータやゲームボーイのウルトラマン系作品のほとんどはSD化されたコンパチヒーローシリーズである。

そんな中発売された本作は「リアルなウルトラマン」が「リアルな怪獣」と「リアルな街の中」で戦う、まさに新世代機であるスーパーファミコンでしか作れないゲームであった。

SFCのサウンド能力により、ウルトラマンの「ヘアッ!」「ダアッ!」「シュワッチ!」あるいはバルタン星人の「フォフォフォ…」といった声がそのまま出るのも革命的である。

スーパーファミコンでは2本目のキャラゲーである本作は、「スーファミはここまで原作を再現したゲームが作れる」事を大いに証明する作品となった。

なお本作は、同時期にアーケード版も稼働開始している(詳細は後述)。

| + | 登場怪獣一覧 |

キャラゲーと言えば、ゲーム性以前にキャラ愛の無い作品も少なくないのだが、このゲームは当時としても珍しい「原作愛が極めて豊富なキャラゲー」に仕上がっている。

| + | ご丁寧にも「ウルトラマンの歌」は放送時と長さが全く同じ。映像を合わせるとこうなる。 |

格闘ゲームとしては物凄く荒削り。出来の悪い格ゲーにありがちな「ジャンプキック等の特定の技だけで勝ててしまう」といった問題も抱えてしまっているのは確か。

しかし、全編にわたって溢れている原作愛は紛うことなき本物であり、「SFCはここまで原作愛を形にしたキャラゲーを作れる」事をプレイヤーにも各社の制作側にも示した作品だと言える。 ウルトラシリーズのゲームとしても金字塔的作品であり、その原作再現への意欲は後にPS2でリリースされた名作『ウルトラマン』に、「格闘して必殺技でトドメ」のシステムは『Fighting Evolution』シリーズの「ふらふらゲージ」に受け継がれている。キャラゲー・ウルトラゲーム史の1つの転換点となった作品であるといえよう。

4Mbitという極めて限られた制約の中で製作者の理想を可能な限り形にし、かつ子供たちを熱狂させたこの作品は、常に予算や技術の制約と格闘を続けた番組『ウルトラマン』の姿そのものである。

SFCと同時にアーケード版が稼働開始。バンプレストの最初のアーケードゲームとなった。 システムはコンティニューに100円掛かる以外ほぼ同じだが、SFCでは容量の都合でカットされた原作再現要素が可能な限り詰め込まれている。

| + | 登場怪獣一覧(AC版) |

バンダイのキャラゲーとしては珍しく出来が良く、ウルトラシリーズ自体も人気の高いコンテンツであったため、幾度となく移植・リメイクされることになる。

【うるとらまん】

| ジャンル | 格闘アクション |  |

| 対応機種 | ゲームボーイ | |

| 発売元 | バンダイ | |

| 開発元 | ベック | |

| 発売日 | 1991年12月29日 | |

| 定価 | 3,500円 | |

| プレイ人数 | 1~2人 | |

| 判定 | 劣化ゲー | |

| ポイント |

無茶な操作性 スーファミ版の再現度自体は意外と高い |

|

| ウルトラマンシリーズ | ||

SFC版『ウルトラマン』をゲームボーイへと移植した作品。ダウンスペック機への移植という事もあり、SFC版とは違う点が多い。

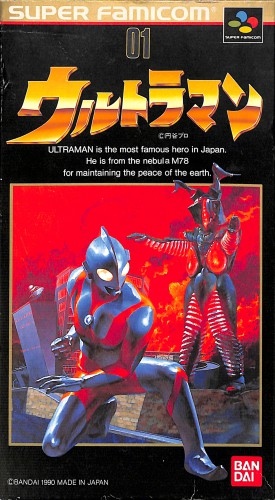

パッケージ及びカセットラベルのウルトラマンのイラストは原作OPを意識したシルエットでゲームシリーズとしては珍しく渋いチョイスである。

元のSFC版の再現度そのものは高いが、ボタン数の少なさに起因する操作性の悪さなどは擁護できず、やはりゲームボーイへの移植は色々と無茶だったと言わざるを得ない。

とはいえ、この後の同じケースの惨状を見ると劣化は当たり前な上に無理がたたって悉く文句なしのクソゲーに化けた例が多いことを考えると本作は、まだ妥協できる水準は保っている点はむしろ褒めていいレベルかもしれない。

*1 細かいツッコミになるが、知らない人の為に説明するとこの設定が設けられたのは『帰ってきたウルトラマン』から。初代マンは「地球では急激にエネルギーを消耗する」という説明だけで明確な制限時間はなかった。

*2 残念ながら『ウルトラQ』の文字を突き破る演出はなし。余談だが「徐々にロゴが浮かび上がる」という演出は、イメージ的には『帰ってきたウルトラマン』のそれに近い。

*3 後述の通り、1分を切った時と30秒を切った時の2段階スピードアップする。

*4 しかし初代のような特殊能力もなく脳筋怪獣なので歴代ゼットンの中で最も弱いことでも有名であり、やけに太い容姿から『ゼッ豚』『養殖ゼットン』などと揶揄されることも…。

*5 登場した回で初代ウルトラマンのセルフパロディが有りファンなら必見である

*6 初代マンの技ではなく、「帰ってきたウルトラマン」ことウルトラマンジャックの技。

*7 本作に登場しているものだと、テレスドンは一本背負いで倒しており、水爆を飲み込んだレッドキング相手には誘爆を防ぐためスペシウム光線は放たなかったし、水が苦手なジャミラはウルトラ水流でトドメを刺している。

*8 このマンガにおいては今でいう「真面目系クズ」のハシリのようなトラブルメーカーキャラである。

*9 一応光線技のモーションは違う

*10 本来の2代目(及び3代目)バルタン星人は初代と比べてシャープで細い体躯となっている。

*11 ただし相手によっては投げ返されることもある。

*12 例外は1994年6月発売の『全日本プロレス ファイトだポン!』で、2頭身レスラーによるドタバタコントを交えたコミカルプロレスになっている。