エンデューロレーサー

【えんでゅーろれーさー】

|

ジャンル

|

レース

|

|

|

対応機種

|

アーケード

|

|

発売・開発元

|

セガ・エンタープライゼス

|

|

稼働開始日

|

1986年7月

|

|

判定

|

なし

|

|

セガ体感ゲームシリーズ

|

概要

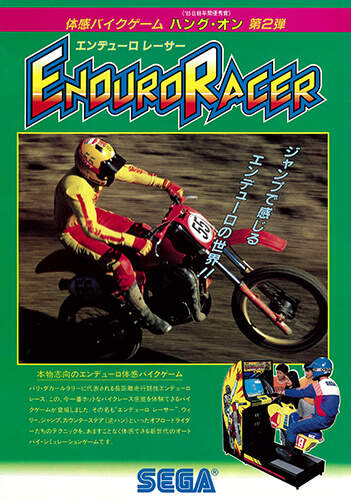

セガが展開していた「体感ゲーム」の第3弾。当初は『ハングオン』の第2弾としてリリースされていた。

過去作『ハングオン』とは趣を変え、迫力あるモトクロスレースを題材とした作品である。

システム

-

現実のモトクロスレースであるエンデューロレースをモチーフにしたバイクレースゲームで、敵車をかわしながら全5ステージのコースを進むレースゲーム。

-

ハングオン同様ギアシフトは存在せず、アクセルとブレーキのみでスピードを調整するシステム。

-

ハンドルを手前に引くことでウィリーが可能。

-

ウィリースポットでタイミングよくウィリーをすることで減速せずに長距離のジャンプを行うことができる。

-

また、悪路を走行中にウィリーで減速をある程度抑えることも可能。

-

ゲーム筐体は、機構とサイズが異なる2種類が存在する。

-

ウィリータイプ:アップライト筐体にトレイルバイクのハンドル、シート、ステップがついた筐体。

-

シットダウンタイプ:アップライト筐体にハンドルが取り付けられ、シートが筐体から少し離れた位置で固定された筐体。

評価点

-

迫力あるオフロードレースの再現

-

本作ではウィリーを駆使したジャンプ動作というギミックもあり、ジャンプをきれいに決めたときの爽快感は格別。

-

美しいグラフィック

-

本作ではキャラサイズも前作より大きくなり、さらに地平線のアップダウンも再現されているため、オフロードバイクの迫力を存分に楽しむことができる。

-

ジャンプの際に姿勢が悪いと足をばたつかせる描写が入ったり、沼や海に入ったときに速度を維持できていないと徐々に沈むなど演出も強化されている。

-

ステージバリエーションも前作とは趣を変え、平原/岩場/湿地帯/砂漠/海岸が舞台でダートコースがメインということもあり、よりバリエーションに富んだコースで楽しめる。

-

敵車もバイクだけではなく4駆も登場しており、ラリーレイド的な演出もより強調されている。

-

クォリティの高いBGM

-

前作同様、BGMは高評価。

-

特にHiro師匠(川口博史)が担当した前作のハングオンを踏襲した勇ましくもどこか哀愁の漂う楽曲ながら、間にベースソロやカデンツァも挟み込んだメインBGMは特に高評価。

-

曲の長さが本作のレースを完走した時のタイムとほぼ同じくらいであるため、実機で全曲聴けたときの達成感も格別。

このようなBGMを採用したのは本作が初であり、以降の作品にもこのスタイルが受け継がれた作品も多い。

-

なお、音源はYM2151(OPM)版とYM2203(OPN)版の2種類がある。それぞれで曲のキーも異なり、発声チャンネルの構成も異なるため違った印象があるが、どちらのバージョンもそれぞれに魅力があり高評価。

賛否両論点

-

カウンターステア・カウンタージャンプのテクニック習熟が重要な点。

-

通常のバイクレースゲームとは異なり、ジャンプスポットでのコースアウトなどを防ぐ上記のスキルに習熟しているかで難易度が激変する。

-

この辺りの攻略解釈の受け入れ方で本作の評価が当時のプレイヤーでも分かれていた側面がある。

-

全体的なゲームのボリュームはハングオンと同等の据え置き。

-

ハングオン同様コースは5つでコースの長さもほぼ同等のため、やや物足りない側面もある。

-

とはいえ、後述の問題もあるので極端な長時間のプレイに適さないということを考えれば仕方がないかもしれない。

問題点

-

ウィリー動作の体力消耗が厳しい。

-

筐体自体はある程度軽量化されているとはいえ、ウィリーを的確に行う必要のあるゲームデザインということもあってウィリータイプの筐体では特に体力消耗が厳しい。

-

シットダウンタイプの筐体であってもウィリータイプの筐体よりは格段に軽いとはいえハンドルの重さは無視できないレベルであるので、どちらにせよ体力のないプレイヤーにとっては厳しいのは同様。

-

上記の理由もあって筐体タイプの人気としてはシットダウンタイプのほうが人気は高かった傾向にあった。

-

筐体のメンテナンスが厳しい。

-

ウィリーによるハンドルアップ操作の影響で可動部分がハングオンの時よりも消耗が激しいため、オペレータにとっては筐体メンテナンスの手間がかかりやすい。

総評

モトクロスレースの迫力を前面に打ち出した本作は新たな方向性としては非常に魅力的であり、画面の迫力やジャンプの豪快さなどの派手な作風は画期的であった。

ただ、ジャンプ動作に関連する操作など前例のない操作性ということもあってプレイヤーの評価が分かれやすい作品でもあった。

加えて、ジャンプの際のウィリー動作によるプレイヤーの体力の消耗やオペレータの筐体のメンテナンスの厳しさもあり、前作に比べると演出の派手さの割には知名度の低い作品となってしまったのが悔やまれる。

移植

-

海外ではATARI ST、コモドール64、ZX Spectrumなどに移植されている。発売元はアクティビジョン。こちらはアーケード同様の疑似3D視点での移植。

-

ただしさすがに性能差が大きすぎたため、キャラクターのサイズや色数を少なくしての移植となっている。

続編

-

スタジアムクロス(1992年7月)

-

対戦筐体のラインナップの拡充としてリリースされた対戦筐体専用タイトル。使用基板は本作を含め4作品でしか使われなかった、「セガ・システムマルチ32」の第1弾作品。

-

特徴としてはアタックボタンの追加による対戦相手への攻撃が可能な点。最大8人までの通信プレイが可能。

-

Motocross Chanpionship(1995年)

-

海外スーパー32Xで発売された上記スタジアムクロスの移植版。

-

コースが拡充されたほか、オリジナルのシーズンレースモードがあり、125ccクラスからスタートして最終目標であるスーパーバイククラスを目指すモードとなっている。

最終更新:2025年10月09日 01:22