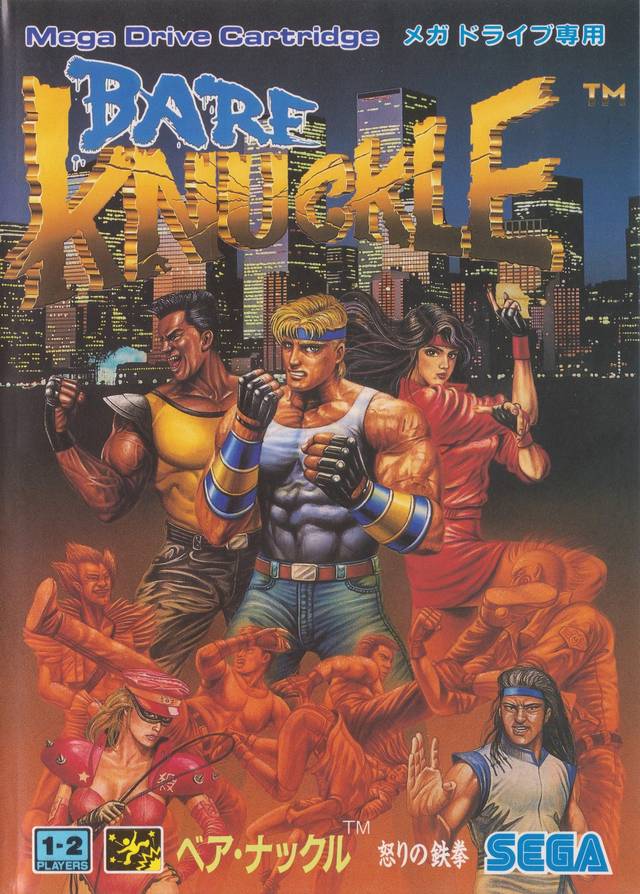

ベア・ナックル 怒りの鉄拳

【べあなっくる いかりのてっけん】

|

ジャンル

|

ベルトアクション

|

|

|

対応機種

|

メガドライブ

|

|

発売・開発元

|

セガ・エンタープライゼス

|

|

発売日

|

1991年8月2日

|

|

レーティング

|

CERO:B(12歳以上対象)

※バーチャルコンソール版より付加

|

|

配信

|

バーチャルコンソール

【Wii】2007年2月27日/600Wiiポイント

|

|

判定

|

良作

|

ベア・ナックルシリーズ

I / II / III / IV

|

概要

ファイナルファイトタイプのベルトスクロールアクションゲーム。

『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』がちょうど前週に発売された事もあり、あまり目立たない作品だった。

ストーリー

平和だった街は、いまや強大なシンジケートの手に落ちた!!

人々を守るはずの警察すらシンジケートに完全に支配され、街の治安は悪化の一途をたどった。街に渦巻く暴力と犯罪、恐怖、そして絶望……。

しかし今、元警官の3人の若者が立ち上がる。

彼らはこの街の腐りきった警察を飛び出し、自分たちみずからの手でシンジケートを叩きつぶすことを心に誓ったのである。

特徴

-

『ゴールデンアックス』と『ファイナルファイト』の要素を掛け合わせた様なゲーム。

-

使用キャラはバランスの良いアクセル、パワーキャラのアダム、スピードタイプのブレイズの三人。

|

+

|

各キャラの特徴

|

-

アクセル・ストーン

-

マーシャルアーツの使い手であり、バランスタイプのキャラ。

-

パワー・スピード共にバランスが取れており、攻撃の隙が少ないため使いやすい。

-

最大の欠点はジャンプ力が低く、ジャンプ攻撃のリーチも短いこと。このため窮地に陥った際の脱出手段が他の二人よりも限られる。

-

なお、本作の時点では後のシリーズで彼の代名詞となる「グランドアッパー」などの必殺技は登場しない。

-

ブレイズ・フィールディング

-

柔道の使い手であり、スピードタイプのキャラ。

-

通常攻撃のパンチが発生・リーチ・硬直共に優れている。このためパンチハメが非常に行いやすい。

-

その一方で足を使った攻撃は全般的に隙が大きく、誤爆してしまうと反撃必至。

-

アダム・ハンター

-

長身の黒人ボクサーであり、パワータイプのキャラ。

-

通常攻撃のコンボはアッパーで浮かせた相手を回し蹴りで吹き飛ばすという豪快なもの。最後の回し蹴りは周囲の敵を巻き込むことが出来る。

-

ボクサーと言う肩書きながら3人の中で最も優秀な飛び蹴りを持つ。出が早い上にリーチが長く威力もそれなりに高いため、囲まれた時などに重宝する。

|

-

使用するボタンは3つで、それぞれジャンプ、攻撃、スペシャル攻撃に割り当てられている。

-

『ゴールデンアックス』同様に、攻撃+ジャンプボタン同時押しで「背後攻撃」が行える。これは名前通りに自分の背後に向けて攻撃を放つもので、レバー操作での振り向きを挟む事なく後方の敵を攻撃できる。

-

一見すると地味なアクションだが、ダメージ・判定ともに優秀。一部の敵に対してはこのアクションを活用できるかどうかで難易度が大きく変わる。

-

つかんでいる状態でジャンプボタンを押すと相手の背後に回る事ができ、その状態で攻撃ボタンを押す事で大ダメージのジャーマンスープレックスを繰り出す事が出来る。

-

このシステムは『ファイナルファイト』で言う「パイルドライバー」に相当する大技だが、全キャラクターがパイルドライバー相当の技を使えるベルトスクロールアクションは当時は非常に珍しかった。

-

Sの回数が1以上あるときにAボタン(オプション変更可能)でスペシャル攻撃。仕様は全キャラ共通で、かつての警官仲間が遠距離からロケット砲等で援護してくれるというもの。

-

『ゴールデンアックス』の魔法に似て画面にいる全ての敵にダメージを与えるが、屋内ステージでは使用できないという制限がある。

評価点

-

バランスが良く完成度が高いアクション

-

殴る、蹴る、投げるの基本的なアクションのパターンが豊富で、キャラがしっかり掛け声を上げたりする。

-

本作独自の操作方法自体は少ないが爽快感のあるアクションが特徴。

-

2人同時プレイ可能。

-

当時の家庭用ゲーム機で出ていたベルトスクロールアクションは二人同時プレイが出来ない物が多かった為、非常に評価できる。

-

また2人で組み合うと"協力技"が出せる。協力技は本作以降に発売されたベルトスクロールアクションで度々見られる存在である。

-

良好な楽曲群

-

巨匠・古代祐三氏が手がけたBGMは20年近くたった現在でも聴き応えがある超名曲揃い。FM音源を最も有効活用した作品だと言っても過言ではない。

賛否両論点

-

お手軽かつ強力なパンチハメ

-

今作はファイナルファイトよろしくパンチハメを繰り出す事が出来るのだが、やり方は「パンチ1~2発→攻撃を止める→再びパンチ1~2発」。パンチの際に後ろに振り向いてキャンセルする必要が無いので、超が付く程の簡単コマンドで繰り出す事が出来る上、パンチハメが有効なボスも何体かいる。

-

何故、今作のパンチはめが強いのかというと、敵をパンチでひるませた際に非常に長く硬直状態になる事から、結果的にパンチの際に振り向く必要がなくなり超簡単なハメが成立してしまう。

-

キャラの技コマンドについて

-

今作における各プレイヤーキャラは全員が同じコマンドで技を繰り出せる事から、持ちキャラを変えても乗り換え先のキャラに対してすんなりと操作を馴染ませる事が出来る。

-

反面、今作ではキャラ毎の固有技コマンドが存在していない事から、「このキャラはどんなことが出来るだろう」という様なワクワク感が少し薄れてしまっていると言わざるを得ない。

-

ステージ内のアイテムについて

-

今作ではファイナルファイトの例に倣い、ステージ内に配置されているオブジェクトを破壊することによってアイテムが出現する形式が取られているのだが、配置されているアイテムについては、入手の際にランダムが絡む物が存在しない。

-

アイテム入手にランダム性が絡まない事により、ステージ内のアイテムの位置や効果については比較的覚えやすくなっている反面、アイテムのランダム入手ポイントが存在しない事から、アイテム運に頼った攻略も今作では不可能になっている。

問題点

-

難易度が高い

-

本作はシリーズの中でも難易度が高い部類。1面の最初に遭遇する下っ端の雑魚ですらやたらと回り込みを多用する上に正面から殴り掛かりに行くと簡単に攻撃を返されてしまう程の嫌らしさで、前半で待ち受けるステージ3ボスのアバデデで早くも全ステージにおける詰みポイントが登場してしまう始末。

-

中でも、プレイヤーキャラの一人のアダムは只でさえも難易度の高い今作の道中では不利な展開に陥りがち。というのも、アダムは移動速度やパンチの発生が遅い上パンチのリーチも短い事から、通常の雑魚敵でさえも手玉に取られやすい。「相手を殴ろうと思ったら逆に殴り返された」という事もザラ。

とはいえ、彼は上述の通り、パンチコンボのフィニッシュやジャンプキックに背後攻撃と強力な攻撃も持っている事から、パターンを覚えつつ強力な技も駆使していけるのならクリアは難しくない。

-

武器アイテムを拾った際のモーションは無敵状態ではない。今作で武器を所持している状態で敵の攻撃を喰らうとプレイヤーの後方ではなく目の前に落とす形になっているのだが、武器を拾うモーションの際に無敵が存在しない事から、武器を拾い直そうとすると敵のパンチを受けてしまい、「武器を拾う→武器を拾う隙を突かれて雑魚に殴られる」が繰り返される事で結果的に武器が消滅…という事が起こりやすい。

-

今作に登場する雑魚敵のうち、道化師の姿をした雑魚は武器攻撃が有効であり、そういった意味でも今作は武器攻撃も重要なのだが、武器を失ってしまうと途端に不利になってしまう事から、そのようなシチュエーションでは慎重に戦う必要がある。

-

また、後述のスペシャル攻撃が有限だったり、後半面の大量の雑魚敵も本作の難易度を引き上げている要員とも言える。パンチはめが非常に簡単に決まるのが救いか。

-

敵キャラ関連

-

本作は容量が少ない為かキャラクターのサイズが小さく映像に迫力が足りない。

-

キャラクターのサイズが小さい分、一つの画面で登場する敵キャラクターの量が最大で実に4人以上と、当時の家庭用ハードで発売されたベルトスクロールアクションの割には大量のキャラクターが登場する為、SFC版ファイナルファイトとは違う意味での怪我の功名とも言える。

-

雑魚キャラの種類が5種類と少ない。

-

苦肉の策なのか、低次面に登場したボスキャラが中ボスやステージボスとして度々使い回されたりしているのだが。

-

ザコ敵・中ボスのHPが表示されない。

-

本作の一部の中ボスはステージボス以上に強かったりするので困りもの。『II』以降は改善された。

-

プレイヤー関連

-

3人のプレイヤー使える技はどのキャラも基本的に一緒。

-

とはいえ、それぞれ技の性能が異なっているので、使っていても面白味が無い訳では無い。

-

メガクラッシュがない。

-

その代わりに本作ではシューティングゲームで言うボムのような役割の「スペシャル攻撃」が登場する(特定のエリアでは使用不可)。

「スペシャル攻撃」は特定のアイテムを拾うと使用回数が増加するが、当然ながらミスると最初の1個以外は没収されてしまうので、ベルトスクロールアクションなのに抱え落ちが生じてしまうという珍しい光景も。

-

キャラの動きが遅く、ジャンプ力も低いため、動かしていて爽快感は皆無。

総評

容量が少なく映像面はやや難有りだが、爽快感・ゲームバランス・音楽等は高水準の仕上がり。

評価は高かったがキャラボイスが発生するたびにBGMが止まる『ゴールデンアックス』然り、「力を入れる場所が間違ってる」と酷評された『ファイナルファイトCD』然り、

「セガはベルトスクロールアクションに向いていないんじゃないか?」という概念を一蹴したのがこの作品である。

余談

-

『ファイナルファイト』が「重厚」な雰囲気なのに対しこちらは「軽快」。それが故かは定かではないが前者ではパワーキャラのハガー市長が以降シリーズの顔になるのに対して『ベア・ナックル』においてはパワーキャラが次回作で消えるジンクスが誕生する(ちなみに、スピード系のブレイズとバランス系のアクセルは皆勤賞)。

-

本作のスペシャルアタックのパトカーは『ESWAT』のEDに登場したパトカーに似ているが、本作と『ESWAT』の関係は不明。

-

本作の好評を受けて『II』『III』とシリーズ化された。本作の時点ではまだファイナルファイトの影響が色濃い作品だが、『II』以降はゲームシステム・世界観ともに

セガっぽいノリの独自性を発揮していくことになる。

移植版

-

本作はメガCDの『セガクラシック アーケードコレクション』やゲームギア、マスターシステム(海外セガマークIII)に移植されている他、GC/PS2の『ソニックジェムズコレクション』、Xboxアーケードの『ベアナックルコレクション』に『II』『III』と共に移植されている。

-

メガCD版は海外版の『ストリート オブ レイジ』名義に変更されゲーム内の字幕も英語に変更されているものの、内容自体は国内MD版におおむね準拠。加えてMD版とは異なりキャラの音声がクリアになっている。

-

ゲームギア版は敵の最大出現数とステージ数の減少、アダムのリストラ、スペシャル攻撃がボタン入力からアイテム取得と同時に発動と、下位ハードへの移植に伴いオリジナル版から様々な仕様変更がなされているが、グラフィックの再現度がかなりオリジナル版に忠実に再現されていたりとメガドラからゲームギアに移植されたタイトルの中では頑張っている部類と言える移植。

-

マスターシステム版は同じくハードの都合で敵の最大出現数が減少してしまっているが、ゲームギア版で削除されていたステージが復活していたり、アダムも復活している等、原作に近づける努力が見られる移植である。

-

またバーチャルコンソールでも『II』『III』と共に配信されている。

-

2025年4月11日より『セガ メガドライブ for Nintendo Switch Online』においても配信が開始された。

最終更新:2025年04月12日 07:01