本項目ではアーケード版『ARKANOID REVENGE OF DOH』と、その移植を含むファミコン版『ARKANOID II』について併記します。

ARKANOID REVENGE OF DOH

【あるかのいど りべんじ おぶ どぅー】

|

ジャンル

|

ブロック崩し

|

|

|

対応機種

|

アーケード

|

|

発売・開発元

|

タイトー

|

|

発売日

|

1987年6月

|

|

プレイ人数

|

1~2人(交互)

|

|

判定

|

良作

|

|

ポイント

|

アイテムは更に豪華で多彩に

前作の順当な発展形

|

ARKANOIDシリーズ

初代 / Tournament / REVENGE OF DOH (2) / Doh It Again / Returns / DS / Live! / Plus! / Eternal Battle

|

概要

1986年にアーケードで登場したブロック崩しゲーム『ARKANOID』の続編。

ゲーム本編に関しては前作から引き継いでいるため、本項目ではその変更点のみにとどめるものとする。

ストーリー

時間は流れ・・・・・・

次元要塞「Doh(ドゥ)」が復活!巨船「XORG(ゾーグ)」に巣喰い、次元を超えて宇宙に舞い降りた。

アルカノイド型巨船「MIXTEC(ミシュテカ)」先制スペースクラフト「VAUSII(バウスツー)」を「XORG」に向けて発進させた・・・・・・!

前作からの変更点

-

クリア後、左右のゲートが開き、どちらに入るかで次のラウンドを選ぶことができる。

新アイテムの追加

-

ニューディスラプション(N):ボールが常に3つに分裂する(1つ2つ落としても、生存しているボールから分裂)。

-

ツイン(T):バウスが2つ(横並び)になる。エキスパンド(E)よりも最大の守備範囲が広いが2つの間に隙間があるため、ここにボールが落ちてしまうと当然ながらミス。

-

イリュージョン(I):バウスが動いた後に幻影が残像のようについてきて、幻影でも跳ね返せる。

-

リダクション(R):バウスが半分に縮むが、その間は全ての得点が倍になる。

-

メガボール(M):イモータリティウォールを含めすべてのブロックを破壊し貫通する(外壁まで跳ね返されない)。

-

スペシャル( ):ランダムで効果が発動し、「32個分裂」や「メガボールの8個分裂」や「レーザー自動連射」といった強力なものもあれば、「フィールド上の敵がやたら増加するだけ」といったマイナス効果をもつものもある。

アイテムの仕様が変更

-

ディスラプション(D):ボールが8つに分裂にスケールアップ(前作では3つ)。

新仕様のウォール追加

-

リバイバルウォール:壊しても、しばらくすると復活する。そのためクリア条件に含まれない。

-

ムービングウォール:ハードウォール、イモータリティウォールの一種だが、一度ボールを当てると左右に動く。

評価点

-

ウォールのバリエーションが増えて更に面白味が増した。

-

それまでの「普通」「壊れにくい」「壊れない」だけだったが、動いたり、元に戻ったりと前作にはなかった新感覚。

-

また、壊せない壁も条件次第で壊せるというのも、シンプルな中にも変化を持たせたゲーム性に繋げている。

-

前作よりも大幅に増えたアイテムの数々。

-

これにより、一層変化のある展開が可能となり、また常に3つのボールになるニューディスラプションやイモータリティウォールまで貫通するメガボールなどは特に爽快感もひとしお。

-

前作から引き継がれたディスラプションも、8個になるなどたくさんのボールで一気に壊す爽快感がグッと増している。上記ニューディスラプションもその発展形と言えるだろう。

-

スペシャル取得時に発動することのある「32個分裂」に至ってはまさに圧巻。

-

クリア後に左右の扉が開き、常に次のラウンドを選択できることからやり込みの幅が広くなった。

-

一度クリアした後も、違うパターンを楽しめる。

-

やり込みという点では、バウスが縮むマイナス効果の代わりに得点が高くなる「リダクション」もスコアアタックの観点でその幅を広げている。

賛否両論点

-

「ニューディスラプション」の少々バランスブレイカー気味な仕様。

-

1つや2つ落としても残ったボールがまた3分裂するため、常に3つのボールでガンガン壊す爽快感が持続する。

-

「意図的に3つ同時に落とす」か「偶々3つ同時に取り損ねる」以外はミスにならないことでもあり、さすがにやりすぎな感も否めない。

-

とはいえ、ステージレイアウトやプレイ中の状況などアイテム取得時点によっては逆効果というケースもあるので決して万能とは言い切れない。

問題点

-

「ツイン」の判定が見た目より早く無くなる。

-

他のアイテムをとると、ツインの状態が無効化されてバウスが1つに戻るのだが、この状態移行までのタイムラグが若干あるため「触れているはずなのに跳ね返せず」ミスになることがある。

総評

アイテムや新種のウォールなど、すべて前作の発展形で飲み込みやすく、慣れ親しんだ中に新しい味を入れてきている。

特にアイテムに関しては、旧来の「ディスラプション」にしてもその効果が強力なものになっており、爽快感を高めることに重点が置かれていることも的確にユーザーの欲しているものがよくわかっていると言えるだろう。

ラウンドも左右で違うステージを用意するなどバリエーションも充実し「シンプルゆえに中毒性があるゲーム性」を順当にトータルバランスでムダなく発展させたものになっている。

その後の展開

-

1988年に『ARKANOID II』としてFCに移植(後述)。

-

FC版以外にはX68000(1988年、シャープ/SPS)、MSX2(1988年、タイトー/ニデコ)への移植版も発売されている。

-

2022年発売の『イーグレットツーミニ』の「パドル&トラックボールゲーム拡張セット」にアーケード3作品がまとめて収録されている。

-

しばらく動きはなかったが、実に10年後となる1997年3月に続編『ARKANOID RETURNS』がアーケードで稼働開始。

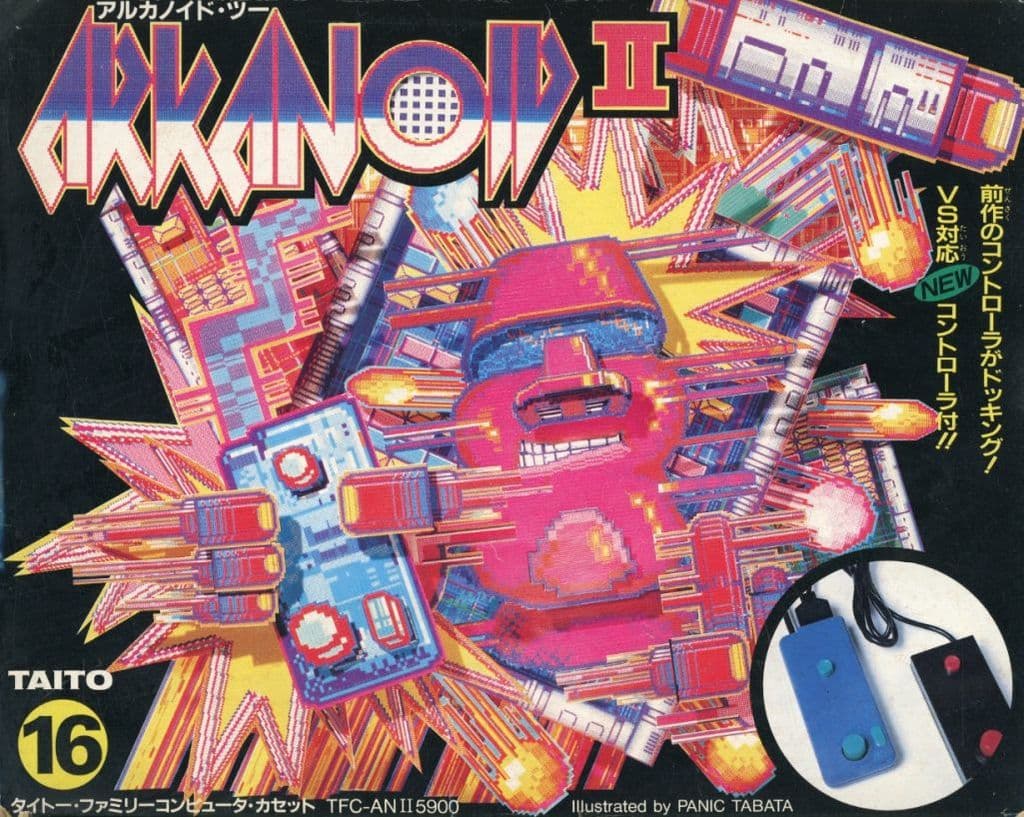

ARKANOID II

【あるかのいどつー】

|

ジャンル

|

ブロック崩し

|

|

|

対応機種

|

ファミリーコンピュータ

|

|

発売・開発元

|

タイトー

|

|

発売日

|

1988年3月8日

|

|

定価

|

5,900円(税抜)

|

|

プレイ人数

|

1~2人

|

|

判定

|

良作

|

|

ポイント

|

残念な点もあるが移植の質は良い

VSモードも楽しめて更にCPU相手の1人プレイも可

用途の広いエディットもできる

VSに対応した新しい専用コントローラー付き

|

概要(FC版『II』)

上記『ARKANOID REVENGE OF DOH』の移植作。

本作はそれに更にエディットモードや、2P対戦モードが付いている。

また、前作同様専用のコントローラーが同梱されている(普通のコントローラーでもプレイ可能)。

専用コントローラーには前作に付いていた専用コントローラーを連結できるので、これで2P対戦も可能になっている。

ゲーム本編に関しては上記と同等なため、本項目ではその独自の点のみにとどめるものとする。

内容(FC版『II』)

アーケード版との相違点

-

最初に前作のラストステージの再現となるステージ0から始まる。

-

いきなり前作のラスボスDOHとの戦となるが、攻撃をよけながら7回当てればクリアなので簡単。クリアするとオープニングのデモとアーケードのタイトル画面を介してラウンド1からスタートする。

-

アイテムの「スペシャル」に非対応。

-

ファミコンの性能で32個ものボールを同時制御は難しいので仕方ないのかもしれないが。

-

AC版では対象のブロックにぶつけるとアイテムがすぐ降ってきたが、FC版では一度ぶつけるとアイテムのマークの表示が一定時間でルーレットよろしく切り替わり、もう一度ぶつける、またはそのまま時間経過で落ちてくる仕様に変更された。

-

これにより「キャッチ」アイテムの価値が相対的に上がっている。

-

またルーレット中はその対象のブロックであってもアイテムが出ず、そのまま壊れるだけになる。

VSモード

-

左が1P、右が2Pになっており、その後ろに防御壁と言えるスコアブロックがある。

-

スコアブロックもノーマルウォール同様ボールが一度当たると消えて跳ね返る。

-

スコアブロックがなくなったところを抜かれると負けとなる。

-

両者の間には1Pモード同様の様々なウォールが配置されている。

-

5ラウンド勝負で先に3勝した方が勝ちとなる。

-

一戦ごとにプレイヤー間のウォールの配置は変わる。

-

最初のボールの発射権は1Pで、以降は前回勝った側に与えられる。

-

専用コントローラーでも、普通のコントローラーでも対戦可能。

-

また、本作の専用コントローラーにはコネクタを挿せるようになっており、同じ専用コントローラーまたは前作に付属していた専用コントローラーでの対戦も可能。

-

プレイヤー同士だけでなく、対CPUによる1人プレイも可能。

エディットモード

-

ヨコ11、タテ18ブロック分まで自由に作成ができる。

-

ゲーム中で使われているウォールは大体作成可能だが、ノーマルウォールは2色までで、ムービングウォールは使えない。

-

作成した面のセーブやロードができるが、データレコーダが必須でカセットテープに保存する方式。

評価点(FC版『II』)

-

移植としての質は良い。

-

スペシャルこそないとはいえ、全体的に高い質での移植ができており、爽快感のあるニューディスラプションや、更に8分裂になったディスラプションまでバッチリ再現されている。

-

ステージ0の導入により、初心者でもボスバトルが最初に練習できる。

-

前作はラストまでなかったこともあり、最終ステージでいきなりという少々理不尽に感じる部分もあったが、ちゃんと練習が用意された形になっており初心者にもやさしい。

-

対戦はシンプルながらエアーホッケー感覚で白熱する。

-

後ろにあるスコアブロックにより、一度だけは救済されるシステムも絶妙で、それを破った所を狙ったりする駆け引きも生まれる。

-

中央部に散乱しているウォールも、単純なエアーホッケーにはない変則的な動きを生み出している。

-

付属の専用コントローラーもちゃんと2人対戦に対応しており、専用コントローラー同士でも対戦できるなどハード面でのプレイフォローもバッチリ。

-

また当時としては珍しくCPU相手の対戦までできるなど、かゆい所にもしっかり手が届いた仕様になっている。

-

エディットも、ムービングウォールこそ使えないが本作でのシステムの大部分が使える仕様。

-

そもそもエディット自体が多くのプレイヤーの望まれていたので、その機能が設けられているだけでも喜ばしいことに違いない。

問題点(FC版『II』)

-

エディット面のセーブがよりにもよってデータレコーダ方式。

-

因みに、この方式を採用していたのは『エキサイトバイク』(1984年11月:任天堂)や『マッハライダー』(1985年11月:任天堂)なので、かなり時代遅れである。

-

タイトーは前年発売の『未来神話ジャーヴァス』でバッテリーバックアップを採用しているので本作にこそ欲しかった所だが、使われていないのは気が利かない。

-

後述のキャンペーンのためかと思いきや、そちらの応募方法はカメラ撮った写真を送る形式なので関係ない。

-

アーケード版にあったスペシャルアイテムがなくなっている。

-

マイナス効果の可能性もあったが、ツボればかなり強力だったので惜しまれる。

総評(FC版『II』)

前作に対して順当にグレードアップした本編はファミコンの性能上完全な形では無理だったものの、非常に高水準を保ったまま移植がされている。

更に理想のステージが作れるエディットモードやVSモードまで完備されており楽しめる幅も非常に広く、VSモードに関してはCPU相手に1人プレイにも対応しており、様々なプレイスタイルに対応した至れり尽くせりな仕様になっている。

単に発展版を移植させただけでなく、新しい楽しみ方も生み出しており、盛り上がれるゲーム性を持ち汎用性の高いゲームとして当時は元より現在でもシンプルながら幅広く楽しめるものとして高く評価できる。

その後の展開(FC版『II』)

-

アーケード同様長きにわたって動きがなかったが1997年1月15日『ARKANOID Doh It Again』がスーパーファミコンで発売。

-

当時は間近に迫った『ファイナルファンタジーVII』発売もありプレイステーションに市場の主役はバトンタッチしていたため、あまり売れずに終わった。

余談(FC版『II』)

-

エディット機能を利用したデザイン画面のアイデア募集のキャンペーンが行われた(昭和63年4月30日まで)。

-

その中で優秀作品33面をソフト化した非売品『ウラナイドII』が採用対象者33名と他267名(計300名)に抽選でプレゼントされる予定だったが、写真の現像に時間が掛かるせいか採用作品の応募は少なかったためか、キャンペーンが中止となった(参照)。

或いは同時期にタイトーのCI新ロゴを社内で企画の最中であった。

-

タイトルの由来は「裏面」という意味と非売品「売らない」を掛け合わせたダジャレ。

-

再販版ではカートリッジの右下にタイトー新ロゴ版が存在している。

最終更新:2025年05月25日 03:07