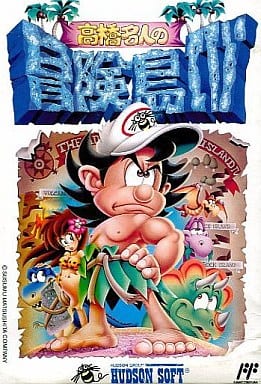

【たかはしめいじんのぼうけんじまふぉー】

| ジャンル | アクション |  |

| 対応機種 | ファミリーコンピュータ | |

| 発売元 | ハドソン | |

| 開発元 | ナウプロダクション | |

| 発売日 | 1994年6月24日 | |

| 定価 | 5,800円 | |

| プレイ人数 | 1人 | |

| 判定 | 良作 | |

| ポイント |

ファミコンの歴史を締めくくったのは高橋名人 豊富なアイテムを用いた自由探索型にモデルチェンジ 多彩なミニゲーム 初代要素は最強要素に神格化 |

|

| 高橋名人関連作品シリーズ | ||

1994年6月に発売された、ハドソンの高橋名人を主役に据えたアクションゲーム『高橋名人の冒険島』シリーズのファミコン最終作。

『III』は『II』を踏襲した順当な続編だったが本作はシステムが一新された新作らしいものとなっている。

主体はアクションながら、キーアイテムを回収したり、それによって行動範囲を広げるRPG的な要素も持っている。

また本作は1983年に発売されたファミリーコンピュータの最後の公式ソフトとなった。

高橋名人が恋人ティナや仲間たちと楽しく暮らす平和な島アドベンチャーアイランド。

ある日、空から現れた怪しい影が仲間の恐竜たちを次々とさらってしまい、残ったのは名人とティナだけ。その者に島の動物たちは洗脳され、島の地形も変わってしまった。

名人はティナを家に残し残ったわずかな仲間たちとともに島の平和を守るために冒険に出るのだった。

ウエポンアイテム

主に名人が武器として使うもの。

恐竜キャラを帯同している時に使うと恐竜キャラは一旦消えるが使った枠に対応したトランプカードとして格納されるので、いつでもまた呼び出すことができる。

スペシャルアイテム

1つずつストックできて、いつでも使える。

その他アイテム

基本的に取ったその場で効果が出るもの。

パワーアイテム

特定のアイテムさえあればどこでも行ける自由度の高さ、旧来通りのアクションの良さに加えて更に豊富なミニゲームなどボリュームでは文句なし。

選択できる豊富なアイテムとその使いどころのメリハリなどはしっかりと付けられており、長時間プレイでもだれにくい作りでパスワード式ながら文字数や使用文字は抑えられて扱いやすく中断・再開もお手軽なシステム。

個性豊かなお助け恐竜キャラなど過去作の良い部分は踏襲しながらゲーム性は全般的に新しくモデルチェンジして、伝統と革新を両立して融合がなされている。

「最後のファミコンソフト」の名目ばかりが注目されがちだが、それを抜きにしても堂々と名作を名乗れるほどで、家庭用ゲームの礎を築いたファミコンの大トリを名実ともに飾ったと言えるだろう。

*1 本作では食べすぎにより太ってしまい飛べなくなっている。

*2 とはいえ『3DO』そのものはハード自身が59,800円と目玉が飛び出るほど高額だった上にソフトは日本では受けの悪い外国のモノばかりで日本のゲーム市場のニーズにかすりもしないラインナップだったことで結果的に見向きもされなかった。同年11月セガサターン(セガ)・12月にプレイステーション(SCE)の32bit機2大巨頭が台頭してやっと次世代が始まったと言えるだろう(それでも市場の主役が交代したと言えるのは1996年後期頃)。

*3 ボックシングなどのタイトルマッチの形式で「ドクターマリオ」「マリオカート」など任天堂の対戦ゲームを対象として、それぞれに王者がおり、勝った者は王者として次回は挑戦を受ける立場となる(必然的に次回の出場権を得たことになる)。