本ぺージではAC版『1942』及び各種移植版を扱う。

1942

【いちきゅうよんに】

|

ジャンル

|

シューティング

|

imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 |

|

対応機種

|

アーケード

|

|

発売・開発元

|

カプコン

|

|

稼動開始日

|

1984年12月

|

|

プレイ人数

|

1~2人(交代)

|

|

レーティング

|

CERO:A(全年齢対象)

※バーチャルコンソール版より付加

|

|

配信

|

バーチャルコンソールアーケード

2010年12月21日/800Wiiポイント

|

|

判定

|

なし

|

|

ポイント

|

記念すべき19シリーズの第一作

宙返りを始めとするアドリブ重視の攻略法

|

|

カプコン19シリーズ

|

概要

1984年にカプコンからアーケードにリリースされた縦シューティング。

後にシリーズ化もされる『19シリーズ』の記念すべき一作目であり、『バルガス』に次ぐカプコンリリースの縦シューティングでもある。

自機である「P-38ライトニング」を操り、ミッドウェイから沖縄までの激戦区を乗り越えるのが目的。

言い換えれば「アメリカ軍パイロットとして大日本帝国海軍を壊滅させるゲーム」である。

主なルール

-

一人~二人交互プレイ可能、全32ステージ構成。

-

残機制、戻り復活ですべてなくなるとゲームオーバー。

-

レバーにて自機の八方向移動操作、ボタンは2つ(ショット、ループ)。

-

ショットは前方型のシンプルな攻撃であり、攻撃範囲はあまり広くはない。本作では画面に出せるショットの数が限られている(非パワーアップ時は3、パワーアップ時は4)。

-

ループボタンにて「R」ストックを1消費し、自機を宙返りさせる。宙返り中は一定時間無敵となりその間もある程度の移動調整が可能。しかしその間はショットが撃てなくなり、時間が切れるとわずかな隙が生じる危険を伴うため、使用するにはある程度の計画性も重要となる。

-

「R」ストックは初期値が3つ。また、そのステージをクリアすると消費された「R」ストックは初期値(3)に戻る。

-

時折登場する赤編成敵機を全滅させるか、特定の敵機を倒すとアイテムを落とす。以下その詳細。

|

赤編成敵機を全滅させると出現

|

|

Pow(緑)

|

自機ショットのショットの幅が広くなるパワーアップ。一個取得すればフルパワー。

|

|

Pow(白)

|

画面内の敵を全滅させる。

|

|

Pow(灰)

|

自機両端に補助オプションにあたるサイドファイターを付ける。

サイドファイターは自機とは別にショットを放ってくれ、攻撃範囲が増す。

敵に触れたり敵弾に被弾するとそのサイドファイターは消滅してしまうが、

通常では耐久力のある中~大型の雑魚敵に当てるとそいつを一撃で破壊してしまう。

また、ボス戦では一時的にサイドファイターは戦線から去ってしまう(ボス撃破後に戻ってくる)。

|

|

Pow(橙)

|

一定時間、敵が弾を放たなくなる。

余談だが、『バルガス』にも似たような効果のアイテムが存在した。

|

|

Pow(黄)

|

「R」ストックが1追加される。

|

|

Pow(黒)

|

自機の1UP。滅多に出現しない。

|

|

Pow(赤)

|

スコア1000点ボーナスのみ。(他のアイテムもスコア1000点ボーナスは入る)

|

|

雑魚を200機破壊すると登場する小型機を倒すと出現

|

|

弥七

|

スコア5000点ボーナス。

|

-

本作にはボスが存在しないステージもあり、その場合は進んだ後に待つ味方空母の場所にたどり着けばステージクリア。

ボスがいる場合はそれを撃破すればステージクリアとなる。

-

ステージクリア後は倒した雑魚の破壊パーセンテージ表示がされ、スコアボーナスが入る。

-

4の倍数ステージは雑魚敵が弾を撃ってこなくなるというボーナスステージ的な「ポイントアップステージ」となっている。但し大型系の敵は弾を撃ってくる他、別に自機が無敵になる訳ではないので敵に衝突すれば他のステージ同様ミスとなってしまう。

-

店舗側によりハードランク設定にされていると、ポイントアップステージでも容赦なく雑魚敵が弾を撃ってくる。

-

また、ボーナスステージでミスをすると、バカにしたようなBGMが流れる。

評価点

-

宙返りの採用により、パターンゲーに一石を投じた

-

それまでのシューティングでは弾や敵に追いつめられた際はなす術もなくミスになっていたが、宙返りにより、「あと一歩で逃げ出せなかった」という絶体絶命な状況からもプレイヤーのアドリブによって脱出出来る点が評価された。

-

しかし、敵や弾に反応出来ずにぶつかってミスになる事も多いため、宙返りを使いこなすのはなかなか難しく、また使わない事によるボーナスも存在するため、よい意味でスパイスとなっている

-

本作以降のシリーズでも「宙返り」は登場するが、演出の一環やフレーバー程度の扱いであり、本作ほど重要視はされていない。

-

シューティングゲームとしての先進的なアイデアの数々

-

「Pow」を取る事で画面全体の敵や弾が一度に消滅する所謂「メガクラッシュ」、オプション兼シールド的な役割を果たす「サイドファイター」など以後のシューティングにも見られる数々な要素が採用されている。

-

メインBGMは「モールス信号風」という独特な曲調であるが、印象的であり雰囲気にも合うものとなっている。

-

7、15、23、31ステージではステージ終盤にボスの大型爆撃機の「亜也虎」との戦闘が挟まるが、それまでモールス信号風だったBGMが突然おどろおどろしいBGMに変わり、画面全体を使った超巨大爆撃機「亜也虎」が出現しプレイヤーの度肝を抜いた。

-

7、15、23ステージでは緑色で画面上から出現。しかし31ステージでは色が灰色に変わり、画面下から出現する。

-

「亜也虎」はシリーズの象徴になり、続編にも登場している。

賛否両論点

-

メインBGMは「モールス信号風」の音とノイズ音を組み合わせた行進曲風であり、甲高い旋律が妙に耳に残る。

史実上の戦争をモチーフにした本作とマッチした雰囲気を評価する声もあるが、BGMというよりは雰囲気重視の環境音的な趣が強い。

-

本作の移植版を収録したオムニバス集『カプコンジェネレーション 第一集 撃墜王の時代』では、大幅なアレンジが施され別物になっている。

問題点

-

冗長な展開

-

ゲーム全体の変化が乏しく、終始「海面」か「島」の上を飛び回って敵の飛行機を撃つだけという内容。

-

1ステージがかなり長く、しかも全部で32ステージもあるため、ハッキリ言って冗長な展開になっている。

クリアに1時間以上かかるため回転率も良いとは言えない。

-

通常のステージBGMが1曲のみなので聴き飽きやすい。

-

敵弾が見づらい

-

敵弾が小さく目立たないため、背景によっては知らぬ間に被弾してミスになってしまう事がある。

総評

記念すべき19シリーズの一作目にあたる作品だが、ゲーム的にはごく平凡な作りで、良くいえば遊びやすく、悪くいえば地味な印象を持つ作品である。

全体的に初見殺しは少なく、どちらかといえば純粋にプレイヤーの腕前が求められるアドリブ重視な攻略方がメインとなる。

但し、自機の居場所によっては何の前触れも無く敵が出現することもあるので、その辺はある程度の覚え要素も絡んでくるだろう。

シリーズ初期の本作からして敵の動きがトリッキーな節があり、ただショットを撃っているだけでは効率のいい攻略は望めない。

敵破壊だけではなく、ちょこまか動く敵を回避する避け技能の両面が必要であり、「簡単だと余裕をかましていると、いきなり敵の特攻を食らう」という危険性に注意しつつ攻略しないとクリアは難しいところ。

本作のゲームシステムは若干『バルガス』に通じるものがあり、トリッキーな敵の動き、弥七の存在、アイテムの性能といった部分に類似点がある。

自機の宙返りや、サイドファイターといったシステムは後にも影響をあたえ、19シリーズになくてはならない存在になるのはシリーズファンなら承知の通りだろう。

まだマイナーメーカーだったカプコンのゲームとしては商業的にヒットし、家庭用移植も多くされている。

また、近年のレトロゲームを取り扱うゲームセンターでも稼働している事が多く、稼働から30年以上経った2017年現在でも長く遊ばれている作品である。

余談

-

本作より登場しシリーズの顔となる超大型機『亜也虎』の名前は、本作のコンポーザーの森亜也子氏が由来となっている。

-

ネーミングの理由は、開発を手掛けた岡本吉起氏の回想によれば「彼女の見た目が背高ノッポなところから、「デカイのを出そうか」というアイデアを思いつくきっかけになった」と述べている。

-

なお「富嶽」は(計画だけなら)実在している。

-

4ステージおきに戦場が変わり、ステージ開始時に戦場の名前が表示される。

ミッドウェイ、マーシャル、アッツ、ラバウル、レイテ、サイパン、硫黄島、沖縄と転戦していき、背景がそれらしいものに変化する。ファミコン版では戦場表記はない。

このため、タイトルは「1942」だが、実際には1942年以降に日本軍が玉砕した戦いが舞台になっているという、国産ゲームとしてはプレイヤーを複雑な気持ちにさせる内容。エンディングも日本の降伏を思わせるような作り。

-

主人公機の「P-38ライトニング」は実在する陸軍機で本作のように空母から空母に発着する事は無いが、以後の続編でも主人公機として空母から元気に発進している。

-

このような設定になったのは「P-38」が、様々な飛行機が飛び交う画面の中でも一目でプレイヤー機だとわかるような特徴的な形をしているためだと思われる。

-

また、史実において「大日本帝国海軍司令長官・山本五十六が乗っていた機体(一式陸上攻撃機)を撃墜した機体と言うイメージが強かったからかもしれない。

-

なお、誤解されがちだが一式陸攻はれっきとした海軍機である(意味合いとしては、空母ではなく陸上基地専門で運用する攻撃機と言ったところ)。

-

以後の19シリーズでも『1943改』を除いて主役機を務めた他、他社の『ストライカーズ1945』でも主役機として登場するなど、第二次世界大戦モノをモチーフとしたシューティングゲームの中で「P-38」はかなりの頻度で登場している。ひとえに本作及び、「19シリーズ」の功績と言える。

家庭用移植

-

ファミリーコンピュータ版(1985年12月11日発売、カプコン)

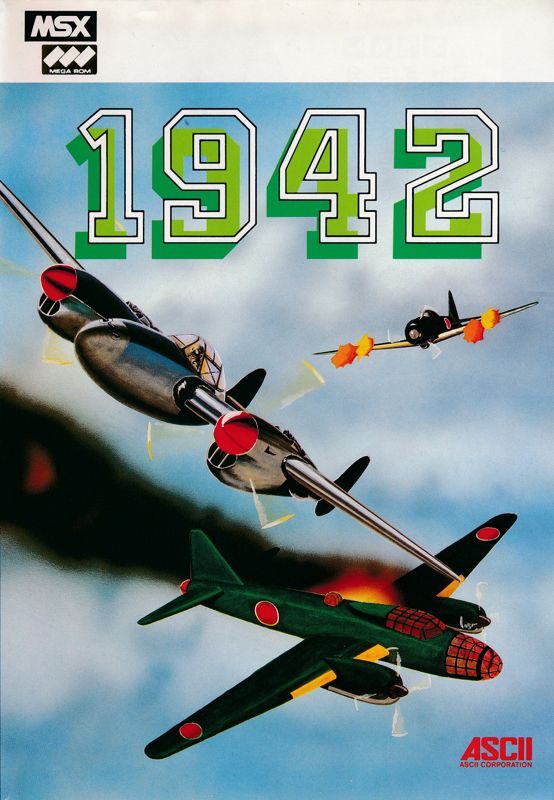

-

MSX / MSX2版(1986年、アスキー)

-

PC-8801MkIISR / X1 / FM-7版(1987年、アスキー)

-

オムニバスソフト

1942(FC)

【いちきゅうよんに】

|

ジャンル

|

シューティング

|

|

|

対応機種

|

ファミコン

|

|

発売

|

カプコン

|

|

開発

|

マイクロニクス

|

|

発売日

|

1985年12月11日

|

|

定価

|

4,900円

|

|

判定

|

劣化ゲー

|

|

ポイント

|

カプコン初のFCソフト

悪名高き劣化移植

|

概要(FC)

アーケード版(以後、AC版)の移植であり、カプコンのファミコンソフト第一弾である。

基本部分は同じではあるが、アーケードとのスペックの差から様々な要素が劣化してしまい、よく劣化移植の代名詞のように扱われる事が多いソフトでもある。

問題点(FC)

-

あらゆる演出がカットされた

-

「ポイントアップステージ」や「戦場名」の表示がカットされてしまい、全てのステージが同じように扱われている。

-

一応、「ポイントアップステージ」にあたるステージでは、AC版と同様に敵が弾を発射して来ないが、表示も何もないために何故か敵が弾を撃ってこないステージにしか映らない。

-

戦場のグラフィックも最後の市街地(沖縄)を除いてはほぼ同じ島のグラフィックになってしまい、メリハリが無くなった。戦場名も表示されないので感情移入も出来ず、それでもって32ステージの長丁場であるのでAC版以上に辛い展開となっている。

-

「亜也虎」の演出の劣化

-

「亜也虎」が出現する付近になると海面が中途半端に消え、こぢんまりとした「亜也虎」が背景に描かれており、周りの海面ごと上下にスクロールして動きを無理やり表現するといった色々と残念な形になってしまっている。加えて、BGMも変わらない。

作品を象徴するボスキャラなのに、これでは背景に描かれた砲台型の雑魚である。

-

少なくとも本作の直後に発売された『エグゼドエグゼス (FC)』のボス戦では、一般的なFCのSTGで見られる「背景を単色で塗って背景のスクロールを隠す」手法が取られており、本作よりうまく表現できている。

-

サウンド面の劣化

-

BGMの大半がカット。加えてモールス信号風のメインBGMもそれほど長いBGMでもないのに関わらず後半部分がカットされている。

「亜也虎戦」のBGMがカットされた都合上、ゲーム中BGMは実質短縮されたメインBGMのみになっている。BGMも原曲よりも若干だがテンポが遅めになっており、スクロール自体の動きの緩慢化も相まって単調さが増している。

-

ゲーム中は常に自機の弾の音しか鳴らず、雑魚敵は無音で死んでいくので爽快感がない。加えて、自機の弾の発射頻度と弾の音が合っていないため、音は鳴っているのに弾が出ていないと呼ばれるような現象が発生している。

-

また、ショット音のクオリティも低く、トロトロとした音であるため、延々とハエ叩きをしているような感覚に陥る。

-

全体的な動きの劣化

-

全体的にガタガタとしたスクロールになっており、滑らかさがない。加えてスクロール速度もAC版よりもかなりゆっくりなので冗長さに拍車がかかっている。

-

敵はAC版と同様に多数出現するが、一度にたくさん出た場合は一部の敵がチラつきによりステルス機になってしまい、知らない間にぶつかる事がザラにある。おかげで敵機が増える中盤以降はプレイが非常に厳しい事となる。

|

+

|

ネタバレ

|

最終ステージをクリアすると、真っ黒な画面に「CONGRATULATION」と一瞬表示された後、ゲームオーバーになる。

アーケード版に輪をかけて冗長な32ステージをクリアした挙句にたった一言で全て片づけられるので脱力感が凄まじい。

AC版からしてそこまで凝ったエンディングではなかったものの、いくらなんでも簡素過ぎるものである。

|

評価点(FC)

-

敵の速度が落ちており、加えて画面サイズの違いから弾切れが起こりづらく、序盤の難易度が下がった。

-

この変更により「宙返り」を使いやすくなったという点もプラスに働いており、初心者に易しくなったといえる。

-

ゲームオーバー後のコンティニューも完備、当時よくあった隠しコマンドではなく、タイトル画面から直接行える。

-

ゲームの雰囲気を再現出来ている部分もある。

-

Powアイテムによる「サイドファイター」「メガクラッシュ」といった要素はカットされずに実装されており、グラフィックも一部を除いてはAC版に近い物となっている。

-

敵の動きはそれなりに再現出来ており、ファミコンにしては出現数も多い、雲霞の如く襲ってくる敵機をかわしながら進んでいくといったAC版のゲーム性は再現出来ている。

ステルス機は何とかして欲しいが

総評(FC)

AC版の最大の問題点である「冗長でメリハリに乏しい」という点がさらに悪化しており、加えてFC版の独自の魅力もない典型的な劣化移植である。

同じくマイクロニクス社による移植作品である『魔界村』や『ソンソン』、『エグゼドエグゼス』と並んで劣化(クソ)ゲーとして語られる事が多い作品になってしまった。

現在ではAC版の完全移植が多岐にわたるプラットフォームに存在するため、わざわざ本作をプレイする意義は非常に薄いと言えよう。

1942(PC)

【いちきゅうよんに】

|

ジャンル

|

シューティング

|

|

|

対応機種

|

MSX、MSX2、PC-8801mkIISR、X1、FM-7

|

|

発売元

|

アスキー

|

|

発売日

|

【MSX】1986年12月

|

|

定価

|

【MSX】5,800円

|

|

判定

|

劣化ゲー

|

概要(PC)

移植はアスキーが担当。

アーケードゲーム『1942』の移植だが、本作はどちらかというとFC版の移植に近い。戦場名が表示されないなども同じ。

やはりマシン性能の問題があり、十分な移植とは言い難かった。

問題点(PC)

-

移植先の大半がハードウェアスクロールを持っていない機種で、動きはガクガク。さらにチラつきも発生する。

-

スプライト機能も無い、PC88版、X1版、FM7版でこれらの欠点が際立っている。

-

加えて、PC88版とX1版は「効果音が鳴るとBGMが完全に潰れる」「自機の移動速度を上回る高速の敵弾(斜め撃ちが異様に早い)」といった問題も抱えている。

-

PC88版はFM音源ボード対応にもかかわらず、X1版と同様にPSG音源しか使用していない。

-

尚、FM7版では効果音と敵弾の問題点は改善されているため。上記2機種よりは比較的マシになっている。

-

MSX版はスプライト機能の恩恵で比較的スムーズな動き。チラつかないのもMSX版のみ。

-

またMSX2版はスプライト機能に加え縦方向へのハードウェアスクロールを持っているので、PC版の中では一番スムーズ。

-

敵に斜め移動などがあまりなく、直線的な動きとなっている。この点はFC版以上に劣化。

評価点(PC)

-

FC版になかった破壊音などは出るようになっている。

-

MSX2版は色彩が豊かになっており、FC版を含めた各移植版の中では一番見た目がいい。

総評(PC)

マシン性能の差はいかんともしがたく、原作に対し劣化したのはやむを得ないだろう。ただ遊べないというほどの出来ではない。

最終更新:2024年08月16日 09:20