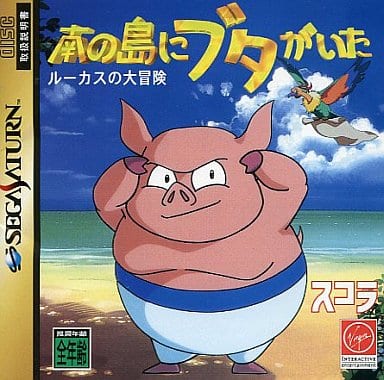

【みなみのしまにぶたがいた るーかすのだいぼうけん】

| ジャンル | パズルアクション |  |

| 対応機種 | セガサターン | |

| 発売元 |

スコラ (販売元)ヴァージン インタラクティブエンターテインメント |

|

| 開発元 | エス・キュー・フォア | |

| 発売日 | 1996年10月10日 | |

| 定価 | 6,380円 | |

| プレイ人数 | 1人 | |

| レーティング | セガ審査:全年齢 | |

| 判定 | クソゲー | |

| ポイント |

デス様に匹敵する低評価を叩き出した問題作 あらゆる要素がサターンの水準に達していない アクション部分は80年代でも許されない出来 しかしパズル要素の殆どはまともに遊べる完成度 それを踏まえてベストエンド条件を知ると難点が緩和される |

エス・キュー・フォアより企画・開発されたゲーム。販売元はあの『美食戦隊 薔薇野郎』を生み出したヴァージンインタラクティブエンターテインメントである。

基本は横スクロールアクションだが、『ワギャンランド』よろしくボス戦の代わりにパズルを攻略していくのが大きな特徴である。

本作はサターンソフトの中でもかなりの酷評を受けており、かの『セガサターン・マガジン』ではあの『デスクリムゾン』と同オッズを叩き出した事で知られている。最終的にはワースト10位まで持ち直したものの、今なお「サタマガで最下位争いを繰り広げたゲーム」として名高い。誌面での通称は「ブー太郎」。

ちなみにタイトルの元ネタは、NHK『みんなのうた』で1990年代に流れていた爆風スランプの楽曲『東の島にコブタがいた』より。

はるか南の島に、ブタたちの住む6つの島がありました。ある日、その島に住んでいるルーカスは、伝説の卵があることを知り、島の奥へと入って行きました。そして、ついにルーカスは伝説の卵を見つけ出しました。ところが、伝説の卵を守っていた親鳥のオルティスは怒り、不思議な力で島のブタたちをさまざまなものに閉じ込めてしまいました。ルーカスは自分のあやまちに気づき、島の仲間を元に戻すために、冒険の旅に出て、オルティスがしかけたパズルゲームに挑戦するのです。

(取扱説明書より引用)

おそらく本作が酷評された最大の所以。操作性が非常に悪く、例えるなら「かなり出来の悪いPCフリーゲーム」とも言うべき代物。

グラフィックは初期のPCエンジンゲーレベルであり、サタマガで下位争いをしていた『デスクリムゾン』『FIST』と別ベクトルで肩を並べられるほど酷い。

| + | パズル内容 |

このように本作は多くの問題を抱えているのだが、実は殆どのパズルの出来は決して悪くなく、「クソゲー」とは程遠い作り込みとなっている。

確かに本作はフルプライスソフトとして色々アウトだが、「サターン最悪のゲーム」と呼べるかどうかはまた別の話で、評判が先行している部分は否めない。

| + | ... |

「最低評価を受けたクソゲー」と聞くと全く遊びどころの無いゲームを想像してしまうが、本作は決して悪いところづくめのゲームではない。

ゲーム内にちりばめられたパズルはきちんとした作りとなっており、算数が好きな人であればこの点を楽しむ事も可能である。

最終的に「サタマガ」のワーストを脱却できたのも、こうしたフォロー点があったからと思われる。

逆に言うと、本作はそういった長所を潰してしまうくらい大きなマイナス要素を抱えているとも言い換えられる。

アクション部分はグラフィック・操作性共にサターンとは思えないクオリティで、購入者から顰蹙を買っても仕方がないほど粗い。せっかくの長所であるパズルに関してもクリア困難な二つのせいで台無しにされている。

『スーパーマリオ64』『バイオハザード』といった革新的な作品が出た年のゲームにもかかわらず、その中身は前世代機でもアウトな代物である。

言うなれば、今作は減点法でクソゲーの烙印を押されてしまった作品と言えるかもしれない。

*1 たとえば、主語と述語が一致しない文が結構な頻度で出てくる。

*2 92年から行われている、小学生向けの算数コンテスト。

*3 こうしたUIは他の一部パズルに存在するのだが、ボードターンに実装されなかった理由は不明である。

*4 海外版ファミコン(NES)の未発売クソゲー。52個収録されているアクションゲームの殆どに問題があり、差別化も殆ど出来ていない惨憺たるソフトとして知られている。以前は本サイトにも記事があったが、ルールの整理に伴って2021年に削除された。

*5 正確には小人のうち1人はルーカスだが、本項ではわかりやすさを重視して「小人」と表記する。

*6 将棋用語。互いが最善手を打ち続ける事で生じる無限ループのこと。

*7 『グランディア』のスタッフロールにこの会社の事は一切書かれていない。

*8 また上記のシナリオ原案スタッフも、番組内アニメのスタッフとして参加している。