本項目ではSFC用ソフト『学校であった怖い話』と、移植版であるPS用ソフト『学校であった怖い話S』の紹介をしています。

【がっこうであったこわいはなし】

| ジャンル | サウンドノベル |  高解像度で見る 裏を見る  |

| 対応機種 | スーパーファミコン | |

| メディア | 24MbitROMカートリッジ | |

| 発売元 | バンプレスト | |

| 開発元 | パンドラボックス | |

| 発売日 | 1995年8月4日 | |

| 定価 | 11,800円 | |

| 書換 |

ニンテンドウパワー 1997年12月1日/1,000円/F×6・B×4 |

|

| プレイ人数 | 1人 | |

| セーブデータ | 3個(バッテリーバックアップ) | |

| レーティング | CERO:C(15才以上対象)(*1) | |

| 配信 |

バーチャルコンソール 【Wii】2008年8月5日/800Wiiポイント 【WiiU】2014年8月27日/823円 |

|

| 判定 | 良作 |

「今度の新聞で、うちの高校の七不思議の特集を組もうぜ」

従来のサウンドノベルとは一線を画す、「短編集」という形を取ったゲームソフト。

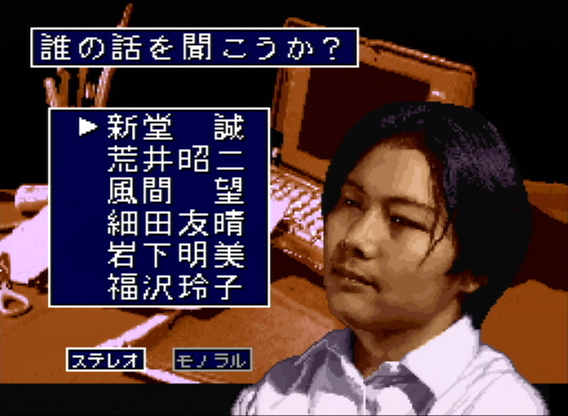

6人の語り手から好きな順番で怪談を聞くという内容で、誰をどの順番にしたかによってまったく違う話を聞くことができる。

更に各エピソードは、従来のノベル同様選択肢によって細かく分岐していく。

また、特定の条件を満たさないと聞くことのできない「隠しシナリオ」も用意されており、シナリオのバリエーションの豊富さに関しては他の追随を許さないソフトとなっている。

監督・脚本はパンドラボックス(現・シャノン)社長で、『ラストハルマゲドン』や『BURAI』を手掛けた飯島健男(現・飯島多紀哉)。

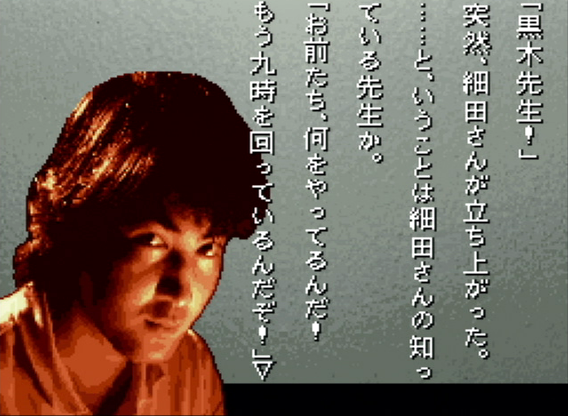

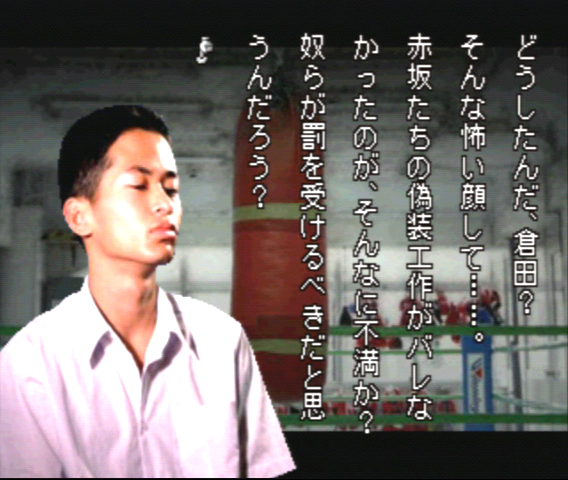

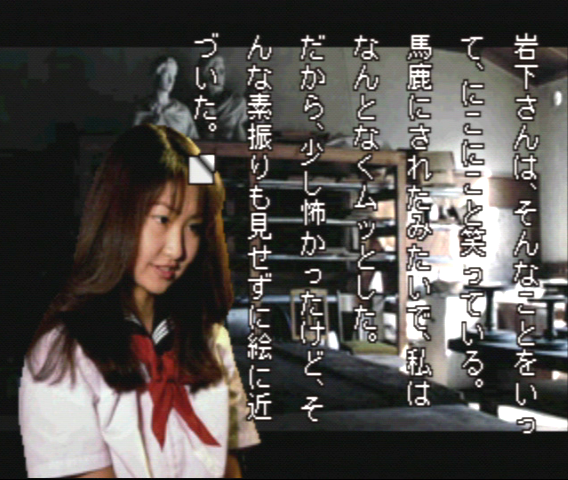

グラフィックは当時のゲームとしてはおろか現在でも珍しい実写だが、登場人物を演じているのは開発スタッフ達である。

|

|

ここはとあるマンモス高校。新聞部長の一言で学校の七不思議を特集することになり、一年生新聞部員の主人公・坂上修一が取材担当に抜擢される。 今年の夏に、長い間使われていなかった旧校舎が取り壊されることになり、それに合わせて恐怖ネタをやりたいということだった。 取材当日、語り部として部室に集まったのは6人。主人公の知っている顔は1人もいなかった。 先輩の話では7人に声をかけるとのことだったが、待てど暮らせど7人目は現れない。 「……あのう、どうでしょうか? このまま待っていても仕方がないので、そろそろ始めませんか?」 まだ見ぬ7人目を待たずして、「学校であった怖い話」が始まった。 ※OPより、一部セリフなどを引用

BGMやグラフィック演出を武器にホラーテイストを前面に出してくるノベル系アドベンチャーは『弟切草』『かまいたちの夜』の発表をきっかけに数多く存在したが、「語って聞かせてもらう短編集」という構成は、ゲームの世界にプレイヤーが参加する形としては新しかった。

怪談を聞きながら、展開に合わせて「この後どうなったと思う?」「お前ならどうする?」などと質問され、回答していくことで物語が広がる質疑応答形式とノベルゲームとの相性は良好である。

飯島氏のプロデュースしたゲームはシステムが良くも悪くも独特で、一般受けする物は少ないのだが、本作はその豊富なシナリオと独自のシステム、特異な魅力を持ったキャラクター達が話題を呼び、人気作となり得た。

【がっこうであったこわいはなし えす】

| ジャンル | サウンドノベル |   |

| 対応機種 | プレイステーション | |

| メディア | CD-ROM 1枚 | |

| 発売元 | バンプレスト | |

| 開発元 | パンドラボックス | |

| 発売日 | 1996年7月19日 | |

| 定価 | 5,800円 | |

| プレイ人数 | 1人 | |

| セーブデータ | 1ブロック使用 | |

| レーティング | CERO:B(12才以上対象)(*9) | |

| 配信 | ゲームアーカイブス:2007年8月30日/600円 | |

| 判定 | 良作 |

SFCソフト『学校であった怖い話』のリメイク版。

同シリーズのソフト『晦 つきこもり』とほぼ同時期に作られているためか、一部のグラフィックに流用が見られる。

また、BGMもSFC版とは別の新規曲に差し替えられている。

飯島氏によると、出荷数は特別少なくなかったが、皆が手放さず中古になかなか出回らないためプレミア化したとのこと。

|

|

| + | ネタバレ |

システム的には劣化した面もあるものの、元が名作であったものをさらに拡充していることは確かである。

サウンドノベルとしては極めて良作であり、ファンの間からは「完全版」として愛され続けている。

また、ダウンロード販売(PS3/PSP)とはいえ再版されているのにもかかわらず、中古市場の価格が高いままである(*16)。

しかし、飯島氏にとっては、本作は異質な存在だったのかもしれない。

*1 バーチャルコンソール版で付与されたレーティングを記載。

*2 分岐先はスタッフが書いている。

*3 隠しシナリオフラグが立っている状態では、話の冒頭と最後が変化する。

*4 氏は、主人公が直に体験した「学校であった怖い話」である7話目こそがメインディッシュで、6話目までは前菜だと語っている。

*5 条件やストーリー展開が「正規ルート」の雰囲気が強いものであり、後述する小説版(VMV版)もこれに近い結末となっている。

*6 全50中、最終シナリオと前述の隠しシナリオの続きを除いた48。

*7 根幹のシナリオがあって、そこから外れたルートはバッドエンド。というような形式。

*8 作中キャラがプレイヤーの存在を認知していたり、プレイヤー自身が主人公キャラを介さず作中世界に直接干渉するゲーム…と言った設定により、プレイヤー自身をゲームに取り込む体で展開する作品の事。

*9 ゲームアーカイブス版で付与されたレーティングを記載。

*10 倉田限定シナリオ20のうち、隠しシナリオの続きと最終シナリオを除く18。

*11 クライマックスまで辿り着かず終わるものは全てゲームオーバーと思っていい。

*12 坂上のシナリオをモチーフに倉田で展開するシナリオは(色々と暴走しているが)後の同人作品で描かれた。

*13 尚、『VNV』ではまたイメージが変わっており、いかにもな不良風にデザインされている。

*14 坂上版新堂7話目のグッドエンドなど、SFC版とほぼ同じ曲が使われている箇所もある。また、坂上版新堂6話目の一部ルートではSFC版の新堂のテーマのアレンジが流れる。

*15 通常なら倉田編では「○○なのかしら?」となるはずの所が「○○なのか?」となっている、など。

*16 一時期に比べると下がってはいるが、それでも4~5000円前後を保ち続けている。

*17 無気力・無関心を意味する精神医学用語。

*18 シナリオによっては暴走するが、それは坂上も同じ。