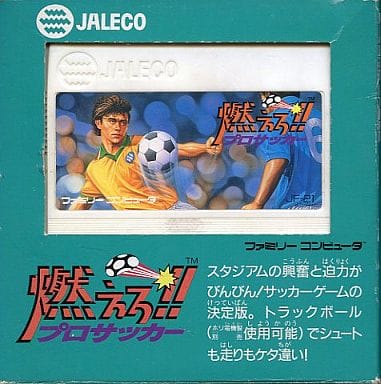

燃えろ!!プロサッカー

【もえろ ぷろさっかー】

|

ジャンル

|

スポーツ(サッカー)

|

|

|

対応機種

|

ファミリーコンピュータ

|

|

発売元

|

ジャレコ

|

|

開発元

|

トーセ

|

|

発売日

|

1988年12月23日

|

|

プレイ人数

|

1~2人

|

|

定価

|

5,500円

|

|

判定

|

シリーズファンから不評

|

|

ポイント

|

真新しい斜めアングルもリアル感薄し

シリーズの特徴がイマイチ感じられず物足りない

現実に10年先んじて日本が出ているワールドカップ

作戦意識が弱いCPU

|

|

燃えろ!!シリーズ

|

概要

『燃えろ!!プロ野球』に始まった『燃えろ!!シリーズ』の第5弾。

その名の通りサッカーのゲームで、それまでのサッカーゲームと違って斜めからの視点が特徴的。

サッカーのゲームはシミュレーションの『キャプテン翼』を除いてファミコン全体では5タイトル目である。

また本作は、この年発売されたホリトラック初の対応ソフトでもある。

内容

-

フィールドを斜めに見たアングルになっている。

-

Aボタンがボールを持っている場合シュートやロングキック、持っていないならタックル。

Bボタンはボールを持っている場合パス、持っていない場合操作する選手を変えるという慣れ親しんだゲーム性。

-

ボールを持っているにせよいないにせよ十字ボタンで走る(ドリブル含)。この操作はホリトラックでトラックボールを転がすことでも可能。

-

ゴールを決めると、選手が喜んでグラウンドを駆け回るアニメーションが挿入され、スコアボードで現在の得点を知らせる。

-

自殺点(現在で言う「オンゴール」)の場合は、スコアボードでの告知のみ。

-

時間表示の下にボールを持っている選手の背番号が表示される。

-

スローインやフリーキックのようなアウトオブプレー時は勿論、キーパーがボールを持っている時は時間経過が止まるのでロスタイムはない。

ワールドカップ

-

一世代前も16ヶ国方式のワールドカップ。

-

当時はまだ出場すらできなかった日本も入っている。

-

言うまでもなく現実が加味されており、日本は能力では最低クラス。

-

4ヶ国ずつ4グループに分かれて一次リーグ戦を行い、上位2ヶ国ずつが二次リーグに進出し「A・Bグループの1位・2位→Eグループ」「C・Dグループの1位・2位→Fグループ」で4国で総当たりを行う。

二次リーグそれぞれの1位と2位が準決勝を行い、それぞれ勝った方が決勝を行う。

-

出場国

-

Aグループ

アルゼンチン・オランダ・デンマーク・アルジェリア

-

Bグループ

イングランド・イタリア・日本・フランス

-

Cグループ

ブラジル・スペイン・スコットランド・ソ連

-

Dグループ

西ドイツ・ポーランド・ベルギー・北アイルランド

トーナメント

-

ナショナルではなく、クラブチームでのトーナメント戦。

-

クラブ名は実在の名前がもじられている。

FCケル(1FCケルン)

ブルーメン(ブレーメン)

ホランコホルト(フランクフルト)

ナパリ(ナポリ)

ソンペウロFC(サンパウロFC)

スラメンコ(フラメンゴ)

クレミロ(グレミオ)

ホダフェーコ(ボタフォーゴ)

シュートコンペティション

-

3人のプレイヤーをうちいずれかを選んでゴール前のセットプレーからゴールを決めるゲーム(5本勝負)。

-

プレイヤーは1人だけでキーパーと2人のDFという3人を相手にゴールを狙う。

-

ボールが相手選手に触れてしまうと「ボールを奪われたと見なされ」「失敗」となる。

-

これは基本的に2人のプレイヤーが対抗して行うようなゲーム性で、ゴールを多く決めた方が勝ちとなる。

-

プレイヤー

-

エッヘンカイザー(ベッケンバウアー)

キック力・2 走力・1

-

パレ(ペレ)

キック力・1 走力・3

-

カマドウマ(マラドーナ)

キック力・3 走力・2

VS

評価点

-

慣れ親しんだ操作方法に加えて、現実同様の11人制を採用し、しっかり細かいところまで網羅されたルール。

-

例えば1985年発売の『サッカー』(任天堂)は6人という簡略化したサッカーになっており、8月発売の『サッカーリーグ ウィナーズカップ』(データイースト)は11人制でもオフサイドがなく、かなりざっくりしたものになっている。

-

キーパーが強いことでリアルな試合のバランスを保っている。

-

また、このようなゲーム特有のなんでもキャッチできるわけではなくボールの強さによってキーパーが取れないこともある。

-

現実でもよくある「シュートの威力が強すぎてはじくのがやっとだった」というケースもしっかり再現されている。

-

当時のサッカーゲームは大多数が、キーパーはさわりさえすればキャッチできるというのが圧倒的に多かった。

-

上記を加味してもCPUが操作するキーパーはかなり上手く、なかなか点が入らない。

-

基本的にサッカーとは0-0もザラなので、強いチームで相当慣れない限り他のサッカーゲームのように大量得点は望めないのもリアルなバランスを実現している。

-

PKの視点は、キッカーの後ろから見たもので、これもまた臨場感が出せている。

-

キーパーもある程度ヤマを張らなければならないという点は、現実のPKのようなバランスになっている。

-

ただキーパーは一度ジャンプしたら、二度と動けないのはさすがに問題大アリ。

-

現実のサッカーのルールもしっかり網羅。

-

たいていのゲームでは無視されがちな「キッキング」や、サッカーの代名詞「オフサイド」も搭載している。

-

もっとも、オフサイドは後述のスタイルが災いして、見られる機会は相当稀。

-

選手が個々にステータスを持っており、ボールを持った選手の番号が表示されるので、どの選手なのかわからないという問題点はある程度改善されている。

-

ただもちろん、他の選手は判断できないので完全ではない。

問題点

-

フォーメーションがツートップ(4-4-2)固定で自由度がない。

-

サッカーはフォーメーションによって攻めや守りの形が変わる重要な要素なのに、それがない。

-

プロサッカーのはずなのに、作戦意識が薄い。

-

選手の大部分がボール1つにきりきり舞いに近い。本来のサッカーらしいチームプレイが今一つ感じられない。

-

中には2人が固まっていながらボールを取りに来なかったり、意味なく止まったり、果てはパス先の選手のマークもしなかったり、小学生のワーワーサッカーよろしく相手1人に対して3人も4人もムダに群がってきたりとプロサッカーとは思えない思考ロジック。

-

選手それぞれに名前がない。

-

一応、それぞれが個別のステータスを持っており、ある程度個性付けはされているが、名前が一切ないのはリアル路線ゲームとしては残念な部分。

-

日本以外かなりメチャメチャながら『サッカーリーグ ウィナーズカップ』はちゃんとそれがあった。

-

当時は『キャプテン翼』人気や1985年のメキシコワールドカップ予選で久しぶりにアジアの最終予選まで進んだことなどもあって、奥山康彦や木村和司といった一部プロプレーヤーをはじめアマチュアながら他の全日本メンバーも多少は名が知れていただけに、それらを揃いも揃って不採用と言うのはリアル路線のゲームとしては持ち味を殺している。

-

シリーズの持ち味も今一つ感じられない。

-

例えば本作では合成音声が一切ない。もっとも、これはサッカーという性質上仕方ない一面もある。また当時は日本サッカーのプロリーグがなく「ゴォール!!」のような風潮もまだ薄かった。

-

本シリーズといえばリアルな高頭身のプレイヤーがウリだったのだが、それが感じられず、3年前の任天堂の『サッカー』とあまり大差がない。

-

一応「シュートコンペティション」では、それなりに大きなキャラになってはいるが。

-

本来そこまで特徴的な音がないサッカーでは難しいのもあるだろうが、また野球やテニスにあったようなかなりよくできていた効果音も、いかにもゲームサウンド候なものに劣化した感は否めない。

-

ワールドカップモードでは参加国がかなりヨーロッパに偏っている。

-

アジアが1(日本)、南米が2(アルゼンチン・ブラジル)、アフリカが1(アルジェリア)それ以外の12ヶ国が全部ヨーロッパ。北中米カリブ海地区は無視されている。

-

16ヶ国時代でも実に18年も前の1970年メキシコ大会からはちゃんとアジア(オセアニア含)、アフリカも1枠与えられているのに、かなり時代錯誤である。

-

特に当時24ヶ国に拡大されヨーロッパは13枠もありながら、2大会も続けて出場を逃していたオランダは入れること自体微妙な感はあるし、イギリスの4代表はイングランド・スコットランド・北アイルランドと3枠も入れているため、この1枠ぐらい削って北中米カリブ最強格のメキシコや、南米をもう1国(ウルグアイあたり)ぐらい入れても良かったのでは?

-

世界の強さも大部分を占めるヨーロッパが少々リアルに欠ける。

-

合っているのは日本が最弱、当時世界的に脚光を浴びていたディエゴ・マラドーナを要するアルゼンチンと『キャプテン翼』で主人公の大空翼が憧れていた「サッカー王国」ブラジルが強いと言う程度。

例えば当時低迷していたオランダがかなり高ステータスになっていたり、そこまでサッカーに力を入れていないソ連が最強クラスになっていたり、片や西ドイツがそこまで強くなかったりと、世界情勢の強さがわかっているとは思えないステータス。

-

恐らくヨーロッパ12国は日本でも馴染み深いオリンピック基準で他の競技も含めて大まかに割り振ったものと思われる。しかし、オランダに関してはこれにも当てはまらないので本当に意味不明。

-

上記の通り現実より乱打戦になりがちなサッカーゲームにあって「1点が重い」という現実らしいバランスは取れているのだが、ワールドカップで勝手に行われるCPU国同士の試合は5-5や7-6といった異常な乱打戦になることが多いのは不自然。

-

現実のワールドカップでは予選含めてゲームでも順位のルールは「勝ち点」→「得失点差」→「総得点」の順番で、必然的にプレイヤーの国は若干ながら不利となる。

-

ワールドカップモードが現実とかけ離れた珍妙なシステム。

-

現実では一次リーグの同一グループの1位と2位は決勝に進むまでぶつからないのだが、本作のような形式では最大3回当ってしまう。

-

トーナメントモードとの差別化のため、とことんリーグにしたものと思われるが、さすがにワールドカップと考えると違和感が強い。

-

シュートコンペティションは非常に面白味のあるモードだが難点も否めない。

-

開始位置が左右がランダム。

-

相手キーパーだけでなくDFがさわっただけで奪われたことになってしまう。

-

上記の通り、キーパーはかなりリアルが実現できているのに、このモードでは旧来のサッカーゲームスタイルになっているのは勿体ない。

-

ホリトラックに対応しているものの、あまり使い勝手は良くない。

総評

サッカーゲームとしては無難な仕上がりで、操作も手慣れた操作法なのでとっつきやすさという点では申し分ない。また、それまでのサッカーゲームでは割と無視されがちだったオフサイド等も搭載しているなど限りなく現実のサッカーを求めた姿勢は感じられる。

しかしながらボールにムダに群がりがちなディフェンスや、本当に無意味な動きをするなどCPUロジックの拙さや、現実離れしたワールドカップのシステム、フォーメーションが固定だったりと作戦的観点が軽視されていたりと、「プロサッカー」と銘打つには違和感が否めない内容。

CPUロジックはまだ当時のファミコンレベルでは難しかったにしても、フォーメーション固定など作戦面の要素が限りなくゼロに近いシステムは擁護できず、またリアル路線をウリとした『燃えろ!!シリーズ』としては、サウンド面がいかにもゲーム候になり音声合成もないなどガッカリな部分も多い。

その後の展開

-

翌1989年7月、シリーズ6作目であり、野球としては3作目の『新・燃えろ!!プロ野球』を発売。

-

再現度の高い実在球場のスコアボードという拘りや、こちらも斜めアングルをピッチング・バッティングに取り入れる積極的姿勢が見られたが、後者が操作性のまずさにつながり裏目に出た結果になった。

-

また野球ながら初代や『'88 決定版』と違ってソフト売上本数も大幅に落とすなど結果的にはさんざんなものになった。

-

1990年6月には本シリーズでは野球以外のスポーツの最終作となる『燃えろ!!柔道うおりあ~ず』を発売。

-

表現的に難しいせいかシリーズコンセプトのリアルとは少々かけ離れたものになっている。

-

そもそも名前こそ「燃えろ!!」とはいえゲーム自体のルーツは『ビッグチャレンジ! 柔道選手権』にあるので無理もない。

-

FC末期の1992年9月には本作の流れを汲むサッカーゲーム、『GOAL!!』が発売。

-

ちなみにこちらの海外名が『Goal! Two』なのは本作が『GOAL!!』のタイトルで発売されたからである。

余談

-

本作の選手の番号が1がGK、2~5がDF、6~9がMF、10・11がFWとなっている。

-

後の『キャプテン翼シリーズ』の感覚でいると「9番がMF、10版がFW」というのは少々困惑するかもしれない。

-

この年に発売された初作では、それを意識するようなものはないが1990年に発売された続編でCFは9、両サイドは7(ツートップを除く)・11というのがすっかり定着した。

-

同年は『燃えろ!!プロテニス』『燃えろ!!プロ野球'88 決定版』『燃えろ!!ジュニアバスケット TWO on TWO』と本作の4本も一気にシリーズ作品を連続発売し、まさに「燃えろ!!スポーツイヤー」となったと言えただろう。

-

しかし本作も含め野球以外の売上は芳しくなかった。この影響か上記の通り野球以外のシリーズ作品は翌年は1本もなく、実に1年半後の柔道を最後に1本も出ていない点からして、他のスポーツ路線は捨てて野球一本化の道を取ったものと思われる。

最終更新:2023年05月05日 17:46