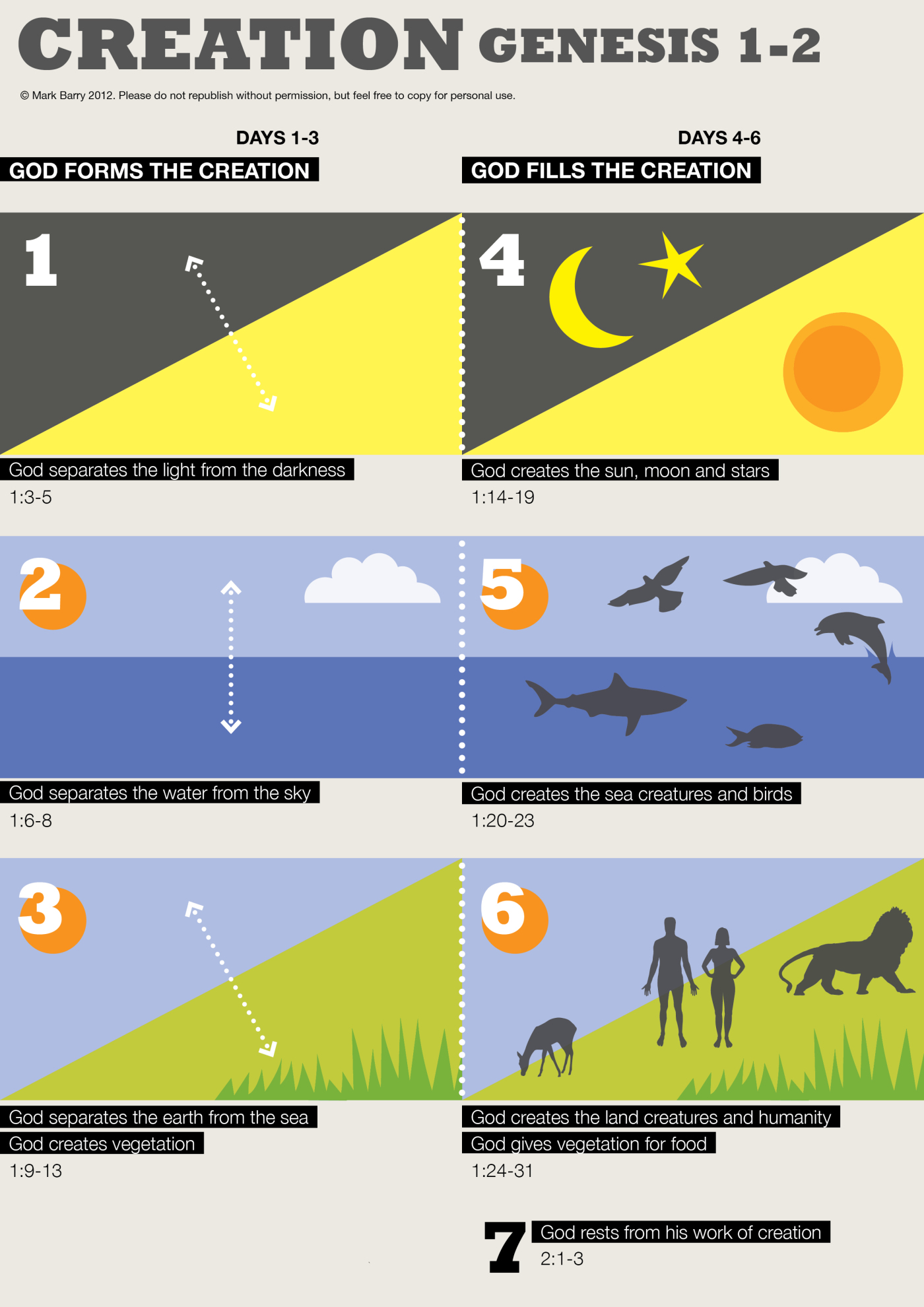

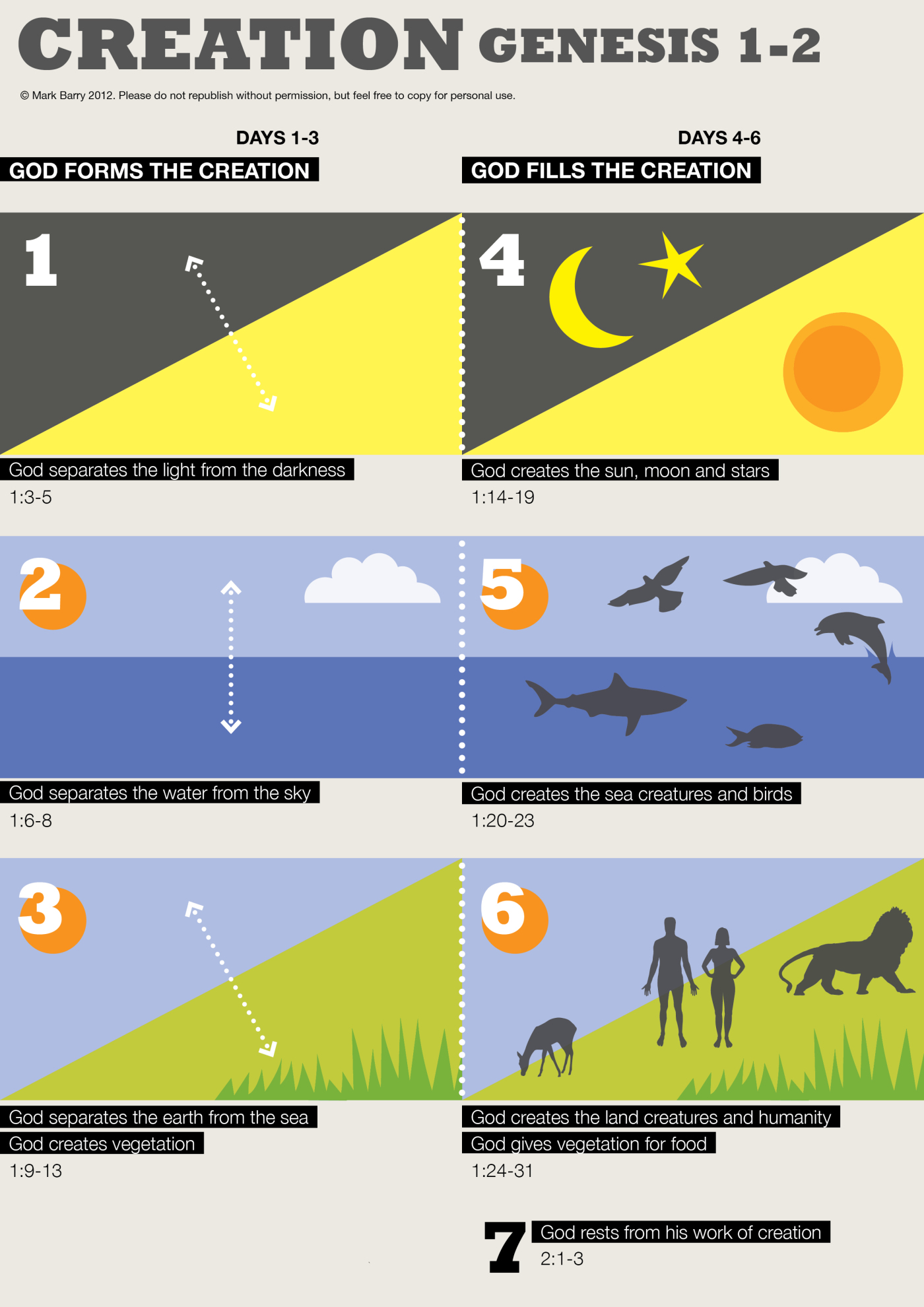

天地創造の順番

天地創造では次の順に創造されている。

1日目 神は天と地をつくった。暗闇がある中、神は光をつくり、昼と夜ができた。

2日目 神は空(天)をつくった。

3日目 神は大地を作り、海が生まれ、地に植物をはえさせた。

4日目 神は太陽と月と星をつくった。

5日目 神は魚と鳥をつくった。

6日目 神は獣と家畜をつくり、神に似せた人をつくった。

7日目 神は休んだ。

「太陽と月」よりも先に「昼と夜」が創られており、一件不可思議な順番に思えるが、これは、まずフォーム(枠型)を創ってから、中を運動物体(天体、動物)で占めるという哲学の元に書かれていると考えれば納得がいくものである。

|

空間 |

|

内容物 |

| 1日目 |

昼と夜 |

4日目 |

天体 |

| 2日目 |

海と空 |

5日目 |

魚と鳥 |

| 3日目 |

陸地 |

6日目 |

動物と人 |

| 7日目 |

神は休まれた |

旧約聖書の世界観

聖書には地球平面説を支持する内容は一切書かれていないが、この

創世記1章の記述からは、作者が図のような世界観を持っていたことが類推される。

天地創造の年

マソラ本文と七十人訳で年数が異なっていることや、細かい記述の解釈の差ため、さまざまな推定値が出されてきた。

なお、アーマー大司教(Archbishop of Armagh)、ジェームズ・アッシャー(James Ussher/1581-1656)、さらにケンブリッジのジョン・ライトフット博士(Dr. John Lightfoot/1602-1675)が17世紀に、BC4004年10月23日午前9時に神が世界を創造したと報告している。これを

アッシャーの年表と呼ぶ。

メソポタミア神話との関係

また、天地創造が7日間であることについて、メソポタミア文明のバビロニアの1週間が7日間であったことからその起源を求める説がある。しかし、1月の分割の方法が週である以上、その分割の目安として天空にかかる月が「新月→上弦→満月→下弦→晦(かい)」と変化していく周期がほぼ7日であることから、多くの地域で7日を周期とする区分が行われていたとの指摘もある。

最終更新:2018年01月08日 22:23