『使徒言行録』(ギリシア語: Πράξεις τῶν Ἀποστόλων、ラテン語: Acta Apostolorum)は、

新約聖書中の一書。

新約聖書の中で、伝統的に四つの

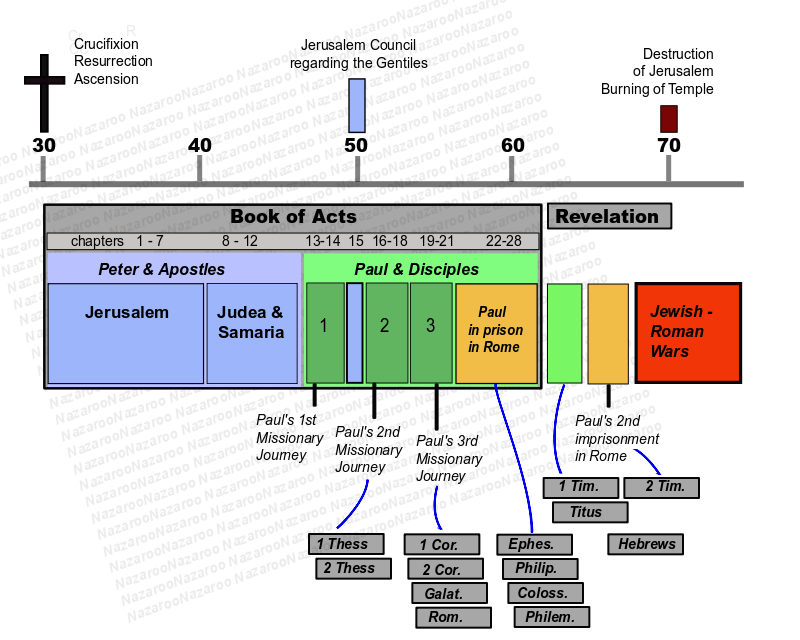

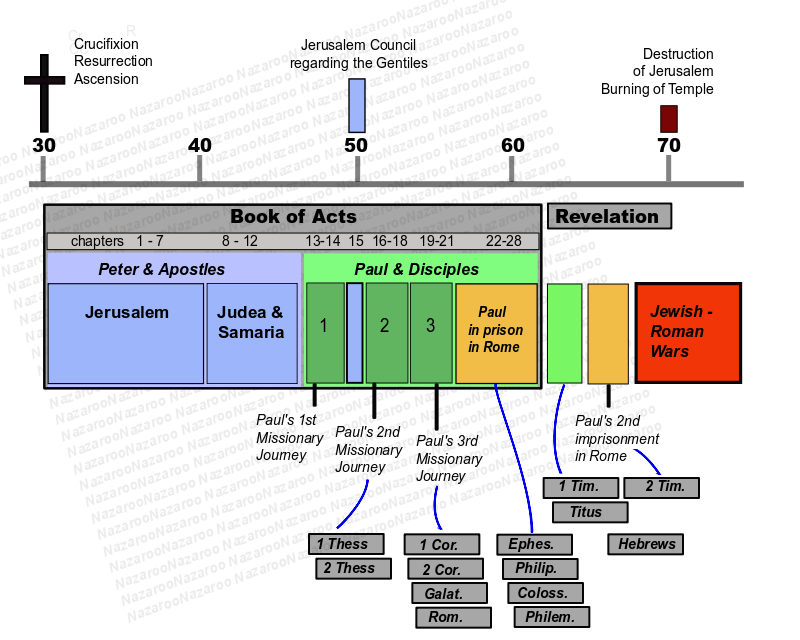

福音書のあとにおかれる。『使徒言行録』は新共同訳聖書などで用いられる呼称で、他にも多くの日本語名がある。『使徒行伝』、『使徒の働き』など。13章以降は主にパウロの言行録となる。

『使徒言行録』の構成とルカ書の構成には共通点が見られ、『ルカによる福音書』はローマ帝国(の人口調査)に関する記述から始まる。物語はイエスが故郷ガリラヤを出て、サマリアからユダヤへゆき、エルサレムで十字架にかけられるところへと展開していくが、そこで復活し、昇天して栄光を受けると結ばれる。

『使徒言行録』はこれと呼応するかのように、エルサレムから使徒の活動が始まり、ユダヤからサマリアへと広がり、やがてアジア地方をへてローマ帝国の中枢にいたるという構成になっている。このような文章の組み立てをキアスムス構造(X字構造、交差法)という。キアスムスでは構成の中心に位置する部分が重要なのでこの場合は、中心にある「エルサレム」および「

イエスの復活と昇天」が著者にとってもっとも重要なものであることを示している。

著者

この著者は、パウロの宣教に同行した人物によると考えられている。というのも、文章の一部は主語が「わたしたち」となっているからである。これは第二回世界宣教旅行でトロアスに下ったところからである。

使徒16:10

パウロがこの幻を見たとき、わたしたちはすぐにマケドニアへ向けて出発することにした。マケドニア人に福音を告げ知らせるために、神がわたしたちを召されているのだと、確信するに至ったからである。

しかし、パウロとシラスの逮捕(16:19)からはこの一人称は消える。

そして、第三回世界宣教旅行において、20章で、マケドニアからトロアスに帰ろうとするパウロは、その同行者たちを先にトロアスへ向かわせ、そこで「わたしたち」と再会した。よって、この著者はマケドニアからトロアスまでをパウロと同行したことになる。

使徒20:5-6

この人たちは、先に出発してトロアスでわたしたちを待っていたが、わたしたちは、除酵祭の後フィリピから船出し、五日でトロアスに来て彼らと落ち合い、七日間そこに滞在した。

トロアスからアソスへは、著者は舟に乗って先に向かい、パウロを待っている。

使徒20:13-14

さて、わたしたちは先に船に乗り込み、アソスに向けて船出した。パウロをそこから乗船させる予定であった。これは、パウロ自身が徒歩で旅行するつもりで、そう指示しておいたからである。アソスでパウロと落ち合ったので、わたしたちは彼を船に乗せてミティレネに着いた。

合流した一行は船出してエルサレムまで向かった。

使徒21:1

わたしたちは人々に別れを告げて船出し、コス島に直航した。翌日ロドス島に着き、そこからパタラに渡り、

著者がパウロに同行したのは、パウロが

主の兄弟ヤコブを訪問した時点までである。

使徒21:18

翌日、パウロはわたしたちを連れてヤコブを訪ねたが、そこには長老が皆集まっていた。

次に「わたしたち」が主語になるのは、パウロがイタリアに舟で送られることが決まってからである。

使徒27:1

わたしたちがイタリアへ向かって船出することに決まったとき、パウロと他の数名の囚人は、皇帝直属部隊の百人隊長ユリウスという者に引き渡された。

そしてこの著者は、パウロがローマにつくまでパウロに付き添っている。

使徒28:16

わたしたちがローマに入ったとき、パウロは番兵を一人つけられたが、自分だけで住むことを許された。

このため、この著者はパウロがローマで手紙を書いた際にパウロに付き添っていた人物と想定される。

フィレモンの信徒への手紙には以下のように書かれている。

フィレモン24節

わたしの協力者たち、マルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしくとのことです。

ルカの名前はここからきていると考えられる。

真筆性にはやや疑問もあるが、

コロサイの信徒への手紙にもルカの名は現れる。

コロサイ4:14

愛する医者ルカとデマスも、あなたがたによろしくと言っています。

ただし、この著者が初期の宣教に関する知識の一部しか持ち合わせていなかったことが内容から推測される。

使徒言行録、初期キリスト教の発展を記す貴重な文献ではあるが、本書はエルサレムに誕生した原始キリスト教会の地中海を反時計回りに主にパウロによって広げられる過程を描いているが、パウロ書簡に注意するとキリスト教の発展は多くの人々により、多方面から行われたことが明確である。

一例をあげるならば、本書の関心はローマ帝国全土に展開する様子を描くことにあるが、ローマ書を読めばパウロ以前に帝国の首都であるローマに教会が誕生しており、パウロの関心はローマに住むキリスト教徒に自らの信じる「福音」を伝えることにある。実際にエジプトのアレクサンドリアにはかなり早い段階で有力な教会が建設されており、エルサレムからアフリカへの布教活動が相当に活発であったことは確実であるし、エチオピア方面への南下する展開も確実である。また、使徒マタイにインド伝道の伝承があるが、東方への展開も考えるべきであるが、これらを記録した文献は現存しない。今後の新資料の大発見の可能性もゼロではないが、現存資料からキリスト教の多方面にわたる発展を描く試みは初期キリスト教研究の大きな課題である。

また、

パウロ書簡との明らかの矛盾もみられる。パウロ書簡には12箇所で現れるパウロの同行者テトスについて、使徒言行録には登場しない。パウロ書簡にみられるパウロのアラビアへの撤退も使徒言行録には一切書かれていない。これらのことから、二つの可能性がある。一つは使徒言行録の著者はこれらを何らかの事情により記さなかったことである。もう一つは使徒言行録の著者はパウロ書簡も現実のパウロも知らず、伝説化していたパウロの情報をまとめたという可能性である。

構成

- キリスト教宣教の準備(1章-2章13節)

- エルサレムにおける宣教(2章14節)

- 聖霊降臨(ペンテコステ)(2章1-13節, 41-47節)

- ペトロの説教(2章14-40節)

- ペトロとヨハネの活躍(3章-4章)

- アナニアとサフィラ(5章1-11節)

- 使徒たちの活動と迫害(5章12-42節)

- ステファノら七人の選出(6章1-7節)

- ステファノの殉教(6章8節-7章)

- ユダヤとサマリアにおける宣教(8章-9章)

- サマリア宣教(8章4-25節)

- フィリポとエチオピアの宦官(8章26-40節)

- サウロの回心(9章1-31節) [西暦32-33年]

- ペトロの宣教(9章32-43節)

- 異邦人宣教の開始(10章-15章)

- 異邦人への宣教(10章-11章18節)

- アンティオキアの教会(11章19-27節) [西暦35-36年以降]

- ヤコブの殉教とペトロの投獄(12章1-19節)

- ヘロデ・アンティパス1世の死(12章20-24節) [西暦44年]

- パウロの第一回宣教旅行(13章-14章) [西暦44-48年頃]

- エルサレムの使徒会議(15章1-35節) [西暦49-50年頃]

- (※使徒言行録にはないが、この時期にペトロがアンディオキア訪問)

- パウロとバルナバの別れ(15章36-41節)

- パウロの第二回世界宣教(16章-18章23節)

- フィリピでの宣教(16章)

- テニサロケからベレヤでの宣教(17章1-15節)

- アテネでの宣教(17章16-34節)

- コリントでの宣教(18章1-17節) [西暦50年後半-52年前半頃]

- エペソでの宣教とイスラエルへの帰還(18章18-23節)

- パウロの第三回宣教旅行(18章24節-21章14節)

- アカイア州に渡ったアポロ(18章24-28節)

- エフェソスでの宣教(19章1-22節)

- (※使徒言行録にはないが、この時期にコリントを訪問)

- 銀細工人デメトリオの反乱(19章23-41節)

- マケドニアとギリシャの訪問(20章1-5節)

- トロアスでの宣教と奇跡(20章6-12節)

- パウロからエフェソスの長老たちへの別れの言葉(20章13-38節)

- エルサレムでの逮捕の預言(21章1-14節)

- パウロの逮捕とローマへの連行(21章15節-28章15節)

- パウロの逮捕(21章15-40節) [西暦57年頃]

- ユダヤ人へのパウロの演説(22章) [西暦57年頃]

- 議会でのパウロの演説(23章1-10節) [西暦57年頃]

- アンテパトリスへの移送(23章11-35節) [西暦57年頃]

- フェリクス総督の元での拘束(24章) [西暦59年頃]

- 皇帝に上訴するパウロ(25章)

- アグリッパ王に弁明するパウロ(26章)

- ローマへの航海(27章)

- マルタ島への座礁とローマへの出発(28章1-15節)

- ローマでの宣教(28章16-31節)

- ローマでの軟禁生活(28章16-31節) [西暦60-62年頃]

- (※使徒言行録にはないが、クレメンスの第一の手紙によれば、その後ローマで殉教する)

地図

最終更新:2020年09月29日 16:44