資料仮説の歴史

創世記、

出エジプト記、レビ記、民数記、申命記の

モーセ五書は、伝統的には預言者モーセが書いたとされてきた。しかし、中世よりすでに、モーセの死後のことが記載されているなどの矛盾についての議論が存在した。

モーセ五書には「ヤハウェ」(固有名詞の神の名)と「エロヒーム」(普通名詞の「神」)という二つの神名が用いられている。このことを最初に指摘したのはドイツのH・B・ヴィッター牧師(1711年)で、時を同じくしてフランス人の医師ジャン・アストリュックも指摘した。ヴィッター牧師は、これを彼の創世記の研究書で指摘した(1753年)。このことから、「ヤハウェ」(当初は「イェホバ」と発音された)を用いる資料を「J」、「エロヒーム」を用いるほうを「E」と呼ぶこととなった。ここから、

モーセ五書の資料研究が本格的に始まることになった。

ヴェルハウゼン説

一般に資料仮説が紹介される場合、現在でも主流の説として紹介されるのがヴェルハウゼン説である。

1876~77年、ヴェルハウゼンは "Die Composition des Hexateuch und der historischen Bu:cher des Alten Testaments (

旧約聖書のモーセ六書と歴史書の構成)"を出版し、この論文において、

モーセ五書が4つの資料(J→E→D→P)に起源を持つことを説明している。これに続き、1878年、"Prolegomena zur Geschichte Israels (イスラエル史序説)"において、非キリスト教的・ユダヤ教的立場から古代イスラエルの宗教の発展史をなぞる試みをしている。ヴェルハウゼンの研究の個々を取り出してみれば新しいものは殆どないが、過去の研究を篩にかけ、それを組み合わせ、

モーセ五書とユダヤ教の起源に関する論理的に一貫した包括的な理論を打ち立てた。その説得力ゆえに、続く1世紀間、学界では支配的な説となった。

編集の過程

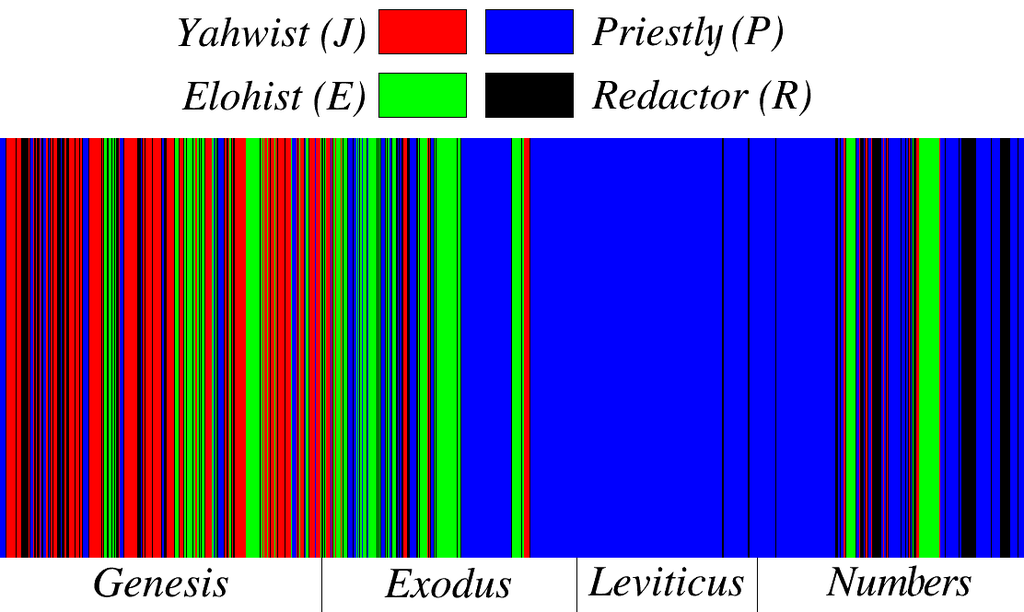

文書仮説では4つの独立文書からなるとされる。J(ヤハウィスト資料)、E(エロヒスト資料)、D(

申命記史家)、P(祭司資料)を、記者集団(R)が編集したという。主流であるヴェルハウゼン説によれば、JEDPの順と考えらえ、BC450年ごろに恐らく

エズラが編集したとする。

J資料- Jahwist(ヤハウェスト)により、BC950年頃に南ユダ王国で書かれた。ヤハヴェという神の名を用いる資料で一番古いもの。一般的な聖書では

「主なる神」と訳される。

E資料 - Elohist(エロヒスト)により、BC850年頃に北イスラエル王国で書かれた。エロヒムという神の名を用いる資料で二番目に古いと考えられる。一般的な聖書では

「神」と訳される。

D資料 - Deuteronomist(

申命記文書作者)により、BC621年頃にエルサレムの改革時に書かれた。一神教化のためのプロパガンダ文書といえる。

P資料 - Priestly(祭司資料)- Priest(祭司)により、BC450年頃に書かれた祭司文書。

バビロン捕囚時に書かれたと思われる資料。

天地創造の記述の一部など。

R- 最後にエズラと考えられる編集者(Redactor)がこれらを混ぜ合わせた。

DH - "Deuteronomic History(

申命記家の歴史)":

ヨシュア記、士師記、

サムエル記、

列王記

"*" -

レビ記に最も含まれる。

† -

申命記に最も含まれる。

各文書の構成

創世記 J・E・Pの3資料

出エジプト J・E・P・Dの4資料

レビ記

P資料のみ

民数記 J・E・P・Dの4資料

申命記 J・E・P・

Dの4資料

各文書の比較

ヴェルハウゼンは、先行する研究同様に、(語彙を含む)文体、神名、重複記事を基準に諸資料を区分けしていった。J資料は豊かな説話的文体と関係しており、それにくらべてE資料はやや豊かさに欠ける文体、Pの言葉は無味乾燥で法律至上的である。神名や、神の山をホレブ(EとD)と呼ぶかシナイ(JとP)と呼ぶかなどの使う語彙の違い。

| 資料名 |

ヤハウィスト資料(J) |

エロヒスト資料(E) |

祭司資料(P) |

申命記記者資料(D) |

| 神の名 |

YHWH(主) |

エロヒム |

エロヒム |

YHWH(主) |

| 時期 |

紀元前950年頃 |

紀元前850年頃 |

紀元前550年頃 |

紀元前650年頃 |

| 場所 |

ユダ王国 |

イスラエル王国 |

捕囚後のユダ |

南北の王朝 |

| 聖なる山 |

シナイ山 |

ホレブ山 |

- |

ホレブ山 |

| 神の性質 |

擬人化されている

(アダムと園を共に歩くなど) |

夢の中で語る |

- |

- |

| 神の行動 |

神自身が具体的な行為を行う。 |

神は超越した存在である。 |

神は超越した存在である。 |

- |

| パレスチナ原住民の呼称 |

カナン人 |

アモリ人 |

- |

- |

| 重視するもの |

- |

預言 |

神殿の祭儀と崇拝

秩序、神の威厳、創造 |

法と倫理

契約の義務 |

| その他の特徴 |

物語的

全地球的 |

歴史的伝統

反バアル

長い演説 |

儀式的

系図

土地の名前 |

革新主義

長い演説 |

| 思想 |

神の祝福 |

神の恐れ |

法の順守 |

モーセ的な従順 |

| 主な例 |

Gen.2:4-25, Ex.7:14-10:29 |

Gen.22, Gen.45, Ex.20:1-17, Ex.20 |

Gen.1:1-2:4, Gen.17 |

申命記 |

| 創世記第1部 |

2b-3,4a,4c,6-9,11a |

- |

1-2a,4b,4c,5,6-9,10,11b |

- |

| 創世記第2部 |

12-16,18 |

17 |

|

|

(J:女奴隷 シフハー、E:はしため アーマー)

ただし、これらは編集の段階で「エロヒム」から「ヤハウェ」に変更された箇所もあると考えられており、単純に名称のみでは区別できない場合もあることが知られている。

ヴァン・セータース説

一方で、近年 英米系で主流のヴァン・セータース説では、ヤハウィストこそ事実上の

モーセ五書の著者であり、しかも前6世紀の単独の著者であると言っている。したがってヴァン・セータースは、ヤハウィストをペルシア王国時代のギリシアの哲学者たちとほぼ同時代までその年代を引き下げている。

各資料の比較

口頭伝承

J資料と考えられる部分には、それ以前からの古い口頭伝承も含まれている。これらは祭儀のための口頭伝承として伝えられていたと考えられる。

もっとも古い伝承は、以下のような「救済史」であったと考えられる。これらの特徴は、神とモーセの間で交わされた「シナイ契約と律法授与」が存在せず、あくまで「族長時代から土地取得にいたるまでの救済史」のみが見られることである。

あなたはあなたの神、主の前で次のように告白しなさい。

「わたしの先祖は、滅びゆく一アラム人であり、わずかな人を伴ってエジプトに下り、そこに寄留しました。しかしそこで、強くて数の多い、大いなる国民になりました。エジプト人はこのわたしたちを虐げ、苦しめ、重労働を課しました。

わたしたちが先祖の神、主に助けを求めると、主はわたしたちの声を聞き、わたしたちの受けた苦しみと労苦と虐げを御覧になり、力ある御手と御腕を伸ばし、大いなる恐るべきこととしるしと奇跡をもってわたしたちをエジプトから導き出し、この所に導き入れて乳と蜜の流れるこの土地を与えられました。

わたしは、主が与えられた地の実りの初物を、今、ここに持って参りました。」

詩編136篇

モーセによるシナイ伝承が救済史に組み込まれている最初の例は、捕囚期以後の

ネヘミヤ記9章6~15節の告白であり、「約束の土地取得伝承」と「シナイの契約と律法伝承」とは、ほんらい別個の伝承であったことを示している。これらの子となる伝承が徐々に統合され、最終的にヤハウィスト(J資料最終編集者)がまとめたと考えるのが適切である。

また、詩編78篇/同136篇では、救済史が、ヤコブと出エジプトの出来事から始まっており、そこにはアブラハムやイサクなどの族長伝承が抜けている。このことから、族長伝承として知られる「アブラハムとロトの伝承」「イサクについての短い伝承」「

イスラエル十二部族の祖としてのヤコブ伝承」「ヨセフ伝承」の4つもまた「約束の土地取得伝承」とは別伝承だったと考えられる。

ヨセフ伝承は北王国イスラエルに由来するものであり、イサク伝承は南王国ユダに由来すると思われる。これらの諸伝承が土地取得伝承と結合されていったと考えられるが、これをアブラハム=イサク=ヤコブとして系統づけたのはおそらくヤハウィストだと考えられる。したがって、アブラハムへの土地約束自体は、ヤハウィスト以前からのものになる。ヤハウィストは族長伝承とシナイ伝承とを土地取得のための契約と見て、この契約を約束の土地取得の成就として位置づけた。

J資料

南王国ユダの資料を用いたもの。著者をヤハウィストと呼ぶ。

世界の歴史の始まりをヤハウェ神による人間の創造から始める歴史文書である。

人間的な性格の強い神であり、実体を伴っている。

フォン・ラートおよびノートはソロモン王の時代(前950-930年頃)を想定している。J資料ではダビデ・ソロモン王国の理念が支配的で、しかもユダ王国が重視されているためである(

創世記9章26節/同15章18節/同25章23節/同27章37節/

民数記24章15~19節)。その上、J資料には前9世紀のアッシリアの侵攻の影響が全く見られないことも理由となる。

しかしヴェルハウゼンはやや遅い時期を想定していて、ヤハウィストの執筆時期を前850年頃、すなわち北王国イスラエルと南王国ユダの二王国時代の中頃と見ている。これが現在の定説である。

また、20世紀後半になり、ヴァン・セータースらは、J資料にある諸々の「民の不従順」は、イスラエル民族が最大の危機状態に置かれていた捕囚期の時期を反映しているとし、J資料を捕囚期以後とみる学説が現れた。

E資料

北王国イスラエルの資料を用いたもの。著者をエホウィストと呼ぶ。

世界の歴史の始まりには触れず、

創世記15章の族長アブラハムの歴史から始まるが、

創世記22章のイサクの奉献、

出エジプト記32章のモーセの執り成しなど、信仰的に深い内容を保持していた。

J資料に対して補足的に用いられていることが知られている。そのことから、北王国滅亡後に南王国ユダに移ってきた人物エホウィストが補足的に書いたとするJE資料仮説が考えられている。

D資料(申命記文書)

近代に入って

旧約聖書とイスラエルの歴史に関する学術的な研究がすすむと『列王記下』の終盤と『歴代誌』下34章であらわれヨシヤ王治下での宗教改革と『

申命記』を結びつける説が18世紀初頭W・M・L・デ・ヴェッテにより初めて唱えられた。

その部分の記述によれば紀元前621年、ヨシヤ王は聖所から偶像崇拝や異教の影響を排除した。その過程で大祭司ヒルキヤの手によって律法の失われた書物が発見されたというのである。ヒルキヤはヨシヤ王にこの書物を見せ、2人は女預言者フルダにこれが失われた律法の書であることの確認を求めた。フルダがこれこそが本来の律法であると告げたため、王は民衆の前でこの書を読み上げて、神と民の契約の更新を確認し、以後の儀式がこの書にもとづいて行われるむねを告げた。

ヨシヤ王の治世第十八年に、王はメシュラムの孫でアツァルヤの子である書記官シャファンを主の神殿に遣わして言った。(略)そのとき大祭司ヒルキヤは書記官シャファンに、「わたしは主の神殿で律法の書を見つけました」と言った。ヒルキヤがその書をシャファンに渡したので、彼はそれを読んだ。書記官シャファンは王のもとに来て、王に報告した。「僕どもは神殿にあった献金を取り出して、主の神殿の責任を負っている工事担当者の手に渡しました。」更に書記官シャファンは王に、「祭司ヒルキヤがわたしに一つの書を渡しました」と告げ、王の前でその書を読み上げた。王はその律法の書の言葉を聞くと、衣を裂いた。

その治世の第十八年に、その地と神殿を清めた後、王は自分の神、主の神殿を修理するため、アツァルヤの子シャファン、町の長マアセヤ、補佐官ヨアハズの子ヨアを遣わした。(略)主の神殿に寄せられた献金が取り出されている間に、祭司ヒルキヤがモーセによる主の律法の書を見つけ、書記官シャファンに、「わたしは主の神殿で律法の書を見つけました」と言った。ヒルキヤがその書物をシャファンに渡したので、シャファンはそれを王のもとに届け、また王に報告をした。「あなたの僕たちにゆだねられた工事はすべて進行しています。彼らは主の神殿にあった献金を取り出して、監督と工事担当者の手に渡しました。」更に書記官シャファンは王に、「祭司ヒルキヤがわたしに一つの書を渡しました」と告げ、王の前でその書を読み上げた。王はその律法の言葉を聞くと、衣を裂いた。

タルムードの中のラビたちの伝承と同じく、近代の研究者たちもこの「失われた書物」は『申命記』に他ならないと考えた。『申命記』はモーセ五書の中で唯一、「ただひとつの聖所」の重要性を訴えている。当時、多くの場所にあった聖所を一箇所にまとめること、それによって王権を強化することがヨシヤ王の改革の狙いだったのではないかと考えられたのである。このことからヨシヤの改革を「申命記改革」(「申命記革命」「申命典革命」とも)と呼ぶ。

ラビたちはなぜヨシヤ王とヒルキヤが女預言者フルダにのみ書物を見せ、同時代のもっと有名な預言者エレミヤとゼカリヤに見せなかったのかという非常に重要な疑問も示している。これに対するラビたちの解答は、ゼカリヤは病気であったから、エレミヤは遠出していたからというものであった。 デ・ヴェッテのモーセの著者性を否定する文書仮説をリベラル派でそのまま受け入れる人は少ない。しかし、

申命記を前7世紀のものとする立場はほとんどの批評学者が受け入れている。ウェインフェルトは、その根拠として

申命記の構成が前7世紀のアッシリヤ国家の条約文の表現形式に影響されていることを挙げている。

P資料

各論

天地創造

『

創世記』1章1節 - 2章4節前半では、創造主をエロヒムと呼ぶ(なお漢訳聖書では「神」と訳し、明治の日本の聖書も訳語を引き継いだ)。 この物語の部分は、祭司記者資料と呼ばれる(頭文字を取りP資料ともいう)。紀元前587年に南王国ユダが新バビロニア帝国に敗れ、エルサレム神殿が徹底的に破壊され、その当時の指導者層の人々がバビロニアに強制連行された(これをバビロニア捕囚という)。規模は、数千人 - 数万人と言われている。圧倒的なバビロニアの神々の宗教(主神マルドゥク)に囲まれ、今までの神ヤハウェ信仰が危機の状態に陥り、民族が自信を失っていた。この様な状況の下で祭司職人(現在祭司記者と呼んでいる)の中から、

バビロニアの神話に対抗する形で、自分たちの信仰書を作り出し(創造信仰)、この危機状況から再び生きる力を生み出していった。

バビロニアの創造物語は紀元前1500年頃に作られたと言われており、この祭司記者たちはその内容を知っていて、それを否定し乗り越えるかたちで神ヤハウェを受け止め直して信仰を記述している。例えば、その神話では、新バビロニアでは極端な階層社会であり、その頂点に立つ王だけが神・神の子であり政治支配の正当化を強めているが、『創世記』では人間は全て神から神の似姿として作り出され平等(みな神の子である)であることが主張され信仰告白されている。このように『創世記』は、素朴な伝承・神話などではなく、当時の知識階層が執筆した宗教書(表現形態は物語ではあるが神学書)である点が世界の他の天地創造物語とは異なる。(ただし、この仮説の問題点は、最後に書かれたはずの天地創造に

エロヒムが複数形である問題が生じていることである。)

2つの「人の創造」

『

創世記』の創造の箇所は、聖書の文献批判的研究の聖書学での文書仮説では二つの異なる伝承の組み合わせになっていると考えられている。その分類に基づく

アダムとエバの創造の記述は以下の通りである。

祭司資料による伝承(『創世記』1:27-1:31)

(3日めに乾いた陸と植物が創られ、5日めに水中の生き物が創られ、6日めにまず地上の動物が創られた。)

全能者である神エロヒムは自らにかたどって人間を創造した。

男と女は同時に創造された。

神は男女を祝福し、子孫を増やして地上に満ちて地を支配するよう命じた。

ヤーウィスト資料による伝承(『創世記』2:6-2:25)

主なる神ヤハウェが天と地を作ったとき、地に木も草もまだはえていなかった。神は雨を降らせていなかったが地は「泉」(地下からの水)でうるおっていた。神は土の塵(アダマ)から人(アダム)を形作り、その鼻から命の息吹を吹き込んだ。のち、草木を創りエデンの園を管理させた。

アダムが動物の中で自分に合うふさわしい助け手をみつけられなかったので、神はアダムを眠らせ、あばら骨の一部をとって女をつくった。

アダムは女を見て喜び、男(イシュ)からなったものという意味で女(イシャー)と名づけた。

創世記12章、20章、26章ではほとんど同じ内容の話が3度現れる。

12章と26章がJ資料で、20章がE資料である。このことから、高等批評では、この系統の話には根拠がないとする。なぜなら、もしこれが伝承で伝えられていたのであれば、一つの資料で3つすべてについて触れるはずだからである。

| 創世記12:10-13 |

創世記20:1-3 |

創世記26:6-7 |

さて、その地にききんがあったのでアブラムはエジプトに寄留しようと、そこに下った。ききんがその地に激しかったからである。エジプトにはいろうとして、そこに近づいたとき、彼は妻サライに言った、

「わたしはあなたが美しい女であるのを知っています。それでエジプトびとがあなたを見る時、これは彼の妻であると言ってわたしを殺し、あなたを生かしておくでしょう。どうかあなたは、わたしの妹だと言ってください。そうすればわたしはあなたのおかげで無事であり、わたしの命はあなたによって助かるでしょう」。 |

アブラハムはそこからネゲブの地に移って、カデシとシュルの間に住んだ。彼がゲラルにとどまっていた時、アブラハムは妻サラのことを、「これはわたしの妹です」と言ったので、ゲラルの王アビメレクは、人をつかわしてサラを召し入れた。 |

こうしてイサクはゲラルに住んだ。その所の人々が彼の妻のことを尋ねたとき、「彼女はわたしの妹です」と彼は言った。リベカは美しかったので、その所の人々がリベカのゆえに自分を殺すかもしれないと思って、「わたしの妻です」と言うのを恐れたからである。 |

| 創世記12:17-20 |

創世記20:14,19 |

創世記26:10-11 |

ところでヤハウェはアブラムの妻サライのゆえに、激しい疫病をファラオとその家に下された。ファラオはアブラムを召し寄せて言った、「あなたはわたしになんという事をしたのですか。なぜ彼女が妻であるのをわたしに告げなかったのですか。 あなたはなぜ、彼女はわたしの妹ですと言ったのですか。わたしは彼女を妻にしようとしていました。さあ、あなたの妻はここにいます。連れて行ってください」。

ファラオは彼の事について人々に命じ、彼とその妻およびそのすべての持ち物を送り去らせた。 |

そしてアビメレクはアブラハムを召して言った、「あなたはわれわれに何をするのですか。あなたに対してわたしがどんな罪を犯したために、あなたはわたしとわたしの国とに、大きな罪を負わせるのですか。あなたはしてはならぬことをわたしにしたのです」

(略)そこでアビメレクは羊、牛および男女の奴隷を取ってアブラハムに与え、その妻サラを彼に返した。 |

アビメレクは言った、「あなたはどうしてこんな事をわれわれにされたのですか。民のひとりが軽々しくあなたの妻と寝るような事があれば、その時あなたはわれわれに罪を負わせるでしょう」。それでアビメレクはすべての民に命じて言った、「この人、またはその妻にさわる者は必ず死ななければならない」 |

アブラハムと主との契約は

創世記15章と17章に重複して書かれている。

(なお、

創世記13章の内容も重複するが、この時点では神が一方的に約束しているだけで、まだ契約には至っていないので、ここでは重複とはみなさないことにする。)

重複の理由は、それぞれ異なる資料(J資料とP資料)から得た逸話だからである。しかし、細かい点は異なるにしても、いずれも「子孫反映の契約」と「土地譲渡の契約」について触れているため、このような伝承が古代よりあったと推定される。

|

創世記15章 |

創世記17章 |

| 原資料 |

J資料 |

P資料 |

| 子孫の契約 |

「天を仰いで、星を数えることができるなら、数えてみなさい。」

「あなたの子孫はあのようになるでしょう。」 |

「あなたは多くの国民の父となるであろう。」

「いや、あなたの妻サラはあなたに男の子を産むでしょう。」 |

| 土地の契約 |

「わたしはこの地をあなたの子孫に与える。」 |

「わたしはあなたと後の子孫とにあなたの宿っているこの地、

すなわちカナンの全地を永久の所有として与える。」 |

| 契約の方法 |

動物を裂いて互いに置く |

「男子はみな割礼をうけなければならない。」 |

最終更新:2018年01月09日 23:13