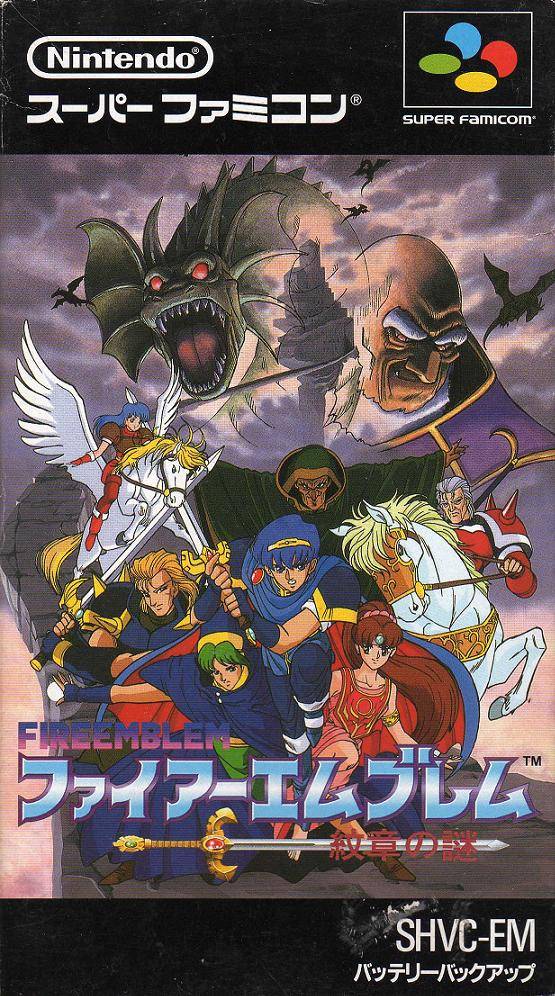

【ふぁいあーえむぶれむ もんしょうのなぞ】

| ジャンル | シミュレーションRPG |   |

|

| 対応機種 | スーパーファミコン | ||

| メディア | 24Mbitロムカートリッジ | ||

| 発売元 | 任天堂 | ||

| 開発元 | インテリジェントシステムズ | ||

| 発売日 | 1994年1月21日 | ||

| 定価 | 9,500円(税別) | ||

| プレイ人数 | 1人 | ||

| セーブデータ | 通常データ3個+中断データ1個(バッテリーバックアップ) | ||

| レーティング |

CERO:A(全年齢対象) ※バーチャルコンソール版より付加 |

||

| 配信 | バーチャルコンソール | ||

| Wii | 2006年12月26日/926Wiiポイント(税10%込) | ||

| WiiU | 2013年4月27日/943円(税10%込) | ||

| New3DS | 2016年6月22日/943円(税10%込) | ||

| 書換 | ニンテンドウパワー | ||

| SFC | 1997年9月30日/1,000円/F×6・B×4 | ||

| 判定 | 良作 | ||

| ポイント |

全面的に改訂され、さらに遊びやすくなった 『暗黒竜と光の剣』がほぼ丸ごとついてくる太っ腹ぶり 一部キャラの救われなさには賛否両論 |

||

| ファイアーエムブレムシリーズ | |||

SRPGの地盤を固めた『ファイアーエムブレムシリーズ』(以下FE)の3作目。

初代『暗黒竜と光の剣』(以下FC版)のリメイク版となる「暗黒戦争編」とその続編にあたる「英雄戦争編」の二部構成になっている。

ゲームバランスの再調整

ゲームシステムはFC版を元にしたうえで、各種計算式の変更やバランスの再調整など改良が加えられている。

2部構成の大ボリューム

本作はFC版のリメイクである「第1部・暗黒戦争編」と、その続編となる新ストーリー「第2部・英雄戦争編」の2本立て。

第1部・第2部ともに20章(+α)で構成されており、両方合わせて40章以上に及ぶ大ボリュームの一本である。

グラフィックの強化

追加キャラクター

第2部のストーリー

第2部のストーリーを要約すると、「暗黒戦争の終結を機に建国された「アカネイア神聖帝国」の皇帝に就いたマルスの戦友ハーディンが、その保護下にある「アリティア王国」の王子マルスにグルニア国の反乱の制圧を命令し、その中でマルス達を国ごと「反逆者」に仕立ててアリティア王国を侵略。国を追われたマルスが各地を転戦しつつ体制を整え、やがてアカネイア神聖帝国との全面戦争に突入する」というもの。

このアカネイアとの戦いを縦糸に、さらに竜人族「マムクート」の過去やタイトルの「ファイアーエムブレム」の逸話や各国の成り立ちといった重要設定、世界観の根幹を横糸にしながら、「暗黒戦争」に真の決着をつける事となる。

| + | その詳細。以下ネタバレ |

| + | 設定追加部分 ネタバレ注意 |

これらのように、本作の作風の変化は一部の面で暗く、重く、賛否の分かれる面はあれど、その後に加賀氏がシナリオを担当した『聖戦』も鬱展開で大きく話題性を集め多数のファンを生み出し、また氏が制作から抜けた以降も『烈火』、『蒼炎』、『風花雪月』といった重い要素をベースにした作品が好評を得ており、これらの要素もまたシリーズの人気を高めた魅力の一つであることは間違いない。

また、黒幕が以前打倒したガーネフやメディウスである点も賛否が分かれている。

もちろん、新キャラが黒幕ならいいというわけでもないだろうが、せっかくなら未知の敵と戦いたかったという意見も見られた。

ゲームバランス面

| + | ネタバレ・通称「グラの大虐殺」 |

ハードをSFCに移したことから、主にシステム、グラフィックが大きく進化。

第1作の時点で基礎は固まっていたが、2作目『外伝』が意欲的な改革を行ったのに対し、本作は第1作のシステムをより洗練してクオリティを高めたことが評価された。

乱数の偏りや、作風の変化などには賛否が寄せられたが、『ファイアーエムブレム』シリーズを誰もが知るSRPGの代表格に押し上げた一作といえる。

| + | 『紋章の謎』のCM |

*1 HPと武器レベルはFC版同様に上級職の基本値に補正。幸運はCCでは加算されない。

*2 攻速が0以下だと0として計算されるため、追撃には最低でも攻速3が必要。

*3 第1部は「第2部だけだとストーリーもなにもあったもんじゃない。これでは新規層の獲得を狙うにはハードルが高すぎる。ということで追加した」という経緯がある。また、当初は25章のうち数章程度を抜き出したダイジェスト版にする予定だったが、意味不明過ぎるからと追加していくうちに結局全20章(ほぼ収録)になり、プロデューサーも「大丈夫かいな」と先行きを不安視していた。

*4 ちなみにこのロシェ、HPだけが高くて他は全部低いという、まるで敵ユニットそのものな能力値で仲間になる。次章で仲間になるミディアと比べれば一目瞭然。

*5 一応アランは第一部でも「アリティア軍では数少ない大人の騎士」という立ち位置でありジェイガン、ウェンデルなど老人軍団を除けばかなりの年長格だった。

*6 「戦いの後 病に倒れた…」(原文まま) 戦いの最中から闘病生活である事は語られているため、病に倒れたというのは「戦時中は元気だったが、戦後になってとうとう発病した」ではなく「病没した」という意味なのだろう……。

*7 例え生存していたとしてもアカネイアに刃を向けた国の将である故に、貴族陣の猛反発にあうのは確実。史実の英雄アンリとアルテミスよろしく決して結ばれる事はなかったであろう。

*8 そもそも紋章第一部のエンディングでマルスにシーダへのプロポーズを言わせたのがニーナである。

*9 グルニアへ圧政および悪政を敷いて反乱を誘う。カダインには後継者争いの火種を投下し、疲弊していたグラ王国に甘言を囁いて味方につけた。マケドニアへはミネルバ王女の政治的手腕の低さを見抜き、軍部へのクーデターを支援した。アリティアに関しても、マルスの気質を存じていたため、それを利用した手口で首都陥落まで追いやっている

*10 因みにニーナを唯一生き残らせたのはカミュ。これには、メディウスがニーナを生かしておきたかったという目論見も絡んでいるが

*11 一端を辿れば実はガトーも関係しているのだが。

*12 なお、旧作~第1部の時点でマルスがファイアーエムブレムを手に入れた後は「鍵を使わずに宝箱を開けられる」という盗賊と同じ能力を使えるようになっていたが、この一件との因果関係は不明。

*13 FC版取扱説明書におけるハーディンの記述:「オレルアン騎士団の隊長。ニーナ王女を助け、オレルアンの地で戦っている。」

*14 漫画家。月刊Gファンタジーにて1993年3月から1999年1月まで『暗黒竜と光の剣』のコミカライズを連載していた。

*15 旧作ではメリクルはマルス専用、勇者は装備不可。

*16 敵は「開始時に竜形態に変身するマムクート」も「最初から竜形態のマムクート」と同様にずっと竜形態だが、プログラム上の処理が違うらしく、前者のみ何度も戦っていると武器を使い切った扱いになり攻撃してこなくなる(反撃時は普通にブレスを吐く)。

*17 次の値が今の値に特定の値を足して別の値で割った余りになっている。実はFC時代にも使われていたが、現在一般に使われている乱数アルゴリズムでは最も低級な方法で、特に本シリーズのような連続した使用には向かない。

*18 魔防は相当偏った乱数でないと上がらない

*19 「幸運」はそのニュアンス、他作品での立ち位置、本作単独でも「わこぶ」のせいで影響の軽微なクソステータスと思われがちだが「敵の必殺抑制」という大事な役割を担っているのでまんざらバカにできない一面もある。1%だろうが出る時は出るので必殺率0%でなければ安心はできない。ないがしろに考えすぎると特に闘技場での連戦稼ぎをしている時などは思わぬ時に必殺を喰らってオダブツなんてことになりかねない。守備力でカバーしようにもこれは全体的に上がりにくい。

*20 ちなみに主要登場人物扱いだったのはマルス・シーダ・カイン・アベル・ジェイガン・ニーナ・ゴードン・リフ・ダロス・ハーディン・オグマ・ジュリアン・モロドフ・レナ・ミネルバ・マリク。序盤加入者でもナバールなど載せられてもいない連中さえいる中でリフ・ダロスはしっかり入れられている。

*21 後に『聖戦の系譜』で復活し、銀の剣を賜ることは騎士にとって大変名誉な事であるとされている。

*22 レイピア、メリクル、ファルシオン

*23 この反省か、次回作以降はクラスチェンジが可能となったり、純粋に成長率、初期値が高いなど、主人公キャラへのテコ入れが進んでいく。また、再リメイク作でも、レベル上限が30になっていたり、成長率が上がっていたりと、マルス本人の強化が進んでいく。

*24 FC版はHP22、速さ14、守備8が保障された

*25 設定上は武器レベル+30・HP+20・守備+10・技-10・速さ-10。

*26 他にHPプラス補正があるのはタウルス(+5)とピスケス(+10)のみで、ピスケスの入手は一番遅い。

*27 これらの要素は、当時エニックスから発売された4コマ漫画劇場でも、実際にネタにしている作家がいた。

*28 第1部の過去、グラは同盟国ながらアリティアを裏切っておりマルスは父王コーネリアスを殺されている。この第2部でも以前にマルスをはじめ騎士団が遠征で不在のアリティアをグラ軍はアカネイア軍に同行して不意打ちのような形で攻めている。

*29 一応ミディアは「結婚しつつも騎士を引退しなかった」「自由騎士団に参加した後にアストリアと結婚した」という解釈はできなくもない。ただミディアが死んでいた場合でもアストリアが妻を迎える後日談は変わらない。