特徴

- 2013年2月14日に実装された5番目のマップ。

- 正方形の開放的なマップで、広さは無人都市程度。

- 特定のルートが存在しないため、自由なルート取りや裏取りなどができる。

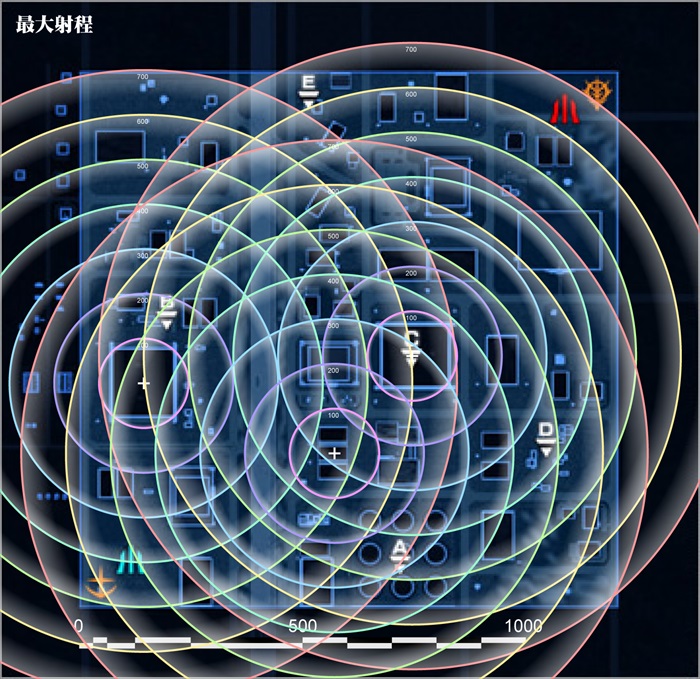

- 広大なマップだが建造物など遮蔽物が多いため、遠距離では射線が通り難く戦闘距離は300くらいまでと意外と近い。

- ただ、無人都市より建物の配置や形が規則正しくて地面も平らなのでどの機体タイプが不利というのはほとんどない。

- 建造物の上に上ることが出来、射線の確保や格闘機の接近防止など狙撃に適している。

- 倉庫の天井の縁にはひさしが出っ張っているため、近距離でジャンプすると引っかかる。倉庫などに上る場合は1、2機分くらい離れた距離からのジャンプが望ましい。

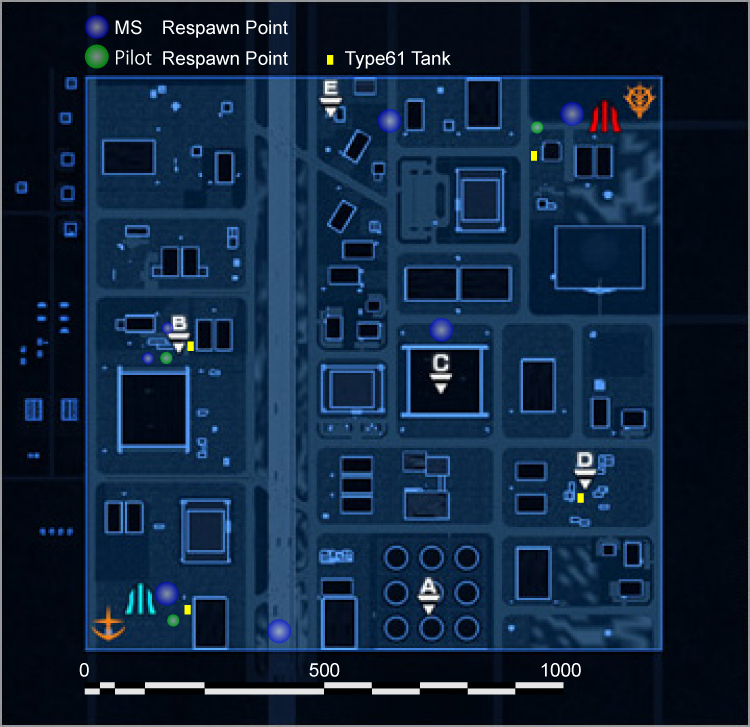

マップ

進軍ルート

射程距離

天候

|

軍事基地(晴天)

晴れて視界は良い.支援機の長距離狙撃武器を最大射程まで存分に性能を発揮できる. |

|

軍事基地(濃霧)

深い霧により視界が悪く、長距離射撃が不能.濃霧により視界は300m程度.

格闘機やドム系など一撃離脱を得意とする機体が存分に能力を発揮できる.観測持ちの支援機はHPバーを目印に中距離狙撃が可能.

モノアイやBRのライトも狙撃目標に活用できる.近距離戦や待ち伏せで対応しよう. |

|

軍事基地(夕方)

夕日により強い影が生じる.影に潜んだ敵を見つけるのは困難. |

戦術・立ち回り

中継地点はマップ右側のC・A・D・E、左側のBに分かれている。

滑走路を挟んで戦っている場合は接近戦は難しく、中間地点付近で戦っている場合は建物利用で接近しやすい極端なマップ構成。

マップが広いので開幕で複数の中継地点制圧は各個撃破パターンに陥りやすい。

どの中継ルートも有効なため、機体編成を加味して一極集中を心がけよう。

- 大型格納庫にある中継地点Cはジオン側の方が近い。

- MSでリスポンすると格納庫の外、ジオン側に復帰する。

- 歩兵でも格納庫の中には復帰できないので注意が必要。

- 中継地点B(連邦側)・E(ジオン側)は滑走路を挟んで配置されている。

- BC間で距離の開いた戦闘になることも予想される。

- Bに陣取る場合,連邦は管制施設上やC横の工場上からの攻撃にも注意しよう。

- Cハンガーの横にある管制施設はハンガー屋根や付近の建築物から登ることが可能。

- 格闘機でも二回に分けないと一番上まで上がれず、支援機だと格納庫を経由しなければ登れない。

- ビル上にある管制塔みたいなのも登れる。

- タンク系ならばスラスターを吹かし続けられるため、スラスター量によってはそのまま登れる(スラスター量は最低138以上)

- 連邦拠点で復帰すると拠点側だけでなく滑走路側に下りることもあるが、そのまま拠点・滑走路防衛に参加したり無敵時間の間に逃げることが可能。連邦拠点近くの建物が支援のA,C,滑走路攻防に使える。逆にジオン拠点復帰地点は拠点とEに近いだけで使い勝手は良くなく、拠点防衛程度にしか使えない。

- Dに歩兵で降りた場合、非常に離れた場所に復帰するので制圧防止が難しくて機体呼び出しも時間がかかって微妙。ジオンは拠点に歩兵で降りた場合も遠いので注意。

所属軍別の戦術

本マップは広く、自由度も高い。

しかしながら、両陣営共に確実に言えることが一つある。

「開幕は一つの中継を中心とし、MSを集中運用すること」。

中継を多く取ろうとして開幕時部隊が複数に分散すると勝率が大きく下がる。

開幕どの中継を中心に部隊展開するかは編成やルームチャットで判断できるが、最終的にはレーダーを見て多数派に合わせよう。

連邦軍

連邦軍の基本戦術についてはA派より

B派

が主流。

どちらにせよ基本方針は同じである。

「橋頭堡をAかBのどちらかに置き、C,Eのジオンと対峙する」。

双方メリットデメリットがあるため、各自使いやすい戦術を試行錯誤してほしい。

むろん

C凸

も有効な戦術の一つである。

なお、最低限ミデア周辺での戦線を維持できる編成カスパは必須。本拠地リスポン地点まで押し込まれるようだと味方依存の機体は対処不能。

A→C,Dルート

開幕A中継を橋頭堡とし、C,D展開するジオンと対峙する戦術。リスポン地点が燃料タンク付近となるため支援機は立ち回りに注意したい。汎用・格闘がA中継から、支援は拠点からリスポンするのも一つの手である。戦闘がC⇔A間で行われる場合、遠距離支援は連邦拠点近くのビルを足場にすると双方の陣営に支援射撃を行うことが出来る。

A派のメリット:

- B派のデメリットを回避できる。つまり、滑走路付近での戦闘を避けて高階級ジオン機の強力なビーム兵器から身を守ることが容易い。

- ジオンがE→B展開した場合には、Cを中心とした布陣が可能となり優位な展開に持ち込める。

- A横の建物からCへの狙撃が可能。支援機はまずここからC制圧を妨害したい。

- A,C,Dを抑えればかなり連邦優位になる。

- 格闘機を生かしやすく、支援機を潰したり汎用・格闘機を狙撃ポイントへ誘いやすい。

A派のデメリット:

- Cハンガー屋根に対してA付近の屋根は標高が低いのでキャノン系は爆風の関係で撃ち合いに打ち負けやすい。

- A付近の攻防では狭くて隠れやすいので格闘機が立ち回りやすく、支援機が立ち回りづらい。

- B派に比べてリスクが高く、相手に攻め手を与えやすい。

B→C,Eルート

開幕B中継中心に展開し、滑走路を砂漠に見立ててジオンと射撃戦を展開する戦術。

連邦の優秀な支援機を最大限活かすことが出来る。

B派のメリット:

- A派のデメリットを回避できる。

つまり、連邦の支援機が燃料タンク周辺の乱戦に巻き込まれる可能性が低くなる。

- 滑走路が一種の防波堤となり、ジオン格闘機を封じ込めることが出来る。

- 長射程の汎用と支援機を多めに編成することで、滑走路を挟んだ射撃戦を有利に展開できる。

- ジオンB凸に対してリスクは高いがまとまった戦力ですぐ対抗できる。戦線維持や連携の面で安定。

- 一回優勢になれば防衛に徹すれば良いので非常に優位に戦える。

B派のデメリット:

- ビーム兵器主体のジオン編成軍に、C付近の障害物を利用したヒットアンドアウェイ戦法をとられる可能性がある。

- ジオンが開幕E→Bルートで南下してきた場合、敵汎用と格闘に近づかれやすい。

- メリットとは真逆で戦況が不利なまま膠着すると逆転が難しく、その面でA派に劣る。

C凸

開幕一気にCに攻め入ってジオンのC制圧を防ぎつつ逆にCを確保する戦術。一度戦線が崩れると拠点まで一気に押し込まれたり後続の支援体制が整った頃には前線が崩壊という可能性も十分有りうる。ハイリスクハイリターンだが開幕分散しやすい野良連邦にとっては最もMSを集中運用しやすい選択肢であり、ジオンもCに集まりやすいので動きが分かりやすい。Cが取れた場合はリスポンがジオン側なのでCを守りやすく、E付近への砲撃やD,Eと同様に拠点攻防の足がかりなどジオン以上に使いやすい。逆にC凸してA,C,Dが取れていないのにジオンにそれらのどこかを制圧された場合はA,C,D付近の戦闘は大幅不利になる。AやDを早めに確保するなりB,E,拠点のどれかを重視して篭もるなり戦況と編成に合わせて動きたい

B→E凸

Bを足がかりにEを取っていくスタイル。リスクは高いが相手のA,C,D凸に有効で連携を崩しやすい。味方に離れてEを取っている輩は簡単に落とせて、不用意に援護しにきた相手も各個撃破しやすい。自拠点は手薄になるがこちらも拠点破壊をある程度狙える。最も拠点破壊されやすく攻め手も与えてしまうが手の一つとして覚えておいて損はしないだろう。もちろん相手のE→B凸にはリスクの方が高いがE凸前に相手の動きが分かる。味方との意思疎通や連携が難しいのがネック。

ジオン軍

ジオン軍の基本戦術は安定的な代わりに爆発力に欠けるC凸と、ハイリスクハイリターンのE→B,拠点ルートの2択である。

C凸

開幕ダッシュすればジオン機の機動性も相まって連邦より先にC中継に到達できる。ハンガー開口部連邦側を数機で牽制し、その間にC中継を制圧することも可能だが、無理な制圧は被害が拡大して不利になる。C展開の目的は、

敵軍へ効率的にダメージを与え味方ダメージを抑える

ことなので制圧は状況を見て慎重に判断したい。ハンガー開口部連邦側の道路に出ると、敵支援機の砲撃を受けやすいので注意。Cを無事制圧した後は、連邦の部隊展開に応じてCを防御するかAや拠点へ攻め入るか判断しよう。

滑走路を渡るのはかなりのリスクを伴うため、中継Bや拠点への侵攻は慎重に。A,Cの攻防に開幕D制圧は非常に有効な上に割と取り易いので極力抑えたいが、開幕攻防の頭数不利で前線が壊滅しては元も子もないという点には留意しておこう。逆にDを奪われている場合は裏取りやC,Eが取られていなくても拠点へ攻め込まれやすくなるので注意。開幕C周りで激しく攻防する気なら支援機はCハンガー手前の2連建物屋根も砲撃の足場になる。

連邦にE凸された場合が難しく、味方が浮き足立って各個撃破されやすい。敵拠点侵攻・C篭り・拠点防衛・E攻防などどの対応策を採るにしてもバラバラにならない様一致団結して対応する事が一番重要。

連邦B篭りに対して僅かながら中間地点の数だけポイント有利になるのでちゃんと我慢さえできれば最終的に連邦側は突撃せざるを得なくなる。

バズSG主体の近接戦部隊でBR主体の連邦と滑走路を挟んで撃ち合いを演じるのは愚策中の愚策なので注意。射撃戦で一機でも撃墜されればC篭り戦術は破綻し、B連邦に対し死の突撃を敢行せざるをえなくなる。

- C凸のメリット:

- マップ中央を押さえることで、あらゆる局面に柔軟に対応できる。

- Cハンガー屋根はA付近の建物に比べて標高が高いため、支援機同士の撃ち合いで優位性を保てる。

- B,連邦拠点付近からの攻撃に対して、隣の高層ビルが遮蔽物として有効に機能する。

- 連邦B穴熊に対して、C周辺の建物を遮蔽物としたヒットアンドアウェイが有効に機能する。

- Cが取れていなくてもDが取れていれば連邦A篭りやCが取られた場合にも対抗しやすく、Cが取れている場合でも有効活用しやすい。

- E→B凸と違い様々な編成に対応できる。

- C凸のデメリット:

- 待ちの戦術となる為、先手を相手に譲る形になる。そこで連携を乱さずに常に最適の対応を取るのは野良ではやや難しい。

- 連邦側のA制圧は阻止しづらいのでCとD両方とも取れなかったらA,Dの攻防は相当不利になる。

- A付近の攻防では大きい機体が邪魔になりやすい。

- C,Dを取っておきたい都合、連邦の開幕E凸の阻止は難しい。

- 特に開幕C凸の最中にEを取る人が居ると数的不利になったり各個撃破されやすく、大抵の場合戦犯になる。(連邦のB→E凸を参考)

E→B,拠点ルート

開幕Eから滑走路を渡って突撃しB拠点を奪取、その後連邦拠点へと侵攻するルート。ドム系や格闘機などは足の速さを活かしてEから滑走路を渡り、周辺の建物を利用しながら南下できる。敵が慌ててA,C方面から出てきたら、滑走路におびき出して後方の支援部隊で処理できれば理想。連邦がB穴熊戦術を取った場合も建物を盾にして有効に戦える。滑走路に沿って南下する際、先に滑走路を渡るかB付近まで渡らずに滑走路沿いに南下するかは状況から判断しよう。砂・支援・BR汎用が多めの編成であれば、滑走路上の射撃戦に持ち込む戦術も有効である。その際にはE→BルートのオプションであるE展開も選択肢として考慮に入れたい。

- E→B凸のメリット:

- 戦術が単純明快である分野良でも連携が取りやすい。

- B穴熊に対して、格闘汎用編成の部隊が有効に機能する(C凸より連邦支援機の懐に入りやすい)。

- ジオン機の機動性と高火力で拠点まで押し込みやすい。

- 編成次第だが連邦B篭りはBR重視が多いので一度崩せればリスキルしやすい。

- E→Bルートのデメリット:

- 連邦B穴熊に対して懐に入りやすいのは確かだがBが取れないとジリ貧になりがち。

- 連邦がCに陣取って出てこない場合にはどの復帰位置も機能しづらく、不利。

- B凸に失敗しE付近まで押し返された場合は連邦に包囲されやすく、かと言って打って出ると射撃の的なのでやはり不利。

- C凸に比べて足の速さによる差が如実に現れるので陣形が伸びて各個撃破される危険がある。

- 多くの場合連邦はBで展開を終えている為、そこに突っ込んでいく形になるジオンは初手の段階でやや不利となる。

E展開

E→Bルートのオプション戦術。砂・支援・BR汎用が多めの編成なら滑走路を挟んだ射撃戦に持ち込む戦術も有効。特に連邦がB付近に展開している場合には、滑走路を渡らずにE付近に支援部隊を展開させ、豊富なコンテナ建物群を遮蔽物として連邦と射撃戦を繰り広げる戦術も考慮したい。

機体別の戦術

格闘機

中継A,B,C,D周辺の燃料タンクやコンテナなど、利用しやすい建物が豊富に存在する。

その一方でうかつに滑走路や遮蔽物の無い場所に出ると敵支援・汎用に狩られやすいので注意。

マップは広いが近づきやすいので格闘チャンスも多め、建物の上で狙撃する支援機などもいるので要所要所で活躍したい。

建物が多いから最前線で大活躍とはいかないので突出せずに開幕は中間地点制圧を重視するなど基本が大切。

リーチが長くないと狙いづらいがハンガーの薄い壁ごしに格闘を当てることも可能。

汎用機

開幕の中継制圧・敵中継への牽制、敵格闘機の排除など仕事は多い。

C中継周りでの攻防戦では、視界を広く保ち常にレーダーを警戒しながら戦うこと。

乱戦や格闘機の裏取りが発生しやすいので早めに感知するのが大切。

ハンガーや建物屋上を利用した狙撃ポイントも豊富なので味方前戦と敵支援機の位置は常に把握しながら戦おう。

建物を利用したヒットアンドアウェイが可能なので基本のバズ・ロケランの他にフルチャビームも使いやすい。

マップが広い割に建物が多いのでマシンガンの運用は難しい。

支援機

狙撃ポイントが多く、滑走路や開けた道では砂漠と同じ要領で有利に事を運ぶことも出来る。

逆に裏取りや乱戦も多くなりがちで味方のフォローを受けにくいので注意。

乱戦に乗じての高所からの狙撃や砲撃支援は有効だが敵の遠距離攻撃の的や味方の援護が遅れやすいことにも注意。

敵接近回避のために登れる建物が数多くあるが敵も登ってきやすいのも頭に入れておくこと。

アップデート履歴

コメント欄

最終更新:2014年08月01日 10:49