【すたーこんとろーるつー】

| ジャンル | シミュレーション・アドベンチャー他 |  |

| 対応機種 | 3DO interactive multiplayer | |

| 発売元 | バイス | |

| 開発元 |

クリスタル・ダイナミックス (原作:Toys For Bob) |

|

| 発売日 | 1995年3月24日 | |

| 定価 | 9,680円 | |

| プレイ人数 |

1人 (対戦モードは1~2人) |

|

| レーティング | 3DO用審査:E 一般向 | |

| 備考 |

MS-DOS用ソフト(日本未発売)の移植 DOS版はSteamで『I』とカップリング配信中 PC向けにオープンソース化されたリメイク版を無料入手可能 |

|

| 判定 | 良作 | |

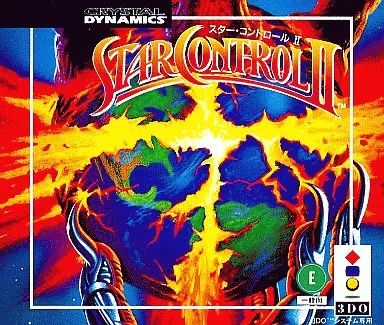

| ポイント |

英語圏で90年代初期の最高傑作に度々挙がる伝説のゲーム 初代『ゼルダ』ライクな先進的オープンワールド 終末の宇宙文明を舞台に、たった一隻の船から始まる逆転劇 当時としては破格の、広大かつ濃密な世界観 綿密な情報収集が求められるシビアな難易度 |

1992年に北米で発売された宇宙探索アドベンチャー。ないしはシミュレーション。

初出はDOS用ソフトだったが、1994年には3DOに移植され、日本でも翌年にローカライズ販売された。

副題は「ア・クアンマスターを打倒せよ!(The Ur-Quan Master)」。

日本での知名度は低いが、英語圏においては「史上最高のPCゲーム」の話題でしばしば名前が挙がる伝説の作品となっている。

同様に、唯一CS移植された3DO版は同ハード前期の数少ないキラータイトルとなり、英語圏で「最高の3DOソフトは何か」という話題を扱ったウェブサイト・レビュー動画においては必ずと言っていいほど今作が上位(多くは最上位)に挙げられている。

後年の様々なオープンワールドに与えた影響は大きく、90年代における欧米のビデオゲーム文化を知る上で外せないタイトルの一つでもある。

2002年にオープンソース化しているため、2025年現在もソフトをネット上からダウンロードすることにより、無料かつ合法的にプレイできる。

このフリーソフト『The Ur-Quan Master』(以下『UQM』)は本ウィキで扱うソフトの対象外ではあるが、一番手に取りやすいバージョンには間違いないので、参考記述として一部言及する(詳しい変更内容は記事末尾に掲載)。

ちなみに『UQM』は日本人の有志による翻訳パッチが存在し、これから日本で遊ぶ場合には一般にこちらの訳を目にすることが想定されるので、訳語が公式と異なる場合はそちらも併記する。

(以下、〈〉で囲まれている単語が有志翻訳版)

本記事は日本で唯一商用販売された3DO版をベースに解説する。

本記事で扱うのはナンバリングタイトルの2作目だが、単体でも問題なくプレイ可能であり、シリーズ作品の代表格としても1作目を差し置いて語られる機会が多い(*1)(ビデオゲームではよくあること)。

1作目と『II』は戦闘システムが共通していることを除き、全くの別ゲーとなっている。

本項は1作目を参考程度に軽く解説する。

1作目にあたる『Star Control』(日本未発売)はDOSとGenesis(海外版メガドライブ)で展開され、現在ではSteamにて『II』とともにカップリング販売されている(日本語未対応)。

ジャンルはシューティングゲームで、「トップビューの画面で宇宙船を操縦し、自チームの艦隊で敵チームの艦隊を落とす」というものであった。

背景ストーリーは説明書で語られているが、ゲーム内の描写はほとんどない(*2)。

代わりに「戦略SLGの要領で、戦争の特定の場面を再現したシチュエーションを一つ選んで戦う」というのがメインコンテンツとなっていた(日本の有名なゲームで言うと、『パワプロ』のシナリオモードや『スマブラ』のイベント戦のようなイメージ)。

副題も『Famous Battles of the Ur-Quan Conflict, Volume IV(ア・クアンとの名高き闘争 第4集)』となっており、"壮大な宇宙戦争の一端を切り取った物語"というコンセプトが窺える(おそらく『スター・ウォーズ』1作目のオマージュ)。

この他、編成を自由に決めて対戦できるMeleeモードも実装されている。

以上が1作目の内容だが、そちらから引き継がれたのは戦闘システムとMeleeモードのみ。

『II』はこの内容から大幅なボリュームアップを遂げ、約5年にわたる地続きの宇宙戦争を模したストーリーモードが本編となっている(先のゲームで例えるなら「サクセスモード」や「亜空の使者」が追加されたようなレベルの大進化と言えるだろうか)。

背景設定でしか無かった世界観はプレイヤーが実際に体験できるようになり、当時のテキストアドベンチャーに劣らない膨大なテキストも用意された。

ちなみに『II』の時系列は1作目の後日談にあたり(*3)、地球を含む同盟軍が敗走して滅亡寸前に追い込まれたところから物語が始まる。

敗北ルートから続きが描かれるゲームというのも中々珍しい。

西暦2134年、全宇宙を支配せんとする巨大勢力ア・クアンの手により、地球を含むあらゆる文明は終わりを迎えつつあった。

ア・クアン率いる戦闘部隊「ヒエラルキー」に対し、地球人を含む反乱軍「自由星同盟」は激しい戦いを繰り広げていたが、結果は惨敗であった。

自由星同盟のある種族は敵の手に落ち、ある種族は壊滅し、ある種族は逃走、ある種族はア・クアンに監禁される道を選び、もはや戦える種族は残っていなかった。

時を同じくして、地球からのある一団が宇宙の片隅にある星・ベラ〈ヴェラ〉に漂着し、取り残された。

地球との交信が途絶えて以降、残された者たちは惑星の地下に巨大な工場を発見した。

それは数万年前に栄えた謎の種族が遺した最後の技術だったのだ。

漂着から20余年、人々は限られた資源を全て工場につぎ込み、空洞だらけのスターシップを建造し、最低限の燃料を詰めこんで地球へと出発した。

運用を任されたのは、ベラで生まれ育ち、類稀なるメカニックの才能をもって技術のサルベージに貢献した青年・イサム〈ゼルニック〉。つまりあなたである。

スターシップはカムイ〈ヴィンジゲーター〉の名を授かり、地球へと飛び立った。

地球に辿り着くと、そこは変わり果てた姿となっていた。ア・クアンの手によりあらゆる遺物を焼き払われ、人類が築き上げた全ての歴史が失われていた。かつて青かったその星は真っ赤なシールドで覆われ、人類はその内側へみじめに監禁されていたのだ。

自由星同盟が生き残る道はただひとつ。空っぽのスターシップだけを頼りに、再び仲間と資源を集め、ア・クアン打倒の鍵を見つけ出すしかない。

仲間も資源も失われた地球、残されたのは空洞だらけのスターシップのみ。

だが宇宙を救うには十分だ。

この船の艦長はあなたなのだから……

今作が絶賛された最大の理由は、92年のゲームとして規格外な規模の世界観・自由度にある。

| + | 詳細 |

| + | 詳細 |

| + | 以下、始めたてのプレイヤーがつまずきやすいポイント(攻略のネタバレ注意) |

| + | ネタバレ注意 |

| + | ネタバレ注意 |

| + | 詳細 |

| + | 攻略のネタバレ注意 |

| + | 詳細 |

| + | ネタバレはしたくないけど攻略情報だけ見たいという人向け |

今作を日本の有名作品でざっくり例えるなら、「ドラクエ3ばりの開けた世界に大量のテキストを加えた初代ゼルダ式ADV」と言ったところだろうか。

作中、自由な旅の先には様々なユーモアとスリルが待ち受けており、遊びながらSF小説を疑似体験できるのが今作の魅力。

JRPG不毛の地だった欧米市場に生まれながら、日本の大作RPG並みの冒険活劇を濃密に詰め込んだ今作は、海外のPCゲーマーから絶大な支持を集めるに至った。

ゲームテンポや難易度の都合、現代だと遊びづらい側面もあるものの、その自由度や広大さの魅力は今でも健在。

現在ではオープンソース化して気軽に遊べるので、レトロゲーらしい硬派な冒険に挑みたい人や、海外PCゲームの歴史に触れたい人は是非遊んでみてほしい。

2002年より、3DO版は当時のスタッフによりオープンソース化され、誰でも自由にダウンロードして遊ぶことができるようになった。 今作の版権を持っていたAccoladeにゴタゴタが生じ、契約が消滅してしまったため、生みの親である2名がコンテンツを残すべく発起人となったことで実現したようである。

原作タイトルは権利上の都合で使えなかったため、代わりにサブタイトルが正式タイトルに使用されている。

基本的な内容は過去バージョンと変わらないが、細かい部分はPC版とも3DO版とも異なる独自の内容で、端的に言うと両バージョンの良いとこどりとでも言うべきもの。 特徴としては以下の通り(2025年5月現在の最新版・v0.8時点)。

記事内で何度か触れたように、日本人の有志が2022年より翻訳パッチを作成しており、これを使えば作中のテキストを日本語にして遊ぶことができる(リンク)。(*15)

特徴は以下の通り(2025年5月時点)。

総合すると、遊びやすさの観点や誤訳の回避という観点から、現在では基本的に『UQM』でのプレイが推奨される。可能であれば、3DO版のマニュアルに収録されたヒントブックを手元に置いて遊ぶと確実。

一方、3DO版は日本語の吹き替え音声を楽しめるメリットがあり、誤訳に目をつぶれば有志版とは違った良さがあるので、もし訳語の違いを味わいたい人は敢えてこちらを手に取るのもあり。

| + | 以下『スターコントロールII』攻略のネタバレを含むため折り畳み |

*1 誤解のないよう補足すると、1作目も1作目で評価は高く、海外では名作レトロゲームを紹介する記事で時折名前が挙がっている。

*2 当時の洋ゲーは本編でほとんど触れられていない壮大なストーリーが何かと詳細に書かれがち。これはビデオゲームに限らず、あちらのアナログゲームのマニュアルでしばしば見られる文化である。

*3 ただし厳密には2作の間で設定の齟齬が存在し、パラレル展開ともみなせる。

*4 その代わり、拠点から人員や宇宙船を一切供給しない縛りプレイをSpeedrun.comに投稿したプレイヤーが存在する(2025年5月現在走者1名)。

*5 あくまでフラグ管理の話であり、「リソースを回収する手段が尽きる」「敵異星人に囲まれて逃げられなくなる」などの理由で詰む場合はある。

*6 同シリーズのファン向けにわかりやすく例えるなら「口が付いて肌色になって威厳が増したダークゼロ」と言えば多分通じる。

*7 『UQM』有志翻訳版は誤訳あり。「長く巨大な獣を飲み込んだ細長い生物」となっているが、原文に最初の「長く」は無く、正しくは「巨大な獣を飲み込んだ細長い生物」である。ただし後述の理由から特に問題はない。

*8 しかも逃走した場合はカウントに含まれず、本拠地などで無限湧きする個体を倒しても全くイベントが発生しないという罠まである。

*9 冥王星は元々惑星の中でも特異な性質を持っていたが、2006年に入って似たような性質の星が3つも観測されてしまい、これらも惑星に含むか、冥王星を惑星から取り除くか議論された結果、後者が採用された経緯がある。

*10 非ネイティブにとってはかなりスピードが速いので、こちらで遊ぶ場合は注意。

*11 プログラミングの世界では数値を0始まりで表現するのが一般的で、これに倣ったものと見られる。

*12 例えば「殺される相手を探しに行け!」だったのが「あぁ、お前なんか死んでしまえ!」になっているなど。

*13 今作で同時に襲う敵は多くても6機程度であり、10機襲ってくる場面は他に無いので、これもわかりづらさを助長している。

*14 一応原語版は半年前に発売されているが、アフレコはゲーム発売のかなり前に行われるのが通例なので、翻訳までに間に合わなかった可能性は十分ありうる。

*15 一部サイトやニュース記事では「今作を日本語で遊ぶには3DO版を入手するしかない」と明記されているが、現在となっては古い情報なので注意。翻訳パッチはオープンソース化から20年経つまで作られず、それ以前は本当に3DO版でしかプレイできなかった。

*16 皮肉にも『ゲックス』は発売が数か月延期し、発売タイミングが被ることは無かった。

*17 原語版は「地球を謎の手と謎の触手が掌握する」というアートが描かれた縦長の外箱に入っていたが、日本の3DOソフトは外箱が廃止されてジャケットのみになっており、今作もパッケージの一部だけがトリミングされている。これによりほとんど地球しか映っておらず、何を表しているのかわかりづらい抽象画のようなイラストに……

*18 CD媒体のレトロゲームを購入した際(特に開封確認などを行わないネット通販で)割と頻繁に起こるトラブル。後で遊ぶつもりで積んでおくと返品期間を過ぎてしまうので、入手したら即座に中身を確認するのが望ましい。

*19 クリスタル・ダイナミックスによる3DO作品のローカライズを手がけていた企業。ネットの無い時代に原語版スタッフの監修を受けながら『ザ・ホード』の翻訳を数ヶ月で完成させるという早業っぷりを発揮していた。反面そのゲームではデータ誤削除を引き起こす重篤な誤訳を行ったり、『ゲックス』の説明書で大量の誤訳を訂正する羽目になったりと、不祥事もちらほら確認されている。特に『サムライショーダウン』『ゲックス』は3DOマガジンにおいて、説明書の出来を強く批判されていた。