松島青龍山 瑞巌円福禅寺(瑞巌寺)

しょうとうせいりゅうざん ずいがんえんぷくぜんじ(ずいがんじ)

歴史

平安時代に天台宗の寺院、延福寺として創建されたと伝えられる。現在の瑞巌寺とは別の場所にあり、その位置は不明である。

鎌倉時代に天台宗の僧徒を追い、禅宗へ転換し、臨済宗円福寺となった。

将軍家に保護され発展したが、戦国時代の終わりに火災により廃墟同然にまで衰退した。

江戸時代に入って伊達政宗が禅僧虎哉宗乙の勧めにより円福寺を復興した。

慶長9年(1604年)から14年(1609年)までの工事により、現存する桃山様式の本堂などが建てられた。このとき寺の名を現在の名称に改めた。

以降、伊達氏の保護もあって隆盛をきわめた。

明治の初めに寺領が没収され、廃仏の風潮が盛んになると、収入を失った瑞巌寺は窮乏した。付属の建物が多く荒廃して失われた。

明治9年(1876年)に明治天皇東北巡幸の際に下賜金があってから徐々に財政難を脱した。

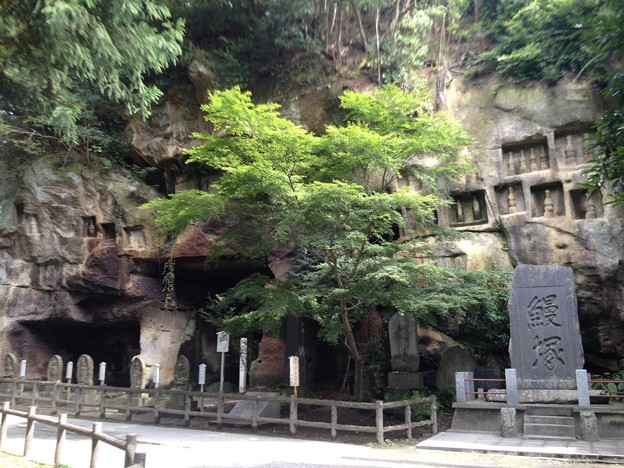

昭和28年(1953年)に本堂が国宝に指定されたほか、建築物等多くの

文化財を有する。昭和43年(1968年)に大書院が完成し、昭和48年(1974年)には宝物館を開設した。宝物館には発掘調査などで出土した円福寺時代の遺物など約3万点が収められている。

総門

参道のスギ。

東日本大震災の津波による浸水で多くが立ち枯れ、伐採されている。

東日本大震災で崩落したところ。

関連項目

最終更新:2024年02月22日 20:35