センサーは、

ステージやコントローラーの内部にあるアレである。

界隈の用語ではない。

概要

踏みゲーの

パネルの下にあり、押されると通電するもの。

通常の筐体では、各辺に1個ずつ配置されている。パネルは四角形なので、1枚あたり4つ配置される。

家庭用向けコントローラーではある程度の大きさのものが各パネルの中央に1つずつ配置されていることが多い。

ゲームの筐体のセンサー

DDR・PIU・ITGなどの場合

センサーとは言うものの、DDR、PIU、ITGで使われているものはどちらかと言えば

スイッチではある(ONかOFFかの二値しか検出しないため)

構造についての正確な図は

こちらの「製品」タブから「ケーブルスイッチの特徴」を参照してほしい。

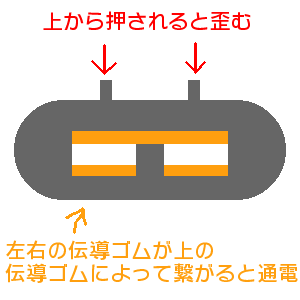

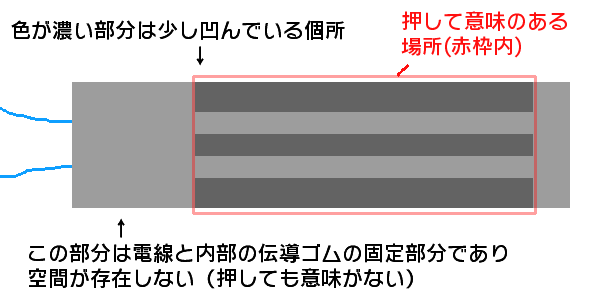

だいたい下の図のような感じ。

スイッチには押して反応する場所と反応しない場所がある。

真偽は不明であるがDDRのセンサーはおよそ5kg、PIUのセンサーはおよそ3kgのものが乗れば反応すると言われている。

センサーそのものだけでなくセンサーの受けゴムの劣化具合にも関わってくるほか、店舗側の

底上げ状況によっても変化するため、必ずしもこの重量が無ければ反応しないとは言えない。

StepManiaXの場合

筐体が新しく少数しか生産していない

StepManiaXではFSRセンサーを用いているため、反応するかどうかの閾値を変えることでパネルを開けずとも感度を調整できる。

家庭用マットのセンサー

家庭用のDDRマットについてはパネルのイラストが印刷されているビニールの下にある伝導性のシートと、穴の開いたスポンジを挟んでさらに下にある伝導性のシートが接触する(踏む事でスポンジが潰れ、穴の開いている部分で接触できる)ことで通電する。

DDRのマットは『専用コントローラー』、『専用コントローラー2』、『専用コントローラーデラックス』などと色々種類があるが、共通してこの構造である。

さらに言えば20万円でお馴染みの『アーケードスタイルコントローラー』は、パネルの四辺に先述のマットのようなものが配置されているだけで、ゲームセンターのステージと同じセンサーを使っているわけではない。

メタルパッドのセンサー

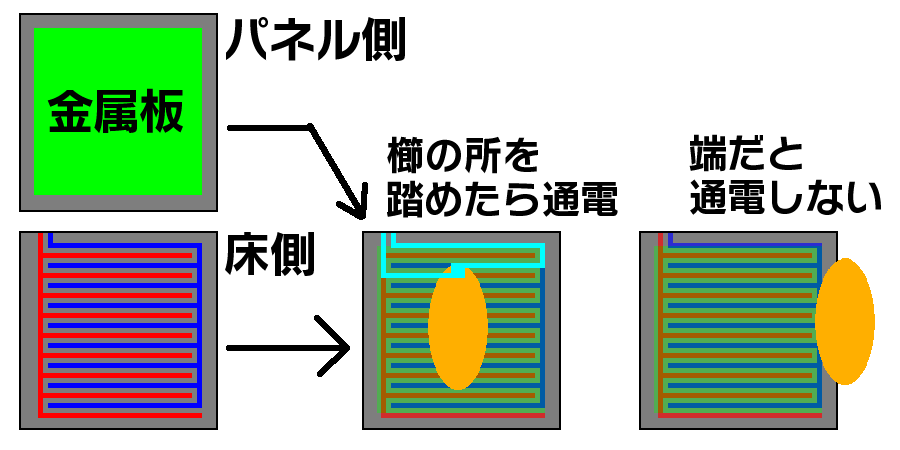

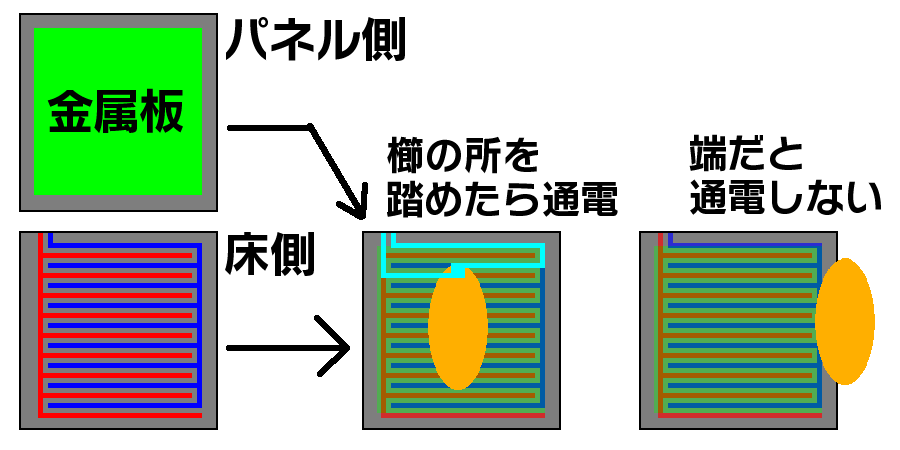

DDR Games製のメタルパッドなどでは

床面に櫛型に設置された回路が、パネルについている金属部によって接続されて反応する

という仕組みをとっている。

この櫛型の回路はパネルの全面にわたって配置されているのではなく、パネルの内側部分にしか存在していないため、省エネ踏みをすると反応しないことや、省エネ踏みでも反応するように改造するとなるとかなり面倒くさいため不評である。

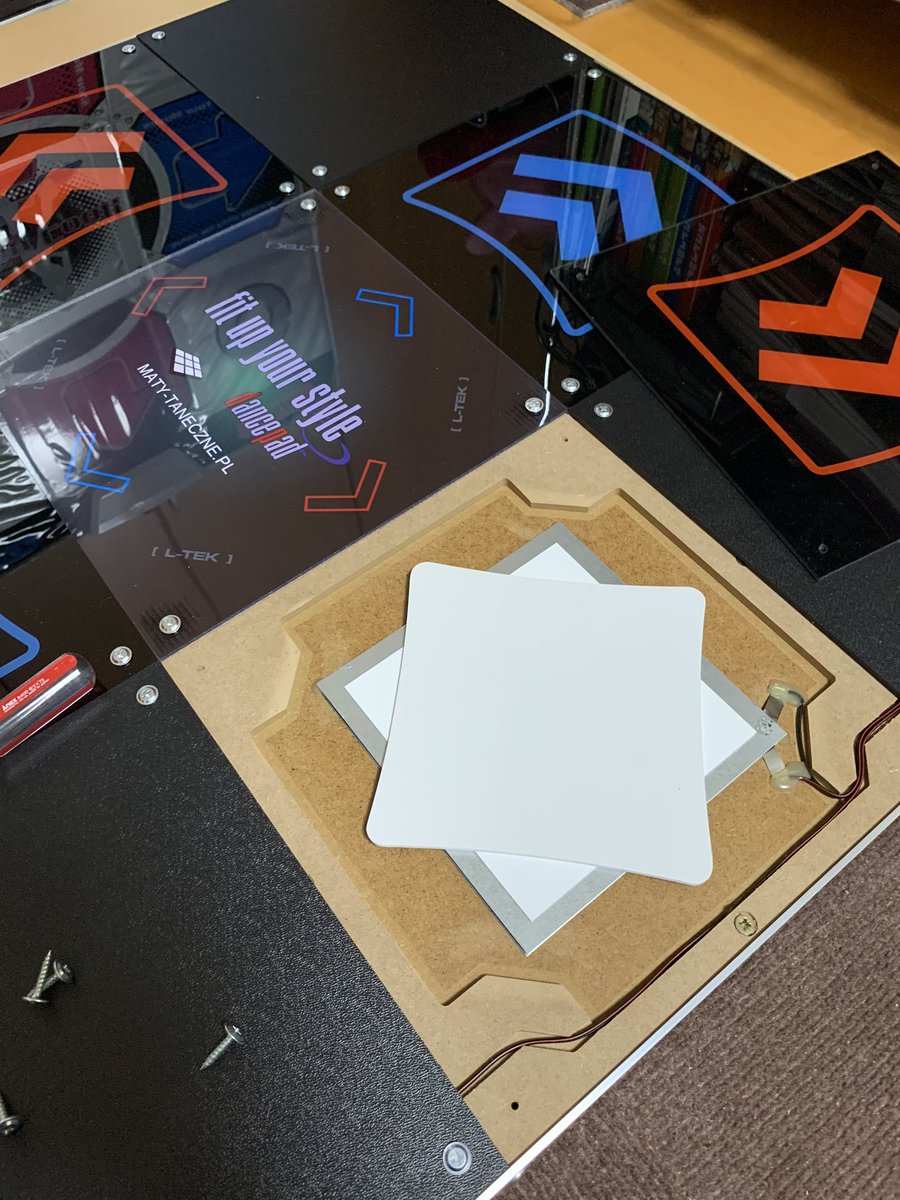

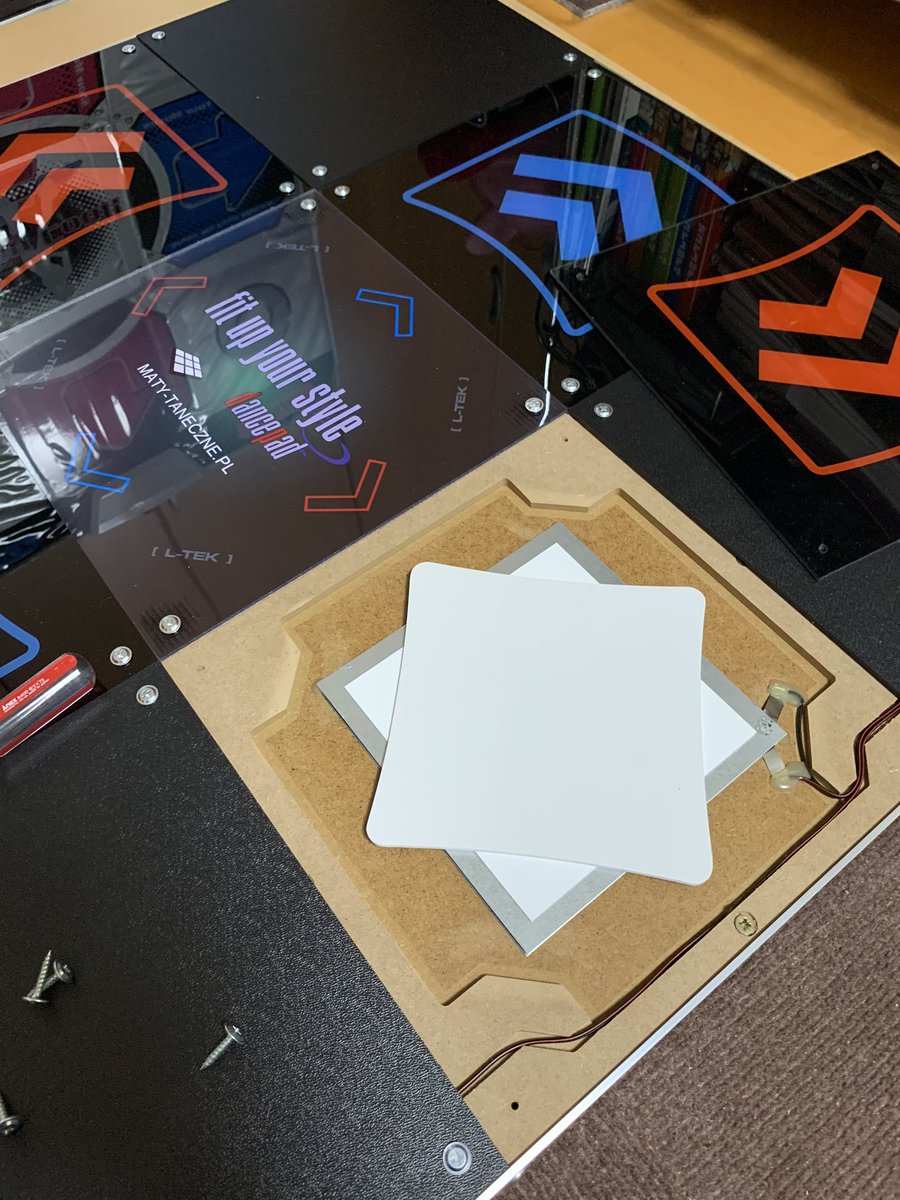

L-TEK PADの場合、金属板がマジックテープを挟んで2枚向き合っており、パネルを踏むとパネルに近い側の金属板が歪んで接触することで反応する。

こちらも内側を攻めると反応しないが、DDR Games製と比べると完全に反応しないというほどでもないことや、改造自体が容易(硬貨など、適当な通電するものを中に仕込めばよい)なこともあって比較的好評。

ただし自作パッドなどでFSRセンサーを使った場合には流石に劣る。

トラベルパッドのように小型であることを売りにしたコントローラの場合、FSRセンサーを用いている場合がある。

この場合、スイッチがONとなる閾値をソフトで設定することで感度調整が出来て非常に便利。

DDR X筐体以降におけるセンサー周りの構造の欠陥について

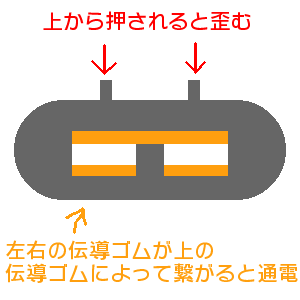

「ゲームの筐体のセンサー」の項の2枚目の画像で触れているが、スイッチには押しても反応しない場所がある。

非常に残念なことに、X筐体以降のステージでは一部のL字金具が押しても反応しない場所にも乗るように配置されてしまっている。

ざっくりと言えば、下の図のように変形しづらい部分が邪魔をするせいで踏んでもしないことがある。

BPLにDDR対象機種となった後の2022年3月の新規入荷分の金筐体ですら、この構造は修正されていないようだ。

プロリーグをやるって言ってる機種の構造か……?これが……?

最終更新:(2025/02/05)

最終更新:2025年02月05日 13:14