+ タグ検索にかからないと思われる語句を気付き次第追加

+ タグ入れについて

+ 検索エンジン

● Google以外でよく使われる検索エンジン一覧|おすすめ検索サイト18選まとめ

● 検閲が酷すぎて役立たずのGoogleの時代は終了:安全で検閲のない検索エンジン上位12

検索エンジン Startpage Web Search

Yahoo!

bing

Baidu 百度

DuckDuckGo

Yandex

ノイズレスサーチ

startpage.com

Brave検索エンジンの比較 「Yahoo!登録への50の方法? 上位表示・アクセスアップのコツ」より 【埋め込み用法】

#region(close,ニュースサーチ〔〕)

#news()

#endregion

#hr(----------,height=2,color=#006400)ーーー#blockquote(){■ &blanklink(){}

#html2(){}

&blanklink(){}

}ーーー&blanklink(){}ーーー#html2(){}

※Private

※メモ

※X(Twitter)からの気になる呟きメモ

※X以外の気になる記事メモ

※気になる記事

ーーーーー

【Web素材】

● Adobe Stock

/

YouTuber

TED

TEDxTokyoトーク

gab

parler

● BIT CHUTE

コミュニティガイドライン

YoutubeはDSに都合の悪い記事を削除しています。BITCHUTEにはYoutubeにより削除された動画が相当数アップされています。

● TED

TEDは、アイデアを広めることに専念する非営利団体であり、通常は短時間で強力な講演(18分以下)の形をとります

- REAL RAW NEWS 日本語版

- Global Research 和訳も読める

- REAL RAW NEWS

- Yahoo! News

- Bloomberg

- WSJ

- Searchina

- アゴラ

- BLOGOS

- AllAbout NEWS

- RELEASED-YouTubeMusic

★ Brave検索結果を検閲しないと確約

★ Presearch検索結果を検閲しないと確約

★ ノイズレスサーチ

★ Googleブログ検索

★ DukDukGo

★ ECOSIA

★ Ritlweb ブログ検索

ーーーー

※ DeepL翻訳

※ 私は翻訳を愛する

※ Weblio英和・和英辞典

+ 主な日本の新聞 Web site

★ 朝日新聞デジタル

★ MSN産経ニュース

★ 日本経済新聞

★ 毎日新聞

★ YOMIURI ONLINE(読売新聞)

★ 日刊ゲンダイ

★ zakzak(夕刊フジ)

★ 東京スポーツWeb

★ スポーツ報知

★ 日刊スポーツ

★ スポニチ

★ SEIKYO ONLINE(聖教新聞)

★ しんぶん赤旗

+ 主な海外ニュース Web site

朝鮮・韓国

★ ハンギョレ新聞 / Wikipediaで

★ 朝鮮日報

★ 中央日報

★ 東亜日報

★ YONHAP NEWS〔聯合ニュース〕

中国

★ 看中国(中国ウォッチング)

★ Searchina(サーチナ)

★ Record China

★ チャイナ・ネット

★ 新華ニュース

★ XINHUA.JP/新華経済

台湾

★ 中央社フォーカス台湾

【その他】

★ IBTimes - 世界の最新ビジネスニュース

★ The New York Times 英語版

★ Newsweek

★ MSNBC 英語版

★ 日経CNBC

★ abc NEWS 英語版

★ CNN.co.jp

★ BBC NEWS 英語版

★ BBC NEWS JAPAN 日本語版

★ ロイター〔REUTERS〕

★ 国際ニュース:AFPBB News

★ Bloomberg.co.jp

★ ウォール・ストリート・ジャーナル日本版

★ じゃかるた新聞

★ バンクーバー新報

★ ニッケイ新聞 ブラジルのニュース

★ まにら新聞 フィリピンのニュース

★ swissinfo:スイスのニュースと情報

★ フランスニュースダイジェスト

★ Yahoo!news>フランス

★ ドイツニュースダイジェスト

★ Yahoo!news>フランス

★ JAMS - オーストラリアニュース

★ Yahoo!news>オーストラリア

★ Yahoo!ニュース - イタリア

★ 濃縮還元ニュース 日本&海外の新聞やニュースを幅広く収録した ニュースリンク集

世界の新聞・ニュース

+ 雑誌系その他

★ Newsweek日本版

★ NewSphere(ニュースフィア) 日本に対する海外の反応を報道するニュースサイト

★ zassi net(雑誌でわかる今日の話題)

★ 東洋経済オンライン

★ 週プレNEWS

★ 日刊SPA!

★ 国連情報誌SUNブログ対応版 日本語では入手しにくい国連関連ニュース

+ monosepiaのコロナ観

※mono....コロナに関する情報を上下左右共々集めていますが、私的にはインフルと同程度の風邪という認識です。例年のごとく「酷い風邪に罹らないように気をつける」程度の注意はしています。自粛に反対します。本質的に信用ならないPCR検査、インフル・コロナ風邪・マイコプラズマなどでも陽性になるような検査に信頼性はない。普段から存在するかき集められた病状と死因。武漢の騒動は中国と中国を駒にする勢力によっておそらく仕組まれており、恐怖の煽りが上手く行ったので、欧米で死亡者数を膨大な数水増しパニックを起こしている。真実がどこにあるのかは私には分かりませんが、とにかくすべてを疑いつつ様々な情報を集め見極めようとする態度は変えません。(2021.4.6追記→)「新型コロナウイルスは存在しない。」だけでなくウイルス自体の存在させ欺瞞なのではないかと疑い初めています。よって存在しないウイルスに対するワクチンも限りなく怪しい代物だとの認識に至っています。最近はその立場から記事の収集をしています。コロナウイルスの存在を信じている方はもはやこのサイトを覗く意味はないでしょう。

世の中右左ごちゃまぜぇ~

・このサイトは左右・陰謀論・傍観論・懐疑論など気になった記事へのリンクを随時記録する私的電脳図書室です。

・当サイトは画像への直リンクは行っておりません。もしそのような画像があったとしたら、サイト主の手違いです。お知らせください。

+ 続き

消極的に自民党安倍政権を支持していましたが、移民は世界で4番目の受入国となり、入管法の改正で中国人にマルチビザを与える、などを思うとこれ以上は安倍政権を支持出来ない。安倍政権は国民を騙しながら米国にも中国にも国を売っている。

米国に従う振りをしながらも日本の国益を背後から推し進める政権なのではないかという淡い期待は崩れたのかも知れない。というより初めからそのように仕組まれていたのだと確信する。自民公明安倍政権を支持することは出来ないし、しない。

かといって、中韓の代理人のような民進党や共産党およびそれに類するリベラル党派は一切支持しない。

これからは、真に日本人のための日本人による国造りをしてくれる党派を支持する。

日本は本当に終わるのかも知れない。せいぜい今のうちに江戸以前の日本の歴史を勉強しようと思う今日このごろ。(東京在住者)

の貼り付け👇#ref(http://www25.atwiki.jp/monosepia?cmd=upload&act=open&pageid=4557&file=point10_1.gif,width=30)

の貼り付け👇#ref(http://www25.atwiki.jp/monosepia?cmd=upload&act=open&pageid=4557&file=point10_1.gif,width=30)

256:Ā

257:ā

274:Ē

275:ē

298:Ī

299:ī

332:Ō

333:ō

362:Ū

363:ū

● 更新日記

● 年月日

● コメント

※トレーニング日記

● 当サイトの更新不具合関連

● WHAT REALLY MAKES YOU ILL?

● ※コロナ・ワクチン議論

● ワクチン疑惑系タグ

● ん??

● ※世界の理解が私とは違うひとたち

電卓 AC 7 8 9 ÷ 4 5 6 × 1 2 3 - 0 . + = 【ウイルスの存在】

+ 関連ページ

+ ...

【2022年~2023年】【COVID-19関連サイト内ページ一覧】

【現状と未来】

- 支配者セレブの欺瞞・虚偽・操作

- 憲法改正・敵国条項・緊急事態法と保健ファシズム

- 自由と保健ファシズム

- コロナ後に備えて

- 世間で起きていることの観察

- 旅館業法改正案

- ワクチンと人口削減・奴隷化計画

- WHAT REALLY MAKES YOU ILL?

- コロナ物語

- コロナ陽性者の死

- なぜ未だに多くの人がコロナ物語を信じているのか?

- 医療とコロナ・ワクチン

- コロナが終わらない日本

- 衰退するコロナ脳日本

- コロナ脳

- コロナ観の違い

- コロナ脳とマスク

- マスク

- マスクの危険性

- 全世界は一つの舞台に過ぎない

- 世界はもう二度と元には戻らないのか?

- 世界はもう二度と元には戻らない ※The Final Wakeup Callより機械翻訳ページ

- 世界を狂気で支配する ※コロナ関連の奇妙な現実

- ワクチン総括

- ワクチン行政

- ワクチン死認定と救済認定

- 財務省のコロナ・ワクチン政策への反撃

- 新型コロナウイルス感染症対策と行政

- 闘うコンボイ

- パンデミック帝国

- ワクチンと人口削減

- COVID-22

- 支配者セレブの欺瞞・虚偽

- 壊滅的なパンデミック

- ワクチンパンデミック

- COVID-19パンデミック

- COVID-19 プランデミックとワクチン

- コロナ・ワクチンと世界経済

- マスコミと新型コロナ・ワクチン騒動

- コロナ・ワクチン情報統制

- コロナ・ワクチン報道

- 煽動者の居直りと責任回避および保身

- 国際コビッドサミット ※Internatinal Covid Summit

- 新型コロナワクチンの違法性

- コロナ・ワクチン禍の分断と対立

- 新型コロナワクチン集団訴訟

- ワクチン接種禍の闘い

- ワクチン殺人事件

【ワクチン】ーーー

- ニュルンベルグ2.0

- グレートバリントン宣言

- ワクチンによる人類への犯罪

- ワクチン接種を勧めない医師など

- システムを外れる生き方

- ワクチンデマ

- ワクチンハラスメント

- ワクチン接種後の世界

- ワクチン接種中止を

- 遺伝子ワクチン接種に反対する

- COVID-19ワクチンへの疑問

- ワクチン・コロナ利権

- ワクチン接種をしないセレブたち

- ワクチン・マスクと支配者セレブと上級国民

- ワクチン打たない人はずるい

- 予防接種法および検疫法

- コロナワクチン特例承認

- 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会

- ワクチン接種後副反応報告

- ワクチン接種状況

- ワクチン接種の資料

- 医療従事者ワクチン先行接種

- ワクチン非接種者

- 未接種者への注意喚起

- ワクチン打たない人はずるい

- ワクチン接種者の気持ち

- ワクチン接種はしたけれど

- 不本意なワクチン接種

- ワクチン接種したのかな?

- ワクチン接種後の後遺症を抱えて アカウントあり

- 非接種者は接種者を支えよう

- COVID-19ワクチンのブースター接種

- ワクチン接種の罠

- 反ワクチン派狩り

- COVID-19ワクチンの危険性

- ワクチンの中期・長期危険性

- 大量虐殺ワクチン接種からの目覚め

- COVID-19ワクチン接種後に体内で起きる事

- ワクチン接種後の白い凝血塊

- mRNAワクチンと薬害

- ワクチンとマイクロチップ

- ワクチン解毒?

- ワクチン接種後の医療ケア

- ワクチン接種と女性 ※乳児も

- ワクチン接種と出生(数)

- ワクチンと若年齢者

- ワクチンと高齢者

- ワクチン接種とアスリート

- ワクチンとパイロット

- ワクチンと老化

- COVID-19ワクチン接種拒否

- ワクチン未接種者への抑圧迫害

- コロナ規制と貧困

- ワクチン強制接種との闘い

- ワクチン接種強制

- ワクチンパスポート

- ワクチン接種義務化

- COVID-19ワクチンと発症あるいは検査陽性

- COVID-19ワクチン

- COVID-19ワクチンは治験中

- ワクチン

- mRNAワクチン

- アルカリス

- mRNAワクチンによる遺伝子書き換え

- mRNAワクチンと免疫

- 食物ワクチン

- jabinjuriesglobalday インスタグラム、ツイッターのハッシュタグ

- COVID-19ワクチン接種後の有害事象・死亡例

- ワクチン関連死

- ワクチンによる死亡情報

- ワクチン接種後の医療

- COVID-19ワクチンの副反応と副作用

- ワクチン接種後副反応救済措置

- ワクチン被害者駆け込み寺

- ワクチン接種者による暴露

- ワクチン接種と自己免疫疾患

- ワクチンと消化器疾患

- 抗体依存性感染増強※ADE

- 抗体依存性反応※ADR

- 抗体依存性細胞傷害※ADCC

- mRNAワクチンと血栓症・心筋炎・心不全などの循環器障害

- コロナワクチン性多発筋痛症

- ワクチン接種後の後遺症を抱えて

- ワクチン接種の後遺症

- ワクチンによる遅発性後遺症

- ワクチンの中期・長期危険性

- ワクチンと癌

- ワクチンと皮膚科疾患

- ワクチンと認知機能

- ワクチン接種後の神経障害

- 今、日本中で激増中この手の話

- ワクチン接種とコロナ感染症発症

- 異物混入ワクチン

- ワクチンとブルートゥース接続

- ワクチン接種と世界の動静

- コロナワクチン被害者の会

- 新型コロナワクチンの嘘と欺瞞と謀略

- COVID-19の嘘と欺瞞と謀略

- COVID-19

- ビル・ゲイツは自分の子供にワクチンを打たない

- COVID-19ワクチン進展問題調査

- COVID-19ワクチンと磁性体

- ワクチン【動画】

- 最も重要なCOVIDワクチンビデオ【字幕書き起こし】

- ワクチン接種と各国の状況

- ※反ワクチン

- ウイルス・ワクチン関連記事

- マスク

- つぶやく事をやめないで

- 症例検討

- ※ワクチン後遺症の私的症例検討 ※管理者のみ閲覧可

- ※COVID-19感染症状とワクチン接種後症状 ※管理者のみ閲覧可

ーーーー

【COVID-19関連】

- COVID-19対応の公的過ち

- COVID-19と風邪とPCR検査

- コロナと風邪

- COVID-19と風邪とPCR検査

- COVID-19

- 新型コロナ総括

- コロナ情報とGAFAM

- コロナ後の世界

- COVID-19と死

- コロナ騒動下の死

- コロナと健康

- 三密上等ノーマスク

- 新型コロナ感染症過剰恐怖 ※通称「コロナ脳」

- 学校とコロナ

- コロナ禍の子供たち

- コロナ禍の若者たち

- コロナ禍と女性

- COVID-19関連論文

- ホモ・サピエンス8番染色体

- 原因不明の肺炎

- PCR検査

- COVID-19 無症状PCR陽性者から感染するのか?

- 大橋眞 徳島大学名誉教授

- COVID-19の嘘と欺瞞と謀略

- COVID-19と人類奴隷化

- ニューノーマル

- 日本政府・自治体・マスコミ・医師会の欺瞞

- コロナ恐怖煽動との闘い

- コロナ恐怖扇動

- COVID-19騒動の経過

- コロナ禍の狂気

- 濃厚接触通知システム

- COVID-19 プランデミックとワクチン

- インフォデミック

- COVID-19 パンデミック

- パンデミック帝国

- 新型コロナパニック

- 新型コロナの経済・社会への影響

- コロナ後の日本の政治・経済・社会

- 【生活支援】新型コロナウイルス感染症

- 米中戦争

- 祈りと希望

- COVID-19と人々

- コロナ狩り

- COVID-19情報戦

- 抗体依存性感染増強

ーーーー

【ウイルス関連】

- SARS-CoV-2

- SARS-CoV-2の研究の疑念

- 新型コロナウイルスの存在証明

- 人工ウイルス

- コロナ変異種

- 2019年の新型コロナウイルス

- 日本におけるCOVID-19

- COVID-19に係る経済状況および経済政策

- 新型コロナウイルス第二波

- ニパウイルス

- コロナウイルス

- MARSコロナウイルス

- ウイルス

- 生物兵器

- 生物化学兵器

- 感染症

- アンソニー・ファウチ

- 5G

- 5Gと新型コロナウイルス感染症

ーーーー

【検査】

- 国立感染症研究所

- 2019年の新型コロナウイルス検査

- COVID-19肺炎

- ※ PCR法

- ※PCR検査資料

- ※PCR検査の疑問点

- PCR検査

- 抗原検査

- 抗体検査

- PCR検査と国籍

- COVID-19と風邪とPCR検査

- PCR検査と帝王切開

- PCR検査とプロパガンダ

- COVID19 PCR検査は科学的に無意味である

- PCR検査を断る方法

- CDC 2019-novel コロナウイルス(2019-nCoV)リアルタイムRT-PCR診断パネル

- ワクチン接種とPCR陽性

- コロナウイルスの新検査法

- 鼻咽頭スワブ検査

ーーーー

【病態】

- COVID-19の病態

- サイレント(無症候性)低酸素症

- SARS-CoV-2

- ※「 SARS CoV-2」は単離されたのか?

- ACE2

- 新型コロナウイルス感染症患者症例

- 間質性肺炎

- COVID-19と喫煙

- フリーラジカル

ーーーー

【感染】ーーーー

【予防・治療】

- BCGとCOVID-19

- コロナウイルスにかかったら飲んではいけない薬

- 新型コロナウイルスの感染予防・症状・治療・予後

- 新型コロナウイルスの感染予防と対策

- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の治療 ※薬など

- 新型コロナ感染症治療薬

- CVID-19 関連図表

- 新型コロナの対応と対策

- 新型肺炎(新型コロナウイルス)出入国管理

- 特段の事情

- ピークカット

- 集団免疫

- コロナウイルスの消毒

- 医療崩壊

- 医療機材・機器

- 衛生材料・生活消費財など

- マスク

ーーーー

【感染対策】ーーーー

【関係法】ーーーー

【日本】

- 新型コロナ感染症時系列(日本)

- 日本政府の無能

- 二階俊博

- 河岡義裕

- 孫正義

- 山中伸弥

- 西浦博

- 渋谷健司

- 岡田晴恵

- 沖縄米軍基地

- 沖縄

- 2020年東京オリンピック

- 日本(人)および日本国政府の対応と経過(新型コロナウイルス)

- 緊急事態宣言

- 自粛

- コロナと健康

- 東京封鎖

- 船内感染

- ダイヤモンド・プリンセス

- コスタ・アトランチカ

- 岡本行夫

ーーーー

【その他】

- 新型コロナ関連言及記事

- COVID-19の騒動と背景

- アングロサクション・ミッション

- 2019年の新型コロナウイルス流行の奇妙さ

- 新型コロナウイルス雑感

- 淘汰

- 医師

- 学者・医師・専門家

- 研究者・専門家の暴走

- 学者・研究者の死

- COVID-19と作為報道

ーーーー

【中国】

- 中国

- 中国の感染症

- 中国の政情

- 中国のやり口

- 国防動員法

- 中国の対応と経過(2019年の新型コロナウイルス)

- 武漢P4実験室

- 武漢「火神山医院」

- 中国のインターネット

- 一帯一路

- 北京

- 武漢

- 重慶

- 深圳

- 新疆ウイグル自治区

- 香港

- 天津河北北京大火

- バッタ巨大群襲来

ーーーー

【世界】

- コロナ禍における自由・人権の制限と抑圧

- 世界各国の無能

- 世界保健機関

- 新型コロナウイルス 各国の入国制限に関する一覧(2020年3月18日09:00時点)

- 世界の対応と経過(2019年の新型コロナウイルス)

- ロックダウン

- アメリカの様子〔コロナ関連〕

- アメリカのCOVID-19

- ヨーロッパのCOVID-19

- イタリア

- ドイツ

- イギリス

🔺ーーーー

【その他】

- デジタル・コンタクト・トレーシング

- ニール・ファーガソン ※ 都市封鎖の理論的根拠の分析家

【※これより管理者のみ閲覧可能のページ】● なんだって!?

● 【 ページ一覧(更新順)はこちら 】下記【最近更新したページ 100件】より過去の更新ページが分ります。

【地震】緊急情報

↓サイト不具合時の緊急避難先

あちこち閲覧

【アットウィキ サポートセンター】

【※個人的なリンク保存】

【英語】 / 【英会話】

【日付】

【更新日記】

【MONOSEPIA【案内】】

【monosepia より重要なお知らせ】

【暫定リンク保管庫】

【Webの人:発信・発言・主張】

【Webの噂】

【話題】

【掲示板】

【BABYMETAL】

【音楽】

【音と治療】 【周波数】 【聴覚情報処理障害】

【musician】

【筋トレ】

【自重トレーニング】

【PW安全確認⇓】

Have I been pwned? Pwned Passwords

https://haveibeenpwned.com/Passwords

【日本】

【J-ALERT】

【全体主義】 / 【人種戦争】

人物 / 国・地域 / 海外安全情報

アメリカ / ヨーロッパ / 欧米 / アジア / アフリカ / 中近東 / 中南米 / 白人 / 黒人 / 黄人

ーーーーー

ウクライナ

中国

【日本の真の独立と再生】

【食】 / 【エネルギー】 / 【金融・経済】 / 【国際政治・外交】

【哲学】 / 【論理・ものの見方考え方】 / 【宗教・思想】 / 【科学・技術】

【事件・事故】 / 【自然・災害】 / 【環境・気候変動】

【社会・制度】 / 【マスコミ】 / 【陰謀論】 / 【歴史】 / 【話題】 / 【予言・予測】 / 【書籍・書評】

※

【日本を取り巻く情勢】

プロパガンダ

世界秩序 / 国際連合

大東亜戦争

中国包囲網 / 日本包囲網

朝鮮半島情勢

尖閣諸島問題 / 竹島紛争 / 北方領土 / 日韓EEZ / 朝鮮半島

靖国神社

日中戦争はあるか

【対外関係】

プロパガンダ

日中関係 / 中国の対日戦略 / 日韓関係 / 日中韓関係 / 日中朝韓関係 / 日本を取り巻く情勢〔中台韓朝露米〕 / 日台関係

日米関係 / 米中関係 / 日米中関係 / 日米韓関係

日露関係 米中露関係

【世界を動かす者たち・謀略・陰謀・陰謀論】

プロパガンダ

世界秩序 / 国際連合

シオニズム・イスラエル

統治権力

陰謀論

テロの脅威

ファシズム

世界の裏側で

イルミナティ

ロックフェラー vs ロスチャイルド

ユダヤ

黒龍会

【資料】

9.11同時多発テロ

ワクチン

ビルダーバーグ会議

国際金融資本(あるいは「巨大複合金融機関」)

影の銀行システム

タックスヘイブン

多国籍企業 / NFTC(全国貿易協議会) / グローバリゼーション

新世界秩序【NWO】 / 世界統一政府 / 世界統一通貨

白人種による有色人種支配

市場原理主義

The Anglo-Saxon Mission(アングロサクソン・ミッション)

アイアンマウンテン報告

世界の人口削減計画

食料・種子

マインドコントロール

若者運動連盟( Alliance of Youth Movement) 関連掲載:CANVASOPEDIA / OTPOR

原子力 原子力発電 / チェルノブイリ事故 / 福島原発事故

深部探査船「ちきゅう」

マイクロチップ

ブルービーム計画

Xデー

煽動 言動等により気持ちを煽り、ある行動を起こすようにしむけること。アジテーション。

プロパガンダ 特定の思想・世論・意識・行動へ誘導する宣伝行為。

言論の自由

スライブ

アセンション

ニューエイジ

ボーイング787

ダイアナ(プリンセス・オブ・ウェールズ)

エリア51

国境なき医師団

日本の分割統治計画 ※ 第二次世界大戦において、ドイツが降伏後米・英・ソ・仏4カ国に分割統治されたように、本土決戦後の日本も北海道・本州・九州・四国を連合国それぞれが統治しようとした計画。

▼ 【日本経済】

金融政策 / 円高 / 国債 / 財政再建 / 予算 / 特別会計 / 日本国債の格付け / 消費税 / 日本の財政破綻問題【国債・政府紙幣】 / デノミ / 税制 / 2010.9.15【政府・日銀、6年半ぶり為替介入】 / 株式 / 為替 / 貿易 / 経済格差

メモ

所得

税・税制 / 社会保障

公務員数・給与問題

国有財産の証券化

外資

▼ 【政権】

小泉政権 / 【鳩山総理大臣 辞職 (2010.6.2)】 / 第94代総理大臣誕生:菅直人(2010.6.) / 菅内閣の政策 / 菅直人周辺の動き(参議院選挙以降) / 第二次菅内閣 / 野田政権 / 第二次安倍政権

小沢一郎の再生はあるか

▼ 【日本の政党】

民主党 / 自由民主党 / 公明党 / 日本共産党 / 日本未来の党 / 国民の生活が第一 / 日本維新の会 / 大阪維新の会

民主党の政治 / 民主党内闘争 / 2010年9月・民主党代表選関連

橋下徹

▼ 【税・税制】

▼ 【社会保障】

- 日露戦争

- 大東亜戦争 / 15年戦争 / 太平洋戦争

- 従軍慰安婦問題 / バターン死の行進 / 南京大虐殺論争 / 通州事件 / 中国人強制連行 / 広島・長崎の原子爆弾投下 / 731部隊 / War Guilt Information Program〔WGIP〕 / 戦後引揚者 / 日本人引き揚げ者大量虐殺事件 / シベリア抑留 / バシー海峡の悲劇 / 戦後賠償処理 / 黄金のユリ作戦 / 終戦の日 / 神風特別攻撃隊

- 東京裁判 / 戦犯

【日本の防衛】

日本の安全保障

自衛隊

集団的自衛権

民間防衛 / 民兵

戦略・装備 / 兵器・兵站 / EMP爆弾 / いずも(護衛艦)

情報戦

軍事研究

日本の兵器・開発 / 救難飛行艇「US-2」

日本の防衛システム

日本の軍事産業 / 防衛産業

武器輸出三原則

領土問題

日本の核武装

徴兵制

文民統制

防空識別圏

日本の核武装

外患誘致

在日韓国朝鮮人

日本の安全保障および日本のカード

対中韓防衛

中韓有事国防動員法

ロシア軍

中国人民解放軍 / 戦わずにして中国に勝てる6つの方法

インドvs中国

タイvsカンボジア国境紛争

太平洋を巡る戦略

人口調節としての人間の共食い、および戦争

【戦争・テロ・紛争・軍事・兵器】

戦争 / 核戦争

宗教戦争

地政学

日本の防衛

軍隊

軍需産業

軍事情勢・予測・戦略

戦争経済

金融戦争

劣化ウラン弾

核兵器

兵器

ホロコースト

韓国哨戒艇「天安」沈没事件

中東情勢

アフガニスタン戦争

極東情勢

朝鮮半島情勢

防衛問題としてのUFO

カリフォルニア沖柱状噴出はミサイルか?

NATO

サイバー攻撃

民主主義戦争

ミサイル

テロの脅威

戦時国際法

戦争犯罪

文民統制

ゲリラ戦

外患誘致

韓国哨戒艇「天安」沈没事件

カチンの森

靖国神社

リムパック 米軍を中心とした太平洋における多国間軍事演習

マレーシア機撃墜

【マスコミ】

情報統制

言論の自由

電通

新聞業界

テレビ業界

ラジオ業界

NHK

読売新聞・日本テレビ

フジテレビ

朝日新聞

日本経済新聞

中日東京新聞

世界日報

毎日新聞

日刊ゲンダイ

韓国メディアの日本所在地

政治的立場

【IT・ネット技術】

パソコン / Windows

IT技術

インターネット・WEB / ネット言論

インターネット・セキュリティー

通信 / 通信会社 / 携帯電話 / スマートフォン / 携帯電話料金を劇的に安くする方法

ケータイホームシステム (※ 宅内制御装置・家電制御アダプタ)

短縮URL

サイバー攻撃 / サイバー犯罪

ネット・サーバー・クラウド障害および被害

ネット詐欺

電波

フェイスブック(Facebook)

LINE

iphone

「アップル / サムスン」訴訟合戦 / アップル / サムスン

ドコモ

au

ソフトバンク

ファーウェイ

PCデポ ※PC-DEPOT

【世界経済】

日本経済 / アメリカ経済 / 欧州経済 / ロシア経済 / 中東経済 / アジア経済 / 中南米経済 / オセアニア経済 / アフリカ経済

G20 / IMF / 共通通貨 / 金 (※ Gold) / 市場原理主義 / 経済格差

世界の未来 / 2013年

世界情勢 / 世界情勢と日本

中東情勢

多文化共生

2011.1 オーストラリア洪水

メキシコ湾海底油田爆発・原油漏れ / Operation Deep Sleep

アデン湾で起きていること

人体の不思議展(プラスティネーション人体)

ハーグ条約

食料危機

スエズ運河

グアム通り魔殺人事件

ボストン・マラソン爆破事件

売春・買春

トルコで邦人女性2人襲撃され死傷

マレーシア航空機墜落 2014.3.8

バルドー博物館襲撃事件 2015.3.18 チュニジア - チェニス

【日本の社会・事件】

■ 警視庁ホームページ:事件ファイル

※ 事件捜査にご協力を

注意・警告 ブログなどで発信された注意や警告を載せる

東日本大震災〔2011.3.11〕 / 東京電力

原子力発電

原発論争 / 原発反対 / 原発容認

尖閣ビデオ流出 - sengoku38

赤い羽根共同募金

日本盲導犬協会の決算報告書の不自然

警視庁外事3課 - 機密情報流出

口蹄疫

【オウム】地下鉄サリン事件

日航機123便墜落

英語社内公用語化

大相撲の野球賭博問題

日本の現在と将来

日本の過去と現在 / 昔はよかった....?

著名人の事故死・自殺・訃報

学者・研究者の死

築地市場移転問題

アグネス・チャンと日本ユニセフ

雇用問題 / ホワイトカラーエグゼンプション

原子力発電 / 冷温停止

オーランチオキトリウム 石油を採取できる藻

アイヌ問題

グルーポン(GROUPON)

日教組

ソフトバンク

カジノ解禁

パチンコ

反日

ハラスメント / セクハラ / パワハラ

いじめ

ーーーーー

【事件・事故】

川崎市中1男子殺害事件

大阪准看護師失踪事件

京都連続不審死事件

神戸酒鬼薔薇事件

生野通り魔事件

オリンパス事件

AIJ事件

高知白バイ衝突死事故

自動車社会 / 関越道バス事故 / 笹子トンネル崩落事故(中央自動車道)

吉祥寺女性強盗殺人事件

脱法ハーブ

自己責任論

マルハニチロ冷凍食品から農薬 2013.12.29

柏市連続通り魔殺人事件

「黒子のバスケ」脅迫事件

少年法

日本とパラオ

日本語

日本人 / 日本人の性愛史

日本人の成り立ち / 日本の過去と現在 / 昔はよかった....?

日本の進むべき道 / 日本の現在と将来 / 日本の将来

愛される資格

日本人のこころ根

日本の自然

話題>海外の反応 / 外国人カメラマンが見た戦前の日本

ゴルゴ60 ※ 架空のページ

ーーーーー

【健康・ワクチン・環境ホルモン・WHO】

禁煙と喫煙 / ワクチン / パレオフード / 乳癌 / 結核 / 精神医療 / 癌は真菌である / 再生医療 / 新型インフルエンザ / ビスフェノールA(BPA)

【科学・技術】

人口知能 ※=AI

日本の科学技術 / 先端技術 / 衰退する日本

新幹線 / リニア新幹線

常温核融合あるいは核融合問題

素材

はやぶさ帰還

Mad Science

電波

レーザー

土木技術

STAP細胞 / 小保方晴子

有機EL

【産業】

▼ 【労働】

労働者 / 労働法 / 労働組合 / 経済格差

▼

農林水産業〔第一次産業〕 / 製造建築加工電気ガス水道業〔第二次産業〕 / 情報通信金融運輸小売サービス業〔第三次産業〕 / 防衛産業

経済界 / 大企業 / 中小企業 / ブラック企業 / 枕営業

日本のもの作り

▼

TPPと軽乗用車

【企業】

外国系企業

トヨタ自動車 / 日産自動車 / ホンダ / 富士重工業(スバル) / スズキ自動車 / ダイハツ自動車 / 西武HD / サーベラス

ソニー / 富士ゼロックス / シャープ

ファストファッション / ユニクロ

イオン / イトーヨーカドー / いなげや / オーケー

コンビニエンスストアー / セブンイレブン / ファミリーマート / ローソン

東レ

京セラ

▼

航空

【スポーツ】

オリンピック / 2014年ソチ冬季オリンピック / 2020年東京オリンピック

サッカー / 野球 / 相撲 / フィギアスケート / 水泳 / スキージャンプ

サッカー・W杯【2010南アフリカ大会】

2011年 世界フィギアスケート選手権 ロシア大会

【芸能界】

【書籍・書評】

左枠より主なページ

生命 / 生と死 / 福祉・医療 / 医学 / 健康 / 食 / 生活 / 農業 / ドラッグ / 宇宙 / 暦 / 気象 / 地震 / 火山 / 洪水 / 災害 / 地学 / PC / 疑問 / サブカル / 評論 / 科学 / 技術 / 政治 / 権力 / 世界 / 歴史 / 神話 / 人権 / 哲学 / 心理 / 生き方 / 予言・予測 / 掲示板 / 音楽 / パフォーマンス / 映像 / 動画 / 映画 / 文学 / 色 / 絵画 / 陶芸 / 写真 / 書籍 / 武道 / 筋トレ / インターネットラジオ

枠内の枠上記枠の作り方↓

/* #html2(){<div class="block">枠内の枠</div>

★ 感染症対策の有識者会議「誤情報の常時監視」を含む行動計画改定案を了承 近く閣議決定へ 「Yahoo!News」:楊井人文弁護士(2024.6.17)」より

/

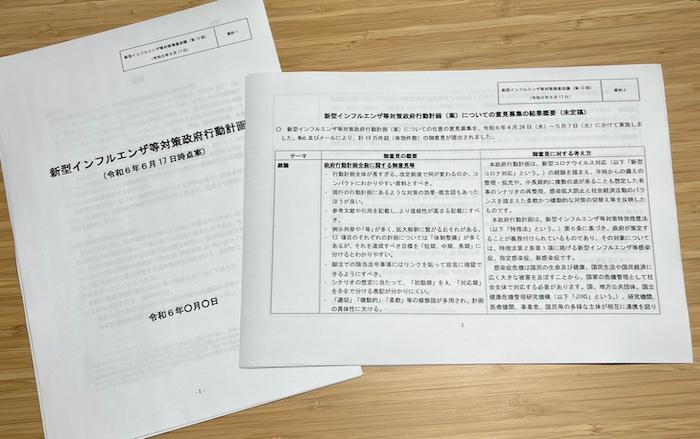

コロナ禍の対応を踏まえ、今後の感染症対策に関する政府行動計画改定案を検討していた新型インフルエンザ等対策推進会議が6月17日に開かれ、感染症対策の名のもとに平時から「偽・誤情報」のモニタリング(監視)を行う方針などを盛り込んだ改定案を了承した。岸田内閣は与党との調整を経て、近く閣議決定を行う見通し。

改定案の原案は4月24日公表され、パブリック・コメント(意見募集)では14日間で19万件超の意見が寄せられた。

6月3日の推進会議で委員に配布されていたパブコメの概要資料は非公開となっていたが、きょう48ページの未定稿資料として公表された。6月17日の会議で配布された新型インフルエンザ等対策政府行動計画改定案とパブリック・コメント概要資料

資料によると、偽・誤情報対策について反対または慎重意見が多く寄せられたことを踏まえ、「表現の自由に十分に配慮」という文言が加えられた(改定案39ページ)。ただ、「事実関係として明らかに誤っている情報の拡散により、国民等への影響が大きい状況にないかなど、偽・誤情報を含め幅広く状況を把握する必要があり、モニタリングはその一環として行う」として、平時からの監視を実施する方針は維持した。削除要請を含めて恣意的な運用が懸念されるとの指摘も出ていたが、「SNS等のプラットフォーム事業者が行う取組に対して必要な要請や協力等を行う」という文言はそのまま残された。

パブコメでは、政府の情報発信にも誤情報が含まれていたのではないかという指摘もあった。これに対しては「不確実性をはらむ『作動中の科学』という側面を国民等にお伝えしつつ、その旨十分留意したリスクコミュニケーションに努めることが重要」と述べるにとどまり、政府の情報発信について検証する方策などに言及はなかった。

新型コロナの起源・原因については自然発生説と研究所漏洩説があり、日本政府は今も「調査は終わっていない」との立場だ(内閣感染症危機管理統括庁への取材で確認)。パブコメでは、ウイルス等の機能獲得研究の厳格な管理や把握を求める意見も寄せられていたが、行動計画でとる対策は「原因の如何を問わず」適用されるとの説明にとどまり、漏洩リスクへの対応策について言及はなかった。

他方、行動制限措置等の対策の終了時期について、4月24日公表の原案では「ワクチンの普及等による集団の免疫の向上、病原体の変異及び新型インフルエンザ等への対応力が一定水準を上回ること」としていたが、コロナ禍で「集団免疫が獲得できたのか」という疑問が寄せられていた。最終案では「集団免疫」という表現が削除され、「ワクチン等により免疫の獲得が進むこと、病原体の変異により病原性や感染性等が低下すること及び新型インフルエンザ等への対応力が一定水準を上回ること」という文言に修正された。

そのほかにも、パブコメの意見を踏まえて一部修正されたところが複数あるものの、全体としては、4月24日公表の原案から大きく変更された点はないとみられる(ページ数は223ページから225ページに若干増えた)。

新型インフルエンザ等対策特別措置法は、政府行動計画の策定・変更にあたって推進会議の意見を聴取するものとしているが、法律上の定員35人のうち、15人しか任命されていない(委員名簿)。

(※ この委員の中にも【河岡義裕】氏の名前がある)

6月17日の会合は5人の委員が欠席し、オンライン参加を含め10人が出席した。取材は冒頭のみ許され、担当閣僚の新藤義孝大臣が今日で議論を終了したうえで与党との手続きに入りたい旨を説明。会議は約1時間で終わり、改定案が了承されたことは統括庁への取材で確認した。

(冒頭写真は6月17日午後2時30分ごろ、中央合同庁舎4号館の会議室で筆者撮影。右から順に、藤井健志・内閣感染症危機管理補、五十嵐隆・新型インフルエンザ等対策推進会議議長=国立成育医療研究センター理事長=、新藤義孝・内閣府特命担当大臣、厚生労働省の佐々木昌弘感染症対策部長)

ーーー

政府が「誤情報」常時監視 6月にも閣議決定へ 感染症対策の一環で 言論統制の恐れも(2024/4/26)

【速報】感染症対策の有識者会議「誤情報の常時監視」を含む行動計画改定案を了承 近く閣議決定へhttps://t.co/n8sUDFfC1s

— 楊井人文 Yanai Hitofumi (@yanai_factcheck) June 17, 2024

民意無視、命無視。 https://t.co/s7IcZKxyV0 pic.twitter.com/AOJNeL8U2C

— 林 千勝 Hayashi Chikatsu (@ChikatsuHayashi) June 18, 2024

※ 写真は、H1N1型インフルエンザウイルスを意図的に改変する研究を行っていた【河岡義裕】氏。氏はまたコロナ治療にオミクロンXBB•1•5にレムデシビル、モルヌピラビル、パキロビッド、ゾコーバが有効などと劇薬を推奨した。私は日本で最も危険な感染症学者であると思っている。

★ 政府が水面下で偽情報対策か「現代版検閲ありうる」「明示なき言論介入は不適切」憲法学者が懸念 「Yahoo!News:楊井人文弁護士(2024.5.3)」より

/

(※ 日本国憲法の画像資料は略、詳細はサイト記事で)

政府(岸田文雄内閣)が「偽・誤情報対策」に本腰を入れようとしている。感染症対策の一環として平時から行う方針を示しているほか、「デジタル空間の情報流通の健全性確保」の観点からの包括的な対策の検討も急ピッチで進められている。

これまで偽・誤情報問題への対応は、表現の自由の観点から民間の自主的な取組を尊重し、政府の介入は慎重であるべきとされてきた。だが、情報空間への国家の介入を求める声が高まりつつあり、水面下で事実上の対策が始まっている。

こうした動きは、表現の自由を最大限保障してきた憲法の観点から問題はないのか。日本国憲法施行から77年を迎えるにあたって、『表現者のための憲法入門』などの著作がある志田陽子・武蔵野美術大学教授と、言論市場における政府の役割の憲法上の限界などを研究してきた横大道聡・慶應義塾大学法科大学院教授にインタビューを行った。(改題しました)

(※ 以下長文につき略、詳細はサイト記事で。記事が消えている場合は下記URLの保存アーカイブ記事で)

https://archive.md/9zlce