1950年代のF1とは?

1950年代はまさにF1グランプリの長い歴史が始まった創成期の10年間である。マシンもまだフロントエンジンのFR方式、ウィングも無く細いタイヤで、ましてやスポンサーロゴも無く、純粋な自動車を使ったスポーツ競技という印象が強い。後の時代のような政治的な駆け引きも無く、スポンサーという商業主義やエンタメ化とももちろん無縁であったのだ。(ただ、それ以前のグランプリではナチス・ドイツが国威発揚を目的としてドイツのチームに資金提供していた事もあったため、一概に無かったとは言い切れないが。)

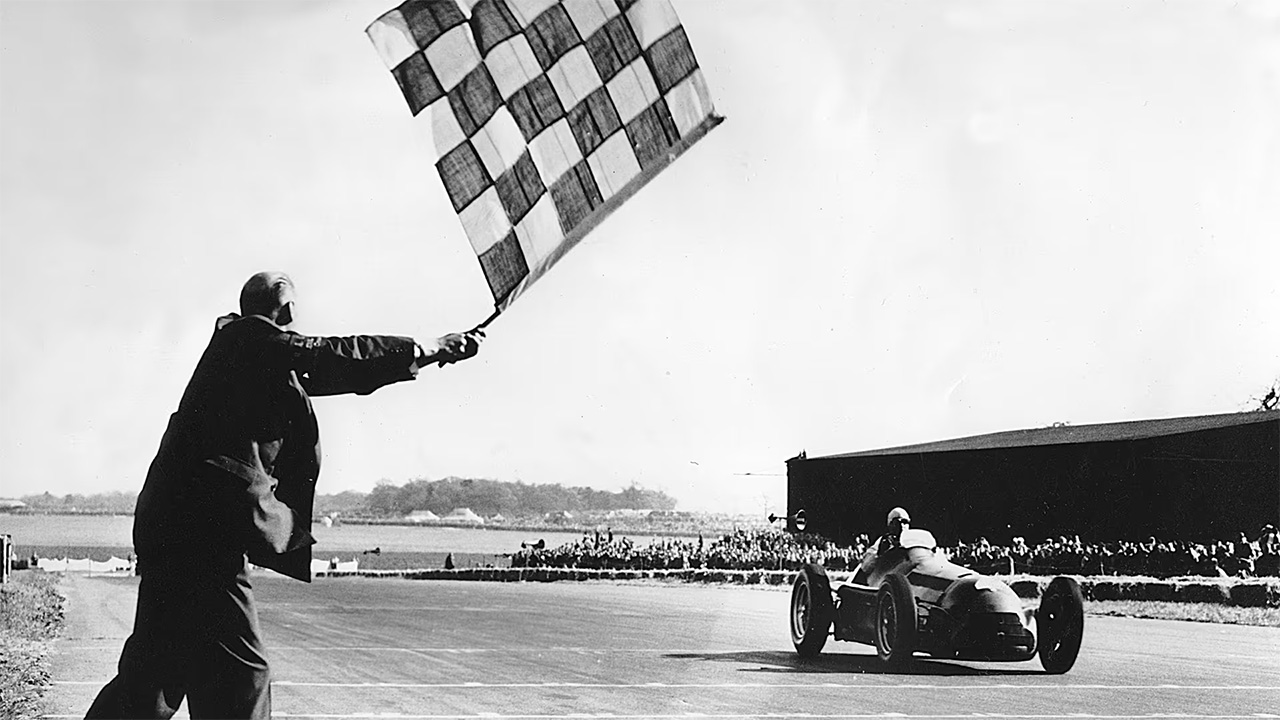

この時代を代表するドライバーと言えばピニンファリーナの創始者、バッティスタを叔父に持つ初代ワールドチャンピオンのジュゼッペ・ファリーナ、アルゼンチンが生んだ伝説的ドライバーのファン・マヌエル・ファンジオ、「フライング・ミラン(空飛ぶミラノ人)」の異名を持つアルベルト・アスカリ、無冠の帝王で知られるスターリング・モス、フェラーリF1を初勝利に導いたホセ・フロイラン・ゴンザレスなどが挙げられる。

なお、失礼にあたるかもしれないが当時のドライバー達は現在のF1ドライバーと比べると体型的にスマートではない。

なお、失礼にあたるかもしれないが当時のドライバー達は現在のF1ドライバーと比べると体型的にスマートではない。

写真のホセ・フロイラン・ゴンザレスはその太った体格から「大草原の猛牛」と呼ばれており、下のアスカリも「チッチョ(太っちょ)」という異名もある上、見る限り無駄を注ぎ落とし徹底的に空力を極めた現代のF1マシンのシートに入る事は難しそうだ。

この時代は例え“デブ”であってもF1マシンに乗れた時代であり、ドライビングテクニックが速い奴が勝つ。それが全てだと言えよう。

写真のホセ・フロイラン・ゴンザレスはその太った体格から「大草原の猛牛」と呼ばれており、下のアスカリも「チッチョ(太っちょ)」という異名もある上、見る限り無駄を注ぎ落とし徹底的に空力を極めた現代のF1マシンのシートに入る事は難しそうだ。

この時代は例え“デブ”であってもF1マシンに乗れた時代であり、ドライビングテクニックが速い奴が勝つ。それが全てだと言えよう。

二度目の世界大戦の終結から5年後に始まった世界選手権

1930年代にはグランプリレースから成るヨーロッパ・ドライバーズ選手権が発足し、ナチス・ドイツの威信を担うメルセデス・ベンツとアウトウニオンが大活躍。

1930年末にはその盛り上がりから世界選手権の構想が練られていたが、第二次世界大戦が勃発した事により構想は見送り、グランプリレースも中断を余儀なくされた。

終戦後の1946年、国際自動車連盟(FIA)の国際スポーツ委員会(CSI)は戦前のグランプリカーとヴォアチュレット(フランス語で「小さな車輌」を意味する小型フォーミュラーカー。戦後のフォーミュラ2(F2)のベースになった。)を元に新たな規格を制定し、エンジン排気量が「自然吸気式4,500cc、過給式1,500cc」の車両を単座席レーシングカーの最上位クラスに位置づけた。

当初フォーミュラAと呼ばれたが、後にフォーミュラNo.1または国際フォーミュラNo.1と正式呼称されフォーミュラ1(F1)が定着した。

グランプリレースが再開後、1950年にようやくフォーミュラ1世界選手権の開催が決定。5月13日のイギリス・シルバーストーンサーキットで初開催され、以後70年以上も続くF1の歴史が始まる事になる。