役に立つかどうかわからないが、GTシリーズを遊ぶ上でも必要となる一般的なクルマの知識からクルマ関連の話題、GTユーザー達には当たり前のスラングを解説する。

全く関係ない事言う事や画像が載ってる事もあるがネタなんで気にしないで欲しい。まぁ、「……ごま塩程度に覚えてくれ……」

全く関係ない事言う事や画像が載ってる事もあるがネタなんで気にしないで欲しい。まぁ、「……ごま塩程度に覚えてくれ……」

『知らなくても、生きていける。走りの世界には…な、そう言う事があるんだ』

目次

| + | ... |

か行

荷重移動

荷重とは、物体に働く力の大きさを意味する言葉で、自動車の動きでは、発進、停止、旋回などの運動によりこの荷重が生じる。静止時には、前後左右、4つのタイヤにほぼ均等に荷重がかかっているのである。

それが発進時には後方に、ブレーキ時には前方に、左右に曲がる時には曲がる方向とは逆の外側に荷重がかかる。

走行に応じて、絶え間なく荷重は移動しており、これを荷重移動と呼ぶ。荷重移動を身近に感じるところでは、電車とかに乗っていて、駅に止まる時や急停車する際は体が電車の進行方向の方に傾いてしまうだろう。逆に、発車する時とかは電車の進行方向と逆に体が傾いてしまうのも、これも荷重移動の変化が起こっていると思えばいい。

車の方に話を戻せば、荷重移動をアクセル、ブレーキ、ステアリングなどでうまく調整すれば自動車がドライバーの意のままに走行できるのである。

荷重移動は車のコントロールをワンランク上昇させる上で非常に重要な要素である。タイプR系のバリカタなサスでも、同乗者に快適な乗り心地を提供させたければ全部の動作を緩やかにして遠心力を殺しバネの沈み込みをなるべく減らす必要があり、反対にスポーツ走行する際には硬いバネに負けないように強くガツンとブレーキをかけて荷重を車の前に寄せ、Fタイヤのグリップ力を上昇させて車がコーナーをきちんとパスできる体制を作ってやる必要がいる。

なお、アクセルの場合は事情が異なる。加速しながら曲がろうとしても、遠心力もあってどうしても外側に膨らんでしまうし、峠道みたいな短いストレートとコーナーが連続しているコースではブレーキが甘かったり曲がる体制へと持ち込むのが遅かったとしても、上の画像のようにプッシングアンダーが容易に出てしまう。基本的にコーナーでのアクセルは脱出する場合でもなければフルスロットルは禁物である。

コーナリングする際も、頭に意識しておいて欲しい。

なお、荷重移動をうまくコントロールすれば同時にドリフト走行もうまくできる。コーナリングは全て荷重移動のコントロールにあり、なのである。

それが発進時には後方に、ブレーキ時には前方に、左右に曲がる時には曲がる方向とは逆の外側に荷重がかかる。

走行に応じて、絶え間なく荷重は移動しており、これを荷重移動と呼ぶ。荷重移動を身近に感じるところでは、電車とかに乗っていて、駅に止まる時や急停車する際は体が電車の進行方向の方に傾いてしまうだろう。逆に、発車する時とかは電車の進行方向と逆に体が傾いてしまうのも、これも荷重移動の変化が起こっていると思えばいい。

車の方に話を戻せば、荷重移動をアクセル、ブレーキ、ステアリングなどでうまく調整すれば自動車がドライバーの意のままに走行できるのである。

荷重移動は車のコントロールをワンランク上昇させる上で非常に重要な要素である。タイプR系のバリカタなサスでも、同乗者に快適な乗り心地を提供させたければ全部の動作を緩やかにして遠心力を殺しバネの沈み込みをなるべく減らす必要があり、反対にスポーツ走行する際には硬いバネに負けないように強くガツンとブレーキをかけて荷重を車の前に寄せ、Fタイヤのグリップ力を上昇させて車がコーナーをきちんとパスできる体制を作ってやる必要がいる。

なお、アクセルの場合は事情が異なる。加速しながら曲がろうとしても、遠心力もあってどうしても外側に膨らんでしまうし、峠道みたいな短いストレートとコーナーが連続しているコースではブレーキが甘かったり曲がる体制へと持ち込むのが遅かったとしても、上の画像のようにプッシングアンダーが容易に出てしまう。基本的にコーナーでのアクセルは脱出する場合でもなければフルスロットルは禁物である。

コーナリングする際も、頭に意識しておいて欲しい。

なお、荷重移動をうまくコントロールすれば同時にドリフト走行もうまくできる。コーナリングは全て荷重移動のコントロールにあり、なのである。

Gazoo(ガズー)

トヨタが運営する自動車ファンサイト。トヨタの中古車やカタログの検索が可能なほか、車に関する記事を扱っている。

4ドアのER34をR34 GT-R風に改造したオーナー

の話や

GT-R人気投票

といった企画も扱っており、とてもトヨタの運営するサイトとは思えない。だが、クルマの文化を世に広めるモリゾウが率いるトヨタのサイトなので、例え違うメーカーであっても、クルマの文化を広める仲間であるという事であろう。宿敵と書いて“とも”と呼ぶ。少年マンガのような考えでいるので関係無いのであろう。

壁走り

通称、ミニ四駆走法。壁に当てながら走る事で高速でコーナーをクリアさせる技。一昔前のレースゲームではこれもテクニックの一つとされ、壁ターン(壁に当ててターンさせる技)と同じく使われた。しかしこれはゲームだから成立する技で、特に一般的にはグランツーリスモのようなリアル志向のレースゲームでは邪道とされる。

……んが、なんと現実、しかも実際のレースでこれをやった者がいる。それがNASCARカップシリーズに参戦しているロス・チャステイン選手で、バージニア州マーティンズビル・スピードウェイで行われたレースの最終ラップ、第3コーナーあたりから壁にゴリゴリ当たりながら猛スピードで突っ込み、そのまま最終ストレートで一気にゴボウ抜き。なんと5位に飛び込んだのだ。これによってチャスティン選手は、アリゾナ州フェニックスで行われる最終戦でのタイトル争いに望みをつなぐ結果となった。

この壁走り走法、“故障でそうせざるを得なかった”とか“偶然ゲームっぽくなった”のではなく、実は本当にゲームからヒントを得たもので、チャスティン選手は試合後インタビューで幼少期に兄弟で遊んでいたNASCARのゲームでこのテクを使ったという。

しかし、このテクには賛否両論あるようで、『ズルくね?』という意見も出た。

その後、NASCARは要約すると『他のレーサーやオフィシャルや観戦者を危険にさらしかねないテクニックなのでルール違反(10.5.2.6.A規則)』として翌シーズンからタイムペナルティ等を含む禁止事項という裁定を発表。『やっぱズルだった!』

余談だが、初代グランツーリスモでは壁走りすると上の動画のような“狂動”のような走りになる。

カーボン

広義で言えば炭素、炭や煤のことだが、構造物の話で言えば炭素の繊維のことを指す。

製法は、有機繊維(アクリルやピッチなど)を折り重ねたものを高温で焼成することで、炭素以外の物質を追い出し、繊維を構成していた炭素だけが残るというもの。大雑把に言えば「布から作った備長炭」であり、俗にいうカーボンパターンと言われる市松模様は、この原材料である有機繊維が重なっていた配置が残っているため。

主にレーシングカーとかで広まった技術だが、最近のクルマに多く取り入れられている素材でもあり、他にも航空機やスポーツ用具など、あらゆる物に取り入れているし、さらにカーボンといっても炭素以外の様々な素材が混ぜられている事もある。

カーボンは軽量、強度も高くて剛性も強い。具体的には鉄比較で重量は1/4、強度は10倍といわれている。ヤバすぎ。さらに薄くて柔軟性のある板なので加工や設計もしやすいことも利点と言える。

デメリットとしては主にコストが高い事。有機繊維を化学合成したものを織物にしてさらに焼き釜に入れ、出来上がりを更に積層して成型するので、目的の形に加工するノウハウが豊富な金属よりも手間が掛かる(が、近年では曲線を減らしてなるべく平面的な形にしたりサイズが大きいものは分割して作る・大量に数を作りまくり量産効果のゴリ押しが効くようにするなど、十数年前と比べればだいぶコストダウンが進み身近な素材にはなってきている)。

また、損傷個所も目立たないため、点検の難しさも欠点に挙げられる。繊維である以上、断線するだけで大きく強度を逸失するのに、黒一色の炭素繊維の中から『アルティメットウォーリーを探せ』をするなんて考えるだけでげんなりできるだろう。

更に言えば、リサイクルが難しい点がある。特にリサイクルは現在のところ、炭素繊維複合材料を回収するための良い解決策はなく、世界各国で色々な技術研究が進められている。捨てるにしても繊維質で頑丈な素材ゆえ壊すのも面倒で、しかもFRPと同じく壊した際に折れた箇所から無機物の粉じんが舞いあがるため、アスベストの様に肺に入ると健康被害を及ぼすリスクがある。

↑F1で初めてカーボンモノコックで制作されたマクラーレンMP4/1。

↑F1で初めてカーボンモノコックで制作されたマクラーレンMP4/1。

製法は、有機繊維(アクリルやピッチなど)を折り重ねたものを高温で焼成することで、炭素以外の物質を追い出し、繊維を構成していた炭素だけが残るというもの。大雑把に言えば「布から作った備長炭」であり、俗にいうカーボンパターンと言われる市松模様は、この原材料である有機繊維が重なっていた配置が残っているため。

主にレーシングカーとかで広まった技術だが、最近のクルマに多く取り入れられている素材でもあり、他にも航空機やスポーツ用具など、あらゆる物に取り入れているし、さらにカーボンといっても炭素以外の様々な素材が混ぜられている事もある。

カーボンは軽量、強度も高くて剛性も強い。具体的には鉄比較で重量は1/4、強度は10倍といわれている。ヤバすぎ。さらに薄くて柔軟性のある板なので加工や設計もしやすいことも利点と言える。

デメリットとしては主にコストが高い事。有機繊維を化学合成したものを織物にしてさらに焼き釜に入れ、出来上がりを更に積層して成型するので、目的の形に加工するノウハウが豊富な金属よりも手間が掛かる(が、近年では曲線を減らしてなるべく平面的な形にしたりサイズが大きいものは分割して作る・大量に数を作りまくり量産効果のゴリ押しが効くようにするなど、十数年前と比べればだいぶコストダウンが進み身近な素材にはなってきている)。

また、損傷個所も目立たないため、点検の難しさも欠点に挙げられる。繊維である以上、断線するだけで大きく強度を逸失するのに、黒一色の炭素繊維の中から『アルティメットウォーリーを探せ』をするなんて考えるだけでげんなりできるだろう。

更に言えば、リサイクルが難しい点がある。特にリサイクルは現在のところ、炭素繊維複合材料を回収するための良い解決策はなく、世界各国で色々な技術研究が進められている。捨てるにしても繊維質で頑丈な素材ゆえ壊すのも面倒で、しかもFRPと同じく壊した際に折れた箇所から無機物の粉じんが舞いあがるため、アスベストの様に肺に入ると健康被害を及ぼすリスクがある。

ガムテープ

皆さんご存知の接着用の粘着テープの種類の一つ。実際のモータースポーツの世界でもアクシデントで破損した車体に、傷口に絆創膏を貼るように応急処置としてガムテープで破損箇所を補修したりする事が多いが、頭文字Dの庄司慎吾はステアリングに右手をガムテープで固定してのバトルである「ガムテープデスマッチ」なる危険なルールを行った。現実世界では『ドリキン』こと土屋圭市もTVアニメ版第一期放送中に制作された特別番組『頭文字D エキサイトバトルスペシャル』内の企画でこれに挑戦した。ぶっつけ本番で見事2つのヘアピンをクリアしてみせ、拓海の技が不可能でないことを証明してみせた。ただしこれは峠と違って広く対向車も来ない、クローズドサーキットであったという点は考慮する必要がある。また難なくクリアした土屋すら開口一番「いやこれ大変!」「これね、むっちゃくちゃ難しい!」と叫んでおり、素人では到底届かない境地なのは間違いない。番組内でのナレーションでも言われているが、これはドリキンだからこそ為し得た偉業なので絶対に真似はしないように。 余談だが、ガムテープを発明したのは発明王でも有名なトーマス・エジソンである。そんな彼もこんな危険な事に使われるなんて全く想定してなかっただろう。

簡単には手に入りません

レジェンドカーディーラーの車両解説をしてくれる、マキール氏の言葉。

マクラーレン F1 '94に対しての解説にて出てきた言葉なのだが、本車両の販売価格はなんと18億5000万円と、過去作からのプレイヤーが見たら桁を1つ間違えているのではないかと思うくらいのトンデモ価格である。

金策の下方修正がされた直後に入荷した事もあり、プレイヤーの間では皮肉の意味で使われるようになってしまった。

マクラーレン F1 '94に対しての解説にて出てきた言葉なのだが、本車両の販売価格はなんと18億5000万円と、過去作からのプレイヤーが見たら桁を1つ間違えているのではないかと思うくらいのトンデモ価格である。

金策の下方修正がされた直後に入荷した事もあり、プレイヤーの間では皮肉の意味で使われるようになってしまった。

機械的に繰り返しプレイせざるをえない状況は、できるなら避けたいと思っています。

ヤマウッツィ氏が下記の「クルマの価格も〜」と併せて放った言葉。「多様な手段で様々なクルマを楽しめるゲームにしていきたいと考えていて、特定のイベントだけを、機械的に繰り返しプレイせざるをえない状況は、できるなら避けたいと思っています。」多様な手段で(以下略)とも。

前作GTSには困達まがいのシステムが存在しなかった事から、GT7は「困達の無い安息の地」 としてForzaシリーズの困達に嫌気が差していたプレイヤーから期待されていた部分があった。だが蓋を開けてみればレジェンドカーは困達紛いのシステム、それに加えて賞金の減額、火に油を注ぐような形で高額なクルマをレジェンドカーに追加した事からヤマウッツィ氏に対する怒りは現在頂点に達している。

K・T・H (清き正しき走り屋道)

……これは「レーシングラグーン」の中でNIGHT RACERS本牧のナンバー2、沢木誠が言ったセリフさ……。……よく分からないが、GTの世界でざっと言えば スポーツマンシップ って奴のようなもんさ……。……GTのonline battleの場でもこうした事が守れない「ダブルクラッシュ」なるCRAZYな事をする奴みたいな“荒らし屋”とか呼ばれてるらしい“GT warrior ”がいるらしいが、沢木誠の言う通り、定められたruleとmannerを守ってこそのGT warrior さ……。……俺達のような元YOKOHAMA出身のwarriorであるGT warrior も、そうじゃないGT warrior もグランツーリスモのonline battleで心がけてくれればいいのさ……。

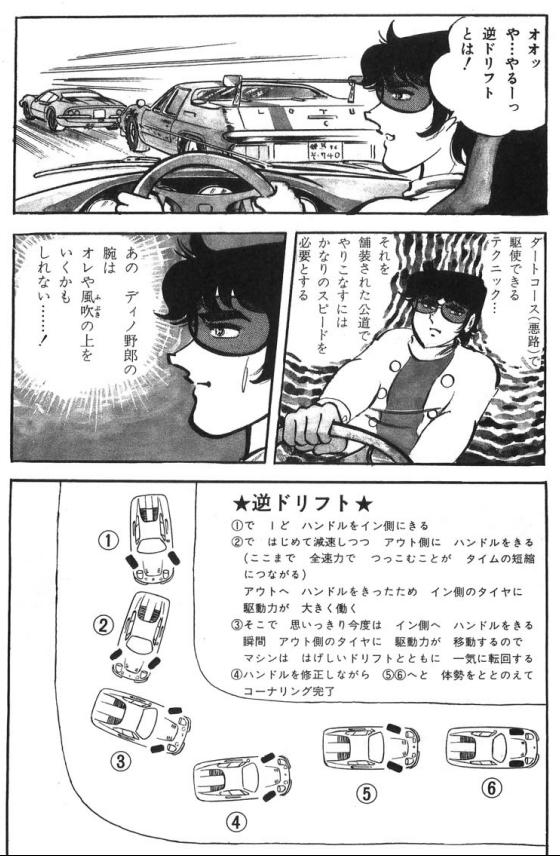

逆ドリフト

漫画「サーキットの狼」で沖田が見せたコーナリングテクニック。 沖田亡き後、風吹裕矢も得意とする超絶ドライビング・テクニックでもある。 コーナーの外側へいったんハンドルを切り、すかさず思い切り内側へハンドルを切ることで、 車体を一気に転回させ、コーナーをクリアするという物である。

実は正しい用語ではこれはフェイントモーションと呼ばれるテクニックの事である。imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。※図解はhttps://www.weblio.jp/content/フェイントモーションより引用。

解説すると中速のカーブで車両をスムーズに旋回させるために、いったん逆方向に操舵して車両の自転を起こし、その慢性を利用して旋回する操縦方法でつまりこれは頭文字Dでもお馴染みの慣性ドリフトの一種である。

そもそも慣性ドリフトとは、ハンドルを回すことでタイヤが滑り始めるドリフトの事で、スピードが出ているときにタイヤが滑ってしまうぐらいハンドルを大きく回すということで、この状態でブレーキは踏まれていない状態になる、ドリフトの究極形である。しかし、スピードがノリに乗っている場合はハンドルを少し回すだけでタイヤが滑ってくれるが、スピードが足りない場合はハンドルだけではタイヤが滑らない場合がある。なのでクルマを一度右にちょいと傾かせた後に、一気に左にハンドルを回して大きな荷重移動を誘発させる。タイヤのグリップ力はある程度まで荷重を加えると高まるが、その特性をサスペンションの動きを使って利用したのがこのフェイントモーション、逆ドリフトというテクニックである。コーナーとは反対方向にステアリングを切ることで、一度イン側のサスペンションを縮め、その復元力によってアウト側により大きな荷重をかけてコーナリングすることをいう。ただ、拓海のAE86や須藤京一のエボIIIとは異なり、沖田のディーノや風吹のロータス・ヨーロッパはミッドシップでコーナリングの限界挙動がシビアでFR車と比べるとドリフトの挙動が難しい。それでもこれを行えるという事はかなり高度な技術だと言える。

狂動

あまりにも現実ではあり得ないような“狂った挙動”であるという事を示す言葉。どんなレースゲームだろうと、挙動がダメだと即クソゲー扱いされるわけで、FF車でもツルツル滑ってしまうような挙動だったドラエモンもこう言わざるを得ない。しかし、これなんてまだ序の口というレベルの“狂動”のゲームも世にあり、「ザ・リアルカーシミュレーターR トヨタエディション」、「BIGRIGS」とかなどはそれ以上の“狂動”である。

グラチャン

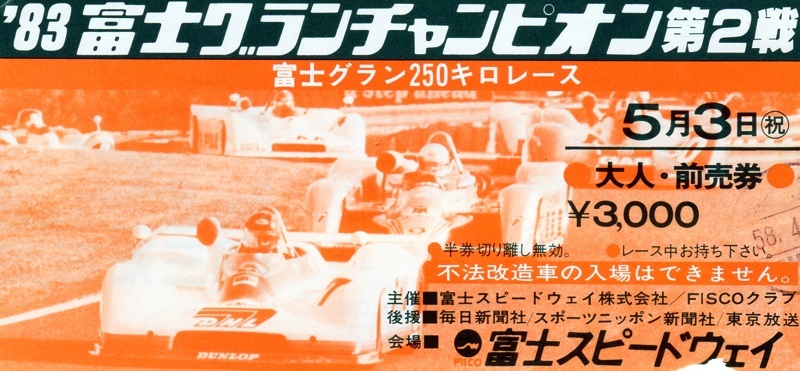

80年代に流行した暴走族のカスタムスタイルのひとつで、語源は「富士グランチャンピオンレース(以下富士GC)」の略称グラチャンレースから。今の若い世代の人にとってはアオシマのプラモデルで同名のシリーズが出ているのでそちらがお馴染みだろうか。こちらもこのカスタムスタイルが語源である。

imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。語源となった富士GCの方から説明するとすれば、70年代初頭に起きたオイルショックや米国初の排ガス規制対策への対応により各メーカー勢がワークスでのレース活動を一旦休止する事となり、日本グランプリの開催が出来なくなってしまった事態から始まる。そんな中、日本グランプリの開催が興行収入源としていた富士スピードウェイは困った事態となり、新しいレースの企画として始めたのがこの「富士GC」である。主体はドライバーやプライベーターのレーシングチームによる大会で、メーカーの出資に頼らずスポンサーから出資を募る「欧米型」のレース興業が初めて本格的に行われたイベントでもあり、同時に企業スポンサードを受けた多くの国内レーシングチームが誕生したレースである。各レーシングチームは欧州で流行っていた2シーターのプロトタイプレースカーに目をつけ、海外製のプロトタイプレースカーを持ち込み参戦しており、その中にはポルシェ917を投入するチームもいた。

以降、2リッターのプロトタイプのみのレースとなり、ローラやシェブロンなどといった海外製のシャーシにオリジナルのカウルを被せたり、ノバ・エンジニアリングらの国内メーカーによる自社製シャーシの開発、さらに70年代末期には1シーターのマシンも参戦が許されると下位フォーミュラマシンのF2のシャーシをベースにカウルを被せたレーシングカーが中心となっていき、ドライバーも生沢徹や星野一義、高橋国光、圧倒的強さを誇り3度のGC制覇を果たした高原敬武らなどなど、後の国内モータースポーツ界を支えるレーサー達や、技術者が次々と生まれて育っていったのである。

imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。↑画像は当時の族車を扱っていた雑誌、「ヤングオート」。こうしたグラチャンカスタムが施された車が数多く掲載されていた。

このグラチャンブームにさらに火をつけたのが他でもない富士GC。

実は当時の富士スピードウェイ(以下FSW)は18番駐車場というものがあり、原則揉め事は自分たちで対処、FSW側が一切の責任を負わない代わりに違法だろうと合法だろうと改造車が公的に止めても良い場所だった。

もうお分かりだろうか…。暴走族達におけるグラチャンの正式な意味は「富士グランチャンピオンレース開催中の18番駐車場で行われるミーティング」の事。

全国各地(主に関東圏)から己の腕によりをかけた改造車が18番駐車場に集結し、レースを見ることなくそこでどんちゃん騒ぎを行っていた。

それに気づいた警察から富士GC前に一斉検挙が行われることもよくあったが、警察を交わしたり、時に衝突したりして皆ここを目指して走った。当時の暴走族にとってここは聖地だったのである。だが、この事態は当然周辺地域に住む人間には大迷惑で、一時“富士スピードウェイ”の閉鎖運動も行われるほどの事態にも発展、これを見た富士GCの主催者側も重く受け止めていたのか、大会のポスターやチケットには「不法改造車での入場をお断りいたします」との但し書きが付けられていた時期があった。

その後、グラチャン族が目指していた富士GCは当時の国内のトップフォーミュラであるF3000や、グループAといった他カテゴリーの人気が高まり、富士GCの人気は下火に。またそちらへと参戦するチームも出てきて、ドライバーやメカニックもやがて富士GCに手が回らなくなるような事態にもなっていき、1989年をもって富士GCは終了する事となった。とはいえ、日本のプロフェッショナル・モータースポーツの礎となり、数々の名勝負・そしてスター、そして良くも悪くもグラチャン族というカスタム文化をもを生んだ富士GCは、後の国内モータースポーツカテゴリーや自動車文化全体の隆盛へと繋がっていったのである。

グランツーリスモ(GT)

一般的なクルマの世界では自動車のカテゴリーの意味で、グランドツアラーという意味もあるように本来は長距離ドライブに適う高いパフォーマンス及び高いラグジュアリー性を有する車種を言うが、過去のヨーロッパでの自動車レースにおいて過激な性能競争を避けるため、参加車両規定を当初のレース専用車両から一般の箱型高性能ロードカーベースへ変更することが多く行われた経緯により、GT=レースにも参加する高性能車種 もしくは すぐれた走行性能を持つロードカーという新たなコンセプトが、自動車メーカーの販売政策・宣伝共にマッチしたことにより定着することになった。だが、今やGTカーの定義はスーパーカーと同様に曖昧なものでもある。

↑こちらは1960年代のGTをイメージする車両を代表するフェラーリ250GTO。この「グランドツアラー」の定義が生まれた時代のGTといえばフェラーリやマセラティ、ジャガーにシボレー・コルベットなどといったいわゆる高級志向のクーペを指していた。

↑こちらは1960年代のGTをイメージする車両を代表するフェラーリ250GTO。この「グランドツアラー」の定義が生まれた時代のGTといえばフェラーリやマセラティ、ジャガーにシボレー・コルベットなどといったいわゆる高級志向のクーペを指していた。

↑しかしやがて時代が進むとこれまでの慣例に当てはまらないような形だがGTを名乗る曖昧なクルマも出てくる。写真はトヨタ・カリーナGT。4ドアのセダンをベースにスポーティな装備を施したクルマで、上のフェラーリ250GTOとは対極の存在であるクルマだが。

↑しかしやがて時代が進むとこれまでの慣例に当てはまらないような形だがGTを名乗る曖昧なクルマも出てくる。写真はトヨタ・カリーナGT。4ドアのセダンをベースにスポーティな装備を施したクルマで、上のフェラーリ250GTOとは対極の存在であるクルマだが。

↑こちらはトヨタのGT−ONE。これはプロトタイプカーのように見えるが扱いはGT1のカテゴリーに属するGTカーである。一般公道を走るようには見えないクルマもGTとみなす場合もありこれは本当に曖昧でわかりづらい問題で今でも議論が続いている。

↑こちらはトヨタのGT−ONE。これはプロトタイプカーのように見えるが扱いはGT1のカテゴリーに属するGTカーである。一般公道を走るようには見えないクルマもGTとみなす場合もありこれは本当に曖昧でわかりづらい問題で今でも議論が続いている。

もう一つの意味は我らがヤマウッツィ氏のプロデュースする名作リアルドライビングシミュレーター。もちろん由来はこちらの自動車カテゴリーの意味から。まあ、今このWikiを見てるキミにはもう説明しなくてもわかるだろう?

4の頃までは名作だったが、以降はForzaに追い越されてしまう。

しかし近年はForzaが困達等のふざけたシステムでやや失速気味なので、再び追いつける日も来るかもしれない、いや、むしろGT7では追いつけそうな気もする。まさにこれぞレースのような展開さ。

4の頃までは名作だったが、以降はForzaに追い越されてしまう。

しかし近年はForzaが困達等のふざけたシステムでやや失速気味なので、再び追いつける日も来るかもしれない、いや、むしろGT7では追いつけそうな気もする。まさにこれぞレースのような展開さ。

ハード戦争に巻き込まれたかわいそうなゲームのため、GT、Forza、各ハード信者のネガキャン合戦は互いに絶えない。喧嘩しちゃいけない、喧嘩するなら大乱闘スマッシュブラザーズ、山内さんとの約束だろ?

グランツーリスモ2000

未発売だった幻のグランツーリスモ。1999年に配られた体験版ディスクがいくつか世に出回っていたのでプレイ動画も上がっている。

黄色いランエボVとBGMのMirageが何故かセットでネタにされている。ちなみに、内容としてはGT2のアーケードモードの内容をPS2でブラッシュアップした物で、後のGT3の開発の雛形にもなった作品と言える。

黄色いランエボVとBGMのMirageが何故かセットでネタにされている。ちなみに、内容としてはGT2のアーケードモードの内容をPS2でブラッシュアップした物で、後のGT3の開発の雛形にもなった作品と言える。

グランツーリスモ・ソフィー

SONYのAI部門とポリフォニーのコラボで生まれた“超”すごいAIドライバー。例えは古いが海外ドラマ「ナイトライダー」のナイト2000の人工知能「K.I.T.T.(キット)」のような物。将来的に何かしらの形で実装予定。実装したらGT4の時のようなBーspecが復活するかもしれないだろう。

↑こちらはセガサターン版の「セガツーリングカーチャンピオンシップ」の隠し車種として入っていたセガレーシングプロト。この車は自らドライブするマシンとAI(人工知能)が操作するマシンが表裏一体で存在し、AIはこの車に乗ることで「育てる」ことができる(走行データの反映)。育てたAIカーはチャンピオンシップなどを走らせたり、VSレースで自分と対戦させることもできる。また、メモリーカートリッジに記録した他プレイヤーのAIカーと自分のAIカーを競わせることもできる。肝心のAIの成長が遅いなど問題点は多かったが、97年当時では画期的なシステムだった。

↑こちらはセガサターン版の「セガツーリングカーチャンピオンシップ」の隠し車種として入っていたセガレーシングプロト。この車は自らドライブするマシンとAI(人工知能)が操作するマシンが表裏一体で存在し、AIはこの車に乗ることで「育てる」ことができる(走行データの反映)。育てたAIカーはチャンピオンシップなどを走らせたり、VSレースで自分と対戦させることもできる。また、メモリーカートリッジに記録した他プレイヤーのAIカーと自分のAIカーを競わせることもできる。肝心のAIの成長が遅いなど問題点は多かったが、97年当時では画期的なシステムだった。

古くは上で挙げたセガサターン版の「セガ・ツーリングカーチャンピオンシップ」のセガレーシングプロトの例や、マリオカート7でも

プレイヤーの行動を模倣するAI

があったり、ForzaシリーズにもDrivatar(ドライバター)というプレイヤーのクセを学習するAIがいるが、こいつは流行りのニューラルネットワークによる機械学習によるガチなやつ。人間のプロより早いタイムを叩き出し度肝を抜いた。まさにSONYが生んだ「K.I.T.T.(キット)」やセガレーシングプロトと言えよう。

実は随分前から研究がされていて、本ウィキの 翻訳記事 でも取り上げられていた。実車でもSONYのVISIONーSで「Safety Cocoon」コンセプトを唱えているのだから、いつかはSONY製のナイト2000やセガレーシングプロト的な車も出来るかもしれない。

他のゲームの有名なセリフを引用すれば、「かがくのちからってすげー‼︎」という印象だろう。

実は随分前から研究がされていて、本ウィキの 翻訳記事 でも取り上げられていた。実車でもSONYのVISIONーSで「Safety Cocoon」コンセプトを唱えているのだから、いつかはSONY製のナイト2000やセガレーシングプロト的な車も出来るかもしれない。

他のゲームの有名なセリフを引用すれば、「かがくのちからってすげー‼︎」という印象だろう。

grand autistic shipotsig 2014(グランド・オーティスティック・シッポスティグ2014)

グランツーリスモに関するクソ投稿(Shitpost)専用の

Redditコミュニティ

。意味不明な投稿から笑えるネタまで投稿は多種多様。そしてやっぱりダンデライオンイエローのランエボVがネタにされている。

グループCカー

主に1980年代から1990年代初頭までに存在していたプロトタイプカーのカテゴリーの一つに属する車両の事。グランツーリスモではマツダ787Bや日産R92CP、ポルシェ962などがこれに当たる。同じく当時人気だったF1と二分するほどの人気でバブル期のモータースポーツを代表するカテゴリーの一つでもあるため、今なお根強い人気もある。海外ではグループCカーによるヒストリックカーレースが行われるほどでもある。

クルマのRPGとも言えますね

Forza Motorsport(2023)のディレクターであるクリス・エサキ氏の発言。

2023年10月10日に発売を控える新生Forza Motorsportは全コースフルの時間変化・天候変化、更にゲームプレイ中にもレイトレーシングに対応し、発売直後からGT7を超える500台以上のクルマが収録されている事がアナウンスされていた事から期待を集めてた。が、公開されたゲームプレイトレーラーからチューニングパーツがレベル上げでアンロック、それも1台1台レベルを上げなければならない仕様と発覚し Redditの外人ニキ達 から怒りの声が上がってしまった。

2023年10月10日に発売を控える新生Forza Motorsportは全コースフルの時間変化・天候変化、更にゲームプレイ中にもレイトレーシングに対応し、発売直後からGT7を超える500台以上のクルマが収録されている事がアナウンスされていた事から期待を集めてた。が、公開されたゲームプレイトレーラーからチューニングパーツがレベル上げでアンロック、それも1台1台レベルを上げなければならない仕様と発覚し Redditの外人ニキ達 から怒りの声が上がってしまった。

Turn 10側としてもこのレベル上げシステムの不評ぶりは認識しているようで、2024年頭の公式ブログ記事で、最優先で改善に取り組むことを明らかにしている。

https://forza.net/news/forza-motorsport-community-update-3

https://forza.net/news/forza-motorsport-community-update-3

It is clear from looking at feedback that while many of our players are enjoying the system as is, for many others it isn’t delivering the upgrade experience that they expect from Forza Motorsport. To address this, we are exploring changes to the system. (DeepLによる翻訳→)フィードバックを見ると、多くのプレイヤーがこのシステムをそのまま楽しんでいる一方で、他の多くのプレイヤーにとっては、Forza Motorsportに期待するアップグレード体験が提供されていないことが明らかです。これに対処するため、システムの変更を検討しています。

しかし万が一改善に失敗するようなことがあれば、「クルマのRPG」は、近年のレースゲームにおける開発者とユーザーの認識のズレを示す例として、ヤマウッツィ氏の数々の迷言やかの「困達」に並ぶ、レースゲーム開発者の迷言に祀り上げられてしまうかもしれない。

なお、実は既にForza Motorsportの24年前にクルマのRPGみたいなゲームがあったのだが、そちらは『HIGH SPEED DRIVING RPG』と称しているので微妙に違う……?

なお、実は既にForza Motorsportの24年前にクルマのRPGみたいなゲームがあったのだが、そちらは『HIGH SPEED DRIVING RPG』と称しているので微妙に違う……?

クルマの価格も、その価値や希少性を表現する大切な要素ではあるので、実勢価格とのリンクは必要です。

我らがヤマウッツィ氏が放った言葉。

今作では往年の国産スポーツカーや歴史的な名車、レーシングカーがどれも前作と比べるとかなり高騰しており、これにはちゃんとした理由があると言う説明なのだが、ユーザーがそう言った要素を望んでいるかと言うと微妙だろう。そもそも実勢価格と言いながら相場より高めに売られている車もある気がする。

歴代のグランツーリスモシリーズは豊富な車種ラインナップが売りであり、普段ではお目にかかれない様な車種を気軽に入手し、乗り回したり、自由にカスタマイズ出来る点が魅力だったと思うのだが・・・。そのうち、困達に並ぶ迷言となるかもしれない。

今作では往年の国産スポーツカーや歴史的な名車、レーシングカーがどれも前作と比べるとかなり高騰しており、これにはちゃんとした理由があると言う説明なのだが、ユーザーがそう言った要素を望んでいるかと言うと微妙だろう。そもそも実勢価格と言いながら相場より高めに売られている車もある気がする。

歴代のグランツーリスモシリーズは豊富な車種ラインナップが売りであり、普段ではお目にかかれない様な車種を気軽に入手し、乗り回したり、自由にカスタマイズ出来る点が魅力だったと思うのだが・・・。そのうち、困達に並ぶ迷言となるかもしれない。

今作のテーマの1つに、「車を集める」と言う物があるが、高額かつ更新頻度が低く、逃したら次にいつまた来るのか分からない中古車、期限付きの招待状をガチャで手に入れないと購入する事すら出来ない車、レースイベントの報酬額を下げるなど、時間的にも金銭的にもかなり厳しく感じる。

ちなみに山内氏はこの言葉の他に、「GT7は課金無しでも多くの車やレースを楽しんで欲しい」と言う事も言っているが、上にも書いた通りこの時GT7ではアップデートによってレースイベントの報酬額が引き下げられているほか、今作では重複した車両やプレゼントカーを売却する事が出来ない(これはGTSPORTの頃からそうだった。今後のアップデートで売却可能になるとのこと。)

そのためいつ来るのか分からない目当ての車のために、効率の良い周回作業を行なう事となるのだが、こちらも山内氏曰く「特定のイベントだけを機械的に繰り返しプレイせざるを得ない状況は、出来るなら避けたい」とのこと。

そのためいつ来るのか分からない目当ての車のために、効率の良い周回作業を行なう事となるのだが、こちらも山内氏曰く「特定のイベントだけを機械的に繰り返しプレイせざるを得ない状況は、出来るなら避けたい」とのこと。

長々と語ってしまったが、山内氏は最後にこれらの問題を発展的に解決する今後のアップデートの計画を順次伝えていくと明言しており、事実4月上旬のアップデートではレースイベントの追加や報酬額の大幅な引き上げが行われたので、以前のような不満は少なくなったと言える。

Gr.

GTS以降のレーシングカーのクラス分けに使われているクラス。Gr.4~Gr.1までが存在し、数字が小さいほど早いクラスに分類される。

現実に存在する、存在していたクラスカテゴリーも元にしており、主にGr.4の車両はFIA GT4規定、Gr.3はFIA GT3規定がベースとなっている。ちなみにGr.2は主に現行のGT500車両とFIA GT1の車両、Gr.1はグループC規定の車両とLMP1規定の車両などがごっちゃになっている。

ちなみに公式映像での発音でも分かる通り読みは「グループ」であって「ジーアール」ではない。

また、グランツーリスモ7の初期版では Gr.N なるカテゴリーがオンラインロビーの検索で見らることが出来た。

現実に存在する、存在していたクラスカテゴリーも元にしており、主にGr.4の車両はFIA GT4規定、Gr.3はFIA GT3規定がベースとなっている。ちなみにGr.2は主に現行のGT500車両とFIA GT1の車両、Gr.1はグループC規定の車両とLMP1規定の車両などがごっちゃになっている。

ちなみに公式映像での発音でも分かる通り読みは「グループ」であって「ジーアール」ではない。

また、グランツーリスモ7の初期版では Gr.N なるカテゴリーがオンラインロビーの検索で見らることが出来た。

Gr.B

GTS以降のラリーカーのクラスとして使われている車両。

元々は1980年代のWRCの主流カテゴリーだったグループB規定が元。現実のグループBは800kg台に600PSオーバーという当時のF1真っ青な過剰過ぎるハイパワーでドライバーすらの扱える代物でもなく、安全体制も現在よりも低かったため、時にドライバーや観客に重症、死傷者もすら起きてしまう事故が相次ぎ、1986年をもって廃止された。グランツーリスモではそれを現在のテクノロジーにより再生し、現行車両に施したグランツーリスモオリジナルの車両が登場しているが、アウディ アウディスポーツ クワトロ S1 Pikes Peak '87(未作成)(GT7からはプジョー 205 ターボ 16 エボリューション 2 '86が登場)といった現実にいたグループB車両も登場している。事故になっても死者が出ないゲームならでは、という存在であろう。

元々は1980年代のWRCの主流カテゴリーだったグループB規定が元。現実のグループBは800kg台に600PSオーバーという当時のF1真っ青な過剰過ぎるハイパワーでドライバーすらの扱える代物でもなく、安全体制も現在よりも低かったため、時にドライバーや観客に重症、死傷者もすら起きてしまう事故が相次ぎ、1986年をもって廃止された。グランツーリスモではそれを現在のテクノロジーにより再生し、現行車両に施したグランツーリスモオリジナルの車両が登場しているが、アウディ アウディスポーツ クワトロ S1 Pikes Peak '87(未作成)(GT7からはプジョー 205 ターボ 16 エボリューション 2 '86が登場)といった現実にいたグループB車両も登場している。事故になっても死者が出ないゲームならでは、という存在であろう。

群馬プライド

余談だが、群馬県はネットによって未開の地というあまりにも不名誉なレッテルを張られてしまったりする事に反発してか、頭文字D以外でもリアル、フィクション問わず“群馬プライド”を押し通すようなケースが存在しており、異常な群馬県愛を貫く漫画「お前はまだグンマを知らない」や、日本中に及ばず世界中、全宇宙を群馬県にしてしまうという頭文字DのプロジェクトDよりもスケールがデカ過ぎる内容のアプリゲームまである。県のPRキャラクターのぐんまちゃんもゆるキャラグランプリでは2012年と2013年は連続3位だったが2014年に見事にグランプリを獲得している。やはり実際の世界にも群馬県人は皆この“群馬プライド”を持っているのかもしれない。

軽自動車って660馬力じゃないですか

……だが、レースゲームの世界ではこの迷言を有言実行してしまったかのように、660馬力とは行かないが凶暴過ぎる程のパワーを持つ軽自動車がいる。GT7で13Bロータリーエンジンにエンジンスワップ出来るカプチーノと(未作成)FK8型シビックタイプRのエンジンをスワップ出来るビートもそうだが、アージュ・ソロのデビルカーエキュルイユなんて0.5リッター(500cc)の並列2気筒エンジンで500馬力以上も叩き出している。(1cc辺り1馬力出しているって……)

喧嘩しちゃいけない、喧嘩するなら大乱闘スマッシュブラザーズ

ヤマウッツィ氏が昔の雑誌で言っていたひとこと。「グランツーリスモでは

スポーツマンシップ

に則って走ろう。殴り合いするなら他のゲームでしてね」というメッセージだろう。別にスマブラじゃなくてもスト2でも餓狼伝説でも、あるいはフォートナイトやAPEXでも、何ならデイトナUSAのホーネットが徒手格闘を行う“ファイターズメガミックス”でも良いって事。自動車レースの事を「モータースポーツ」というように、グランツーリスモをプレイするのもスポーツとしての競技なんだと言う自覚を持って欲しいという思いと見ていい。

ここで、アメリカンモータースポーツのレースで起きた乱闘シーンを見てもらう。

現役時代は結構血気盛んな一面もあったダニカ・パトリックさん。まだレース中なのに、ダニカさんにフォーカス。ついにとうとう1週間前のいざこざをレースの目玉にされちゃいました。

……と、アメリカンモータースポーツの世界でもこうしたいざこざや乱闘騒ぎが結構起きているものの比較的ちょっと前まで割とこれもエンターテイメントの一つとして受け入れて、実況もどこか茶化したり煽ったりして伝えている節もあるが、最近では

そうした乱闘に対して否定的な意見も強くなっており、

2022年にはバージニア州のマーティンズビル・スピードウェイで行われた「エックスフィニティ・シリーズ」でサム・メイヤーが乗っていた青のマシンが最終コーナー付近でタイ・ギッブスの乗っていた黒のマシンと左後方から内側へ入るように接触してしまいギッブスのマシンを押し出す形となり、レースの大部分でリードしていたギッブスだったが、この接触もあり最終的には8位でフィニッシュし表彰台を逃す結果に。するとチェッカー後にギッブスのマシンがメイヤーのマシンにワザと接触。さらに両者がマシンから降りた後、言い争いから乱闘に発展、関係者を巻き込む結果となってしまいオフィシャルが負傷。救急車で搬送されたという。この騒動を現地メディアは「醜い乱闘だ」と報道され、他メディアやSNSでも非難の声が上がった。

また同年にラスベガス・モータースピードウェイで開催されたNASCAR第33戦『サウスポイント400』にて、青色のマシンのカイル・ラーソンと絡んだマクドナルドのロゴが入った赤色のマシンに乗るダレル“バッバ”ウォレスJr.が壁に押しやられた報復とばかりにカイルのマシンを『ダブルクラッシュ』させて、マシンを降りた両者が場外乱闘を繰り広げる事になってしまった。

また同年にラスベガス・モータースピードウェイで開催されたNASCAR第33戦『サウスポイント400』にて、青色のマシンのカイル・ラーソンと絡んだマクドナルドのロゴが入った赤色のマシンに乗るダレル“バッバ”ウォレスJr.が壁に押しやられた報復とばかりにカイルのマシンを『ダブルクラッシュ』させて、マシンを降りた両者が場外乱闘を繰り広げる事になってしまった。

これを受け、明けた月曜に自身のSNSを更新したウォレスJr.は「反省」と題した文面を投稿したが、シリーズを運営するNASCARの主催側は、罰金やポイント剥奪の制裁こそ課さなかったものの、ウォレスJr.に対して「1戦出場停止処分とする」重い判断を降した。

これらと同じく度が過ぎてしまった事態になってしまったケースは他のカテゴリーにもあり、2005年のスーパーGT第4戦SUGOではイエローフラッグ中にピットインしたM−TECのNSXがメインストレートで起きた車両火災の処理に向かおうとしたオフィシャルと接触しマシンにダメージを負う事態となった。M−TECの熊倉監督はマシンを修理してレースに復帰させるよう訴えたが、オフィシャル側はマシンに触れず保管しておくように言った。すると熊倉監督が激怒しそのオフィシャルを殴った為、2位に入ったがポイント没収という処分になった。また、2020年にイタリアのロナートで行なわれたFIA世界カート選手権ではルカ・コルベリがライバルとして争っていたパオロ・イッポリトと接触した結果、バリアにクラッシュしリタイアを喫してしまった。だが、コルベリはそんな走行を続けるイッポリトに対して自分の乗っていたカートのバンパーを投げつけ、レース後にもイッポリトと乱闘騒ぎを起こした。当然各所から大批判を浴びコルベリは「今後生涯モータースポーツには参加しない」と謝罪する事態になった。

これを受け、明けた月曜に自身のSNSを更新したウォレスJr.は「反省」と題した文面を投稿したが、シリーズを運営するNASCARの主催側は、罰金やポイント剥奪の制裁こそ課さなかったものの、ウォレスJr.に対して「1戦出場停止処分とする」重い判断を降した。

これらと同じく度が過ぎてしまった事態になってしまったケースは他のカテゴリーにもあり、2005年のスーパーGT第4戦SUGOではイエローフラッグ中にピットインしたM−TECのNSXがメインストレートで起きた車両火災の処理に向かおうとしたオフィシャルと接触しマシンにダメージを負う事態となった。M−TECの熊倉監督はマシンを修理してレースに復帰させるよう訴えたが、オフィシャル側はマシンに触れず保管しておくように言った。すると熊倉監督が激怒しそのオフィシャルを殴った為、2位に入ったがポイント没収という処分になった。また、2020年にイタリアのロナートで行なわれたFIA世界カート選手権ではルカ・コルベリがライバルとして争っていたパオロ・イッポリトと接触した結果、バリアにクラッシュしリタイアを喫してしまった。だが、コルベリはそんな走行を続けるイッポリトに対して自分の乗っていたカートのバンパーを投げつけ、レース後にもイッポリトと乱闘騒ぎを起こした。当然各所から大批判を浴びコルベリは「今後生涯モータースポーツには参加しない」と謝罪する事態になった。

やはりこの上で上げた4つの事例はヤマウッツィ氏のこの言葉の正しさを現す事案でもあると言えよう。喧嘩しても見ている第三者の人間、特に観戦しているお客やファンにとっては見苦しいし、そのレースに対するイメージを悪くする事なのである。やはりそうした事態にならないよう、スポーツマンシップとフェアプレーで望んでプレイして欲しい。

ちなみにポリフォニーのオフィスにはXboxシリーズやWii Uが

平然と置いてある

ので、他社ハードで遊んではいけないという決まりはないらしい。もしかするとヤマウッツィ氏の平和主義の考えがここにも現れているのかもしれない。

コックピット視点

車に乗るドライバーの目線から見た視点のこと。内装視点ともいう。

最近のレースゲームでは当たり前のように存在するが、コードマスターズ曰く、使用するプレイヤーはおよそ5%弱 とのこと 。なので「内装はいらないから車種を増やせ」と訴えるプレイヤーも多いとか。GT5、6の頃はスタンダードカーに散々文句を言ってたくせに!

最近のレースゲームでは当たり前のように存在するが、コードマスターズ曰く、使用するプレイヤーはおよそ5%弱 とのこと 。なので「内装はいらないから車種を増やせ」と訴えるプレイヤーも多いとか。GT5、6の頃はスタンダードカーに散々文句を言ってたくせに!

困達

由来はForza公式放送の「困難なチャレンジをクリアして車を手に入れる達成感を味わってほしい」(意訳)から。英語では

Hard to find cars

(入手困難車)と呼ばれる。

具体的にどういうものか説明すると、週(シーズン)ごとに「チャンピオンシップで優勝しよう」とか、「この車種でこれだけの記録を出そう」(中には「100マイル走ろう!」といった苦行まで)といったお題が出され、それをこなしていくとポイントが獲得できる。そして一定数までポイントを貯めるとクルマが獲得できる…のだが、もっぱらTwitterやRedditでは「単なるプレイ時間の水増しになっている」「オープンワールドなのに自由に遊べない」といった否定的意見のほうが多くみられてしまうのが現状。さらに景品となるクルマはアプデで追加された車種はもちろん、過去作でフツーに買えた車種(ハチロク、インプレッサ22B、その他もろもろ)が対象になっており、これも怒りを買っている。これから転じて理不尽なチャレンジ全般を指すときにも使われる。

The Crew2など、困達を導入してしまうレースゲームもあり今後事例が増える事が懸念されている。グランツーリスモにも幾らか存在する(20億.Cr車や一部プレゼントカーなど)。

一説にはMicrosoftがゲームパスの加入者を引き留めるためにやっているのでは?と言われているが真相は不明。ソニーもゲームパス対抗のサービスを始めるとか始めないとかウワサになっているのでGTシリーズにも…と言うかレジェンドカー自体困逹じゃねえか山内!

loading tweet...— OIMOryu (@OIMOryu) March 9, 2019

ソースはこの放送(英語)の16:00〜18:00部分のスタッフの発言。You have to put the effort (もっと努力してほしい)Satisfaction to get them a lot(手にいれる満足感)といった発言がされている。

こんなのがいるからダメなんだよ

GTSのバグや不具合をネタにしたツイートに対するヤマウッツィ氏の苦言。

どうやらヤマウッツィ氏はタグ付きのツイートを見てるらしい。実際GT5の時はレスバしてたしバズったGT7のツイートをリツイートしてたぐらいだし。効率の良い金策をまとめたら軒並み潰されたし、ここを見てる可能性すらある……。冗談じゃねぇ……。

どうやらヤマウッツィ氏はタグ付きのツイートを見てるらしい。実際GT5の時はレスバしてたしバズったGT7のツイートをリツイートしてたぐらいだし。効率の良い金策をまとめたら軒並み潰されたし、ここを見てる可能性すらある……。冗談じゃねぇ……。

loading tweet...— 軍曹 In theサンダース (@ii_wtwtd) March 17, 2022