役に立つかどうかわからないが、GTシリーズを遊ぶ上でも必要となる一般的なクルマの知識からクルマ関連の話題、GTユーザー達には当たり前のスラングを解説する。

全く関係ない事言う事や画像が載ってる事もあるがネタなんで気にしないで欲しい。まぁ、「……ごま塩程度に覚えてくれ……」

全く関係ない事言う事や画像が載ってる事もあるがネタなんで気にしないで欲しい。まぁ、「……ごま塩程度に覚えてくれ……」

『知らなくても、生きていける。走りの世界には…な、そう言う事があるんだ』

目次

| + | ... |

ナーフ

「弱体化」の意味。由来は上の画像にある同名のアメリカのゴム銃のおもちゃで、今でもトイザらスなどのおもちゃ屋やAmazonでも売ってる。そのおもちゃで事故が起こるたびに威力が下方修正されていったので弱体化の代名詞になったとか。

もしくは「オレが使ってた強い銃がナーフのようなおもちゃの銃になってしまった」という嘆きが語源という説もある。

海外製FPSが日本でも流行った影響で徐々に浸透して使われるようになった。

ナイトロシステム

タンクに入った亜酸化窒素のガスをエンジン内部に噴射するシステムの名前であり、本来はホーリー・パフォーマンス・プロダクツ社の商標であるが、かつて四輪駆動車を皆ジープと呼んだのと同じく、商標の普通名称化により、他社の同様のシステムもNOSと呼ばれることがある。元々は第二次世界大戦中にドイツ空軍の航空機用に開発されたシステム (GM-1) で、エンジン冷却と高高度での出力低下を抑えるために用いられていた。クルマのチューニングでも馴染みの深い装備であり、映画「ワイルド・スピード」の中でも登場したりするし、他のレースゲームでもチューニングパーツとしてよく登場する。グランツーリスモではGT4の頃から登場。最新作GT7ではエクストリームの項目でのチューニングとして登場する。わかりやすく言えば「マリオカート」のダッシュキノコのような物だと思えばいい。

まあ、ドミニク曰く、「ニトロを使う奴は腰抜け野郎だ」だとか。あまり頼るのも良くないだろう。

ちなみに原理としてはNOSに使われる亜酸化窒素は、熱分解されると窒素と酸素になり、同体積の空気と亜酸化窒素なら亜酸化窒素のほうが酸素を多く含むため、大量の燃料をぶち込んでも燃やしきれるようになる。疑似ターボとも言われるけど、吸気を圧縮しているわけではないので過給器には当たらない。基本は吸気に混ぜるが、ボンベから噴射する時に気化熱で周囲の温度を下げるため、あえてインタークーラーに噴射するという小技もある、ただそうやって使うにはあまりにもNOS代がもったいないのでほんと奥の手。

。NOSの噴射する場所や噴射方法によっていくつか方式が分かれる。

ナイトラス・オキサイド・システム(Wikipedia)

まあ、ドミニク曰く、「ニトロを使う奴は腰抜け野郎だ」だとか。あまり頼るのも良くないだろう。

ちなみに原理としてはNOSに使われる亜酸化窒素は、熱分解されると窒素と酸素になり、同体積の空気と亜酸化窒素なら亜酸化窒素のほうが酸素を多く含むため、大量の燃料をぶち込んでも燃やしきれるようになる。疑似ターボとも言われるけど、吸気を圧縮しているわけではないので過給器には当たらない。基本は吸気に混ぜるが、ボンベから噴射する時に気化熱で周囲の温度を下げるため、あえてインタークーラーに噴射するという小技もある、ただそうやって使うにはあまりにもNOS代がもったいないのでほんと奥の手。

。NOSの噴射する場所や噴射方法によっていくつか方式が分かれる。

ナイトラス・オキサイド・システム(Wikipedia)

ちなみにアメリカのドラッグレースで使われる「トップフューエル」はガチのニトロメタン燃料である。フォーミュラっぽい車体の事を「トップフューエル」と呼ぶこともあるが、アレの正式名称は「トップフューエル・ドラッグスター」である。実はファニーカーのトップクラスもトップフューエルを使っているので、正式には「トップフューエル・ファニーカー」となる。なお下のクラスはメタノールを燃料にするので「アルコール・ドラッグスター/ファニーカー」と呼ばれる。

25年ルール

米国の運輸省が定めているルールの事。アメリカでは元々日本と違って逆側の通行だから、日本の仕様である右ハンドルの車の輸入は禁止されている。だが、『初年度登録された年から“25年”経っていればもうその車は古い“クラシックカー”の扱いとなり輸入が出来る』という仕組みなのである。現在、日本の1980年代〜2000年代初頭頃のスポーツカーが高騰していたり流出や盗難が相次いでいるのもこれが一因だったりするわけであるが、そこに人気カーアクション映画「ワイルド・スピード」やYouTube、下で解説しているネオクラシックブームとかが大きく影響しているが、「グランツーリスモ」といった日本製スポーツカーが登場するゲームの影響もある。特に新車当時アメリカには輸入されていなかった日産スカイラインGT−RやホンダシビックタイプRなどの存在をここで知った人も多いという訳である。つまり、GT7で中古の国産スポーツカーが高騰している原因は「グランツーリスモ」自身のせいでもあったりする。もちろん、日本側にもこうした車が流出する原因があり、平成27年5月から始まった年式の古いクルマに対して税金を重くする重課税制度や、その他に2年に1回の車検制度のおかげで、日本の中古車市場には優良な個体が比較的豊富にあるためこうなっているという訳である。悲しきかな、クールジャパンとして褒められているのか走る投資物件として身近な存在が遠ざかってしまっているのは複雑な気持ちになるというか……。

loading tweet...— 🄺🄰🅉🅄 (@KAZU_VS_Fortune) July 12, 2021

そのせいもあってか、25年ルールを満たした国産スポーツカーの盗難も相次いでいる。レーサーの織戸学氏も下のTwitterで厳罰化を呼びかけている。ぜひ、賛同してくれるなら署名して欲しい。

loading tweet...— MAX ORIDO (@MAXORIDOMANABU) September 8, 2022二等兵チャンネル

『ゆっくり実況者界最速の世界ランカー』という異名を持つ。その異名のとおりGT7の世界ランカーで

Twitterにてちょくちょくタイムアタックで世界5位だったりを取っている画像がうpされる。編集内容は

ほぼオリジナルだがたまに某ナットオをリスペクトした編集が見える。これまでにGT4、GT6でエンディングまで到達。GT6は現在『軽自動車でEDを目指す』というもはや苦行か?と疑う程のシリーズが投稿されている。同じくGT7配信者のカトオレーシングとライバル?

Twitterにてちょくちょくタイムアタックで世界5位だったりを取っている画像がうpされる。編集内容は

ほぼオリジナルだがたまに某ナットオをリスペクトした編集が見える。これまでにGT4、GT6でエンディングまで到達。GT6は現在『軽自動車でEDを目指す』というもはや苦行か?と疑う程のシリーズが投稿されている。同じくGT7配信者のカトオレーシングとライバル?

ニュルブルクリンク

ドイツ北西部、ラインラント=プファルツ州アイフェル地方のニュルブルクにあり、豊かな森の中にある古城ニュルブルク城を囲むように配置されているサーキット場。近隣の大都市としてはノルトライン=ヴェストファーレン州のケルンがあり、ケルンからは南に約60kmのところにある。北コースとGPコースの2つがあり、主にニュルのイメージで強いと思われるのは北コースの方だと思う。北コースは世界最長のサーキットであり、かつ山間部の高低差を利用した変化に富むコースレイアウトに加えて、にわか雨や濃霧など天候の変化という要素も加わることから、「世界有数の超難関コース」「世界有数のドライバーズサーキット」などとして知られ、「グリーンヘル」、緑の森の地獄と言う愛称もある。また、本来元々ここがテスト用に作られたコースである上に過酷なコースであるため主にスポーツカーと言った高性能車のテストの現場で数多くの自動車メーカーがここを訪れる。そのため、ニュル北コースでのタイムがそのクルマの性能の高さを象徴するステータスとなっている。モータースポーツではニュルの24時間レースでお馴染みであり、かつてはニュルの北コースでF1が開催されていたが1976年のニキ・ラウダが重症を負う事故を起こした事により北コースでの開催はなくなり1984年に新設されたGPコースで行われている。グランツーリスモではGT4の頃から登場。レースゲームとしては初めて収録した作品だと思われているが、実はその一年前にマイクロソフトのXboxのゲーム「プロジェクト・ゴッサム・レーシング2」が初。エンスージアでもお馴染みのコースだが、なんとこのコースを逆走するレイアウトもある。余談だが、エンスージアのニュル北コースの曲である「Awakening」はニュル北のイメージを思い浮かべるようなコースで約10分近い大作のbgmである。

ニード・フォー・スピード

エレクトロニック・アーツから発売されているレースゲームシリーズ。略称はNFS。日本では初期の頃の作品が「オーバードライビン」のタイトル名で発売されていた。

シリーズによっては「ワイルド・スピード」のような違法レースを行う作品や、サーキット場とかのモータースポーツとしてのレースを楽しめる作品がありシリーズの幅が広い事もあって現実でも続く作品の一つでもある。かつてはポルシェのクルマがこのゲームぐらいしか出てなかった。

ネオクラシック

imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。

主に1980年代〜1990年代頃(媒体によっては、1970年代後半・末期頃の時代や、2000年代初頭・中期の時代も含まれる場合もある)に製造されたクルマを指す言葉で、今のクルマと比べると古いが、クラシックカーと呼ぶにはまだそんなに古くはない時代のクルマの事で、大体バブル期の前後の時代のクルマだと言えば分かるだろうか。

例としてあげるならば……

主に1980年代〜1990年代頃(媒体によっては、1970年代後半・末期頃の時代や、2000年代初頭・中期の時代も含まれる場合もある)に製造されたクルマを指す言葉で、今のクルマと比べると古いが、クラシックカーと呼ぶにはまだそんなに古くはない時代のクルマの事で、大体バブル期の前後の時代のクルマだと言えば分かるだろうか。

例としてあげるならば……

- R32、R33、R34の第二世代のスカイラインGT−R

- A70型とA80型のスープラや、初代NSX、Z32型のフェアレディZなどの280馬力級の国産スポーツカー

- フェラーリ F40 '92や、ポルシェ 911 Carrera RS (993) '95のような1980年代・90年代のスーパーカー

……この他にもSUV以前の時代の1980年代〜90年代頃のクロスカントリーのオフロード四輪駆動車や、軽自動車、ミニバンなども人気となっている。この時代のクルマの特徴としては技術的にも大きく当時の先進的なハイテク装備が施された物や、バブル期の景気に合わせてか、下の画像のトヨタ・セラや、マツダ オートザム AZ-1 '92、三菱 GTO Twin Turbo '91などといったなかなか今では難しいような個性的過ぎるフォルムのクルマや独特なコンセプトで作られたクルマもあったりするのも魅力であろう。

↑全面ガラス張りのガルウィングを採用したセラ。前衛的過ぎるフォルムや技術を取り入れたクルマも多く生まれたのもこの時代の特徴なのである。

↑全面ガラス張りのガルウィングを採用したセラ。前衛的過ぎるフォルムや技術を取り入れたクルマも多く生まれたのもこの時代の特徴なのである。

いわゆるこれも昨今の昭和・平成レトロブームの時代の流れとかも重なって人気となっており、クルマ以外では上のように1980年代・90年代頃のテレビ・ビデオの映像を再現したような動画がYouTubeにアップされていたり、

ばつ丸やポチャッコらとかの1980年代〜90年代に生まれたサンリオキャラクターによるユニットが作られたり

、ルーズソックスやコギャルなどの90年代のファッショントレンドが再び若い世代に流行っていたり、最近80年代・90年代の名作ヒット映画やアニメ・ゲームとかの続編や復刻・リバイバルとか多いのもこの流れであり、

いわゆるちょっとした“古いけど、そんなに古くない40〜20年前くらいの時代への懐古”に浸る事や、なんとなく懐かしい感じの雰囲気のモノが今流行りとなっている。(※用語集/ま行の「昔のクルマが楽しかったではなく、その時の自分が楽しかった だと思いますよ クルマは変わらず楽しいと思います」の項目も見てほしい)

そうした80年代〜90年代のクルマは今世界的にトレンドとなっており、最近ではそうしたクルマを専門に扱った雑誌や、ネオクラシックのクルマによる展示会も新たに行われたり、その前から行われていたクラシックカーのイベントにもネオクラシックカーの部門を設立する動きや、自動車メーカーがその時代に作られたクルマの部品の再生産を行ったりしていたりと盛んに。この流れはメディアにも影響を与えており、2023年公開の映画「トランスフォーマー/ビースト覚醒」に964型のポルシェ911とR33型のスカイラインGT–Rを登場させたり、ミニカーとかの模型でもその世代にあたる車の新商品のリリースが相次いだりしている。

そうした80年代〜90年代のクルマは今世界的にトレンドとなっており、最近ではそうしたクルマを専門に扱った雑誌や、ネオクラシックのクルマによる展示会も新たに行われたり、その前から行われていたクラシックカーのイベントにもネオクラシックカーの部門を設立する動きや、自動車メーカーがその時代に作られたクルマの部品の再生産を行ったりしていたりと盛んに。この流れはメディアにも影響を与えており、2023年公開の映画「トランスフォーマー/ビースト覚醒」に964型のポルシェ911とR33型のスカイラインGT–Rを登場させたり、ミニカーとかの模型でもその世代にあたる車の新商品のリリースが相次いだりしている。

GT7でもそうした動きを反映してか、その時代のクルマが高値になっている一因にもなっている。また、Ver1.19のアプデでレースイベントにネオクラシック・コンペティションが追加されたが、R32やF40、初代NSXとかの80年代〜90年代のスポーツカーによるイベントかと思いきや、実際は“80年代・90年代のレーシングカーによるイベント”なので紛らわしい。まあ、この時代のモータースポーツもアイルトン・セナ、ミハエル・シューマッハらがいたF1と同じく、バブル期前後の時代で盛り上がりを見せていた時代でそうした時代のレースファンや自動車好きには懐かしいレースイベントなのだが。

↑実は、GT7の「ネオクラシック・コンペティション」のように、ヨーロッパとかでは(※上の映像は「DTMクラシックカップ」)1980年代・90年代以降のネオクラシックに当たる時代のレーシングカーによるクラシックカーレースも行われていたりする。

さらには、オフロードラリーレイドの最高峰のレースである「ダカール・ラリー」でも2021年から「ダカール・クラシック」部門を設立。2000年まで(2023年大会のレギュレーションで)に製造され過去のパリダカを走った事がある四輪車が対象のクラス。アマチュア向けのクラスとしての位置付けでもあり、タイム制ではなく平均スピードで争われる。参加してくるマシンも年を重ねるごとに増えていき、中にはちゃんとした本物のマシンや、過去のパリダカ参戦車を模したレプリカなど、まさに見てる側には『走るパリダカ博物館』というべきクラスである。もちろん、特殊なマシンでなくても、市販された中古の80型のランクルとか(実際、参加している大半がランクルが多い)をベースにちゃんと保安装備とか付けたりすれば参加可能だ。まあ、参加費や車両の購入代とかでそれなりに金はかかるので、決して安いとは言えないから、まあ、それなりに裕福な人なら出られるけど。

さらには、オフロードラリーレイドの最高峰のレースである「ダカール・ラリー」でも2021年から「ダカール・クラシック」部門を設立。2000年まで(2023年大会のレギュレーションで)に製造され過去のパリダカを走った事がある四輪車が対象のクラス。アマチュア向けのクラスとしての位置付けでもあり、タイム制ではなく平均スピードで争われる。参加してくるマシンも年を重ねるごとに増えていき、中にはちゃんとした本物のマシンや、過去のパリダカ参戦車を模したレプリカなど、まさに見てる側には『走るパリダカ博物館』というべきクラスである。もちろん、特殊なマシンでなくても、市販された中古の80型のランクルとか(実際、参加している大半がランクルが多い)をベースにちゃんと保安装備とか付けたりすれば参加可能だ。まあ、参加費や車両の購入代とかでそれなりに金はかかるので、決して安いとは言えないから、まあ、それなりに裕福な人なら出られるけど。

日本でもそうした昔の時代に活躍したレーシングカーによるクラシックレースのイベントがあったりしても良いけどなぁ……(例えば昔の全日本GT選手権のマシンやグループCカー、FIA GT1のマシンとJTCC、グループA、S耐のマシンとかの混走レースのイベントとか。)

GT7でもそうした動きを反映してか、その時代のクルマが高値になっている一因にもなっている。また、Ver1.19のアプデでレースイベントにネオクラシック・コンペティションが追加されたが、R32やF40、初代NSXとかの80年代〜90年代のスポーツカーによるイベントかと思いきや、実際は“80年代・90年代のレーシングカーによるイベント”なので紛らわしい。まあ、この時代のモータースポーツもアイルトン・セナ、ミハエル・シューマッハらがいたF1と同じく、バブル期前後の時代で盛り上がりを見せていた時代でそうした時代のレースファンや自動車好きには懐かしいレースイベントなのだが。

↑実は、GT7の「ネオクラシック・コンペティション」のように、ヨーロッパとかでは(※上の映像は「DTMクラシックカップ」)1980年代・90年代以降のネオクラシックに当たる時代のレーシングカーによるクラシックカーレースも行われていたりする。

日本でもそうした昔の時代に活躍したレーシングカーによるクラシックレースのイベントがあったりしても良いけどなぁ……(例えば昔の全日本GT選手権のマシンやグループCカー、FIA GT1のマシンとJTCC、グループA、S耐のマシンとかの混走レースのイベントとか。)

ネジコン

今の令和に生きる若いゲーマーには信じがたいと思うが、ハンドル型のコントローラーが登場する前まではこれが初代プレステのレースゲーム専用のコントローラーとしては不動の地位を獲得していており、当時のレースゲームをやり込むゲーマーにはマストアイテムの一つだった。

そもそもPS1初期はデュアルショックと呼ばれるアナログ入力が出来るレバースティックが付いた通常コントローラーがまだ出る前であった。そのため微妙なステアリング操作が求められる際には方向キーで行うデジタル入力では難しかった。だが、ネジコンはそれを可能にし、通常コントローラーでは切りすぎてしまうとスピンしてしまうような状況でもネジコンでプレイすると微妙なハンドル操作が出来たのだ。

レースゲームではナムコの「リッジレーサーシリーズ」はもちろんの事、「グランツーリスモ」にも対応しておりPS1で発売されたレースゲームのほぼ全てがこれに対応していた。また、レースゲーム以外でも対応していた作品もあり、エースコンバット(1,2)、サイバースレッド、ギャラクシアン3、ワールドスタジアムEXなどが使えた。

次第にレースゲーム以外ではデュアルショックの登場でそれらに置き換わっていったが、レースゲームではツインスティックのデュアルショックはいささか無理があったので、ネジコンの地位は感圧式ボタンが使われたデュアルショック2や、GT FORCEなどの正真正銘のハンドル型コントローラーが主流となるまで揺らがないものとなっていた。

ノーマルこそクルマの黄金比なり

漫画「オーバーレブ!」で三上 智が言った台詞。三上 智は峠でチューニングカー相手に、負けたら相手の車をノーマルに戻すという賭けバトルを持ちかけ、その度にノーマルのS13シルビアで勝ち、相手の車を奪いノーマルに戻した上で乗り捨てる。この行為の発端は愛車のS13シルビアが盗難に遭い、昔の暴走族の車両のような改造された状態で発見されてから始めた。しかし、この行為は、ただの愛車盗難に対する復讐だけではない。自動車メーカーの技術者だった亡き父親が酒を飲む度に、若者が車を違法改造する行為をいつも嘆いていた影響で改造車を嫌っていたのも原因の一つである。彼もまたかなりのドラテクの持ち主(ノーマルのS13で勝利し続けたことを考慮すれば作中でも指折りの強豪キャラである)だが、その並外れたドラテクがこうした考えに拍車をかけてしまっていた。

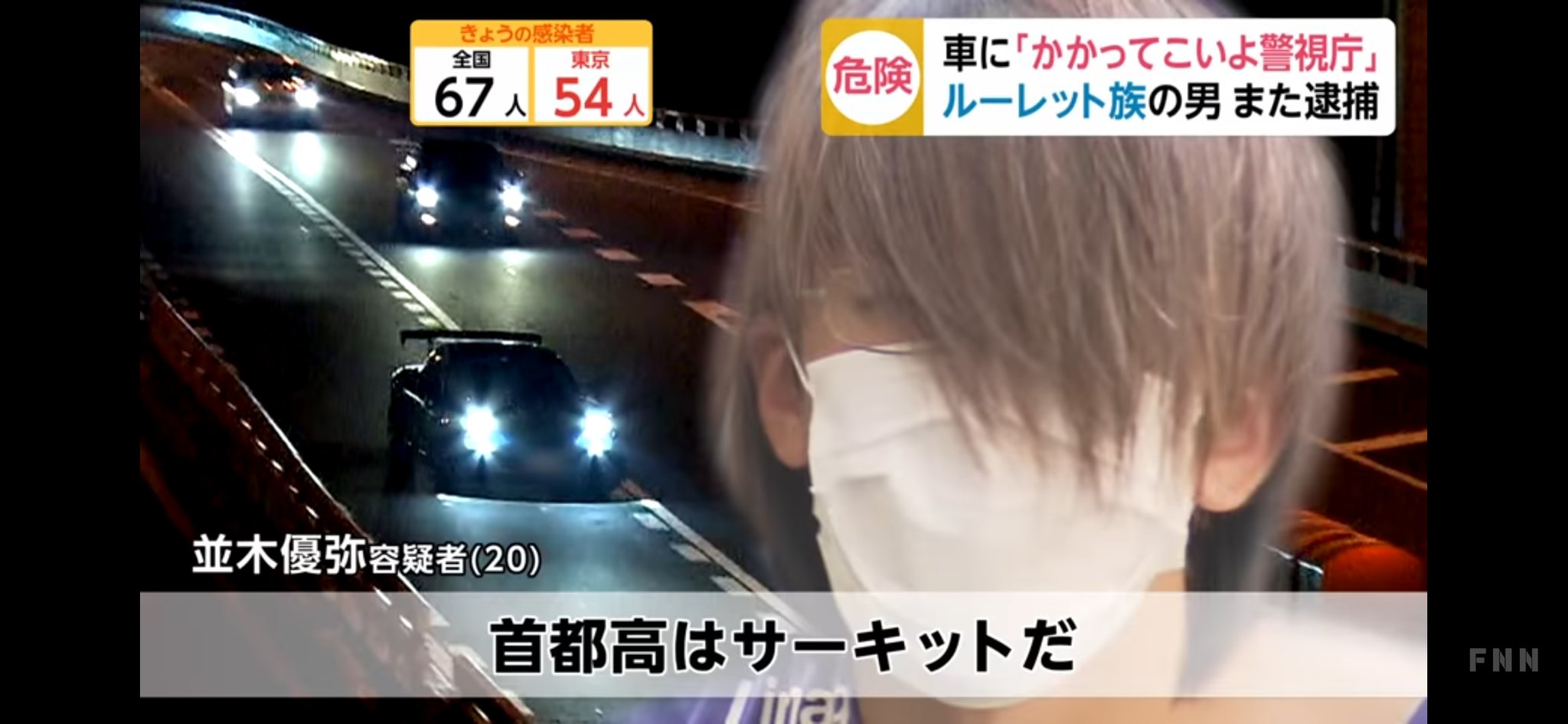

確かに、彼の意見も正論に聞こえると思う。そもそも意のままにクルマを操り速く走ることで重要なのは単にむちゃくちゃ改造しまくったクルマで『首都高はサーキットだ』と言い放って高速道路でスピードを出したり、峠道やどっかの埠頭とかなどいつでもどこでも好き勝手ドリフトすることでもなく、自制心を保ち続け危険予測を常に行い周囲の安全を守りつつTPOも踏まえた上で走り、クルマがタックインやオーバーステアで暴れても手中に収めきることがいの一番に大事なのである。

もちろんその領域に至る腕前を手にするにはとても地道な練習・実践トレーニングの小さな積み重ねではあるものの、ライセンスをゲットした多くの一般レーシングドライバーは当たり前に出来る範疇である以上速く楽しく走るためには当然の話であり、これこそが公道をただ猛スピードで爆走する走り屋とサーキットを丁寧に走るプロドライバーの違いである。

無論、頭文字Dの拓海や湾岸のアキオ、ワイスピのドミニクとかの真似事したとしても彼らはドラゴンボールの孫悟空やワンピースのルフィ、アメコミのアイアンマンと同じフィクションの存在。彼らが公道であんなにかっ飛ばしても事故らないのはフィクションの世界だから。現実とフィクションの世界の区別をするのも当然の事であり、彼らの真似事してもいい事はない( なんなら現役のトップドライバーでさえレース中でなくとも事故ることはあるのだから )。

最初からいきなりむちゃくちゃ速いマシンや性能が良いクルマを改造したら速いと思うのはギャグマンガ日和の「光速ライダー マッハ涼」に出てくる登場人物と同じ発想だからね?

だが、公道で爆音でスーパーカーを走らせる連中は自己中とスーパーカーに乗っている自分好きが融合した悲劇のモンスターであり、一昔前の竹ヤリマフラーや出っ歯でクルマをいじくって爆音を鳴らす暴走族と変わりは無い。(要は自分だけ気持ちよくならず身の程をわきまえる。『楽しむなら自己責任と他人に迷惑をかけない範囲で』と言う事である。)

もちろんメーカー側もこうした無法な輩を減らす取り組みをしており、かつてそうした走り屋の悪いイメージが染み付いてしまったホンダはむしろそれを活かしてモータースポーツ活性につなげたり走り屋をサーキット場へと引き込み、自身も走り屋もチャンピオンシップホワイトのように白く染め直すため色々な努力をした。速く走り己の限界を確かめたい者のための場所はキチンと用意されてきており、そこでは自分のクルマと息を合わせてあまりにも気持ちよくコーナーを曲がっていける。場所と時間さえ守れば警察にビクビクする必要などまったくなく、心いくまま思う存分に自分のクルマと対話できるので、もし速く楽しく走りたいのであれば上記のことを頭に入れてから走りの世界にぜひ踏み出してほしい。

……と、だいぶ少し話が逸脱してしまったが、三上 智がやった『改造車狩り』はもちろん行き過ぎた行為であり、改造したクルマに乗っていたとしても全てが全て暴走族という事ではない。クルマの改造=『悪』と決めつけるのも単なる押しつけだし、クルマの楽しみ方も人それぞれという事である。ただ、先程も述べたが『楽しむなら自己責任と他人に迷惑をかけない範囲で』である。彼もやった行為も公道を爆走する輩と同じ迷惑行為となってしまったのである。

なお、違法改造の象徴であったいわゆる『竹槍マフラー』、『出っ歯スポイラー』といった族車スタイルの車も最近、海外では「ハコスカ」や「ケンメリ」「フェアレディ240Z」など古い日本車が人気となっており、それら日本製旧車が好きな人たちの中には、あえて愛車をグラチャン風(つまり族車風)に改造してSNSなどに投稿している人も多く、アメリカのトミカ的な存在のミニカーである「ホットウィール」にもそうした「族車スタイルの車」が登場したりしていたりと、そうした改造車もまた時代によっては『文化の象徴』となりうるケースもある。決して改造車=悪という訳では無いのだ。

なお、違法改造の象徴であったいわゆる『竹槍マフラー』、『出っ歯スポイラー』といった族車スタイルの車も最近、海外では「ハコスカ」や「ケンメリ」「フェアレディ240Z」など古い日本車が人気となっており、それら日本製旧車が好きな人たちの中には、あえて愛車をグラチャン風(つまり族車風)に改造してSNSなどに投稿している人も多く、アメリカのトミカ的な存在のミニカーである「ホットウィール」にもそうした「族車スタイルの車」が登場したりしていたりと、そうした改造車もまた時代によっては『文化の象徴』となりうるケースもある。決して改造車=悪という訳では無いのだ。