役に立つかどうかわからないが、GTシリーズを遊ぶ上でも必要となる一般的なクルマの知識からクルマ関連の話題、GTユーザー達には当たり前のスラングを解説する。

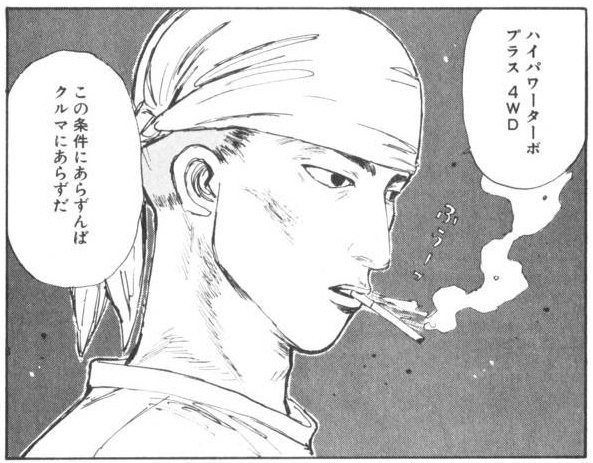

全く関係ない事言う事や画像が載ってる事もあるがネタなんで気にしないで欲しい。まぁ、「……ごま塩程度に覚えてくれ……」

全く関係ない事言う事や画像が載ってる事もあるがネタなんで気にしないで欲しい。まぁ、「……ごま塩程度に覚えてくれ……」

『知らなくても、生きていける。走りの世界には…な、そう言う事があるんだ』

目次

| + | ... |

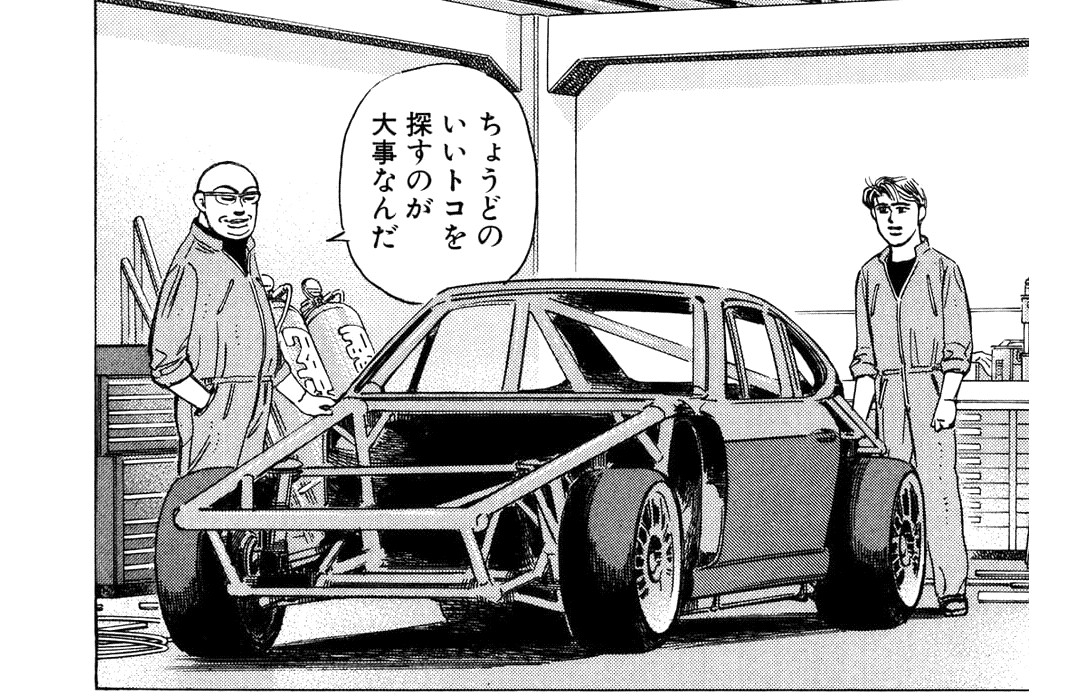

パイプフレーム

鋼鉄製のパイプによって、車体骨格をつなぎ合わせて作られた車両のことで、主にレーシングカーや一部のチューニングカーとかに見かけられる。正式にはマルチチューブラーフレームと呼ばれており、他にもスペースフレーム(空間骨格 = 3次元の骨組み。)、スケルトン(骨格)、英語で鳥かごを意味する「バードケージ (bird cage)」などの別称もあり、単にチューブラーフレームとも呼ばれるほか、ジャングルジムとたとえられることもある。

ハガティ

クラッシックカーの査定と販売、車両保険を展開している実在するアメリカの業者。レジェンドカーディーラーのアレ。ハガティが査定で使用する「ハガティ・ヴァリュエーション・ツール(Hagerty Valuation Tools)」は、第二次世界大戦後から現在に至るまで、4万車種にも及ぶ自動車、トラック、バン、オートバイの価格が収められている。

よってレジェンドカーディーラーの査定価格と相場は リンクしている らしく、一部のクルマがボッタクリ価格になった要因と言われている。実際にも、Ver.1.17のアプデでレジェンドカーの値段が値上がりした。

PP(パフォーマンス・ポイント)

グランツーリスモにおけるクルマの性能を現した数値。ForzaシリーズのPI(パフォーマンスインデックス)を意識したもので、初出はGT5Pのspec2から。

基本的には数字が大きいほど速いクルマだが、重量が軽いとPPがやや過大に評価される傾向がある(カートなどが顕著)ため、同じPPのクルマでもやや性能にむらがあることは頭に入れておこう。また、コースの特性によって使い分けるのも手だろう。

GT7では加速、旋回G、高速~低速での安定性を評価し数値が割り出されているため、意図的に特定速度域の安定性が低くなるようセッティングしたり、初期ではギア比を低速域でクロス寄りにすることでPPを大きく下げることが可能だった。その後金策潰しアップデートされ、ForzaシリーズのPIと同じように、サスペンションチューニングやLSDの設定がポイントに関係しない仕様になり、ギア比を使った裏技的なポイント操作もできなくなっている。

Forzaシリーズにない、GT7の車のチューニングの面白さは、車重を増やすバラストとエンジン出力を下げるエアリストリクター、フルカスタムコンピュータを利用して、パフォーマンス・ポイントを下げる方向で微調整できる点である。タイヤを履き替え、ターボをつけてPP603.58とかになってしまったクルマを、少しずつ馬力低く、また重くして(同時に重量配分を少しいじって)、599.95とかに調整し、東京エクスプレスウェイの制限ありイベントでひとっ走り…なんていう、独特の楽しさがあるのだ。

基本的には数字が大きいほど速いクルマだが、重量が軽いとPPがやや過大に評価される傾向がある(カートなどが顕著)ため、同じPPのクルマでもやや性能にむらがあることは頭に入れておこう。また、コースの特性によって使い分けるのも手だろう。

GT7では加速、旋回G、高速~低速での安定性を評価し数値が割り出されているため、意図的に特定速度域の安定性が低くなるようセッティングしたり、初期ではギア比を低速域でクロス寄りにすることでPPを大きく下げることが可能だった。その後

Forzaシリーズにない、GT7の車のチューニングの面白さは、車重を増やすバラストとエンジン出力を下げるエアリストリクター、フルカスタムコンピュータを利用して、パフォーマンス・ポイントを下げる方向で微調整できる点である。タイヤを履き替え、ターボをつけてPP603.58とかになってしまったクルマを、少しずつ馬力低く、また重くして(同時に重量配分を少しいじって)、599.95とかに調整し、東京エクスプレスウェイの制限ありイベントでひとっ走り…なんていう、独特の楽しさがあるのだ。

BoP(バランス・オブ・パフォーマンス/性能調整)

レースをする上でマシン性能での優劣がつかないようにするため、イコールコンディション(同程度の状態)に調整すること。やってることをグランツーリスモで言うと、まさに上記のPPが当てはまる。

主にリング形状のリストリクターで吸気制限することによるエンジンパワーの抑制、最低重量や最低地上高の設定、そしてターボ車であればブースト圧の制限がBoPの例として挙げられる。マイナーなレースでは、敷居を下げたりするために改造範囲を狭める(パワーアップ系のEgチューン不可、サス交換不可、指定タイヤ使用等)ことでイコールコンディションをより厳しく保っているところもある。

様々なメーカー勢が参加しているツーリングカーレースなどではよく行われており、昨今ではレースの形式やコースの特性に合わせて、レースごとに変更されることも珍しくなくなった。なお、他にイコールコンディションを保つ方法としてレースに使う車両を限定したりするワンメイクなどもある。

主にリング形状のリストリクターで吸気制限することによるエンジンパワーの抑制、最低重量や最低地上高の設定、そしてターボ車であればブースト圧の制限がBoPの例として挙げられる。マイナーなレースでは、敷居を下げたりするために改造範囲を狭める(パワーアップ系のEgチューン不可、サス交換不可、指定タイヤ使用等)ことでイコールコンディションをより厳しく保っているところもある。

様々なメーカー勢が参加しているツーリングカーレースなどではよく行われており、昨今ではレースの形式やコースの特性に合わせて、レースごとに変更されることも珍しくなくなった。なお、他にイコールコンディションを保つ方法としてレースに使う車両を限定したりするワンメイクなどもある。

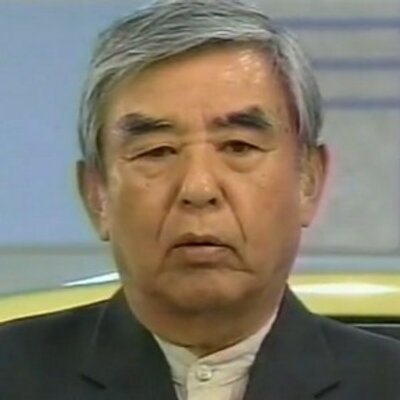

パワーは麻薬

自動車評価家の三本和彦氏の名言より。テレビ神奈川で放送されていた自動車番組「新車情報」で三本和彦氏がハイパワーな車に試乗する時はいつもこの台詞を言って楽しそうであった。イギリスのBBCの「トップギア」の司会者であったジェレミー・クラークソンもいつも「パワァァァ〜」と言ってハイパワー車の試乗を楽しんでいたのと同じ類であろうか。今や280馬力の自主規制も撤廃され三本和彦氏が乗っていた頃よりもパワーのある車が多くなり、スーパーカーでも1000馬力近くを叩き出す車も珍しくなくなった。しかし、その麻薬のようなパワーに溺れて破滅しないよう、制御出来る腕も求められるのも事実である。

ハンコン

ハンドル型のゲームコントローラーの略。こうしたグランツーリスモのようなリアルな挙動をするレースゲームをプレイするにはぜひ持っておきたいアイテムだが、それなりに値段も高く場所も取る上に、他のジャンルのゲームでは使えないと言ったデメリットも多く諦めざるを得ない事も。特にフォースフィードバック(FFB)機能(路面のうねりとかが直に伝わるやつ)付きのものはFFBの振動がどの機種もかなり大きく、マンション・アパート勢はハンコンがガタガタとでかい振動を立てるせいで下の住人に騒音迷惑を掛ける可能性が否定できず遊びづらいという立地的な問題も抱える。またリアルすぎる操作性が逆に遊びづらくゲーム機本体に付属するゲームパッドが好みというプレイヤーも存在する。

ヒストリックカーカップ第2戦問題

GT2で起きた理不尽な事態の事。ヒストリックカーカップ第2戦(ローマ市街地コース)で、馬力制限300馬力迄と言っているのにオーバーしているGT40(310馬力)が参加しているのである。他の敵車(150馬力前後)と比べても圧倒的な速さを誇り、一度抜かされてしまうと手も足も出ないまま独走状態となってしまう。

これはこちらが速い車を出せば解決した問題で、あまり気にされなかった事態だが、後のシリーズでその悪行を彷彿とさせる事態が起きたりしていて、普通にチューンするとPP制限を超えてしまうのに出場しているケースや、年代や市販車限定とかの別の制限に違反しているのに参加しているケースもあったりする。

膨大なクルマの数にちゃんと管理出来ていないのかは良く分からないが、「スポーツマンシップを守ろう」と言ってるのに変な話である。

羊の皮を被った狼

ピット

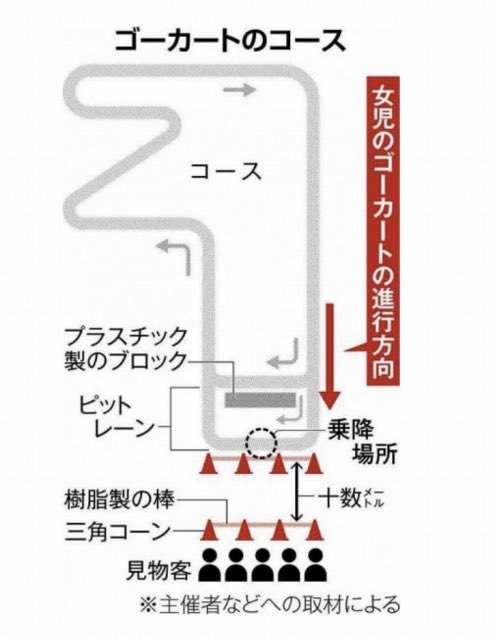

サーキットに設けられている競技車両の整備を行う施設の事で、レーシングチームの前線基地となる他、レース運営者の管理機能も併設されている。「ピット」(窪み)と有るのは元々車両整備場に車両下部を整備する窪みがあったためである。車両をジャッキで上げる等の方法で整備を行い、窪みが無い設備であってもピットと呼ばれる。ピットストップでは主に燃料補給や摩耗したタイヤの交換、アクシデントで破損した車両の修理やセッティングの変更などが行われる。ちなみに無線では「ピットに入れ」という事を「ボックス、ボックス、ボックス」という。

この作業を迅速に行うため、ピットクルーと呼ばれる作業員はレースの期間中でも何度も作業の練習を重ねており、F1の場合では規定により燃料補給は行われてはいないが約2秒〜3秒台という早さで作業を行っている。

だが、ちゃんとクルマを出すタイミングを見計らって行わないと他のクルマと狭いピットレーンで2列で並ぶ事になったり最悪上の動画のように事故る事もある。こうした「アンセーフリリース」を起こさないようにしないといけない。

ビョーキだよビョーキ

朝倉アキオなどの何か変な物に導かれてしまったり取り憑かれてしまっているような状態の変な人とエンカウントしたときに言おう。

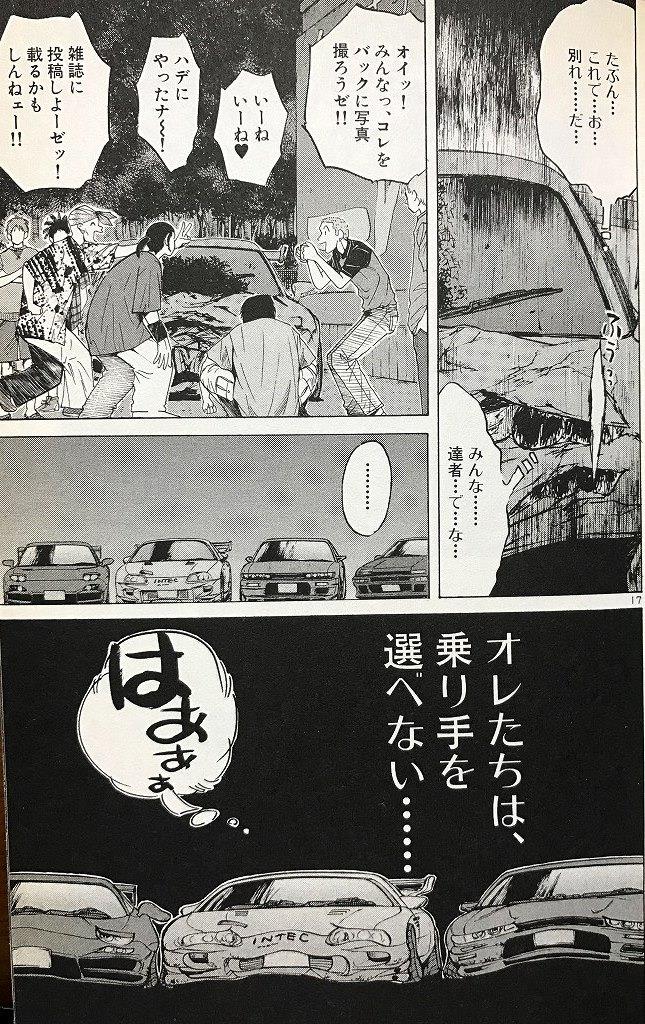

色々あらゆるフィクションでの作品とかでもこういう状態になっちゃった人が多く見かけるが、大抵はとんでも無い事態を起こしてまったりする事がある。クルマ関連の作品で挙げるとすれば「レーシングラグーン」でクマ目となってしまった難馬恭司はまさに本当のビョーキ。かなり重症です。と言うか本当にガチの薬物中毒者と化してしまっていた。

もしその変な人もそうなってしまったのなら「……止めなくちゃいけない……。」

※こうなった人がいたらすぐに病院へと連れて行きましょう。

※こうなった人がいたらすぐに病院へと連れて行きましょう。

色々あらゆるフィクションでの作品とかでもこういう状態になっちゃった人が多く見かけるが、大抵はとんでも無い事態を起こしてまったりする事がある。クルマ関連の作品で挙げるとすれば「レーシングラグーン」でクマ目となってしまった難馬恭司はまさに本当のビョーキ。かなり重症です。と言うか本当にガチの薬物中毒者と化してしまっていた。

もしその変な人もそうなってしまったのなら「……止めなくちゃいけない……。」

ビル倒しちゃった!

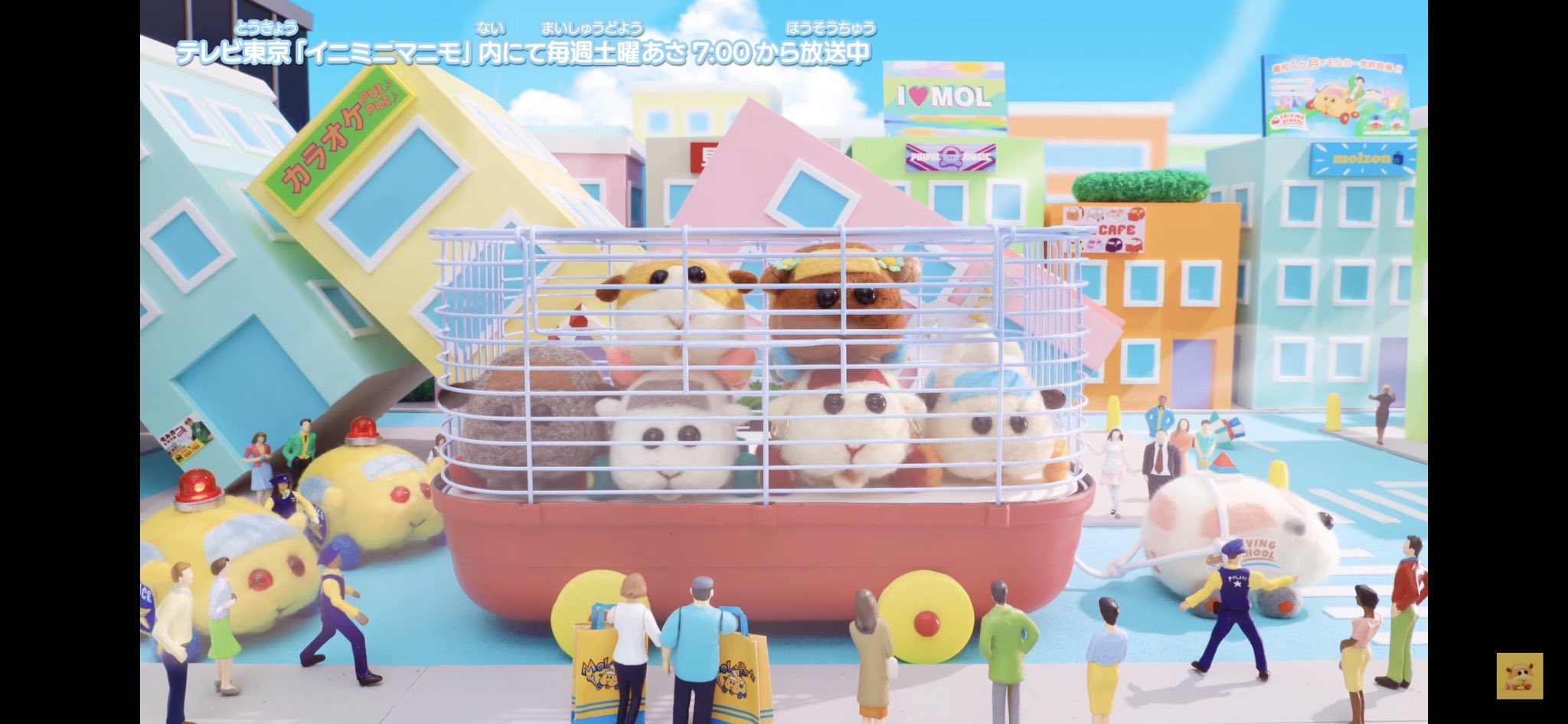

『PUIPUIモルカーDRIVINGSCHOOL』第1話のサブタイトル。ポテト達はビル倒壊を引き起こす事故・騒動を起こしたためドライバー含めて逮捕・免停という処分が下された。同作品は「イニミニマニモ」という土曜朝7時台の幼児向けの番組内のアニメとして放送されているのにもかかわらず、いきなり主人公達が“初手で逮捕されて免停”にされてしまうというアナーキーな展開は多くのアニメファンに衝撃を巻き起こした。その後で「イニミニマニモ」内で放送されるペッパピッグやパジャマスクが霞んでしまうほど。正直、モルカーを見る本来のターゲットは幼児向けじゃないのにな……。

ちなみに本作と同期で放送していたアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」でも主人公がクルマの事故によって初手逮捕になっているがこちらは地上波でも深夜放送の大人向けの作品。

ちなみに本作と同期で放送していたアニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」でも主人公がクルマの事故によって初手逮捕になっているがこちらは地上波でも深夜放送の大人向けの作品。

また、クルマで建物破壊をしてしまったケースでは「イナズマイレブン」で帝国学園が移動用のバスで校舎を破壊するという“プリウスロケット”ばりの暴挙を起こしている。

また、クルマで建物破壊をしてしまったケースでは「イナズマイレブン」で帝国学園が移動用のバスで校舎を破壊するという“プリウスロケット”ばりの暴挙を起こしている。

ビルボード

板ポリゴン(*1)にテクスチャ(*2)を貼っただけの簡易的なモデルだが、常にカメラの向きに対して正面を向くように設計されたオブジェクト。「スーパーマリオ64」では「ポリゴンで作ったものより見栄えがいい」という理由(*3)やハードスペックの都合上、木や鉄球がこの技術で再現されていたことは割と有名な話だろう。PS3やXbox360世代あたりでもオープンワールドの草木が負荷軽減の観点からビルボードで作られることは珍しくなかった。

なんとグランツーリスモSPORTやGT7ではポリゴンを別の部分に割く意図があるのかこの手法が使われており、フォトモードでコースを歩くと木が平面であることが分かる。一応元のモデルはハイポリゴン(*4)で

製作されており

、角度に応じてテクスチャの木の陰影が変わるという仕掛けが施されているためレース中はまず平面だと気付かないだろう。サボテンやヤシの木、トライアルマウンテンの大木など、この方法ではごまかしの効かない木々のみポリゴンで製作されている。

ピロピロ

グランツーリスモでハックしたクルマでプレイしたりするとエンジン音がピロピロと変わってしまう事があるから付けられたスラング。

おそらくパワーの数値に応じてエンジン音の高さを変えていた影響でこうなっていると思われる。

VGT

Vision Gran Turismo(ビジョングランツーリスモ)の略。自動車メーカーとのコラボで生まれた“ぼくがかんがえたゆめのみらいのくるま”のようなゲームオリジナルの夢のマシンで、各メーカーが培って来た技術や象徴的な名車のデザインを取り入れており、まさにその自動車メーカーのファンには胸熱なモノなのだ。あくまでTVゲーム用に作られた架空の車両であるが、実寸大モックアップが製作されたり、グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード等のモータースポーツイベントなどで大々的に発表されたり、各メディアで取り上げられるなど、その影響力は強い。また2016年1月23日にはビジョン グランツーリスモの活動に対して日本カーデザイン大賞「ゴールデンマーカー特別賞」が 授与された。

VTEC(ブイテック)

超ざっくり言うと、バルブを動かすカムシャフトのタマゴ形状を背が高いものに切り替え、バルブの動く量(=バルブリフト量)を増やしたシステムである。

これに関してはカムシャフトのチューニングが前提となるため、ここで述べていく。通常の「ノーマルカム」に対して、背が高いものを「ハイカム」と呼ぶ。これを付けるとバルブ開度が大きくなり、イン側が開いたときは空気を一気に燃焼室に吸い込めるし、エキ側だと排気ガスを効率よく外に出すことができて、その分パワーを出すことが可能になる。

では多くのスポ車は何故ハイカムを純正採用しなかったのかと言うと、ハイカムは低回転時に吸排気抵抗が小さすぎるが故に、吸排気脈動(外部リンク)や「慣性による空気の流れ」をうまく拾えず、逆に空気の流入量低下を招いてしまうと言う欠点があったから。すごく雑にヒトで例えるならば、ゆっくり吸える鼻呼吸ではなくガバッと肺を換気できる口呼吸を安静時にしても、鼻呼吸と同じ力では全然息が吸えず、それを補うために腹の力を使いすぎるあまり息をするだけで疲れるような感じがするだろう。口呼吸は大きい口でガバッと吸うため流速はあまり速くなく、その分腹のパワーを使う必要があるが、鼻呼吸は吸入口がせまいのでベルヌーイの定理により流速が稼げ、小さいパワーでも時間をかければ肺を充分膨らませることができる。それがハイカム(=口呼吸)を載せたエンジンでも起こってしまい、結果として低中回転域でパワー・トルクの低下を招いてしまうのである。

これを生み出したきっかけは、「エンジンパワーが必要無いアイドリングの時などとかは燃費も大切にするべきだけど、高速走行や坂道を走る場面で馬力が必要な時はエンジンパワーを大きく出したい……」と考えて、「燃費も馬力も得るために、2種類のバルブリフト量を使いわけられるようにすれば良いじゃないか」と考えたのがこのVTECである。

簡素的に説明すれば、3分割したロッカーアームの内部にこれまた3分割したピンが用意されており、普段はカムの高さに合わせて3つともズレて動いているが、両端にある低速用のピンとは別に真ん中の高速用のピンが押し込まれロッカーアームを連結させる事でバルブの動きを変えているのである。これで燃費もパワーも両立出来るというわけだ。

バルブを押すカムの背が突然伸びるわけではなく、カムシャフトにあらかじめ2種類のタマゴ形状が居て、それをうまく切り替えて使うのである。

ホンダのスポーツカーで大体6000回転域頃からこの緑色のピンが押し込まれてリフト量が変化しパワーが上がる。ホンダのスポーツカーにある「レッドゾーンまで一気に吹ける快音と陶酔感」もこのVTECのおかげなのである。

もっと詳しく知りたい人はこちらのサイトを参照→https://sun-tan-avenue.com/engine-words10/

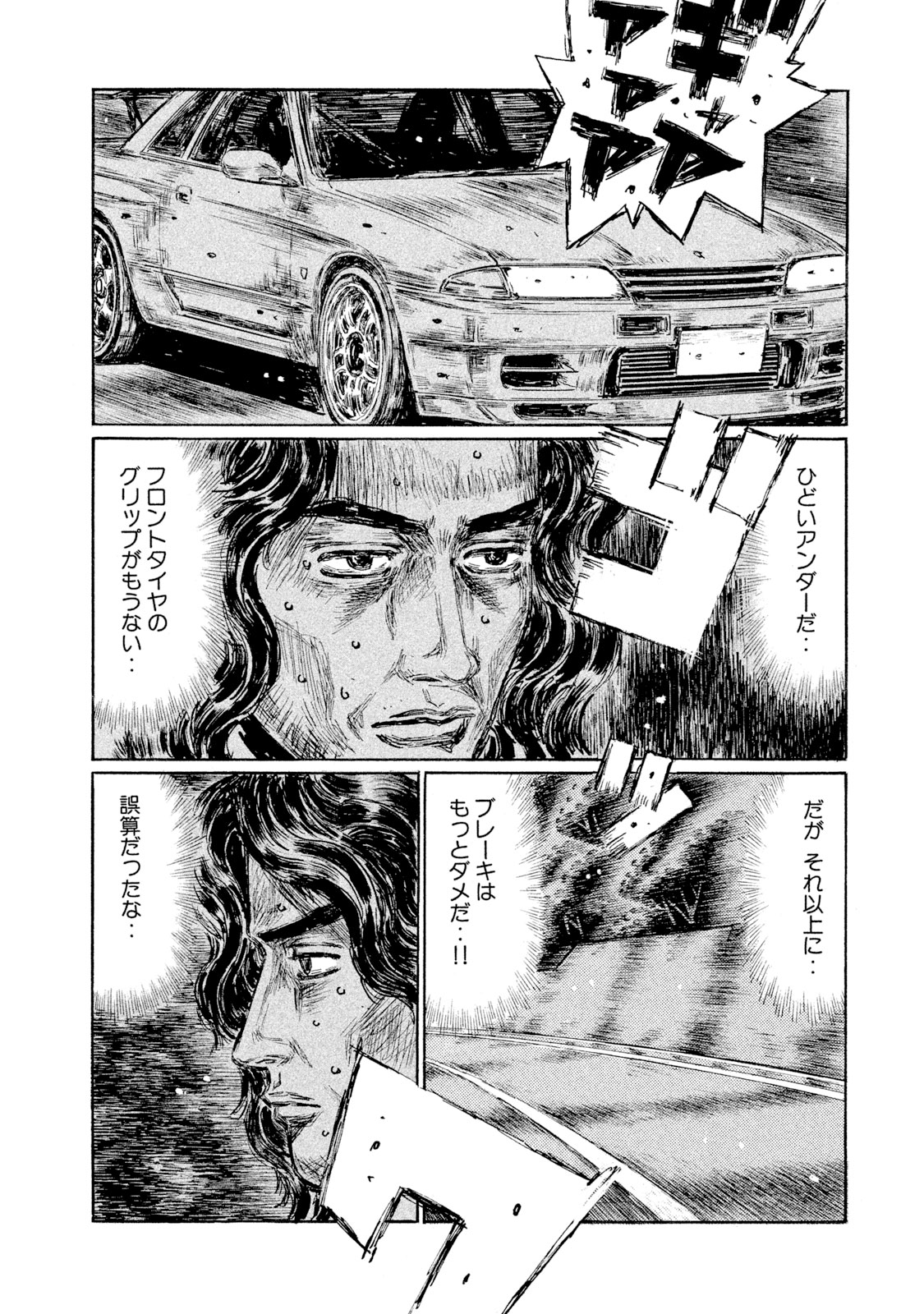

フェード現象

自動車やオートバイとかの走行中で下り坂のあるところでフットブレーキを多用し過ぎるとブレーキの効きが悪くなってしまう現象の事で、摩擦材の素材であるゴムや樹脂などが設定された耐熱温度を超えて分解・ガス化し、これがブレーキローターとの間に入り込むとガス膜が潤滑剤のような働きを起こして摩擦係数が低下して効きが悪くなってしまう。車重の重い車種やバスやトラックとかの大型車で下り勾配のある所を走る際にこの現象が起きやすいとされ、2022年に起きた静岡県小山町の県道で観光バスが横転する事故ではこれが原因だと言われている。また、頭文字Dでも死神GT−Rこと北条凛の乗るGT−Rも車重の重さでブレーキの効きが悪くなる現象が起きてしまっていた。

ゲームでは「街道バトル」シリーズで再現されておりフットブレーキを使わずしばらく休ませておくと僅かながら回復する。現実の運転でも同じ事で、下り坂や下り勾配の激しい場所を走る時にはフットブレーキを多用し過ぎずエンジンブレーキ(アクセルを抜く)などを使ったりしてブレーキを消耗し過ぎる事が無いようにし、スピードを出し過ぎないようにしたい。

フォーミュラカー

一応日本語訳は「規格」ではあるが、モータースポーツ的にはいわゆるF1で見るような、タイヤが剥き出しとなった競技用の車両のカテゴリーの事。

FIA系のF1を頂点としたF1F2F3FRF4のピラミッドだけでなく、アメリカでお馴染みのインディカーや独自ポジションのスーパーフォーミュラ等色々な規格がある。

とにかくレースのために作られたため、徹底的に軽量化し動力性能はどの他のカテゴリーの車両を凌駕するが、タイヤが剥き出しとなっているため空力的には悪いとも言われている。

あくまでも「規格」って単語なため、南米で開催されていたフォーミュラ・トラックや、D1ブームから生まれたフォーミュラ・ドリフト等、他の形なのにフォーミュラの名が付いているカテゴリーも存在する。

ちなみに日本以外でこの手の車を指す場合「シングルシーター」が一般的。

フレームレート

1秒間の動画が何枚の画像で構成されているかを示す単位。fps、(Flame Per Second, 秒間コマ数)と表記する。これはゲームソフトなどのソフトウェア側の表記で、ディスプレイなどのハードウェア側ではリフレッシュレート(Hz)と表記する。

グランツーリスモ1~2は30fps、GT4以降は60fpsで基本的に動作する。もちろんオブジェクトやエフェクトが増えて描画負荷が大きくなると60fpsを維持できなくなり、それ以下の数値に下がることがある。GT7ではVer.1.31アップデートで120fpsに対応。ただしPS5限定だし、120Hz以上に対応したモニターでなければ意味がない。Digital Foundryの分析によれば120fpsで動作している時は解像度が1440p~1260pに低下するようだ(*5)。

FF

「『えふえふ』なんだから『あ行』じゃない?」と思ったあなた、あなたは正常です。しかしフロントエンジン・フロントドライブ(Front engine Front Drive)の意なので、当サイトでは「は行」としているのです。もちろんファイナルなファンタジーの略でも無い。前部にエンジンがあり、前輪を駆動する自動車のことである。

FFは、部品数が少なくメカニカル部分を最小化して車内空間を広げる事が出来るために、コンパクトカーや軽自動車といったいわゆるファミリーカー的な車種に多い。現代の技術では、大人数乗車のミニバン、SUVなどでも、かなり大型のものまでFFで成立させることができる。トヨタのアルファード/ヴェルファイアや、マツダCXー8もFFだ。

舵を切るのも前輪、駆動力を路面に伝えるのも前輪なのがFF。それ故にコーナリング時には安定性が高い。反面、曲がりにくくアンダーステアが出やすい。FF車をスポーティに操りたいなら、タイヤグリップの変化を意識した操作を心掛ける他に、コーナリング中にアクセルを抜くと荷重の変化で曲がりやすくなる「タックイン」現象を利用するのも良い。タックインは、ミニ・クーパーや日産チェリーなど、古いFF車には特に顕著な現象だった。

一般にFF車のドライビングには癖があまり無く、多少アンダーステアになりがちだけど、突然の挙動の変化が起きにくいので初心者向けの構造と言える。スポーティ走行を求める走り屋には「アクセルオンでテールが流れないFFなんざ物足りない」とか思う人もいるが、我等がホンダのシビックやインテグラ、「ホットハッチ」という言葉を生んだVWゴルフGTI、ミニのジョンクーパーワークス、アバルト595、ルノー・メガーヌRSなどを筆頭に、FFにもスポーティな走りを満喫できるクルマはちゃんとある。GTシリーズに於いても序盤の資金稼ぎとして安い大衆車FFをライトチューンしてレースを荒らすのは多くのプレイヤーが通った道ではなかろうか。

一方、明確にタイヤの消耗が走りに影響するような環境では『進む・曲がる・止まる、全部の仕事を前輪に任せるので、前輪タイヤの消耗が激しい』ことも欠点に挙がる。GTでもタイヤ消耗を設定して走ればそのあたりは否応がなしに体感できるだろう。どこかのやっちゃい過ぎたメーカーのように、ル・マンを走るフロントエンジン4WDのプロトタイプカーが未完成だったので、無理矢理世界初のFFル・マンプロトと名乗り、挙げ句の果てにその車名に「GTーR LM NISMO」と付けてしまって、栄光に何重にも泥を塗り、「何ぃ!?やっちまったなぁ」という結果になったところもある。

1970年代以降のFF車の多くは「ジアコーサ方式」と呼ばれる、エンジンとトランスミッションをフロントタイヤの前に横向きに並べた構造を採用しているが、第二次世界大戦前、アメリカのコードや、フランスのシトロエンなどが開発した最初期のFFは、前車軸と運転席の間にエンジンを縦向きに搭載する「フロントミッドシップ」の形式をとっていた。スバルやアウディなどのメーカーには、今もそのレイアウトを採用するFF車もある。縦置きのFF車は、FR車のようなフロントオーバーハングが小さいスタイルも実現可能で、横置きFF車のようにタイヤがエンジンやトランスミッションに邪魔されないため、ステアリング舵角が大きく取れる。反面、低摩擦の路面や上り坂ではトラクション不足が露呈する短所もある。

FFは、部品数が少なくメカニカル部分を最小化して車内空間を広げる事が出来るために、コンパクトカーや軽自動車といったいわゆるファミリーカー的な車種に多い。現代の技術では、大人数乗車のミニバン、SUVなどでも、かなり大型のものまでFFで成立させることができる。トヨタのアルファード/ヴェルファイアや、マツダCXー8もFFだ。

舵を切るのも前輪、駆動力を路面に伝えるのも前輪なのがFF。それ故にコーナリング時には安定性が高い。反面、曲がりにくくアンダーステアが出やすい。FF車をスポーティに操りたいなら、タイヤグリップの変化を意識した操作を心掛ける他に、コーナリング中にアクセルを抜くと荷重の変化で曲がりやすくなる「タックイン」現象を利用するのも良い。タックインは、ミニ・クーパーや日産チェリーなど、古いFF車には特に顕著な現象だった。

一般にFF車のドライビングには癖があまり無く、多少アンダーステアになりがちだけど、突然の挙動の変化が起きにくいので初心者向けの構造と言える。スポーティ走行を求める走り屋には「アクセルオンでテールが流れないFFなんざ物足りない」とか思う人もいるが、我等がホンダのシビックやインテグラ、「ホットハッチ」という言葉を生んだVWゴルフGTI、ミニのジョンクーパーワークス、アバルト595、ルノー・メガーヌRSなどを筆頭に、FFにもスポーティな走りを満喫できるクルマはちゃんとある。GTシリーズに於いても序盤の資金稼ぎとして安い大衆車FFをライトチューンしてレースを荒らすのは多くのプレイヤーが通った道ではなかろうか。

一方、明確にタイヤの消耗が走りに影響するような環境では『進む・曲がる・止まる、全部の仕事を前輪に任せるので、前輪タイヤの消耗が激しい』ことも欠点に挙がる。GTでもタイヤ消耗を設定して走ればそのあたりは否応がなしに体感できるだろう。どこかのやっちゃい過ぎたメーカーのように、ル・マンを走るフロントエンジン4WDのプロトタイプカーが未完成だったので、無理矢理世界初のFFル・マンプロトと名乗り、挙げ句の果てにその車名に「GTーR LM NISMO」と付けてしまって、栄光に何重にも泥を塗り、「何ぃ!?やっちまったなぁ」という結果になったところもある。

1970年代以降のFF車の多くは「ジアコーサ方式」と呼ばれる、エンジンとトランスミッションをフロントタイヤの前に横向きに並べた構造を採用しているが、第二次世界大戦前、アメリカのコードや、フランスのシトロエンなどが開発した最初期のFFは、前車軸と運転席の間にエンジンを縦向きに搭載する「フロントミッドシップ」の形式をとっていた。スバルやアウディなどのメーカーには、今もそのレイアウトを採用するFF車もある。縦置きのFF車は、FR車のようなフロントオーバーハングが小さいスタイルも実現可能で、横置きFF車のようにタイヤがエンジンやトランスミッションに邪魔されないため、ステアリング舵角が大きく取れる。反面、低摩擦の路面や上り坂ではトラクション不足が露呈する短所もある。

FR

FRは基本的にエンジンを車体の前後方向と平行(つまり縦)に設置するため、ボンネットが長くなるいわゆる「ロングノーズ・ショートデッキ」のデザインがなされる場合が多い。(例:C7コルベット、S30フェアレディZ、GRスープラ、NDロードスター)。舵を切る車輪と駆動輪がはっきり分かれており、エンジンが前にあるので前輪に常にある程度の荷重がかかっている。それ故にFRは曲がりやすい反面、安定性に欠け、オーバーステアが出やすいが、それを逆手に取ってドリフト車には最適な駆動形式とも言える。前後均等な重量配分を実現しやすいこともあり、今でもスポーツカーやスポーツサルーンの王道スタイルとして、FRは根強く支持されている。戦前のグランプリカーや、1950年代のF1もフロントエンジン・リアドライブの構造だった。

ファミリーカーでは最近見かけないかと思いきや、日産のE50型・E51型エルグランドのように、ボンネットが全然長くないミニバンでFRを採用しているクルマもあったりする。同車は、FRベース4WDのSUVであるテラノをベースにしていた。また、2022年にはマツダが主にアメリカ市場での拡販を狙い、縦置きFRプラットフォームを採用した大型SUVを発売した。このプラットフォームで使われる4気筒PHEVのパワーユニットは320馬力以上、6気筒ディーゼルは500N-m以上のトルクを発揮し、これまでの横置きFFでは良好な操縦性を実現するのがきつくなるため、縦置きFRや4WDに転換したようである。

また、前車軸と運転席の間にエンジンを搭載する「フロントミッドシップ」方式をとるFR車もある。前車軸の後ろに重量物があり、通常のFRよりさらに前後重量配分に優れているため、前部の重量軽減による回頭性の向上や、慣性モーメントの減少による操縦性の改善が期待できる。一方でパワートレインが車室側に張り出すため、室内容積という点においてはやや不利である。主にRX−7やロードスター、スズキカプチーノなど、コンパクトなエンジンを搭載するFR車がフロントミッドシップを採用している。

プリウスミサイル

だが、決して間違ってはいけないのは“プリウスには決して罪は無い”。

imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。そもそも実は単純な車種ごとの事故車率で言えば、突出してプリウスが高いわけでもない。 何故プリウスが多いかと言えば年間の販売台数上位に入るほど売れており、それだけ数多くのドライバーが乗っており市中に出回っているだけである。(更にいうと昨今老人の運転が危険視されているが事故率と事故数でいうといわゆる老害よりも若葉マークの方が多い)これはよく『フェラーリが炎上した』というニュースを見て「フェラーリとかのスーパーカーは燃えやすいんだな」と思い込むのと同じで、何か建物に突っ込んだりとかなどのニュースでプリウスが出てくるたびに“こうした事故を起こしている車”という思い込みでプリウスが上がってしまったという事でもある。 (しかしフェラーリが燃えやすいというのは『事実』らしい。)

また、これも思い込みでもあるが、車ファンにとってはプリウスは元々ハイブリッド・燃費競争で車をつまらなくした主犯格といういわゆる懐古主義的な偏見によるイメージがあり、もともとバッシングされやすかった。(この問題に関しては用語集/ま行の“ 昔のクルマが楽しかったではなく、その時の自分が楽しかった だと思いますよ クルマは変わらず楽しいと思います”の項目を参照して欲しい。)

だが考えてみればプリウスは今多くいる市販ハイブリッドカーの先駆けであるという事実は変わらない訳で、ハリウッドの海外セレブとかがこぞってこのクルマに乗っていたり、今ではF1マシンといったレーシングカーもハイブリッドカーが多くなりル・マンを制したハイパーカーのトヨタ GR010 HYBRID '21もプリウスと同じトヨタのハイブリッドシステムを搭載していたり、さらにポルシェ 918 Spyder ’13(未作成)やフェラーリ ラ フェラーリ '13といったようにスポーツカーにも採用されているのも珍しくなくむしろ逆に盛り上がりを見せているので、その流れを作ったクルマといえば立派な自動車の歴史に残る名車であり、後世に生きる評論家もプリウスの存在を評価するであろう。

しかし、そんなクルマであってもそれを操るドライバーの扱いの悪さや、それによるネットや報道による印象からの思い込みで悪いイメージを持たれてしまうのは悲しい話ではないだろうか。プリウス以外にも、ドラマの撮影で重軽傷を追わせる事故を起こしたクルマとして日本中に知られてしまったTVRタスカンや、その壊れにくい頑丈さ故にテロリストの武器としても使われていてしまっているランクルやハイラックスとかも同じではなかろうか。

そんな彼らに言いたい言葉としてクルマ作品以外のセリフではあるが、『どんなに技術が進んでもこれだけは変わらねえ。機械を作る奴、整備する奴使う奴。人間の側が間違いを起こさなけりゃ機械も決して悪さはしねえもんだ』by『機動警察パトレイバー the Movie』便利なクルマを“ミサイル”に変えないよう、クルマを運転する人、そしてクルマを扱う側もマナーとモラル、そして“安全第一”を守る事は大切なのである。

ちなみに、害を及ばさないプリウスミサイルも存在しており、それがSUPER GTに出場していたGT300のaprチームのプリウスで、こちらはなんと日産GT−Rやランボルギーニ、フェラーリのGT3マシンと一緒にレースで競い合い、彼らよりも速く走る事も日常茶飯事である。ミサイルどころも超越したモンスターマシンと化している。システム的には馬力の項目以外すべて同じな元のハイブリッドシステムが載せられている。ピットレーンから発進するときにモーター走行→エンジン駆動併用で爆音エンジン始動などあまりにシュールすぎる走行シーンがあったりする。でも、こうしたマシンがいるのもSUPER GTの伝統でもあり見どころでもある。(過去にもレクサスのセダンを無理矢理ミッドシップ化しちゃったクルマやGTなのに市販車も無いワンオフのプロトタイプカーが出ていたりもっと昔にはグループCカーやグループBラリーカーも走っていたりしていた事もあったからねぇ…)

loading tweet...— フィーネ (@skyAl_fine) November 6, 2022

そんなプリウスGTも2022年をもってお役御免となる事が決まり、迎えた最終戦もてぎでラストランを行ったが、なんとセーフティカーラン中に他のマシンに追突してしまうというまさかの『プリウスミサイル』をやらかしてしまうという結末で終わってしまった…………。プリウスGTも『プリウスミサイル』の呪いから逃れられなかったという事か……。

……そして、11月16日に新型のプリウス(未作成)が発表された。ちなみに、PHEVモデルでなんと0-100km/h加速で6.7秒をマークするので、このクルマで“ミサイル”をやらかす人が出ない事を祈るばかりだ。

……そして、11月16日に新型のプリウス(未作成)が発表された。ちなみに、PHEVモデルでなんと0-100km/h加速で6.7秒をマークするので、このクルマで“ミサイル”をやらかす人が出ない事を祈るばかりだ。

aprチームも多分2023年は新型プリウスで行くのか……と思ったらレクサスLC500hにスイッチする事になってしまったため、スーパーGTで暴れるプリウスの姿は見られなくなってしまった……残念。新型プリウスのGTカーも見たかったなあ……。

aprチームも多分2023年は新型プリウスで行くのか……と思ったらレクサスLC500hにスイッチする事になってしまったため、スーパーGTで暴れるプリウスの姿は見られなくなってしまった……残念。新型プリウスのGTカーも見たかったなあ……。

余談だが、プリウスはミサイルだけでなく、 “盗まれやすいクルマ” としても有名である。特に旧型の古いプリウスが狙われやすく、そのターゲットは高値で取引される希少金属を含んだ排ガス浄化装置「触媒コンバーター」。 希少金属の含有量は古い年式のハイブリッドカーほど多く、多く出回っているプリウスが狙われるのだ。

フルスピードで走るのが俺の人生だった

そういったバズで認知度が再上昇したこともあってか、事故などを報じるニュース動画のコメント欄に「フルスピードで〇〇するのが俺の人生だった」と投稿するユーザーが増加。

時には、自動車とも関係ないような動画にさえも使用されているため、SNS上で「うっとうしい」「つまらない」など迷惑がる声が上がっている。

交通事故などを扱う動画に対して利用してしまえば、このミームにはどうしても人命を軽んじているという文脈が付与されてしまう。ポール・ウォーカーさんが交通事故で亡くなっているという背景を持つこのミームにおいては、特にそういった悪印象は目立ちやすい。

ミームは、知っている人同士では面白さを共有でき、内輪の連帯感を強めてくれるいいツールとして機能する。だからこそ、共通言語を持った人たちの間では、どんなミームをどう使うかが人となりを表す記号となってしまうこともある。

輪の外にいる人を軽んじた使い方をし、ミームに悪印象をもたれてしまうと、そのミームは「他人を尊重できない人」の象徴となってしまうだろう。

ましてや今回のようなケースでは、本来は「ワイルド・スピード」という共通言語を持っていたはずの作品ファンすらも敵に回し、残ったのは「不謹慎なネタではしゃぐ奴」というレッテルだけ、ということになる可能性も高い。

そうなると、結果的に自分たちで楽しいコミュニケーションのツールを1つ捨ててしまったことになる。内輪での物言いは過剰になってしまいやすいからこそ、ミームや内輪ネタの使い方には注意したい。

プロトタイプカー

主にル・マン24時間レースを中心とした耐久系で見られるレーシングカーのこと。正式名称はスポーツプロトタイプ。日本国外では「スポーツカー」の方が通りが良かったりする。

WW2も絡んでおり歴史的にはややこしいが、市販を前提としているという建前があるため、競技専用にワンオフで制作された車両ではあるが、フォーミュラカーとは違いタイヤはむき出しではなくボディで覆われており、ウインカー等の灯火類もついている。一部の時代を除き助手席、もしくはそれ用のスペースも必要。

一時期はGTカーと区別するためにオープンカーがメインだったが、その後1990年台あたりからどちらでもOKの時期が発生した。

概ね空気抵抗が少ないクローズドボディに重めのBoPが設定されている事が多く、パワーで押し切れるのとドライバーの交代が容易なオープンが優勢だったが、エンジンの規格変更でパワーを絞られた関係でクローズ優勢となり、2020年代より事故時の安全性を考慮してオープンが禁止になりクローズのみとなった。

グランツーリスモではグループCカーやWECのLMP1、LMHの車両が該当し、GT7での性能設定ではグループC系の車種はストレートは速いがコーナリングに弱く、LMP1系の車種はコーナリングは速いがストレートではCカーより遅いという具合となっている。グループCカーは全盛期には最高速度400km/hを叩き出すのも当たり前だった時代であるが、空力をはじめとした各技術が進歩しだ現代のプロトタイプカーは、トータルバランスを重視してストレートスピードよりもコーナリングに振ったマシンが主流となっている。

Fitting Wide Body

グランツーリスモダイレクトで紹介されたワイドボディ装着中の画面が衝撃的だったため生まれたネタ。車体を人力で強引に引っ張って広げようとするまさかのアナログぶりである。勿論、実際のワイドボディ化の作業はこうする訳ではない。そんなに引っ張ったら車体がねじれてしまわないだろうかと不安になりかねない。

元ネタはワイドプーチンというプーチン大統領の歩き方をネタにした、2022年の今では笑えないジョークとなってしまったミーム。絶対彼を未だに正しいと信じている人やウクライナの人の前ではこの話は振ってはならない。ロシアだったら警察に拘束されたり反プーチン派の人からボコられる可能性も。ちなみにロシアでは侵攻の影響でGT7が無期限の販売延期にされている。ロシアのグランツーリスモのプレイヤー達は一体いつ遊べるのだろうか。

なお、実際のクルマでのワイドボディ化の作業はというと、クレイで型取りをしたりインナーフェンダー部分を延長し、

外板はツメの部分を外に折り出して等々、結構な重作業である。こういう風の演出でも良かったと思うが、これでは地味で面白みが無かったのだろうと思われる。

外板はツメの部分を外に折り出して等々、結構な重作業である。こういう風の演出でも良かったと思うが、これでは地味で面白みが無かったのだろうと思われる。

4WD

「任せとけ、この車は四駆だぞ」

フォーダブリュディー(4 Wheel Drive、四輪駆動)の意。ゲームによってはAWD(All-Wheel Drive、全輪駆動)とも。

タイヤが全て駆動するので悪路に強く、坂道での登坂力、加速力と安定性にも優れるといい事づくめだが、燃費がやや悪化(それでも1〜3km/l程度のロスだが)し、曲がり易さでやや劣る。また弱点である曲がりにくさを電子機器による制御などで補ったりなどしているが重量がさらに嵩み、システムが複雑化してしまい整備面で大変になるデメリットも抱えており、舗装路でのモータースポーツの競技車両ではあまり採用されていない。(ただこれは根本的にレギュレーションで禁止されているというのもある。純粋なAWDが認められていたのが第一期DTMや初期のJGTC、GTカテゴリーであるスーパー耐久のようなグループN系列位しかない)

従って上の須藤京一のように4WD車=最強というイメージを持つ人も多いだろうが、必ずしもそうでは無い。

昔は4WD=オフロード車やラリーカーのイメージが強かったが、最近ではスーパーカーでも採用しているのも珍しくはなくなった。前述した駆動力の振り分けを電子化することで、操作感の味付けを施された4WDは各メーカーの技術力、なにより

ちなみに余談だが、これと全く同じ仕組みで動くタミヤ製の模型で「ミニ四駆」も存在する事は自動車を持つぐらいの年代の皆さんも知っているはず。

最近ではモーターレイアウトでの挙動の違い、改造による疑似的なサスペンションの搭載など、なかなか多彩なことになっている。

更に余談だが四駆は四駆でもランクルやジムニーみたいな本格タイプの「フルタイム4WD」とファミリーカーやコンパクトカーなどのグレード違いやシティSUVである「パートタイム4WD」の2つがある。フルタイムはいつでも四駆で走破性が高いのだが、パートタイムの方は燃費のためとかでいつもは二輪駆動で走っていて、滑ったり滑りそうになったときに四駆に切り替えるので実情的に「なんちゃって4WD」な感じである。もちろんそこそこ本格的なSUVに載せられてるパートタイムはそれなりに良いものだが、ファミリーカーに載せられてる様なものは本来寒冷地でアイスバーンで滑ってすすめなくなったり新雪がかぶった深いワダチにはまったりしたときに抜け出しやすくするためのものであり、千尋のお父さんみたいに過信した運転をしているとすぐ刺さったりするのであくまで補助的な機能として考えよう。

なおガチのフルタイム4WDはいつでも4WDで走ってると燃費がアレだったり構造上ハンドルを切るたびに強めのブレーキがかかるなどの問題があるため、スイッチによってハブかセンターデフでフロント駆動をカットできるようになっている物が多い。

また4WD=AWDみたいなイメージがあるが、トラックの中には「前2輪後4輪、後4輪のみエンジンで駆動する」という実質FRの4WDが存在するのでイコールではない。

もちろんこの手の車でも6輪全輪駆動、通称6×6のAWDも存在する。

最近ではモーターレイアウトでの挙動の違い、改造による疑似的なサスペンションの搭載など、なかなか多彩なことになっている。

更に余談だが四駆は四駆でもランクルやジムニーみたいな本格タイプの「フルタイム4WD」とファミリーカーやコンパクトカーなどのグレード違いやシティSUVである「パートタイム4WD」の2つがある。フルタイムはいつでも四駆で走破性が高いのだが、パートタイムの方は燃費のためとかでいつもは二輪駆動で走っていて、滑ったり滑りそうになったときに四駆に切り替えるので実情的に「なんちゃって4WD」な感じである。もちろんそこそこ本格的なSUVに載せられてるパートタイムはそれなりに良いものだが、ファミリーカーに載せられてる様なものは本来寒冷地でアイスバーンで滑ってすすめなくなったり新雪がかぶった深いワダチにはまったりしたときに抜け出しやすくするためのものであり、千尋のお父さんみたいに過信した運転をしているとすぐ刺さったりするのであくまで補助的な機能として考えよう。

なおガチのフルタイム4WDはいつでも4WDで走ってると燃費がアレだったり構造上ハンドルを切るたびに強めのブレーキがかかるなどの問題があるため、スイッチによってハブかセンターデフでフロント駆動をカットできるようになっている物が多い。

また4WD=AWDみたいなイメージがあるが、トラックの中には「前2輪後4輪、後4輪のみエンジンで駆動する」という実質FRの4WDが存在するのでイコールではない。

もちろんこの手の車でも6輪全輪駆動、通称6×6のAWDも存在する。

Forza Motorsports

かつて私の背中を追いかけていた存在でマイクロソフトのグランツーリスモとも言うべきゲーム。今は「ワイスピ」のブライアンのように道を別れてしまった奴。

仕事の早さとクオリティに定評があるが、最近はヤマウッツィ・カズノッリー氏に毒されたのか、人気のあるクルマをシーズンイベントプライズ限定のロック車(ショップで購入不可なクルマ)にしまくったり、バグを放置しユーザーに有利な仕様(FH5のジープ・スープラ金策、後にはスーパーホイールスピン錬金も)の速攻潰しなど、ポリフォニーとどっこいどっこいのキメ具合だ。

やはりハード戦争に巻き込まれたかわいそうなゲームのため、GT、Forza、各ハード信者のネガキャン合戦は互いに絶えない。喧嘩しちゃいけない、喧嘩するなら大乱闘スマッシュブラザーズ、山内さんとの約束だろ?

ちなみに、2023年春に待望の新作が登場。ナンバリングは廃している今作だが、登場する全てのコースは一から作り直し、カーダメージなどの演出も強化。PVに出てくる車種もシャパラルの2EやホンダRA300(古いレース好きのおじさんは歓喜だぞ。)とか出てるので、グランツーリスモ7の強力なライバルになりそう。ヤバいよ。

Project Cars

スライトリー・マッド・スタジオ(Slightly Mad Studio)が開発、バンナムが販売を手がけるレースゲーム。

かつて昔バンナムがナムコだった時代に、SEGAの3D格闘ゲーム「バーチャファイター」の結城晶の決めセリフ「十年早いんだよ!」に対してナムコは自社の3D格闘ゲーム「鉄拳」のキャラクター、風間仁が「一年遅いんだよ!」と言い返す新聞の見開き広告があったように、グランツーリスモに対して大胆にも毒舌を放ち、喧嘩を売った広告はあまりに有名。

かつて昔バンナムがナムコだった時代に、SEGAの3D格闘ゲーム「バーチャファイター」の結城晶の決めセリフ「十年早いんだよ!」に対してナムコは自社の3D格闘ゲーム「鉄拳」のキャラクター、風間仁が「一年遅いんだよ!」と言い返す新聞の見開き広告があったように、グランツーリスモに対して大胆にも毒舌を放ち、喧嘩を売った広告はあまりに有名。

「ジーさん、あんたの時代は終わりだ。」「そっちはいつ出るか分からないぞ!」

あまりにも抽象的な他社ディス広告。グランツーリスモでもバンダイのロゴが書いた車が出てたんですがね…ちなみにスタッフロールでバンナムがマーケティングにガッツリ関わっていることがわかるので、誰が作ったのかはお察しください。ところでリッジの方はいつ出るんでしょうか?全く音沙汰が無いんですが。

肝心のゲーム内容としては全コースで天候変化とフルの時間変化を実装し、32台同時走行も実現し、ダメージ表現もかなり踏み込んでいるためGT、Forzaにない強みを持っていた。収録車種のチョイスもモータースポーツ通にはたまらない往年のレーシングマシンとかに重点を置いたラインナップ。しかし「3」から謎のカジュアル路線に方向転換しシリーズファンから見放される。Steamレビューもボロクソ。でもマルチプラットフォームでハード戦争の槍玉に上がらないため、あまり目立ったネガキャン合戦は見られない。やっぱ平和はええよな。

あまりにも抽象的な他社ディス広告。グランツーリスモでもバンダイのロゴが書いた車が出てたんですがね…ちなみにスタッフロールでバンナムがマーケティングにガッツリ関わっていることがわかるので、誰が作ったのかはお察しください。ところでリッジの方はいつ出るんでしょうか?全く音沙汰が無いんですが。

肝心のゲーム内容としては全コースで天候変化とフルの時間変化を実装し、32台同時走行も実現し、ダメージ表現もかなり踏み込んでいるためGT、Forzaにない強みを持っていた。収録車種のチョイスもモータースポーツ通にはたまらない往年のレーシングマシンとかに重点を置いたラインナップ。しかし「3」から謎のカジュアル路線に方向転換しシリーズファンから見放される。Steamレビューもボロクソ。でもマルチプラットフォームでハード戦争の槍玉に上がらないため、あまり目立ったネガキャン合戦は見られない。やっぱ平和はええよな。

HEMIエンジン

ビッグ3のクレイジー担当・クライスラーが1951年に開発したエンジン「ファイアパワー」をベースに1964年に誕生した高性能エンジンの総称。

OHVエンジンは構造上、狭い燃焼室内でバルブが隣合う形で配置される為、バルブ開口面積の拡大には限界があり、大量の混合気の導入と、素早い排気が必要となる高回転域では高い効率が追求できず、高出力化には不向きであった。

この課題を解消すべく、クライスラーは半球型の燃焼室と挟み角を大きくとったバルブ配置により、DOHCエンジンのように大経バルブを装着しSOHCエンジン並の高出力を発生させることが可能なエンジンを開発。「半球状」を意味するHemispherical(ヘミスフェリカル)の短縮系を名称に採用しHEMIと名付けられた。

特に有名なのはダッジ・チャレンジャーやチャージャー、プリムス・クーダ等に搭載された第2世代の426 HEMI。7.0Lの大排気量エンジンはぶっといトルクで車体をゴリ押しし、高回転域でも安定した高出力を発揮するまさにマッスルカー・エンジン。また、その構造上大幅なパワーアップが容易であり、アフターマーケットパーツも豊富。プロアマ問わずモータースポーツの世界、とりわけドラッグレースではライバルのGMやフォード製のマシンに頭一つ分リードをとりつづけた。

2001年に復活したHEMIエンジンはその名と違い半球型の燃焼室は採用されていないが、おおよそ市販車としては世界最高クラスである1025psを誇るチャレンジャー SRT デーモン170を筆頭とする“馬力屋”クライスラーの高性能エンジンラインナップのブランド名として市場に定着。その知名度は絶大。

ライバルであるフォード・GMもクライスラーに触発され、高出力なニュー・マッスルカーを続々と発表。

フォードからは、760psを誇る、かつての名車の名を冠した「マスタング シェルビーGT500」が。シボレーからは、ダッジの“デーモン”に対抗する存在として、その名も「カマロ ジ・エクソシスト」が1000psの大台に乗って登場。

1960年代以来の熾烈なホースパワーウォーズは現在も熱く繰り広げられている。

ホットハッチ

ハッチバック型(後部にトランクルームがなく、直接運転室へと繋がる構造)の中でも高性能な車を指す言葉で、特に実用性が高いハッチバック車に強力なエンジンを載せ、車体チューニングも施しスポーツカーに近い走行性能を与えたハッチバック車のことを指す。

分かりやすく言えば『ひろびろ運転室の車にハイパワー持たせたら街乗りもレースもイケるじゃん、オレ天才!』というシンプルな発想で出来た車。

主な車としては日本車ではホンダ シビック Type R (EK) '97、トヨタ GRヤリス 1st Edition RZ“High performance” '20(未作成)、日産 パルサー GTi-R '91、トヨタ スターレット グランツァ V '96、スズキ スイフトスポーツ '17(車のキャラクター性を考えると異論はあるかもしれないがマツダ デミオ A-Spec '97、ホンダ フィット RS '10もこの中に入るかもしれない)海外メーカーではフォルクスワーゲン ゴルフ VII GTI '14、フォード フォーカス RS '18、ルノー・スポール メガーヌ R.S. Trophy '11、メルセデス・ベンツ A 45 AMG 4MATIC '13、ミニ Cooper S '05、ランチア デルタ HF Integrale Evoluzione '91など。

この手の車の走りとしては初代ゴルフが始祖と言われている。主に安価な大衆車を基にして「普段使いに不自由せず、ひとたびムチを入れると結構速くて楽しめる」というものが一般的だが、稀に実用性を削って競技用のベース車両として開発されたものもある。ハッチバック型はノッチバック型(トランクルームが後部にあり、運転室と後部荷室が分かれているもの)に比べ、積載性や小回りといった実用面においては優秀であるが、開口部の広さゆえに車両剛性や空力面といった走行性能の面で不利がある。しかし消費者の需要として実用性の重みは大きく、なおかつ高い走行性能も求めたいという層にホットハッチの需要は存在している。

主にファミリーカーがベースなのでFF車が多いが、ラリーベース車や近年の車両では四輪駆動も使われている。また、こうした車も安価で若者にも手が出しやすい存在で「ボーイズレーサー」とも呼ばれていた程であったが、装備も高性能化が進んだせいもあってかなかなか手を出しづらい値段に上がりつつあるのも事実である。とにかく、スポーツカーと比べればそんなに普段乗りでも窮屈なところも無いし、走りもスポーツカーにも勝るとも劣らないので乗ると楽しいぞ。

ショッピングセンターのような(※良い子は真似しちゃダメだぞ)狭いところでは大出力のスポーツカーよりもキビキビ走れる小型のホットハッチが有利。コース次第ではスポーツカーも食える存在だ。

歩道が広いではないか

loading tweet...— FNNプライムオンライン (@FNN_News) September 26, 2022loading tweet...— 羽鳥慎一モーニングショー (@morningshow_tv) July 2, 2021

ポリフォニーデジタル

我らがヤマウッツィ・カズノッリー氏率いる会社。とにかく仕事が遅く、発売延期は日常茶飯事だ。だから「そっちはいつ出るか分からないぞ!」と広告で毒舌を吐かれてしまうのも痛い事実だが、ヤマウッツィ・カズノッリー氏はリアルの世界でレースにお熱だったり、旅行や

首都高ドライブ

と悠々自適であるが、下の社員はかなり苦労しているようである。本当に社員の皆様、ご苦労様です。

ホンダ シビック Forza Edition

まちのにんきもの。Forza7の2018年5月アプデで追加された

EK型シビック Type R

の特別車種。25%多くのクレジットを獲得できる特別な効果付きで資金稼ぎには有難い一台…なのだが、異様にフェンダーだけがワイドにされているせいでプレイヤーからはネタにされている。

ただ、フォローさせて頂ければLBWKとかのワイドフェンダーカスタムが現実で流行っていた訳だし、こうしたカスタムのシビックも無くも無い。むしろこれを生かしてゴリゴリにチューンしたりド派手なリバリーを塗ってしまうといいかもしれない。まあ、普通にカッコイイしね。

ただ、フォローさせて頂ければLBWKとかのワイドフェンダーカスタムが現実で流行っていた訳だし、こうしたカスタムのシビックも無くも無い。むしろこれを生かしてゴリゴリにチューンしたりド派手なリバリーを塗ってしまうといいかもしれない。まあ、普通にカッコイイしね。