なぜファンを付けているのか?

シャパラル 2J '70やグランツーリスモ Red Bull X2010が装備しているファン・システム。それはシャパラル2Jのページで説明しているように、グランド・エフェクト効果を狙ったものであるが、ここではグランド・エフェクトについての分かりやすい(?)話をする。少し筆者にもとんちんかんな所があるのでごめんなさい……。

地面効果(グランド・エフェクト)とは何じゃらほい?

この仕組みを理解するのにはまず飛行機が空を飛べるかという話をしなくてはならない。飛行機は羽が流れる空気を二分して上の方の空気の流れを速く、逆に下の方は遅くしてベンチュリー効果(気流が流れる経路を狭めることで流速が増加し、圧力が低くなる)により揚力(上向きの力)を生み出して飛ぶ。より揚力が求められるときには羽を上向きに傾けて欲しい分の力を生ませる。それで飛ぶときに羽が地面や水面に近いと、超雑に言うと空気の流れが空中より速くなり副次的にこの上向きの力がさらに増す。これが地面効果ことグランド・エフェクトだ。

クルマでグランド・エフェクトを受けるための方法

クルマでいかに先ほどのグランド・エフェクトを得るには、車体下面と地面の間を流れる空気流をどういかに利用させるかである。そこで主流となったのが上のロータス78で有名になったウィングカーだ。ウィングカーは、サイドポッド下面が飛行機の主翼を上下逆さまにしたような形状をしており、ベンチュリ効果による莫大なダウンフォースが発生するトンネルを備えていた。ロータス78のサイドポッド端には、吊り下げ式のスカートが装着されていた。このスカートがベンチュリ・トンネルを閉じることでトンネル内の気流が変化し、地面との間は気圧が低いままでボディ側の気圧がさらに高まるので発生するダウンフォースが大幅に増加するのだ。

いわばこれは圧縮袋に似た感じだと思っていい。圧縮袋は空気が抜けて大気圧が圧縮袋をまるごと四方八方から押しつぶすが、要はグランドエフェクトカーは地面と車体の間が圧縮袋で、大気圧の代わりに車体が地面に押し付けられるといった感じだ。このウィングカーは一時代を築いたが、難点があった。もしスカートが壊れたりすると圧縮されていた空気が一気にブワッと抜けて減圧するため、突然ダウンフォースを失いクラッシュする原因にもなっている。

そして、ポーポイズ、ポーパジングと呼ばれる振動現象が発生するという事。こうしたグランド・エフェクトを追求した車はフロント側(フロントウイングあるいはフロア・フロント)が地面と近すぎる点にある。これで高速でブレーキングした際に、車体が前につんのめる形になると、アンダーボディへの空気の流れが遮断されダウンフォースが失われる。

ダウンフォースが失われるとスプリングが伸びて車高が上がるため、再びフロア下に空気が流れ込んでダウンフォースが急増する。するとクルマは再び地面へと押し付けられフロア下への気流が滞り…といった状況が繰り返されるのだ。フロア側面の密閉性が失われる事でも同様の現象が発生する。また高速のブレーキングだけでなく、ピッチングやローリング、ヨーイングといった車体姿勢の変化に敏感となってしまい、僅か数mmの車高変化がダウンフォース量に多大な影響を及ぼしてしまう。先に挙げた減速時の他、加速時、高速走行時、凹凸が激しい路面を走行する際にも同様の問題が発生し得る。1999年にルマンで何度も宙に浮き上がってしまったメルセデスはこの現象が原因だったのだ。なお、ウィングカーを再び取り入れる事となった2022年のF1でもこうした現象に悩まされるチームが続出しているのだ。そうならないように車高を一定にする必要があるので、サスペンション、スプリングを固めていくと今度はバウンシングという現象で路面の凹凸に敏感になってしまい乗り心地は最悪になる。市販車に採用されないのもこれが原因だし、ドライバーに大きな負荷がかかるため、F1でも一時禁止されたのだ。

↑メルセデスCLRの浮き上がってしまった原因もこのポーポイズも一因だ。

↑グランツーリスモユーザーにとっては馴染み深い説明をするなら、ポーポイズによってダウンフォースのバランスが崩れてしまい、フロントが押しつける力が軽く、リアに重く押しつける力がかかるため、ウィリーの状態になったのも浮き上ってしまった原因だ。グランツーリスモ3では意図的にフロントを極端に弱く、リアを極端に強くしたセッティングにしてウィリーさせていたが、もし現実でこうした状態でウィリーさせれば、1999年のメルセデスのようにバックフリップを起こしてしまうだろう。

↑このポーポイズによる問題を解決するために今導入を検討しているのが1992年のF1ワールドチャンピオンマシンのウィリアムズFW14Bとかが付けていたアクティブサスペンションだ。段差があってもアクティブサスによって常に車体を平行に保てるので、サスペンションを固める事はなくポーポイズの影響を軽減できると考えられている。

じゃあなんで悪影響があるのにグランドエフェクトカーが使われるの?

今まではステップドボトムと言われる段差付きフロアが使われていたのに、2022年で急にグランドエフェクトカーになったのは上述の通り。

そしてグランドエフェクトカーにはリスクが多数あるのになぜ変更が成立したのか、それは単純に「グランドエフェクトで稼ぐダウンフォースは乱流が少ないから」である。

現在のF1を始めとしたフォーミュラカーはかなり乱流に対して敏感で、ウィングでダウンフォースを得ようとするとそれはメチャクチャな乱流が後方に発生する。

この乱流を受けてしまうと設計通りのダウンフォースが発生しないのである。

結果「スリップに入るとダウンフォースが抜けてしまうので追いつけるけどブレーキがどうしようもなくて抜けない」という症状が深刻化。

最終的には「予選とピットのタイミングとピットの手早さで勝負が決まる、後は単なるパレード」と呼ばれるほどつまらないレースになってしまった。

そこで乱流の少ないグランドエフェクトでダウンフォースを稼ぎ、近距離戦を仕掛けられる車を目指しレギュレーションが変更されるようになったのである。

また横とか後ろを向くと飛ぶという症状も「実はサイドポット下を塞がなければフラットボトムの車両より飛ばない」というのがインディーカーで実証されている(*1)。

なので昔のようなネガはポーポジングを除けば無くなっている。

そしてF1の2022年ルール改正、幕を開けたら旧グランドエフェクトカーを体験した唯一のデザイナーであるニューエイ先生の経験値が高すぎて某チーム一強、2023年には虐◯レベルのワンサイドゲームになってしまったのはまた別の話。

そしてグランドエフェクトカーにはリスクが多数あるのになぜ変更が成立したのか、それは単純に「グランドエフェクトで稼ぐダウンフォースは乱流が少ないから」である。

現在のF1を始めとしたフォーミュラカーはかなり乱流に対して敏感で、ウィングでダウンフォースを得ようとするとそれはメチャクチャな乱流が後方に発生する。

この乱流を受けてしまうと設計通りのダウンフォースが発生しないのである。

結果「スリップに入るとダウンフォースが抜けてしまうので追いつけるけどブレーキがどうしようもなくて抜けない」という症状が深刻化。

最終的には「予選とピットのタイミングとピットの手早さで勝負が決まる、後は単なるパレード」と呼ばれるほどつまらないレースになってしまった。

そこで乱流の少ないグランドエフェクトでダウンフォースを稼ぎ、近距離戦を仕掛けられる車を目指しレギュレーションが変更されるようになったのである。

また横とか後ろを向くと飛ぶという症状も「実はサイドポット下を塞がなければフラットボトムの車両より飛ばない」というのがインディーカーで実証されている(*1)。

なので昔のようなネガはポーポジングを除けば無くなっている。

ファン・システムとは?

さぁ、この説明を踏まえて、ファン・システムとは何か?というのを説明しよう。一言で言えば掃除機とかで布団圧縮袋を無理矢理圧縮させるような仕組みなのだ。ウィングカーがスカートで密閉する事で車体の下の空気の流れを増加させて圧力を低くさせるが、これをさらにファンの力も加えてこのベンチュリ効果をさらに高めるのである。ちなみに後続車に石などを撒き散らしたりするなどの問題でこれを採用した市販車では数少ないが、マクラーレン マクラーレン F1 '94(未作成)がシャパラルとかほどでは無いが、床下にちょっとしたファン・システムを搭載しているし、マクラーレンと同じくゴードン・マレー氏が設計したGMA・T.50でもファン・システムが搭載されている。

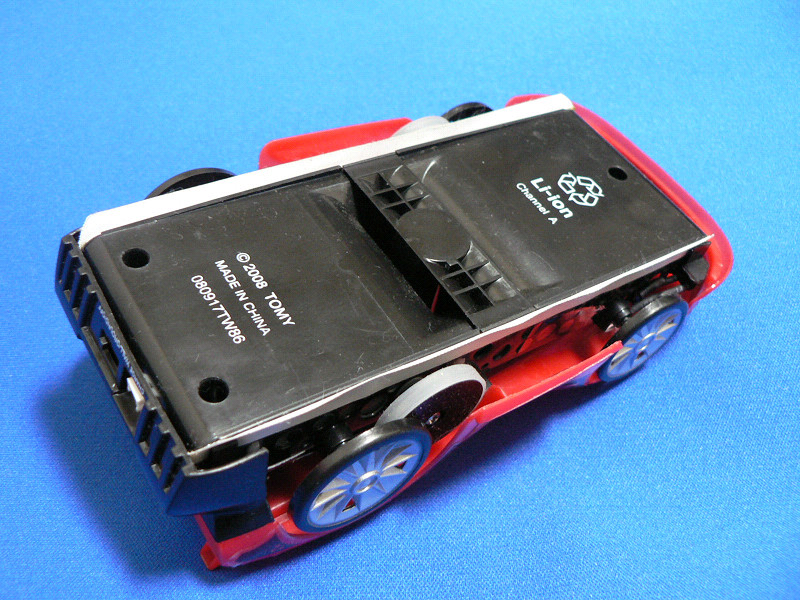

ちなみに、少し前になるが壁に吸い付くというラジコンのおもちゃがあったが、このラジコンもシャパラルと同じ原理のもの。マクラーレンF1と同じく床下にファンを取り付けて、ベンチュリ効果で壁や天井に吸い付くのである。