プロローグ

「スポーツは、ライバルがいるから、面白い。」 (1990・三菱GTOのキャッチコピー)

imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。古今東西、大小問わず、どんな世界にも対決関係がある。負けられない戦いがあり、負けられない強敵(とも)がいる。それはクルマの世界も同じだ。

クルマの世界を彩る、素晴らしきライバルたちについて語ろう。

クルマの世界を彩る、素晴らしきライバルたちについて語ろう。

目次

| + | ... |

日産スカイライン・GT−RVSポルシェ(クルマ)

事の発端は最初の東京でのオリンピックが開かれた1964年の日本グランプリから。当初は後に日産と合併するプリンス自動車が送ったプリンス・スカイラインGTが日本グランプリの優勝候補として見られていた。しかし、突如ポルシェ・904を投入するチームが現れた。同じGTとは言え、ポルシェ・904はレース用に設計されたミッドシップのレーシングカー。対してスカイラインGTは所詮ファミリーセダンの改造車であり、性能差は明らかだったが、決勝レースでなんとスカイラインがポルシェを抜いたのだ。僅か一周で再びポルシェにトップが奪われてしまうが、会場は歓声に包まれた。

と、かなり自動車好きの間からも日産GT−Rとポルシェのライバル関係は意識されている。両者とも天候も選ばぬ高いパフォーマンスを誇り、モータースポーツの世界で活躍しており、チューニングベースとしても重宝されているのも事実であるだから。

ちなみに、この関係を意図してたのか、2023年公開の映画「トランスフォーマー/ビースト覚醒」に登場する善玉のトランスフォーマーのミラージュはポルシェ911(964)、悪役のトランスフォーマーのナイトバードはR33GT–Rに変形するという展開も。映画の中でも対決するシーンは…中盤のカーチェイスくらいか。

ちなみに、この関係を意図してたのか、2023年公開の映画「トランスフォーマー/ビースト覚醒」に登場する善玉のトランスフォーマーのミラージュはポルシェ911(964)、悪役のトランスフォーマーのナイトバードはR33GT–Rに変形するという展開も。映画の中でも対決するシーンは…中盤のカーチェイスくらいか。最終的にトドメ刺したのはバンブルビー(カマロ)だし

三菱ランエボVSスバルインプレッサWRX (クルマ)

これは有名だろう。まさにクルマ界の阪神VS巨人。共にラリーの世界で勝利を得るためにアップグレードを重ねて、次々とモデルチェンジしていった事は有名だ。ランエボはハイテクで武装した一方、インプレッサはアナログ的なメカの精密さの違いがありその存在も対極的である。

ランボルギーニカウンタックVSフェラーリ512BB (クルマ)

1970年代後半、漫画「サーキットの狼」のヒットによりスーパーカーブームが巻き起こると子供達の間で議論が交わされたのがこれ。

ランボルギーニは元々「フェラーリを超えるクルマを作る」として立ち上げたメーカーであり、ライバル関係であったのは元々知られていたが、特に当時両者が出していた二台はスーパーカーブームの頂点に立っていた存在であり、最高速度記録で争っていたのだ。カウンタックは「時速300キロ出せる」と公言すれば負けじとフェラーリは512BBは「302キロ出せる」と言った。

だが、実は実際には両者とも時速300キロも出せなかった。1970年代はせいぜい時速200キロでも立派だと言われていて、それに今よりも技術が未熟だった時代だった。しかし、両者は長年のライバル関係であったために、こうしたところで戦っていた。

さらに当時のランボルギーニは創業者の意向でレース活動を取っておらず、フェラーリも一時スポーツカーレースへのワークス参戦を休止させていた事もあってか、両者共に直接対決させる場が無かった事もあってその議論が盛り上がったのも事実。

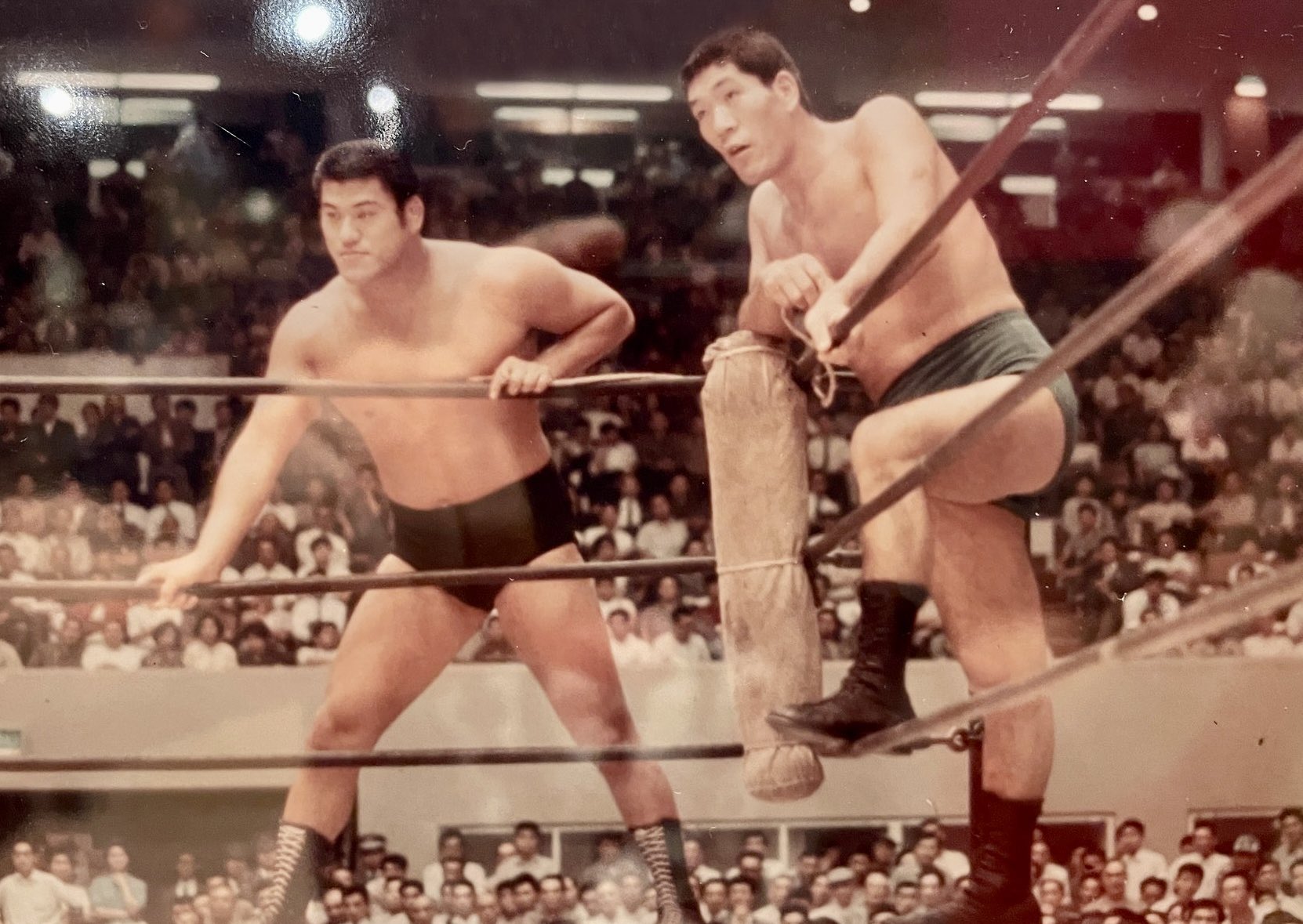

例えるなら当時同じく人気ながらも直接対決する事が無かったアントニオ猪木とジャイアント馬場、どちらが強いか?というのにも似ている。

ランボルギーニは元々「フェラーリを超えるクルマを作る」として立ち上げたメーカーであり、ライバル関係であったのは元々知られていたが、特に当時両者が出していた二台はスーパーカーブームの頂点に立っていた存在であり、最高速度記録で争っていたのだ。カウンタックは「時速300キロ出せる」と公言すれば負けじとフェラーリは512BBは「302キロ出せる」と言った。

だが、実は実際には両者とも時速300キロも出せなかった。1970年代はせいぜい時速200キロでも立派だと言われていて、それに今よりも技術が未熟だった時代だった。しかし、両者は長年のライバル関係であったために、こうしたところで戦っていた。

さらに当時のランボルギーニは創業者の意向でレース活動を取っておらず、フェラーリも一時スポーツカーレースへのワークス参戦を休止させていた事もあってか、両者共に直接対決させる場が無かった事もあってその議論が盛り上がったのも事実。

例えるなら当時同じく人気ながらも直接対決する事が無かったアントニオ猪木とジャイアント馬場、どちらが強いか?というのにも似ている。

シボレー・コルベットVSダッジ・バイパー (クルマ)

アメリカンスーパースポーツの代名詞、シボレー・コルベット。マッスルカー全盛の時代からそんじょそこらの直線番長とは違うオーラを漂わせ、常に孤高の存在感を持っていたコルベットを競合他社がよく思うわけも無かった。1992年、クライスラーは最高出力400馬力を誇る8L V10エンジンをフロントミッドに搭載した刺客「ダッジ・バイパー」を世に送り込み市場の様子を伺った所、コレが予想以上の反響を得たためカタログモデルに昇格。オイルショックの影響を引き摺り続け、せいぜい300馬力程度でのさばっていたコルベットをパワー競争の舞台に無理矢理引きあげて、四半世紀に及ぶ熱いファイトが始まったのである。

両車はニュルブルクリンクのタイムとパワーで競い続け、2000年代はバイパー先行の形で双方共に大幅にパワーを向上。2000年代後半にはハイパフォーマンス仕様では双方600馬力オーバーに至り、それに伴ってエアロダイナミクスや足廻りも改善された甲斐あって総合的な運動性能も目を見張るレベルで向上。ある年には6月にコルベットが出した市販車最速タイムを、8月にバイパーが僅か4秒差で上回るといった、ハイレベルかつ拮抗した闘いを繰り広げた。

しかし、このファイトは思わぬところで決着がついたのである。それはバイパーの新安全基準不適合。走りに全振りしたボディは衝突時の乗員保護性能が低く、改善の目処が立たなかったクライスラーはバイパーの生産終了を決定。コルベットはバイパーの不本意な敗退により、無事に立場を守りきったのであった。しかし、ニュル北最速タイムはというとバイパーACR-Xの7:01が最速であり、一方のコルベットZR1(C7)は7:04というタイムである以上、公式記録としては未だにバイパーの方が速いということになる(というかGMはニュル北アタックに消極的になっているようで、販促にラップタイムが出されたのはC6が最後である)。一応、非公式ながら6:57というタイムがあったり、最新型C8 ZR1のタイム(7分切りは確定だと思われている)がまだ出ていなかったりと、時代の流れによって実質的なパフォーマンスは既にコルベットの方に軍配が上がると見られているが、(東部夏時間2025年7月31日付でC8 ZR1のニュル北公式タイム「6:50.763」が発表された。ドライバーはコルベットのビークルダイナミクスエンジニア・ブライアン・ウォレス氏)

しかし、コルベットにバイパーが与えた影響は計り知れない。もしあの時バイパーが生まれていなかったら、コルベットはおろかアメリカンスポーツそのものが未だに300-400馬力の枠に収まってた可能性さえ捨て切れないわけであって、そういう点においてバイパーはコルベットを世界最高峰のステージへ押し上げた立役者と言える。

フォードVSフェラーリ (ル・マン)

そもそもの発端は経営が傾いていたフェラーリをフォードが買収しようとしていたところから始まる。フェラーリはこの買収に対し「あんたらにウチの魂を売るつもりは無い」とキッパリ断り、フォードのクルマを酷評した。するとこれに激怒したフォード側が「だったら俺らのクルマがル・マンの舞台であんたらを打ち負かしてやるよ!」と当時フェラーリが絶対王者を誇っていたル・マンのレースの舞台でフェラーリに勝つ事を目指すようになった。

フォードはキャロル・シェルビーなどの優秀なエンジニアの手により生み出されたフォード GT40を生み出した。当初はトラブル続きで思う結果を残せなかったが、改良を重ねていき見事1966年のル・マンで表彰台独占という記録を残す。その後も1967年、68年、そして69年も4連覇を果たしたのは言うまでも無い。フォードはル・マンの舞台でフェラーリを完膚なきまでに叩き潰したのだ。

フォードはキャロル・シェルビーなどの優秀なエンジニアの手により生み出されたフォード GT40を生み出した。当初はトラブル続きで思う結果を残せなかったが、改良を重ねていき見事1966年のル・マンで表彰台独占という記録を残す。その後も1967年、68年、そして69年も4連覇を果たしたのは言うまでも無い。フォードはル・マンの舞台でフェラーリを完膚なきまでに叩き潰したのだ。

一方、フェラーリの方もこれの仕返しとばかりに、1967年のアメリカのデイトナ24時間レースで3台のフェラーリ 330 P4による表彰台独占を果たしている。

アラン・プロストVSアイルトン・セナ(F1)

昭和も最後に近づいた1988年、日本はF1ブームの真っ只中だった。1年かけて世界を転戦する全16戦がすべてフジテレビで放送され、フリーアナウンサー古舘伊知郎の実況が熱狂を煽った。

その16戦中、なんと15戦で優勝したのが、当時最強と謳われたマクラーレン・ホンダのマシン、マクラーレン MP4/4 ’88(未作成)だ。ドライバーは「プロフェッサー」の異名を持つフランス人のアラン・プロストと、古館曰く「音速の貴公子」ことブラジル人のアイルトン・セナ。15回の優勝のうち10回は、このふたりの1ー2フィニッシュだったのだ。

しかし、「ジョイントNo.1」体制と称して2台の優先順位を定めないチームの方針のもと、プロストとセナは相譲らず、チームメイト同士で煽りあうようになる。危険な幅寄せ、無謀な追い越しもしばしば。

「平成」元年、1989年の日本GPではとうとう両者のマシンは接触(47周目)し、プロストがリタイア、セナは失格という後味の悪い結果となる。これには実況していた古舘伊知郎も「形容する言葉が無い」と言ったほどであった。

「平成」元年、1989年の日本GPではとうとう両者のマシンは接触(47周目)し、プロストがリタイア、セナは失格という後味の悪い結果となる。これには実況していた古舘伊知郎も「形容する言葉が無い」と言ったほどであった。

その16戦中、なんと15戦で優勝したのが、当時最強と謳われたマクラーレン・ホンダのマシン、マクラーレン MP4/4 ’88(未作成)だ。ドライバーは「プロフェッサー」の異名を持つフランス人のアラン・プロストと、古館曰く「音速の貴公子」ことブラジル人のアイルトン・セナ。15回の優勝のうち10回は、このふたりの1ー2フィニッシュだったのだ。

しかし、「ジョイントNo.1」体制と称して2台の優先順位を定めないチームの方針のもと、プロストとセナは相譲らず、チームメイト同士で煽りあうようになる。危険な幅寄せ、無謀な追い越しもしばしば。

そして1990年。フェラーリに移籍し、ドライバーズポイント2位にまで登り詰めていたプロストは、マクラーレンで相変わらず勝ちまくっていたセナから1位の座を奪うべく、10月21日の第15戦、日本GPに狙いを定めていた。二人の勝負の行方は、もしかすると当時の日本の国民的関心事だったかも知れない。

……が、その結果は──レース開始から8秒後に両者接触、リタイア。

……が、その結果は──レース開始から8秒後に両者接触、リタイア。

第1コーナーで先に行きかけたプロストを、セナがインから押し出したのであった。結果として、チャンピオンの座はセナのものとなった。

なんで2年も続けて、鈴鹿でそんなマネを……。今思い出しても、改めて絶句である。なお、当時この時実況していた古舘伊知郎は「まるで悪夢を見ているようだ」とコメントした。

第1コーナーで先に行きかけたプロストを、セナがインから押し出したのであった。結果として、チャンピオンの座はセナのものとなった。

なんで2年も続けて、鈴鹿でそんなマネを……。今思い出しても、改めて絶句である。なお、当時この時実況していた古舘伊知郎は「まるで悪夢を見ているようだ」とコメントした。

アイルトン・セナはその4年後、イタリア・イモラサーキットで大事故を起こし、わずか34歳でこの世を去る。

アラン・プロストは1993年限りでF1ドライバーを引退。その年の最終戦、オーストラリアGP終了後には、共に登った表彰台の上でセナと握手を交わしていた。

アラン・プロストは1993年限りでF1ドライバーを引退。その年の最終戦、オーストラリアGP終了後には、共に登った表彰台の上でセナと握手を交わしていた。

ジェームス・ハント VS ニキ・ラウダ(F1)

セナ・プロと並ぶ、あるいはそれ以上に称賛されたF1界の好敵手といえば、イギリス出身で主にマクラーレンで活躍したジェームス・ハントと、オーストリア出身、フェラーリのエースドライバーだったニキ・ラウダだろう。

(上の画像の奥の)ラウダは1971年、(手前を行く)ハントは2年後の1973年にF1デビューを飾り、70年代を通じて激しく華麗なライバル争いを繰り広げた。

しかし、ファンの間で今も語りぐさとなっているのが、あの6輪タイレル(未作成)がデビューした年でもある1976年のシーズンである。

180°V12搭載の超低重心シャシーを持つ傑作マシン、フェラーリ312Tを操って第9戦のイギリスGPまでに5勝、58ポイントを得て首位だったラウダ。しかし8月1日に行われた第10戦、ニュルブルクリンク北コースでのドイツGPで、悪夢のようなクラッシュ、そして火災事故に見舞われる。運悪くヘルメットが脱げてしまったため、頭部に大火傷を負い、燃えるFRPが発する有毒ガスをまともに吸い込んだラウダは数日にわたり生死の境をさまよった。

精神的ショックから棄権するドライバーが現れるなど、大波乱のこのグランプリを制したのは、マクラーレンM23を駆るハント。35ポイントでランキング2位につけていた彼は、ラウダのいない第12戦オランダGPも勝利し、着々と差を詰めて逆転してしまうかに見えた。

……ところが。

9月12日の第13戦、モンツァ・サーキットでのイタリアGPで、なんとラウダはレースに復帰する。

たった6週間のうちに驚異的なペースで回復を遂げたラウダは、いまだ火傷治療の跡が生々しい顔に包帯を巻き、ヘルメットを被って、痛みや出血と戦いながら狂暴な愛馬のステアリングを操った。

そして、好敵手ハントがリタイアしてしまったこのレースの4位に入賞し、ポイントリーダーの座を僅差ながら守ったのだ。

20世紀モータースポーツ界、いや人間世界に残る、掛け値無しのこれぞ奇跡である。

そして10月24日。この年最後のF1グランプリとなる第16戦は、初めて日本の富士スピードウェイで行われた。しかし不運にも、当日はコース上に川ができるほどの豪雨。

ハントと僅か3ポイントの差でランキング1位だったラウダは、極東の島国の大観衆の前で、たった2周走っただけでフェラーリをピットに入れてしまい、自らの意志でリタイアする。彼はメカニックに、「また死にぞこなうのはごめんだ」と告げたという。

水柱の上がる中、ハントのマクラーレンは1位を走り続けていたが、終盤のピットイン時に後退しそのままゴールとなる。帰国時、彼はチームクルーに怒鳴りかかったが、そこに思わぬ知らせが舞い込んだのである。

ハントの最終順位は3位、獲得したポイントは4。

1ポイント差の劇的な逆転勝利で、ワールドチャンピオンの栄冠がハントのものとなった瞬間であった。

目くるめくドラマの連続だった1976年のラウダとハントの戦いは、2013年の映画「ラッシュ/プライドと友情」の題材にもなり、21世紀の今も語り継がれている。

なお二人はこののち、1979年に揃ってレースを引退。

ハントはイギリスBBCのF1解説者となり、毒舌で人気を博すが、1993年、わずか45歳で自宅にて心臓発作により急死する。私生活では酒とタバコと女をこよなく愛する、自由奔放なプレイボーイのスタイルを貫いたが、レース前に嘔吐してしまう繊細なメンタルの持ち主でもあったという。

ラウダは実家の航空会社経営に専念していたが、マクラーレンのロン・デニスに招かれてF1界に復帰し、1984年にワールドチャンピオンを獲得、翌年後輩のアラン・プロストに道を譲る形で再引退。その後は多くのF1チームの役員やアドバイザーを務める傍ら実業家も続け、2019年5月20日、70歳で生涯を閉じた。

DOHC VS ターボ (エンジン技術)

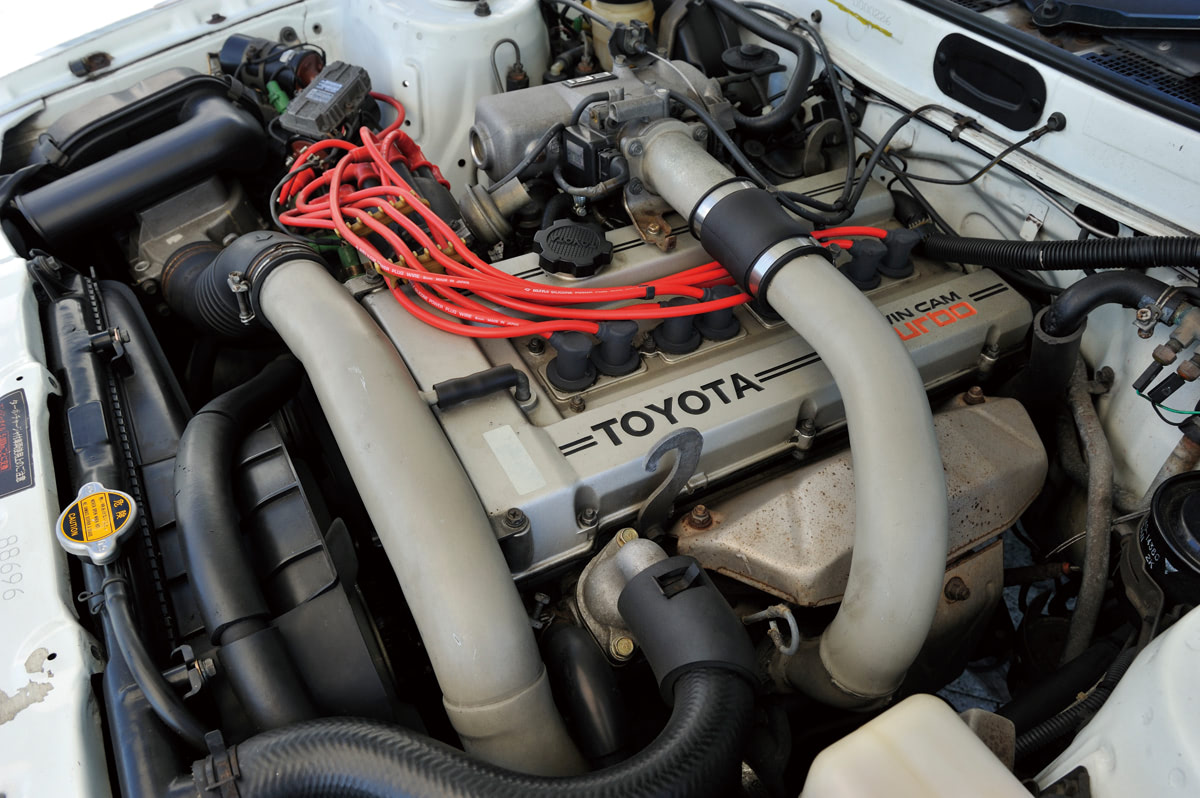

1960年代、スポーツカーに相応しい高性能パワーユニットの代名詞といえば、ダブル・オーバー・ヘッド・カムシャフト、略してDOHCエンジンだった。

バルブを開閉させる部品であるカムシャフトは、普通のエンジンなら1本で十分。それを2本、バルブの真上に備えることで、アクセルレスポンスが高まり、高回転化も可能になった。

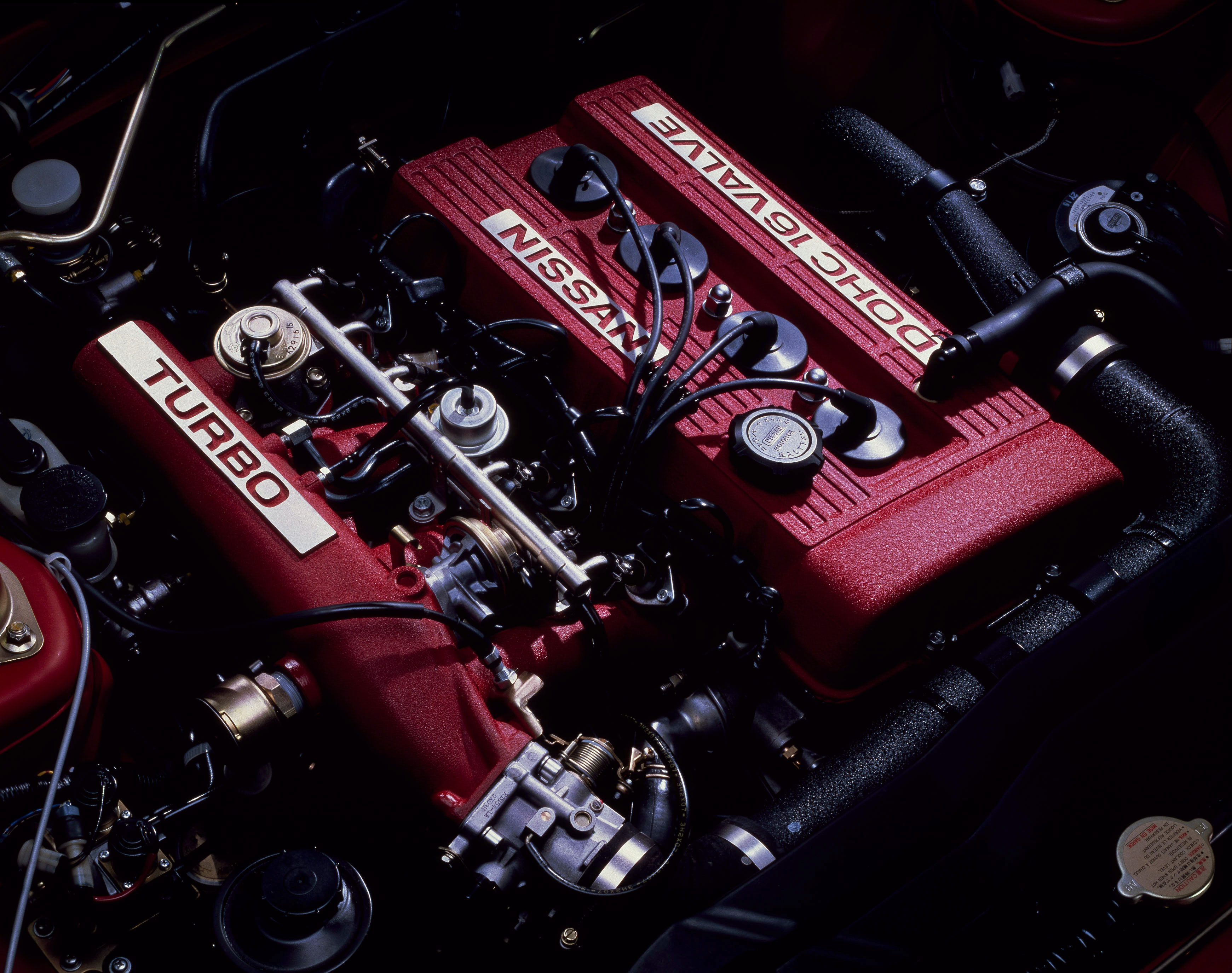

しかし1979年、新たな刺客が現れる。日産が日本で初めて乗用車向けに実用化した、ターボチャージャーの登場である。

排気ガスのエネルギーを有効利用して吸気を押し込み、パワーアップさせるターボエンジンは、スカイラインのトップグレードにも搭載された。

それからしばらくの間、「DOHCかターボか」という論争が、一部で起こっていた……らしい。DOHC派は、『自然吸気のナチュラルなアクセルレスポンスの良さをDOHCによって高められる』と主張する一方、ターボ派は『自然吸気よりも高いパワーが得られる上に、ドッカンターボの感覚がたまらん』と主張し合っていた。

…しかし、その論争はすぐに終わった(1982年頃)。なぜか?

もちろん、両方を合わせ持った「DOHCターボ」が登場したからである。

ちなみに国産で初めて搭載したのは、トヨタのカリーナ、コロナ、セリカ(1982年、3T-GTEU型)。

だが、インパクトが大きかったのは翌1983年に日産が登場させたR30スカイライン2000RSターボ(FJ20ET型)、「史上最強のスカイライン」だろう。

だが、インパクトが大きかったのは翌1983年に日産が登場させたR30スカイライン2000RSターボ(FJ20ET型)、「史上最強のスカイライン」だろう。

DOHCターボの存在を身近なもので例えると、こんな感じだろうか。「しのごの言わずに、両方搭載すればパワーも上がるしエンジン性能も向上するから、良いんじゃね?」

その考えは正しく、DOHCのツインカム化によって高回転化させたエンジンをターボのパワーで一気に押し上げるので相性は良く、後に両方載せは高性能車のマストになった。(後にさらにターボ2個載せやスーパーチャージャーも載っけたクルマも現れるけどそれは別の話である……。)