2020年代のF1とは?

世界的パンデミックと歴史に残る逆転ドラマ

戦前のGPの時には第二次世界大戦の開戦による中断はあったが、世界的なパンデミックによる中断はモータースポーツの歴史に於いても異例の事態であり、戦後開催されたF1としても史上初の異常事態であった。

この時先頭のハミルトンは絶対に動けないのでステイアウト、フェルスタッペンはピットインし新品のソフトタイヤをチョイス。フェルスタッペンが動いた瞬間は「周回遅れを掻き分けながらなら数周でハミルトンを抜くことはできない、もしくはSCランのままレース終了。残り周回数を甘く見たレッドブルのミス」という風潮で一致していた。

しかしレースディレクターのマシは「ハミルトンとフェルスタッペンの間に入っている周回遅れにセーフティカースルー、両者の直接対決」という裁定を下す。

最後の一周でSCは解除され、ハミルトンも応戦するも中古ハードでは為すすべ無くフェルスタッペンがオーバーテイク。F1史上に於いても後世に語り継がれるであろう、奇跡とも呼べる逆転劇でワールドチャンピオンを遂げた。

流石に前代未聞の逆転劇、更には両陣営からSC解除しろだのSCランで終了しろだの圧力が掛かっていた事には賛否両論も巻き起こしたが、結果的にハミルトンの絶対王者時代を破った事は事実としては変わらない。

なおこの事件に批判が殺到したのかディレクターのマシが退任となった…が、後任もトンチキ裁定をやらかすので「マシのほうがマシ」なんて言われることもあったり…。

グランド・エフェクト回帰の時代と“Super Max”の時代

そんなグランド・エフェクトの流れはかつてのグランドエフェクトカーを熟知している空力の天才、エイドリアン・ニューウェイ先生(*1)率いるレッドブルにとって

この時のマックス・フェルスタッペンとレッドブルは、“Super Max(スーパーマックス)”(*2)の時代であったと言えよう。

勢力図が変わるか?マクラーレンの躍進とニューウェイの移籍

loading tweet...— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 1, 2024

かつてのフォースインディアチームを実業家である彼の持つ莫大な資本力、マネーの力で買収し、アストンマーティンというイギリスの名の知れたメーカー名を付けた事により多くのスポンサーを集め、さらに元F1世界チャンピオンのアロンソの加入や、2026年から復帰するホンダとのパートナーシップを次々と実現。低迷気味で資金難を抱えていた中堅チームをF1界で注目度が高く実力も揃えたチームへと変貌させた。

今後、好調を見せるマクラーレンと共に、レッドブルが飛び抜け、フェラーリ・メルセデスが追う現在の勢力図を崩す存在になるのか、2024年の今、F1界の風向きが少しずつ変わり始めてきたようだ。

新たな“サムライ”の挑戦と若き次世代のF1スター達

2020年代のF1マシンの技術

先ほども述べたが、2022年から導入された新規定では40年ぶりにグランド・エフェクトカー方式が復活。一度は激しいポーパシングやバウンシングによるドライバーへの悪影響の問題で禁止されたグランド・エフェクトカーを復活させた理由はマシン同士のバトルをしやすくするため。

それまでのマシンはグリップ力と空気抵抗削減の強化のために様々な空力パーツを装備させていたが、その過度な空力装備はレースの際、後方に複雑な乱気流(タービュランス)を起こして後方のマシンの挙動を狂わせる要因に繋がっており、マシン同士のバトルがしづらいものとなっていた。

そこで複雑な空力装備に頼らずグリップ力を維持するために考案されたのがこのグランド・エフェクトの復活だった。

グランド・エフェクト機構を取り入れる事により複雑な空力装備が必要なくなったため、結果的にはマシンのスピードは遅くなったが、それによりチーム間のパフォーマンスは縮まる事になった。

また、タイヤは現代の市販車と同様に大型化させて18インチ化。マシンの見た目は先進的な印象を与えるものに仕上がった。

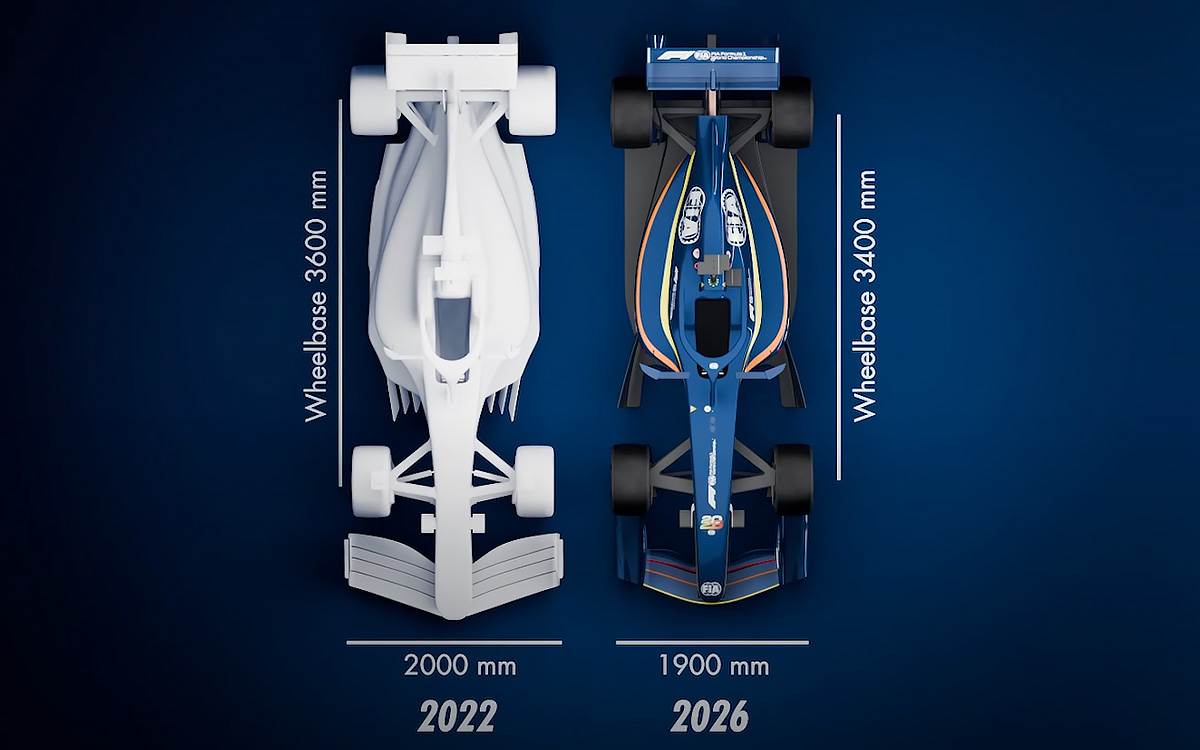

そこで2026年からはマシンサイズを2022年からの規定のものより小型化、軽量化をメインとした規定になるようで、2024年のカナダGP前に発表されたデザインコンセプト案では車重が現在より30kg減らされ、効率とハンドリングの向上が見込まれており、また、ホイールベースは200mm、車幅は100mm、最大フロア幅は150mm、それぞれ短縮。

またフロアも現在よりも簡素化したものとなり、ディフューザーの性能も低減される。これによりグランド・エフェクト効果が低下するが、同時に足回りを著しく固め、車高を限界まで下げるようなセットアップに依存する必要がなくなり、2022年に導入された新規定のマシンの際に起きていたバウンシングやポーパシングの問題が緩和される事になる。

それ以外としてはオーバーテイク促進のためにあったシステムである「DRS」は廃止される代わりに、『アクティブ・エアロダイナミクス』という可動式のフロントおよびリヤウイングが導入。高ダウンフォース向けで通常走行を行う際に使う「Zモード」と、低ダウンフォース・低ドラッグで一定区間のエリアでの使用が認められるオーバーテイク促進用の「Xモード」に切り替えが可能となる。

エンジンに関しては、MGU-H(熱エネルギー回生システム)が廃止され、ICE出力は 550~560kwから400kwに減少、MGU-K(運動エネルギー回生システム)の電気出力は120kwから350kwに増加。

さらにオーバーテイク促進のための『マニュアル・オーバーライド』モードが導入される。前走車両は時速290kmに達した後、使用可能な回生エネルギー量が徐々に減少。355kmでゼロになるが、後続車両はMGUKオーバーライドにより、337kmまで350kWと追加の0.5MJのエネルギーを使用する事が可能となる。

それ以外にも安全性の強化や、燃料は完全に持続可能な燃料が使用する事で環境への配慮と新たなメーカーの参戦を促進に繋げたりなど、あらゆる面を考慮したマシンとなる予定である。

しかし、こうした新たなシステムの導入は複雑なテクニカル用語を増やす要因となり、これまで支えたにわかファンが離れる可能性を危惧する声も上がっている。それは今後分かりやすく魅力的に伝えるかは運営側のセンス次第と言えるのだが……。

アメリカを中心とした世界的F1ブームと進む巨大市場化

2010年代後半にF1の経営権がアメリカの企業であるリバティ・メディアに変わって以降、それまであまり消極的だったSNSでの発信やスプリントレース形式の予選方式といったファン・ファーストの政策を次々と実施した。

さらに、コロナ禍に於いて動画配信サイト「ネットフリックス」においてF1のドキュメンタリー番組が放送されると、アメリカで人気を高めていったという要因もある。

それにアメリカ国内のモータースポーツには今や煌めくスター選手がいない状況もあるという事もあって、今やアメリカでのF1人気はかつてのセナプロ時代に大ブームとなったバブル期の日本と同じような状況に近いものとなっている。

2021年の最終戦の時のような明らかに演出じみたとも言い切れない判定といい、こうした急速なエンタメ化はスポーツとしての公平性の維持とF1本来が持っていたであろう伝統面から見ればどうかと思うが、現在の全てのスポーツが商業&資本主義によって支配されている事を考えるとこの流れからは逃れられない。ともかく何がなんでもファンを楽しませるファンファーストの姿勢はまずは評価すべきだし、見て面白いことは変わらないが。

この流れはかつてのセナプロ時代に次々とヤマハとかの日本の自動車メーカーが参入した状況に似ているかもしれない。

各グランプリではパラマウント・プラスの看板が貼られ、パラマウントプラス作品やパラマウント・グループ傘下の作品の宣伝も行われている。

また、ワーナーブラザーズがF1の映画作品が制作され、ブラッド・ピット主演、各地のF1グランプリの会場内で撮影ロケが行われた。映画の公開は2025年公開予定。

さらにはレゴブロックやマテル社のミニカーホットウィールとの複数年度に渡るパートナーシップでのコラボ商品も販売され、子供達に対してもF1をアピール。今、F1がアツく、そして親しみやすい存在となっているという事は間違いないだろう。

さらに2024年はルイ・ヴィトン、モエ・ヘネシー、タグ・ホイヤーといった有名ブランドを多く抱える複合企業『LVMHモエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン』と、10億ドル(約1469億円)相当という驚異的かつ歴史的な10年契約を締結を発表。

また、2026年にはディズニーとのパートナーシップも予定されており、上記のホットウィールやレゴと同じく、子供達がF1の世界に親しみを湧くきっかけにもなりそうだ。

また、2026年にはディズニーとのパートナーシップも予定されており、上記のホットウィールやレゴと同じく、子供達がF1の世界に親しみを湧くきっかけにもなりそうだ。

有名なブランドとのパートナーシップを次々と結び、ますますF1は世界的大人気を得てこれまでに無い規模のマネーが動く巨大市場と化していると言えよう。

2025年のシーズン開始前には75周年記念イベントとして全チームのシーズンの新たな新車のリバリーを発表する『F1 75 Live』も開催。音楽ライブも行われたりなどカジュアルに楽しめるスポーツのイメージに一新されている。

2025年のシーズン開始前には75周年記念イベントとして全チームのシーズンの新たな新車のリバリーを発表する『F1 75 Live』も開催。音楽ライブも行われたりなどカジュアルに楽しめるスポーツのイメージに一新されている。

有名なブランドとのパートナーシップを次々と結び、ますますF1は世界的大人気を得てこれまでに無い規模のマネーが動く巨大市場と化していると言えよう。

4輪と2輪車の最高峰レースの経営権を同じリバティ・メディアが手にした形となるのだが、Moto GPの方にもF1と同じくアメリカ資本が入ってくるのか、今後はF1とMoto GPのコラボレーションが行われるのかどうかも期待してみたい。