概要

バービー人形やUNO(ウノ)でお馴染みのマテル社が販売しているミニカーブランドで、アメリカのトミカ的な存在のミニカー。ホットウィールが出る直前までミニカーと言えばイギリスのマッチボックス(後に同じマテル社のブランドのミニカーとなりホットウィールと共存している。)が有名だったが、『キラキラ輝く“スペクトラフレーム”と呼ばれる塗装』、『カルフォニアのホットロッドカスタムを反映した独自の車種ラインナップ』、『走行性能を重視した車輪』といった特徴で人気を獲得。以後50年以上に渡ってミニカーの中で全世界での販売数No.1を誇っているという。

最近では日本車や日本のカスタムカーとかもラインナップされたりしており、族車やデコトラのモデルまであるほど。

また、ゲームも出したりコラボで出演したりと現在も若者層を引きつけている。

マテル・ジャパンの公式サイトはこちら→https://mattel.co.jp/toys/hot_wheels/

Amazonの販売サイトはこちら→https://www.amazon.co.jp/stores/page/079DA125-C5BD-4AC7-ABBD-6F49FFCFCB72

ホットウィールの日本の公式Facebookはこちら→https://www.facebook.com/HotWheelsJapan/

Amazonの販売サイトはこちら→https://www.amazon.co.jp/stores/page/079DA125-C5BD-4AC7-ABBD-6F49FFCFCB72

ホットウィールの日本の公式Facebookはこちら→https://www.facebook.com/HotWheelsJapan/

ホットウィール誕生、ミニカー界に与えた影響

imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。マッチボックスは1953年にレズリー・スミス (Leslie Smith) とロドニー・スミス (Rodney Smith)の2人によるダイキャストメーカーであるレズニー社から出されたミニカーで、第一号車としてリリースされた「ロードローラー」は戦後のイギリスの道路整備・復旧が相次いでいた時期で当時でも多くの子供達でも馴染み深い車だった。

最初期のモデルはあまり精巧とは言えないが、徐々に様々なモデルを販売していくたびに精巧さが増していき評判も高まった。

サイズも約1/64、3インチという服のポケットでも入るサイズで集めやすく、車種もイギリスでは身近な働く車やスポーツカーといった車種を次々とモチーフにした。作りも当然精巧。

この流れとスタイルは後にトミー(現タカラトミー)が販売するトミカも踏襲しており、トミカ販売前にはトミーの社員がレズニー社のマッチボックスの工場を見学しにいってそのノウハウを学んだという。

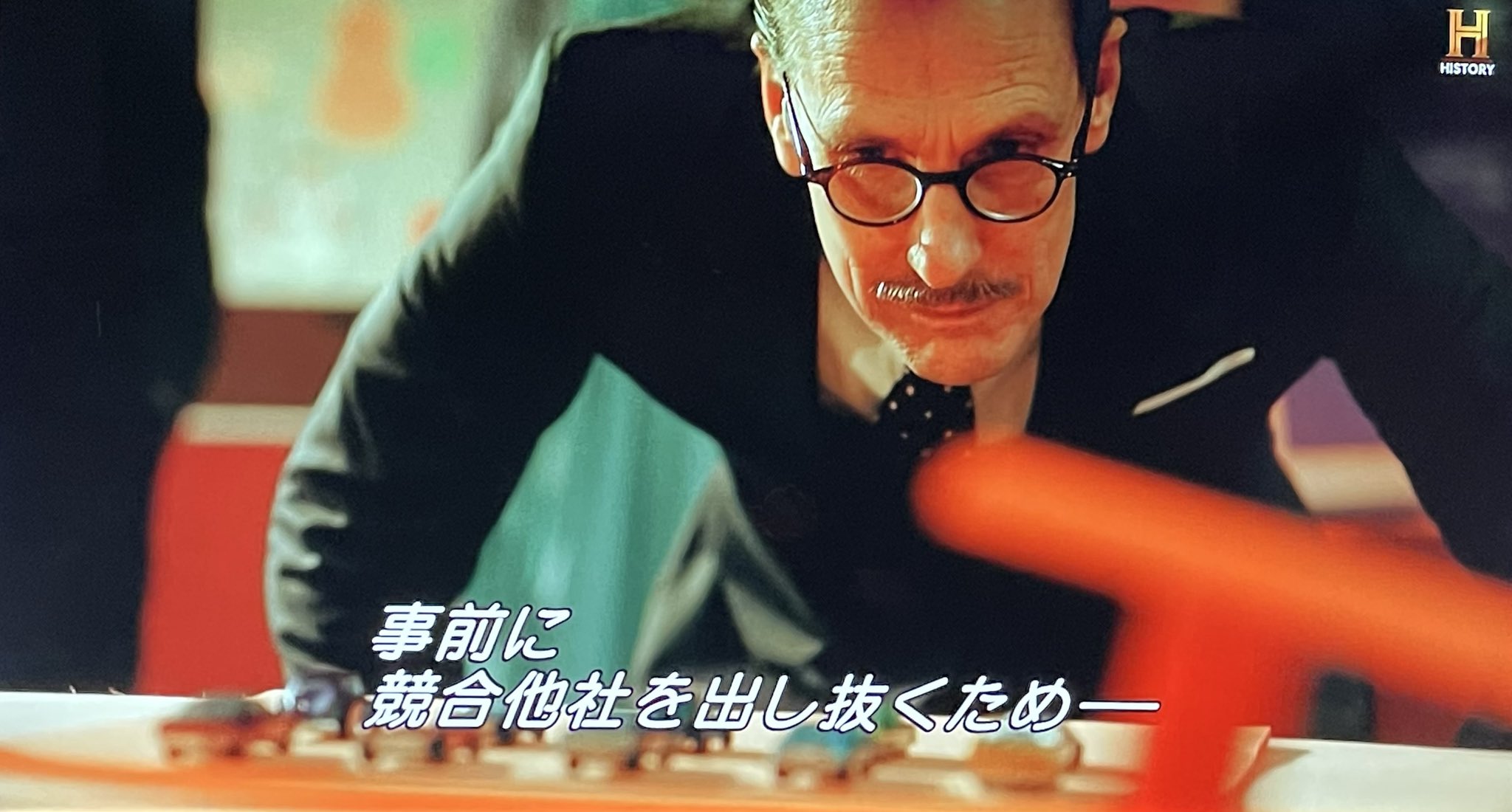

これに対抗し、マテル社のホットウィールは新たなエッセンスを付け加えた。それが『走りに特化したミニカー』という独自性を持たせた事である。

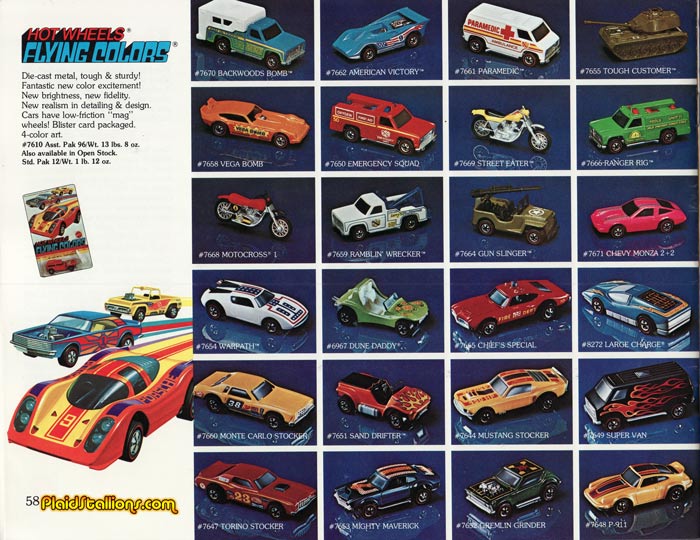

マテル本社があるカルフォニアのホットロッドカスタムを反映した独自の車種ラインナップと、走行性を重視し転がり抵抗が少ない車軸でスピード感ある走りを実現。キラキラ輝く“スペクトラフレーム”と呼ばれる塗装で目立たせ、専用のコースセットを用意して走らせて遊べるといった、それまでのミニカーには無かった「アクション性」を持たせたのである。もちろん瞬く間に大ヒットし、多くの子供達がホットウィールのコースで走らせて遊んだ。

ライバルであるマッチボックスといった他メーカーは新参者であるホットウィールの大ヒットに衝撃を受けた。そして、それに対抗すべくその手法を真似たのである。

ホットウィールはそれまでのミニカーのあり方を覆してしまったのである。

結果的にかつてのマッチボックスのファンは離れてしまう結果も招き、後にレズニー社は元のオリジナルに忠実にする路線に戻したりとしたりと迷走の末に1982年に倒産。様々な会社に権利が渡った末、1997年にマテルに権利が渡り、現在はライバルのホットウィールと同じマテルの元で同じ釜の飯を食う仲間として展開。

互いのミニカーが持つキャラクター性を大切にするため、ホットウィールとは別部門のデザイナーチームが結成されたりと立場的には互いに混じり合う事はあまりなく距離をとっているが、現在販売されている両者のプレイセットは互換性がありホットウィールの商品の建物とマッチボックスの商品の建物を同じ街に建設して共に遊ぶ事も出来る。

かつて世界のミニカー市場の覇権を争った両者が今では同じ屋根の下で暮らす仲間として生きている。オモチャの車とはいえど、奥深い不思議なストーリーでもあるのだ。

ホットウィール用語集

ちょっとホットウィール好きには馴染み深い用語をここで説明しておく。

Sweet 16

Original 16とも言われる。ホットウィールが最初に販売した16台のモデルの事。

ラインナップはアメリカのマッスルカーやレースカーもあるが、中でも特徴的なのが実在していたホットロッドのモデルも存在しているという点。現在も変わらず続く、ホットウィールの独自のブランドの個性を象徴するラインナップである。ちなみに、子供のおもちゃゆえに激しく遊んでボロボロになってしまった物が大半で状態が良い物は一台ウン万円もするほどのプレ値が付く。

その中にはC3型コルベットがラインナップされていたが、実はこの16台をデザインしたハリー・ブラッドレー氏がC3型の実車が発表される前年に、GMにいた友人から密かに図面を入手していて書いたといい、実車が発表されて販売されるのとほぼ同じタイミングで販売出来たと言う話がある。

この話は本当かどうかは分からないが、発売されたばかりの最新の車がミニカーでも手に出来るという、注目度を集めるために行った戦略である。

アソート

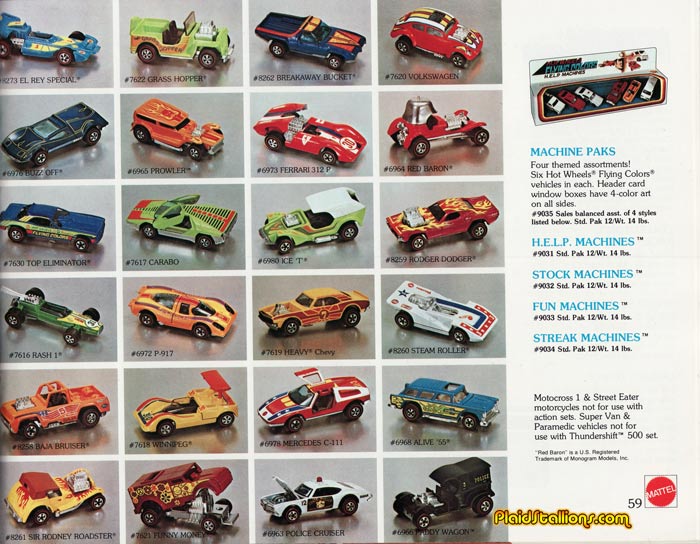

ホットウィールはトミカと違って月に複数台の車種をまとめて出して、どれも一回こっきりの生産となっているため、入荷する際はこうした内容の異なる箱でまとめて入荷している。アルファベット順で販売され(例 Aケース、Bケースと呼ぶ)、入っている内容も決まっている。

セグメント

ベーシック(通常で販売されている年間の物)の中で使われているテーマで、年間ごとにテーマの内容や種類、入っている車も変わる。例えば、ある年ではペースカー仕様だった車が次の年ではパトカーとして販売されていた……といった具合。近年では、その年の新規の金型を使ったモデルも入っている事もある。

トレジャーハント(TH)

アソートの中に入っているレアな仕様の物で、箱によっては入ってなかったりするので注意。ノーマルのトレジャーハントとスーパートレジャーハントがあり、スーパーだと通常モデルをベースに豪華なスペクトラの入った塗装やゴムタイヤ(リアルライダーと呼ばれている)が施されている。見分け方はパッケージに書いてある。銀がノーマル、金がスーパー。

謎車

いわゆる架空車、オリジナルデザインの車を指す用語で、公式の呼び名では無いが、日本のコレクターでそう呼んでいる。こうした変なカタチや、何の車か分からないからこう呼ばれている。こうしたクルマは売れ残りがちだが、それでもホットウィールのデザイナーが丹念込めてデザインしたユモーア溢れるデザインの車なので、そんなクルマでも、食わず嫌いせず買ってくれ。

クルマ一覧

Forza Horizon5

- 2011 ホットウィール Bone Shaker

- 1969 ホットウィール Twin Mill

- 2018 ホットウィール 2JetZ(未作成)【困】

- 2012 ホットウィール Bad to the Blade【拡】

- 2013 ホットウィール Baja Bone Shaker(未作成)【拡】

- 2000 ホットウィール Deora II【拡】

- 1949 ホットウィール Ford F-5 Dually Custom Hot Rod【困】

- 2005 ホットウィール Ford Mustang(未作成)【困】

- 1957 ホットウィール Nash Metropolitan Custom【困】

- 2012ホットウィール Rip Rod【困】

余談 おすすめのホットウィールのオリジナルデザインカー5選

上の謎車というワードがあるように余りがちなオリジナルデザインカーでも結構、良作なデザインの車もある。そんな中から筆者が勧めたい車を五つ、紹介したい。

GT-Scorcher

ずばり、テーマはグループ5のシルエットフォーミュラ。スカイラインのシルエットフォーミュラをオマージュしたデザインであり、まさにファンには『分かってるねぇ!』という車だ。かっちょいいので、子供には勿体無いくらいの大人ホイホイな車だ。

Dimachinni Veloce

こちらは70年代のイタリアン・デザインラリーカー。ジウジアーロやガンディーニ風のイタリアン・デザインを模した70年代風のラリーカーで、様々な所でイタリアン・デザインの車の形を思わせる所があり、そしてそれをうまく調和させて一台のオリジナル車に仕上げているのはすごい。

Flight '03

こちらは2003年とちょっと古いモデルだが、モチーフはAE92、AE82カローラとかの1980年代〜90年代初頭辺りの日本車のハッチバックを意識しているという。この車が出た頃は『ワイスピ』が人気でこうしたスポコンカスタムの車が流行った時代を思わせるが、別パーツでワイドフェンダー化された姿もシルエットフォーミュラ的でかっこいい。

Custom Small Block

何かちょっとカクカクした感じ、実はこの車、車のパーツがレゴと共通のブロックのパーツで出来ており、パーツを組み変えたり別のレゴブロックで付け足す事も可能。

実はこうしたギミックは、前からあり、レゴの人形を載せる事が出来る車が何台かリリースされたが、そのさらなる発展形として生まれたのがこれ。

Custom Otto

実はこの車、ホットウィールの最初のパッケージに描かれていた車だったが、結局発売されずに謎のままになっていた車をリリースしたもの。当初はトイフェアなどのイベントの非売品だったが、ようやく最近ベーシックでも入手出来るようになった。こんな車があるのもホットウィールの歴史が示す話である。

その他シリーズ

Elite 64

読みは恐らく「エリート64」。その名の通り1/64スケールで展開している「大人向けのコレクションアイテム」。車種にもよるが価格は$50(日本円換算で約7,300円)程度。カスタムパーツが同梱されていたり、中にはスカニア等のトレーラーヘッド+車両運搬トレーラーまで1/64で商品化されている。

Eliteの名は伊達ではなく、各種スペシャルアソート以上のクオリティを誇り、他社製1/64のミニカーと並べても見劣りしないレベルとなっている。

なお、当シリーズの輸入販売を行う店舗はほぼ無く、個人で公式通販サイトにて購入・輸入するしか入手方法は無いと思われる。

Eliteの名は伊達ではなく、各種スペシャルアソート以上のクオリティを誇り、他社製1/64のミニカーと並べても見劣りしないレベルとなっている。

なお、当シリーズの輸入販売を行う店舗はほぼ無く、個人で公式通販サイトにて購入・輸入するしか入手方法は無いと思われる。