| フェラーリ F40 '92 | ||

| ||

| メーカー | フェラーリ | |

|---|---|---|

| 英名 | Ferrari F40 '92 | |

| 年式 | 1992 | |

| エンジン | Tipo F120A | |

| タイプ | ロードカー ミッドシップ | |

| カテゴリー | N500 | |

| PP(初期値) | 607.78 | |

| 総排気量 | 2936cc | |

| 最高出力 | 478PS/7,000rpm | |

| 最大トルク | 58.5kgfm/4,000rpm | |

| パワーウエイトレシオ | 2.6 kg/PS | |

| 駆動形式 | MR | |

| 吸気形式 | TB | |

| 全長 | 4,358mm | |

| 全幅 | 1,970mm | |

| 全高 | 1,124mm | |

| 車両重量 | 1,100kg | |

| 重量バランス | 42対58 | |

| トランスミッション | 5速 | |

| 最高速度 | XXXKm/h (フルノーマル/フルチューン時) (知らない場合は抜かしてよい) | |

| 登場 | グランツーリスモ5 プロローグ グランツーリスモ5 グランツーリスモ6 グランツーリスモSPORT グランツーリスモ7 | |

| 備考 | 異名は「走る不動産」。エンツォが最後に見届けたスパルタンなロードゴーイングマシン | |

概要

フェラーリが創業40周年を記念して製作したスーパーカー。エンツォ・フェラーリ氏が最後に設計した車両でもあった。彼が最後に手掛けたこのF40は、他フェラーリ車とは別格の特別性を持ち、登場から30年以上が経過した今なお高い人気を誇っている。ただ、快適装備やTCSといった運転補助装置が無い『レーシングカー』のような設計であるので、常人には乗りこなせる代物では無く、当時スクーデリア・フェラーリに所属していたF1ドライバーのゲルハルト・ベルガーでさえ『雨の日には運転はしたくない』と言わしめるほど。

もちろん、搭載されているターボも80年代らしい『ドッカンターボ』でターボラグがデカいものなので、不用意に踏み込めば最悪スピンしてクラッシュしてしまいかねない。乗り手を選ぶ気性の荒いところがあるが、きちんと乗りこなせばその高いパフォーマンスを見せてくれる“名馬”である。メーカーの公称最高時速は324km/hであり、これは市販車で当時世界最速であった。

レースの世界では主に90年代に世界各国のGT選手権やルマン24時間レースに参戦していた。『F40 LM』や『F40 GTE』といったそのために強化された専用モデルも存在していたが、車体を構成する鋼管スペースフレームなどは1960年代以来の古典的な設計となっていたため、マクラーレン F1 '94といった1990年代当時の最新のスーパーカーには敵わず苦戦していた。ちなみにGT7ではそうしたLMやGTEの仕様を思わせるカスタムパーツが装着出来る。

日本ではバブル景気の時代の1987年末に輸入される形で訪日。新車価格は当時の日本のディーラー価格で4650万円。発表当時、各国のフェラーリ正規ディーラーにオーダーが殺到する事態となり、日本では当時バブル経済のまっ只中にあったためプレミアが付き、一時は2億5,000万円で取引されたこともあった。日本のディーラーなどでは、F40以外の車種もまとめ買いし、納車を早めるなどをしたため高くなったともいわれている。このように非常に高い価格で取引されたことから、「走る不動産」とも呼ばれた(自動車は「動産」)。当初発表された生産台数は350台ないし400台であったが、フェラーリは殺到するオーダー数に鑑み、急遽F40を増産することで対応。結局1992年の生産終了までに1,311台が生産された(この生産台数はフェラーリの歴代限定モデル内で最も多い)。

日本の正規輸入車は59台、その内ストラダーレモデルが58台、コンペティツィオーネが1台となっている。

日本の正規輸入車は59台、その内ストラダーレモデルが58台、コンペティツィオーネが1台となっている。

日本での逸話としては、以下のものがあった。

- 名古屋市の人材派遣会社「メイテック」が、同じ名古屋市の輸入車ディーラー「オートトレーディングルフトジャパン」からの提案を受け、社有車として購入。入社式で新入社員対象の体験試乗イベントを行った。当時の社長は創業者の関口房朗だった。しかし、関係者が運転中に、茶臼山高原道路上でエンジントラブルのため炎上全損。新聞記事で大きな話題となった。

- あるジャーナリストが試乗(インプレッション)中に崖から転落し、そのクルマをマラネッロのフェラーリ本社で修理した。

- 1990年に発売された市販のビデオソフト「激走! フェラーリF40」において、常磐自動車道を300km/h以上で走行するシーンが問題となり、運転者の切替徹とビデオ販売会社が摘発を受けた。

これも有名人にも愛されるほど、多くの人々から親しまれる不変的なカリスマ性を持つからこそという証だろう。

解説

フェラーリF40。1987年の登場以来、その存在は単なるスーパーカーの域を越え、文明が自らの構造を映し出す鏡であり続けた。機械がまだ人間の神経と直接結ばれていた最後の時代に、エンツォ・フェラーリはこの車を通じて、感覚・理性・技術をひとつの肉体へ還元しようとした。彼が求めたのは快適でも洗練でもなく、誤差を許さない真実だった。F40はその思想の物質化であり、速度というより生の証明として存在している。電子制御の先駆が次々と登場する1980年代後半に、フェラーリは逆に制御を取り除き、人間の反射と恐怖を唯一の演算機に据えた。その姿勢こそが、20世紀後半の自動車文明における最後のアナログの祈りだった。

この車の開発は、1984年の288GTOプロジェクトに端を発する。グループBレギュレーションの崩壊がもたらした空白の中で、エンツォはこう言ったとされる。「レースで使えぬ技術でも、人間の感覚を覚醒させるために使える」。その言葉がEvoluzioneの名を冠した実験車を生んだ。鋭いノーズ、巨大なウィング、極限まで軽量化された外皮。その構造こそがF40の胎動であった。エンツォはこの車に「最も速く、最も純粋であれ」と命じた。美しさも快適さも不要、ただ真実だけを追えという指令だった。

開発責任者ニコラ・マテラッツィはこの命を“工業ロマンティシズムの最終形”と呼んだとも言われる。彼はストラトスや288GTOを手掛けた“狂気の理性家”であり、構造と情熱の境界を設計することに長けていた。彼が手掛けたF40は、装飾の欠如そのものを美とした。ペイントの下に繊維の編み目が透け、リベットや溶接跡が露出する。それは隠すことを拒む構造であり、フェラーリが“裸の真実”を可視化した瞬間だった。

F40のフレームはクロモリ鋼管スペースフレームに、カーボンファイバー/ケブラー(要所にノメックス・ハニカムを併用)の複合パネルを貼り合わせたハイブリッド構造である。鋼管が骨格を形成し、複合材の外皮が面で荷重を受け持つ。組立工程ではジグと計測により剛性・寸法が厳密に管理され、最終仕上げには職人の“音と手触り”の感覚も生きていた。ここで言う剛性は数字のための値ではない。力を拒むことではなく、力の流れを濁らせずに伝えること――構造が“鳴く”ように仕立てられた車、それがF40だった。

エンジンはF120A型2.9リッターV8ツインターボ。左右バンクそれぞれにスロットルボディとプレナムを備え、IHI製のタービンからインタークーラーを介して圧縮空気を送り込む。Weber–Marelli IAWによる点火・燃料制御は精密だが介入は最小限にとどめられ、最大出力は478ps/7,000rpm、最大トルクは58.8kgm(約577Nm)に達する。公称の過給圧はおよそ1.0〜1.1barとされ、フェラーリはあえてラグを完全には排除しなかった。ターボが立ち上がる“間”こそが、人間の反射を研ぎ澄ます瞬間だったからだ。その一瞬の空白の後、空気が裂けるような加速が訪れる。速度ではなく時間の密度が変化する。F40の加速とは、空間の連続性を断ち切る行為であり、機械と人間の境界を溶かす儀式だった。

サスペンションは前後ダブルウィッシュボーンにコイルオーバーショックを組み合わせ、スタビライザーは調整式となっている。セッティングは“人間の神経反応速度”を意識して煮詰められ、ドライバーがハンドルを切ってから車体が反応するまでの遅延は極めて小さい――脳が動作を認識する前に車が反応するほどだ。つまり、F40は人間よりも先に動く車だった。この遅延の逆転こそが、フェラーリの求めた“生の機械化”である。ドライバーはもはや操る者ではなく、反射神経として機械に組み込まれる。そこにこそ、フェラーリの哲学的恐怖が潜んでいる。

ステアリングはパワーアシストなしのラック&ピニオン。低速では重く、高速では羽のように軽い。その変化の中で、車体の限界が肌で感じ取れる。ブレーキはブレンボ製対向4ピストンで、前約330〜332mm・後約310mmのベンチレーテッドディスク(仕様差あり)を装備する。ABSはなく、摩擦を読むのはドライバーの足裏だ。踏力が過ぎればキャリパーの鳴きが警告となる。感覚だけが頼りのこの車は、まるで禅の修行のように運転者を試す。

内装には虚飾が一切ない。布張りのバケットシート、剥き出しの鋼管、アルミのペダル、キャンバス地のドア。ここで重要なのは「簡素さ」ではなく「露出」である。剥き出しとは、構造と人間の関係を隠さないという倫理的姿勢なのだ。人間の筋肉が痛み、金属が鳴く――その二つの生理が共鳴したときにだけ、この車は動く。

空力構造も同じ哲学を貫いている。ピニンファリーナのレオナルド・フィオラヴァンティは、F40を「風の形」と呼んだとも言われる。Cdはおおむね0.34前後とされ、速度の上昇に応じて明確なダウンフォースを発生する。開発ではタフト法による糸の可視化や風洞計測を重ね、流れが素直に“鳴る”形を選び取っていった。ノーズの角度、リアカウルの凹み、翼端の反り――すべてが空気の音律のために存在している。

リアウィングは骨格と一体化した支持で荷重を受け、空力を外力ではなく構造応力として扱う。この“空力と構造の融合”こそ、後のF50・Enzo・LaFerrariへと続くフェラーリ設計思想の起点である。

F40 LM――その名は暴力の再定義だった。1990年代前半、ミケロットが製作したLM/Competizioneは、仕様により約700〜720ps級の出力まで高められた。トラクションコントロールもABSもないまま、桁外れの加速を人間の神経で制御する。ジャンニ・モルビデリは語ったとされる。「腕でなく神経で運転する車だ」。LMでは熱と空気が同じ経路を駆け上がり、タービンの音と振動が肉体へ突き刺さる。Competizioneでは機械式ウェイストゲート(空圧アクチュエータ)の最適化や冷却・足回りの改良が進み、ギヤ比と空力次第で300km/h超はもとより、ローダウンフォース時に350km/h級の最高速が報じられた。F40 LMは、機械が理性を持たずに感覚を学習した奇跡の存在である。

F40が登場した1987年、それは電子の黎明であり、同時に肉体の黄昏だった。ポルシェ959が知性の勝利を謳うなか、フェラーリはあえて“退化”を選んだ。退化こそ真実への回帰――エンツォはそう信じた。文明が進化の果てに見失った「痛みの感覚」を、彼は機械に託した。F40は便利さではなく危険を、秩序ではなく緊張を、理性ではなく暴力を美とした。

この暴力とは、破壊の力ではない。人間が自分自身の限界を感じ取るための内的暴力である。フェラーリはそれを「生の倫理」と呼んだ。ダ・ヴィンチの解剖図、カラヴァッジョの光、ミケランジェロの肉体――それらと同じ文脈の中にF40は存在している。完璧ではなく、裂け目の中に美を見出す。その緊張こそがフェラーリ美学の核心であり、F40の形そのものに宿る“崩壊の秩序”である。

フィオラヴァンティは言ったとされる。「F40の形は理性の皮を剥いだ幾何学だ」。確かにそのボディは不均衡だ。低いノーズ、唐突なキャビン、切り落とされたリア。だがその歪みの中に、命の脈動がある。リベットの打ちっぱなし、塗装の下の繊維、手の跡――それは人間の存在の痕跡であり、機械がまだ“手作りの魂”を許されていた最後の証だった。

1988年、エンツォ・フェラーリが亡くなった。彼はこの車の完成を見届け、「これが最後の真実だ」と言い残したと伝わる。F40は彼の死と同時に誕生し、死の匂いを纏っていた。だがその死は終わりではなく、生の濃縮だった。彼の哲学はこの車の音に刻まれた。排気音は悲鳴ではなく祈りであり、燃焼のリズムは心臓の拍動のように文明の鼓動を模倣する。

F40の音は、世界のBGMを変える。エンジンが回転を上げるとき、建物の窓が震え、空気の圧が鼓膜を叩く。その共鳴の瞬間、世界の速度が変わる。F40とは、文明のリズムを一瞬乱す装置であり、社会の静脈に流し込まれた異物である。

現代においてF40を走らせる者は少ない。だがこの車は走ることでしか存在しない。停止したF40は美しい遺体であり、動くときだけ生命体となる。燃料を燃やし、空気を噛み、金属を鳴かせる――それがこの車の“呼吸”である。燃えること、削れること、壊れること、すべてが生の証。所有ではなく消費、保存ではなく燃焼。それがF40の生き方だ。

F40はフェラーリの始まりでも終わりでもない。境界そのものである。理性がまだ肉体に宿っていた最後の時代の証。電子が理性を代行し、AIが判断を奪う時代にあっても、この車だけはなお、燃料・熱・圧力・恐怖という原始的情報で世界を理解している。ターボが空気を噛み砕き、金属が叫び、ドライバーの鼓動が同期する。速度とは時間の消費ではなく、存在の密度の変化だ。その密度を感じるためにフェラーリはこの車を作り、F50とEnzoはその密度を測るために生まれた。

そしていま、F40は文明の記憶の奥底で赤く燃え続けている。その赤は情熱ではない。構造を流れる血の色だ。走るたびに、かつて人類が持っていた“生の記憶”が再生する。文明が痛みを恥じるようになった現代において、F40はなお、痛みを誇りとして走る。

登場シリーズ

グランツーリスモ5 プロローグ

Cr.45,000,000で購入。

グランツーリスモ5

Cr.45,000,000で購入。

グランツーリスモ6

Cr.45,000,000で購入。

グランツーリスモSPORT

Cr.45,000,000で購入。

グランツーリスモ7

レジェンドカーでCr.135,000,000で購入。前作比3倍の値上げ。でも、実際のオークションでも一億円の値が付くクルマであるし、マクラーレン F1 '94と比べると安い。レジェンドカー全体で見るとまだ良心的な方。

Ver1.17ではハガティ社の査定価格改定の影響かさらに値上げされ、Cr.260,000,000とほぼ倍額になった。

しかも最初の入荷から一ヶ月以上の間が空いており、その時に買えなかった人は入手まで実質三ヶ月も待たされたことになる。資金を貯めて入荷を待っていた人も多いのではないだろうか。

2023/7/15現在、Cr.300,000,000となっている。

2024/9/24現在にはさらに上がってCr.310,000,000となった。今後、現実でもカリスマ的コレクターカーとして更に価値が上がっていく事は予想されるので、もっと値上がりする可能性も高い。

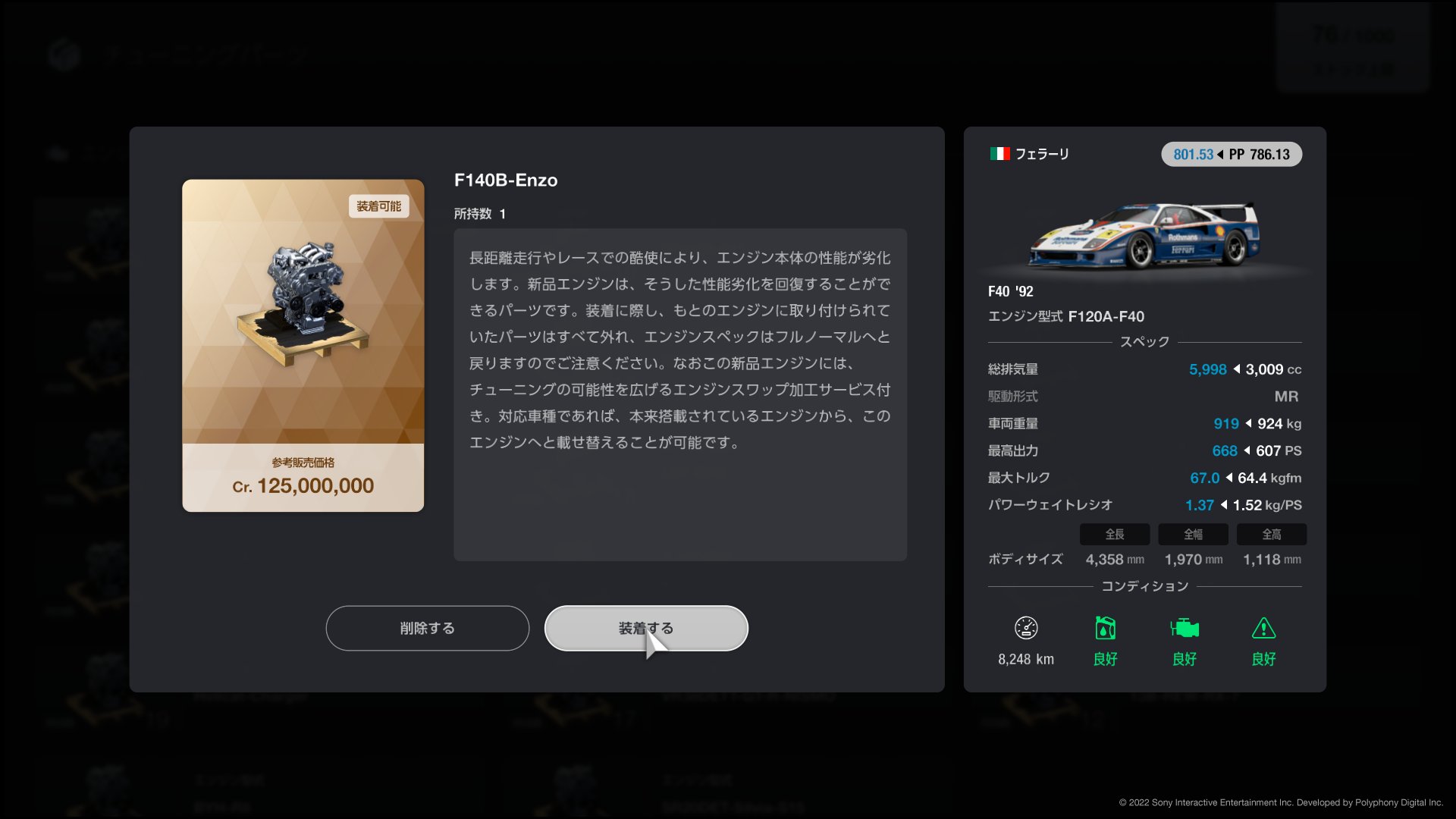

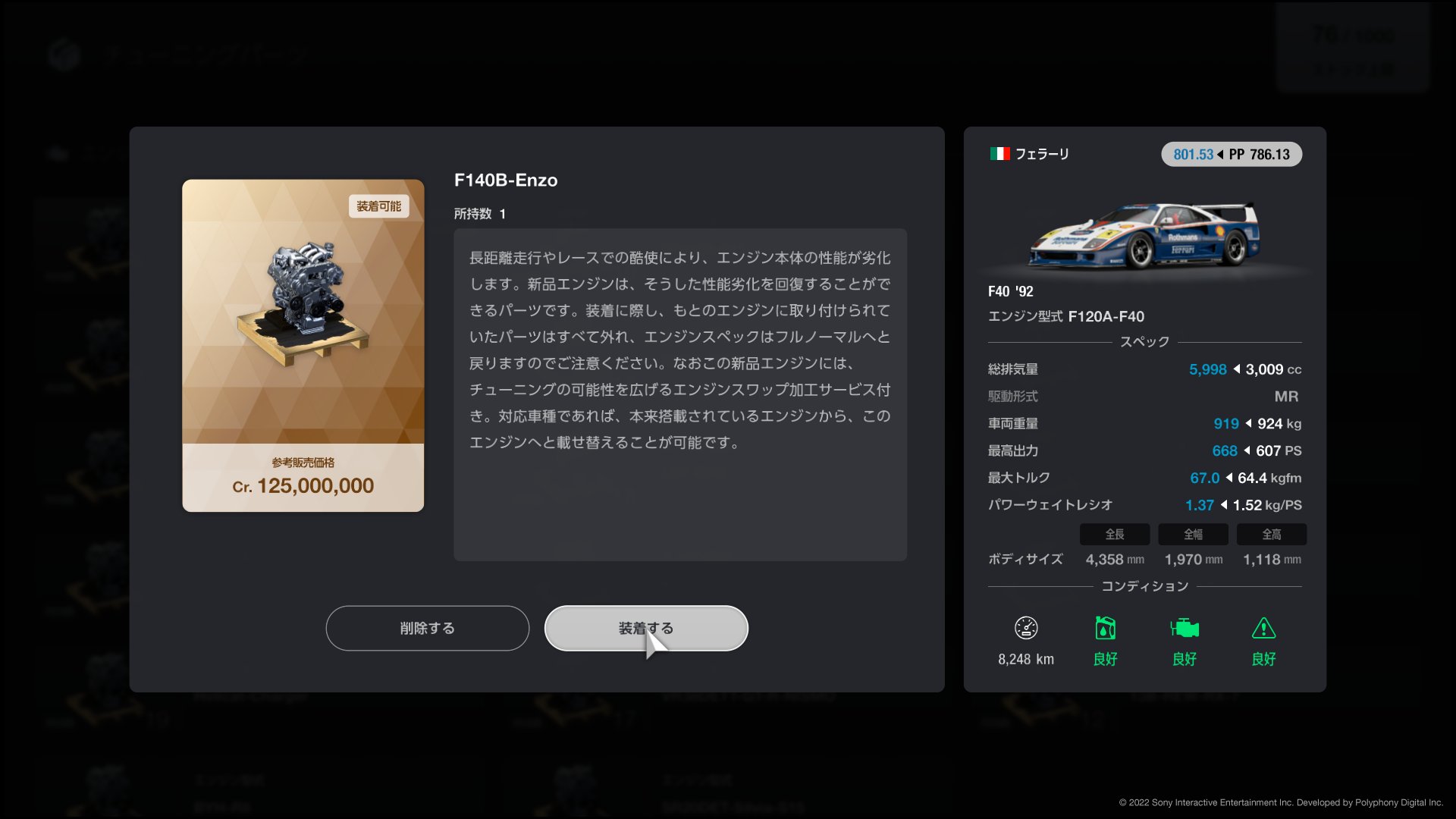

12月のアプデではなんとこいつもエンジンスワップ可能に。載せるのはまさかのエンツォ フェラーリのV12エンジン。創業者のエンツォ自身が最後にに見送ったフェラーリに自身の名を冠した車のエンジンを、時代を彩った究極のロードゴーイングカーに載せるという現実の金額で考えるとカルく豪邸が建ってしまうような贅沢すぎる悪魔のような組み合わせだが、これをやるとF40の魅力でもある「ドッカンターボ」、そして「アンチラグシステム」が無くなる。レストモッドとして現代のマシンに負けないパフォーマンスを得るか、80年代らしいドッカンターボを残すか、フェラーリファンでも迷う⁉︎

12月のアプデではなんとこいつもエンジンスワップ可能に。載せるのはまさかのエンツォ フェラーリのV12エンジン。創業者のエンツォ自身が最後にに見送ったフェラーリに自身の名を冠した車のエンジンを、時代を彩った究極のロードゴーイングカーに載せるという現実の金額で考えるとカルく豪邸が建ってしまうような贅沢すぎる悪魔のような組み合わせだが、これをやるとF40の魅力でもある「ドッカンターボ」、そして「アンチラグシステム」が無くなる。レストモッドとして現代のマシンに負けないパフォーマンスを得るか、80年代らしいドッカンターボを残すか、フェラーリファンでも迷う⁉︎

Ver1.17ではハガティ社の査定価格改定の影響かさらに値上げされ、Cr.260,000,000とほぼ倍額になった。

しかも最初の入荷から一ヶ月以上の間が空いており、その時に買えなかった人は入手まで実質三ヶ月も待たされたことになる。資金を貯めて入荷を待っていた人も多いのではないだろうか。

2023/7/15現在、Cr.300,000,000となっている。

2024/9/24現在にはさらに上がってCr.310,000,000となった。今後、現実でもカリスマ的コレクターカーとして更に価値が上がっていく事は予想されるので、もっと値上がりする可能性も高い。

コメント

- でもF50よりはマシかな…… -- (名無しさん) 2023-07-17 13:35:20

- ルーレットで当たったエンツォエンジンの為に、330,000,000ポーンと払ってやったわ。お陰でスッカラカン。 -- (名無しさん) 2023-10-13 02:33:17

- 売らなきゃよかったF40…(´・ω・`) -- (うらやまP) 2023-12-21 08:14:16

- f40欲しいいいな〜^^ -- (無名) 2024-04-28 15:31:29

- 純正のドッカンターボもなかなかいいんだよな -- (名無しさん) 2024-06-18 12:02:45

- 大枚はたいてスワップF40を手に入れてから早4ヶ月、ドライビングマラソンで当たったエンジンチケット、なんでエンツォエンジンが出てくるんだよ...許せねぇよ悪の帝王ヤマウッツィ氏 -- (名無しさん) 2024-08-02 17:33:06

- 名探偵コナン 14番目の標的にて゛ -- (名無しさん) 2024-08-06 04:58:12

- 名探偵コナン 14番目の標的で出てくるフェラーリはこれ -- (名無しさん) 2024-08-06 04:58:55

- F40→エンツォのエンジンスワップを現実でやろうとしてる人がいるみたいね -- (名無しさん) 2024-11-25 00:21:57

- 古めのハイパワーMRにドッカンターボだか意外と素直、リア寄りの重量配分のおかげで回頭性とトラクションが両立できている(ポルシェ997とかに近い感じ)。さすがに吊るしのスポーツハードだと神経質なのでタイヤから変えるのがオススメ、フェラーリ限定レースにも余裕で勝てる。ブレーキも年式にしては良く効く -- (名無しさん) 2025-08-22 09:53:54