| 日産 スカイライン HT 2000 Turbo RS (R30) '83 | ||

| ||

| メーカー | 日産 | |

|---|---|---|

| 英名 | Nissan Skyline HT 2000 Turbo RS (R30) '83 | |

| エンジン | FJ20ET 直列4気筒DOHC | |

| タイプ | ロードカー | |

| カテゴリー | N200 | |

| PP(初期値) | XXXX | |

| 総排気量 | 1,990cc | |

| 最高出力 | 190~205PS/6,400~7,200rpm | |

| 最大トルク | 23~24kgfm/4,800rpm | |

| パワーウエイトレシオ | XX.XXkg/PS | |

| 駆動形式 | FR | |

| 吸気形式 | TB | |

| 全長 | 4,595mm | |

| 全幅 | 1,665mm | |

| 全高 | 1,360mm | |

| 車両重量 | 1,175kg | |

| 重量バランス | XX対XX | |

| トランスミッション | 5速 | |

| 最高速度 | XXXKm/h (フルノーマル/フルチューン時) (知らない場合は抜かしてよい) | |

| 登場 | グランツーリスモ4 グランツーリスモ(PSP) グランツーリスモ5 グランツーリスモ6 | |

| 備考 | 『史上最強のスカイライン』 ターボを装着して歴代最高出力を叩き出したRSターボ。 西部警察やスーパーシルエットでの活動も印象的 | |

概要

ホットモデルが栄光の伝説を語り継いできたスカイラインの6代目となるR30系は、1981年8月に登場した。当初は先代である5代目(ジャパン)と同じく、6気筒のL型を積むGT系と、4気筒のZ型を搭載するTI.GL系と、バン&5ドアハッチバックのラインナップで登場したが、同年10月に登場したRSシリーズは、歴代唯一の4気筒モデルのスポーティグレードとして登場した。搭載されたFJ20型エンジンは、グロスで150psを発生させ、4バルブDOHCとかつてのGT-Rを彷彿とさせる仕様になっており、キャッチコピーも『4バルブ無くしてDOHCは語れない』と、当時2バルブの2T-Gor3T-Gしかないライバル車、トヨタ・カリーナを煽るような物を採用したりとイケイケだったが、直列4気筒エンジンを載せている事を理由として、開発主任者である桜井眞一郎氏が『4気筒ではGT-Rを名乗れない。』としてGT−Rの名前は冠して無かった。しかし、十分スポーティーなイメージがあり、またマーケティング戦略も印象的で、シルエットフォーミュラでの活躍や、刑事ドラマ「西部警察」のマシンRSのベース車として使用され、それらも非常に人気を得たのであり、80年代の日産を代表する名車となった。

GTに収録されたのは1983年2月に追加されたRSターボ。当時2Lクラス最強格とされた150psを誇るFJ20E型をベースに、北米仕様の280ZXターボ(S130型)にも採用されたギャレット製タービンを採用し、190PSを達成。とうとう最高速度、そしてゼロヨンタイムもかつてのGT-Rの記録を10年ぶりに打ち破り、『史上最強のスカイライン』というキャッチコピーで大々的に宣伝した。

1983年8月からグリルが変更され「

鉄仮面

」と呼ばれる後期型に移行する事になる。

解説

ここでは、R30型スカイライン全体の軽い解説と、前期型RSシリーズについて述べていく。後期型RSシリーズ(鉄仮面)についての解説は

84年式

を参照。

1981年8月に登場した6代目スカイライン。先代のジャパンまでは6気筒モデルと4気筒モデルでボディが異なり、それぞれ『ロング』『ショート』と呼ばれる事もあったが、この代から6気筒も4気筒もボディが共通になり、外見状の差別はほとんど無くなった。また、ハコスカからジャパンまで3代続いたサーフィンライン(サーフライン)もこの代で姿を消す事となった。理由としては、性能向上を目指してトレッド幅を拡大する際、サーフィンラインを入れるとどうしてもボディ幅に制約が出来てしまう事が理由として挙げられた。逆に、ジャパンから採用された水平指針メーター、そして、GT系列伝統の丸4灯テールは当代でも受け継がれ、アイデンティティの一つとなっている。また、5ドアハッチバックには、日本で初めてテンパータイヤ(スペアタイヤ)が標準装備され、テンパータイヤ空気圧警告灯も装備されていた。 ↑当代限りとなって1代で消えてしまった5ドアハッチバック。この頃ヨーロッパで流行したこのテのハッチバックは日本でも販売されていたが、悉く販売面では惨敗してしまっていた…ハッチバックでもGTは丸テールとなる。

↑当代限りとなって1代で消えてしまった5ドアハッチバック。この頃ヨーロッパで流行したこのテのハッチバックは日本でも販売されていたが、悉く販売面では惨敗してしまっていた…ハッチバックでもGTは丸テールとなる。

また、標準仕様は後期型にてCMに登場したアメリカ人俳優ポール・ニューマンとコラボしたグレード『2000ターボGT-E・S ポール・ニューマン・バージョン』も登場。15インチアルミホイール、ブロンズガラス、専用ステッカーが標準装備されたこのグレードは、RSシリーズの影に隠れてしまった感の強いGT系統の中でも売れ筋グレードの一つとなった。 ↑ポール・ニューマンVer.の専用ステッカー。現在中古価格でもRSの並ぶどころか、L型搭載車全体の値上がりに影響されて、状態の良い物はRSシリーズを上回る価格で取引されている。

↑ポール・ニューマンVer.の専用ステッカー。現在中古価格でもRSの並ぶどころか、L型搭載車全体の値上がりに影響されて、状態の良い物はRSシリーズを上回る価格で取引されている。

また、生産終了後の1986年には、商品化中古車として『R30 SPORTS LIMITED』が販売された。商品化中古車とは、中古車をベースにメーカーや販売店が装備を追加したり、モノによっては全塗装まで行い再度売りに出すという物。当時はバブル期で新車が飛ぶように売れた時代、中古車の在庫を抱えてしまうディーラーも多く、その救済措置として存在した一面もあったが、旧モデルとは言え憧れのスカイラインが特別装備付きで安価で手に入るという事で若者を中心に人気を博した。専用のツートン塗装やエアロ、ホイールキャップやステッカー、パワステの標準装備化だけではなく、1987年2月頃には通信販売を手掛けるディノスからも300台限定で販売を開始。通販でクルマを購入できるという斬新な販売方法を確立した。 ↑こちらはディノス版R30スポーツリミテッド。ホイールこそ社外品だが、新車当時には無かった塗装やステッカーは確認できる。個人調べだがディノス版スカイラインで現存数が3~5台。初期に販売された個体は現存が確認できなかった。

↑こちらはディノス版R30スポーツリミテッド。ホイールこそ社外品だが、新車当時には無かった塗装やステッカーは確認できる。個人調べだがディノス版スカイラインで現存数が3~5台。初期に販売された個体は現存が確認できなかった。

1981年10月に追加されたRSは、歴代唯一の4気筒ながらイメージリーダーとして登場したグレード。RSの意味は『レーシング・スポーツ』。排気ガス規制で牙を抜かれたかつての王者、『走りのスカイライン』の復活を予感させるグレードで、エンジンは旧プリンス陣営が最後に開発したエンジンであるFJ20型が選ばれた。開発責任者の櫻井眞一郎氏曰く、「本当は6気筒として製造したかったが、他車種にも搭載可能なエンジンでないと開発は認められないと言われ、やむなく4気筒モデルにした。」との事だったが、S20型以来の4バルブDOHCエンジンは150PSを発生させ、GTターボのL20ET型の145PSを僅か5PSだが上回った。

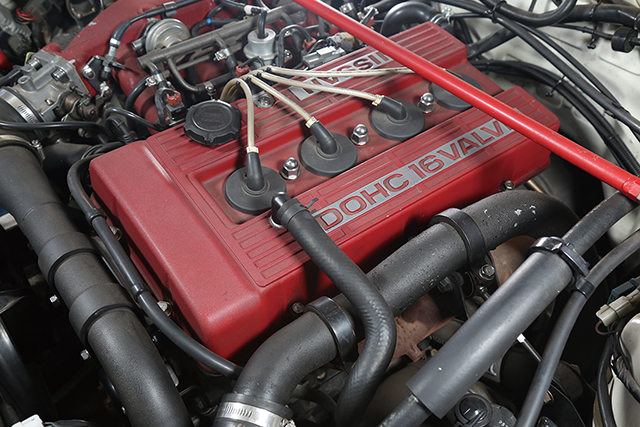

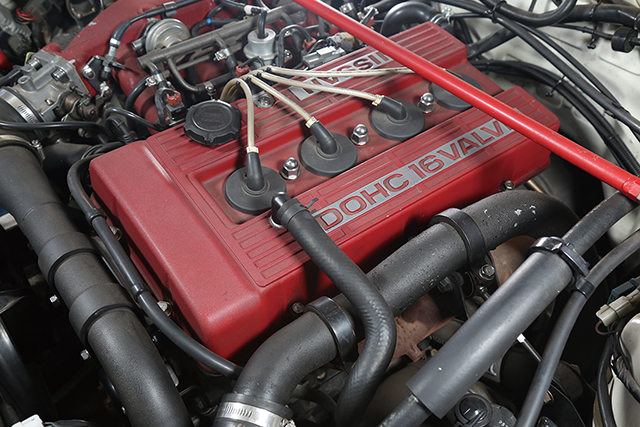

足回りもGT系と同じく、フロント:ストラット式、リヤ:セミトレーリング式だったが、バネレートアップや世界初の電子制御可変ダンパーである「フットセレクター」を標準装備。これは車内のスイッチにより、ダンパー内のオイルの油路を変更し、硬さを変化させるといったもの。これによりマイルドな乗り心地と適度に硬いスポーツ走行向けの足回りを両立させる事が可能だった。4気筒ながらイメージリーダーとして登場した同グレードは、スカイラインの歴史の中で数少ない4気筒で丸4灯テールが与えられた。他に4気筒で丸テールを採用したのは、R32型4ドアセダンのみに設定されていた珍最廉価グレードのGXiしか存在しておらず、櫻井氏が手掛けたスカイラインの中では唯一無二の存在である事からも、このグレードに賭ける想いの強さが表れている。 ↑RSシリーズに搭載されたFJ20型。櫻井氏が歴代スカイラインを開発する際にテーマに掲げていた『血の通ったクルマを作る』を体現する為に、「血のように濃い赤に」とオーダーしたとされる暗めの赤で結晶塗装されている。劣化するとポロポロ剥がれてくるのが難点だが、当時FJ20エンジンの開発責任者である村崎 明氏曰く「耐久性はある程度考慮はしていたのだが、ここまで剥がれやすかったのは想定外だった…』との事。

↑RSシリーズに搭載されたFJ20型。櫻井氏が歴代スカイラインを開発する際にテーマに掲げていた『血の通ったクルマを作る』を体現する為に、「血のように濃い赤に」とオーダーしたとされる暗めの赤で結晶塗装されている。劣化するとポロポロ剥がれてくるのが難点だが、当時FJ20エンジンの開発責任者である村崎 明氏曰く「耐久性はある程度考慮はしていたのだが、ここまで剥がれやすかったのは想定外だった…』との事。

足回りもGT系と同じく、フロント:ストラット式、リヤ:セミトレーリング式だったが、バネレートアップや世界初の電子制御可変ダンパーである「フットセレクター」を標準装備。これは車内のスイッチにより、ダンパー内のオイルの油路を変更し、硬さを変化させるといったもの。これによりマイルドな乗り心地と適度に硬いスポーツ走行向けの足回りを両立させる事が可能だった。4気筒ながらイメージリーダーとして登場した同グレードは、スカイラインの歴史の中で数少ない4気筒で丸4灯テールが与えられた。他に4気筒で丸テールを採用したのは、R32型4ドアセダンのみに設定されていた

シリーズに収録されたのは、83年2月、2度目の一部改良時に追加されたRSターボ。国産初の4バルブツインカムターボとして登場したFJ20ETは最高出力190ps/6400rpm、最大トルク23.0kg-m/4800rpmを発生。丁度10年の時を超えて、かつてのGT-Rのパワーとゼロヨン記録を更新した事から『市場最強のスカイライン』のキャッチコピーを採用した事でも話題になった。通常のRSと比べて、圧縮比を落とす(9.1→8)為にピストン、コンロッドを専用部品に、また増大したパワーに合わせてクラッチやブレーキ等も強化された。外観状での違いはテールランプ上のエンブレム以外殆ど存在しないが、内装は電圧計だった部分にブースト計が付いている。後に登場するインタークーラー付きモデルよりもタービンサイズが大きい故にターボラグも大きいが、3000rpmから上の加速感はこのモデルの方が強いと言われる事もあり、敢えてこちらを選択して好む人も多かったとか。 ↑こちらはRSターボデビュー時の姿。フェンダーミラーである事が確認できる。前期型にも4ヶ月(1983/4~8月まで)のみ純正ドアミラー車も存在したが、すぐに鉄仮面に移行してしまったので数はかなり少ない。

↑こちらはRSターボデビュー時の姿。フェンダーミラーである事が確認できる。前期型にも4ヶ月(1983/4~8月まで)のみ純正ドアミラー車も存在したが、すぐに鉄仮面に移行してしまったので数はかなり少ない。

1983年8月、R30型は後期型に移行し、RSグレードもマイナーチェンジ。通称『鉄仮面』に移行していく。

シルエットフォーミュラ、グループCや西部警察での活躍等々、現役時代のメディア露出が多かった事、かつての栄光を取り戻しつつあったRSのイメージもかなり大きく、今でも『ニューマンといえば前期!』と言う人もいる程、後期の鉄仮面と並び、人気の高い車両の一つだ。

R30系の前期型迄は鋼板の防腐処理がなされておらず、フロントサスペンションメンバーやタイヤハウス内、トランクフロア等、後期型に比べて腐食するリスクが高くなっている。特にこのターボモデルは、タービンからの熱の影響を受けて左フロントストラットタワーの根元が錆び易く、グサグサになっている個体がかなり多い。後期の鉄仮面でも同様の症状が散見されており、某旧車専門店の店主曰く『10台中10台は錆が出ている。』程なんだとか。

因みに、2代目S50型から当代まで一貫してスカイラインの開発者であった櫻井眞一郎氏もこの6代目はお気に入りらしく、後年の著書にて『ハコスカに戻したかったんですよ、あの味に。走りに徹した妥協のないクルマを作りたかったんです。』『本当はリヤメインの四輪駆動モデルも出したかった。だが、ハード面の開発が追いつかなかったんです。』『ケンメリやジャパンよりスカイラインらしいスカイラインだと思います。』と残している。

…この6代目で唯一叶わなかったリアメインの四輪駆動システムは2代後のR32型で姿を表すこととなった。

…この6代目で唯一叶わなかったリアメインの四輪駆動システムは2代後のR32型で姿を表すこととなった。

余談ではあるが、櫻井氏以外にもR30型スカイラインの開発に携わった人達は大層気に入っていたらしく『同氏の他にも多くの人間が乗っていた。やり残したり、課題や失敗も多くしたけど、新しい技術に何よりもがむしゃらに取り組んだスカイラインだった。』と自身もR30型の商品企画に携わり、後にR33型、R34型GT-Rの設計主管になる渡邊 衡三氏は語り、入社後初めての仕事で同車の設計に携わり、後にR33、R34の実験領域の責任者となった吉川 正敏氏も『私にとっても青春の思い出に残る一台。反省すべき点ややり残した事など、後のGT-Rにつながるヒントも多く見つかったこのスカイラインの開発に携われた事を嬉しく思う。』と後年のトークショーで語っている。渡邉氏はその一方で、売れなくなって安売りに走った事と、当車に搭載されたFJエンジンは短期間でパワーアップを繰り返した結果、販売会社やユーザーからの評判は最悪だった。主管時代、スカイラインではR30の反省もあって短期間でのエンジンのパワーアップはしなかったと発言している。

開発ストーリー『戦場ヶ原の稲妻』

櫻井氏設計のスカイラインは、代々コンセプトストーリーを櫻井氏が作りそれを開発メンバーで共有してから開発に取り組んでいた。この6代目のR30型のコンセプトストーリーが『戦場ヶ原の稲妻』になる。開発者の一人である渡邉氏曰く『今となっては珍しくもないし当たり前のことだけど、少なくとも日本で初めからコンセプトを立ててストーリーを作っていたのはスカイラインが初じゃないかな。』との事。

物語は、男女の恋人が栃木県・戦場ヶ原にあるホテルから招待状が届き、仕事で彼女と一緒に向かえなかった男が後を追うように新型(R30)スカイラインで雨の日光を疾走する…といった感じのモノになる。全文を載せると途方もなく多くなるのでここでは割愛する。

R30型の登場30周年を記念した2011年、有志たちが集って戦場ヶ原の稲妻のムービーが制作された。

登場シリーズ

グランツーリスモ4

グランツーリスモ(PSP)

グランツーリスモ5

グランツーリスモ6

コメント

- GT7にも欲しいなぁ -- (名無しさん) 2023-11-05 20:37:19

- クラウンの前例が有るんだからセーフティーカーとして「あの仕様」を同時収録して欲しいですなぁ。 -- (名無しさん) 2024-03-11 10:00:20