1990年代のF1とは?

バブル時代の最中で繰り広げる“F1”という非現実的な劇場

音速の貴公子、アイルトン・セナを主人公に、ライバルのプロスト、マンセルやピケといった個性的な脇役、中嶋悟、鈴木亜久里、片山右京といった日本人F1ドライバー達といった登場人物が、色鮮やかなスポンサーロゴ(しかもバブルの好景気の後押しも受けていた日本企業が多かった)に塗られたハイテク技術を盛り込んだF1マシンで世界中のサーキットを巡る……。

週末に繰り広げたこの非現実的空間の織りなすF1という物語を、日本では同じく非現実的空間であるプロレスの実況で知られていた古舘伊知郎氏による独特な表現でよりリアルなスポーツも夢のあるフィクションとして伝えた。まさに夢もあった明るい時代でもあった……。

↑当時放送されたF1チームのスポンサーにもなっていたメーカーのCM達。これでもほんの一部である。

テレビ番組ではF1をモチーフにした企画も行われており、F1中継を行っていたフジテレビの子供向け番組『ウゴウゴルーガ』ではF1を題材としたネタが登場していた。

ゲームではセガの「バーチャレーシング」とかなどF1やフォーミュラマシンを扱った作品が続々登場。F1ブームの影響を受けてか近未来のレースアニメ「新世紀GPXサイバーフォーミュラ」も放映されるなど、各メディアにも影響を与えた。

まさに70年代のスーパーカーブームほどの盛り上がりを見せており、今で言うと大谷翔平ら多くの日本人選手が活躍するメジャーリーグと同じように、この頃のF1は我々日本人に馴染み深い海外のスポーツだったのだ。

バブル崩壊と貴公子の死。混迷の中で生まれたニュースター達

しかし、90年代も進むとバブルは崩壊。その影響もあり日本企業も次々とスポンサーを降り、ホンダは撤退、プロスト、マンセル、ピケ、中嶋悟といったブームを支えたスター選手たちがF1の舞台から引退。そして、英雄アイルトン・セナがイモラの地に散った……。

F1人気を支えた主役でもあったセナの死は世界中にショックを与え、急速にF1ブームも冷めてしまう。

F1人気を支えた主役でもあったセナの死は世界中にショックを与え、急速にF1ブームも冷めてしまう。

時は1994年。日本もこの1年後に阪神淡路大震災やオウム事件で今も続く長く暗い時代のトンネルに入ってしまうのと同じく……。

セナ亡き後のF1を担ったのはドイツ出身のミハエル・シューマッハ。強烈な個性と才能で、年間3位争いが現実的だったベネトン・フォードをチャンピオンチームへと導き、名門フェラーリに移籍する。そんなシューマッハの好敵手となったのがかつてのF1チャンピオン、グラハム・ヒルの息子、デーモン・ヒル(右の人物。)彼は元々ウィリアムズのテストドライバー上がりで、マンセルが去った後のシートに、プロストの相方として入る事になった。そんなプロストも1993年限りで引退。セナの相方となったが、セナが事故死するとセナに次ぐエースドライバーとして担ぎ出される事になってしまう。

セナ亡き後のF1を担ったのはドイツ出身のミハエル・シューマッハ。強烈な個性と才能で、年間3位争いが現実的だったベネトン・フォードをチャンピオンチームへと導き、名門フェラーリに移籍する。そんなシューマッハの好敵手となったのがかつてのF1チャンピオン、グラハム・ヒルの息子、デーモン・ヒル(右の人物。)彼は元々ウィリアムズのテストドライバー上がりで、マンセルが去った後のシートに、プロストの相方として入る事になった。そんなプロストも1993年限りで引退。セナの相方となったが、セナが事故死するとセナに次ぐエースドライバーとして担ぎ出される事になってしまう。

かつてのF1チャンピオンの息子という経歴も天性のドライビングテクを持つ強烈な個性を持つシューマッハの前にはスターとしての魅力は薄く、そのライバルとなってしまった彼はある意味時代に翻弄された苦労人と言え、ほぼ同時期に放送された『新世紀エヴァンゲリオン』の主人公の 碇シンジ と似たような心境を抱えていたと言えるだろう。シューマッハが94年、95年と2連覇のチャンピオンを制したその後、彼は1996年にF1チャンピオンになる。

その他にはセナが抜けたマクラーレンのエースになったミカ・ハッキネン、1997年のF1王者ジャック・ヴィルヌーブがいる。F1に復帰したメルセデスのエンジンを得たマクラーレン・メルセデスに乗ったハッキネンは98年、99年と連覇し、F3時代からのライバルだったシューマッハに打ち勝った。

その他にはセナが抜けたマクラーレンのエースになったミカ・ハッキネン、1997年のF1王者ジャック・ヴィルヌーブがいる。F1に復帰したメルセデスのエンジンを得たマクラーレン・メルセデスに乗ったハッキネンは98年、99年と連覇し、F3時代からのライバルだったシューマッハに打ち勝った。

セナ亡きF1は、彼に変わる次代のスーパースターを探しつつも続いていった。しかし、シューマッハが最有力候補である事は変わらず、その後のフェラーリでの怒涛のシューマッハ王権を築くまでそう時間は掛からなかったのである。 ↑中央で担がれているのがジャック・ヴィルヌーブ。

↑中央で担がれているのがジャック・ヴィルヌーブ。

時は1994年。日本もこの1年後に阪神淡路大震災やオウム事件で今も続く長く暗い時代のトンネルに入ってしまうのと同じく……。

かつてのF1チャンピオンの息子という経歴も天性のドライビングテクを持つ強烈な個性を持つシューマッハの前にはスターとしての魅力は薄く、そのライバルとなってしまった彼はある意味時代に翻弄された苦労人と言え、ほぼ同時期に放送された『新世紀エヴァンゲリオン』の主人公の 碇シンジ と似たような心境を抱えていたと言えるだろう。シューマッハが94年、95年と2連覇のチャンピオンを制したその後、彼は1996年にF1チャンピオンになる。

セナ亡きF1は、彼に変わる次代のスーパースターを探しつつも続いていった。しかし、シューマッハが最有力候補である事は変わらず、その後のフェラーリでの怒涛のシューマッハ王権を築くまでそう時間は掛からなかったのである。

ハイテク技術の到達点と、安全性への追求

特にそのF1でのハイテク技術の到達点というマシンが1992年にナイジェル・マンセルを王者に導いたウィリアムズ・FW14Bである。

空力の天才、エイドリアン・ニューウェイ氏によるシャーシとトータルバランスに優れたルノーV10と共に様々なハイテク技術が導入。

電子制御で車体を常に平行の車高に保つアクティブ・サスペンションやタイヤの空転を抑えて路面へのパワーロスを防ぐトラクション・コントロール、操作の一部が自動化されたセミオートマティックトランスミッション、ブレーキロックを防ぐABS(アンチロックブレーキシステム)、力を入れずに楽にステアリング操作が出来るパワーステアリングシステムなど、当時の市販車にも取り入れられていた多くの先進的技術が取り入れられた。

しかし、相次ぐハイテク技術の導入は同時にF1界全体の高コスト化を招き、こうしたテクノロジーを規制するようにした。しかし、一気に規制した影響により重大な事故が相次いだため、今度は安全性への強化というコンセプトへとシフトしていく。

1998年からはスピード抑制を目的に「グループドタイヤ」と呼ばれる溝付きタイヤの使用が義務付けられた。2008年までこのグループドタイヤ方式が採用されていく事になる。

個性的過ぎるチーム達。それぞれの悲喜交々

特に新興チームや、低迷する名門チームのマシンがこの予備予選落ちに会うリスクが高かった。

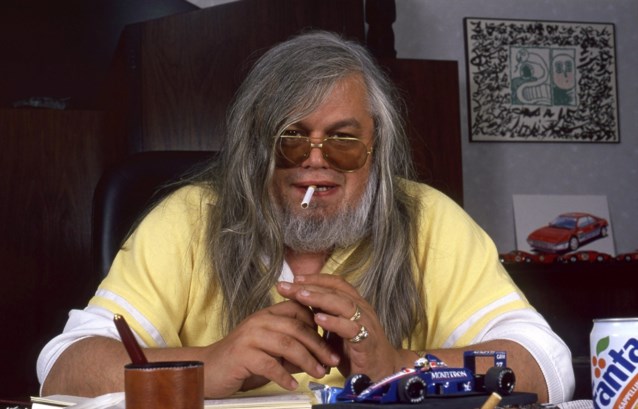

上の写真を見てもいかにも怪し過ぎる風貌の彼がオーナーを率いる「マネートロン」は「無限の利益と配当を保証する」と